翻訳|filter paper

精選版 日本国語大辞典 「濾紙」の意味・読み・例文・類語

日本大百科全書(ニッポニカ) 「濾紙」の意味・わかりやすい解説

濾紙

ろし

filter paper

濾過の目的に適するようにとくに留意してつくられた紙。多孔性で柔らかく、灰分が少ない。水その他各種の溶媒に強く、酸やアルカリにも耐え、無機物質を含まず、しかも1枚1枚が均一であることが要求される。そのため、普通の紙やパルプと異なり、ペクチン、ろう、油脂、タンパク質、無機質を含まず、糊(のり)やサイズ(紙の液体吸収性を抑制する添加物)などは加えられていない。

[成澤芳男]

定性濾紙と定量濾紙

定性濾紙は精製綿、精製ぼろ、晒(さらし)ケミカルパルプなどを原料とし、たとえば精製綿を使った場合は、原綿を精製してから炭酸ナトリウム溶液とともに高圧下で蒸煮する。さらに不純物を溶解除去して水洗後、精選機で不適当な繊維を除いて紙に漉(す)く。この湿繊維を冷凍して細胞を破壊し、無数の細孔をつくって水洗し、自然乾燥して濾紙とする。定量濾紙は、さらに無機質を除くために、乾燥の前に、フッ化水素酸、塩酸で処理し蒸留水で水洗したもので、なお硝酸でも処理して一部をニトロセルロースにしたものを硬質濾紙という。

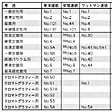

一般の濾過用には定性濾紙が使われ、円形や正方形などの大小各種のものがあり、定量濾紙よりいくらか繊維の目が粗く、濾過速度も速い。定量分析用には定量濾紙ないし硬質濾紙が用いられ、円形で直径5~10センチメートル程度のものが使われる。定量濾紙は灰分が少なく、直径9センチメートル(もっともよく使われる大きさ)のもので1枚当り0.09ミリグラム程度となっている。また特殊なものとしては、ペーパークロマトグラフィー用の濾紙があり、幅2センチメートル、長さ40~50センチメートルという短冊型のものが使われるほか、ソックスレー抽出器用には円筒濾紙もある。日本と外国の濾紙の規格と性状をに示す。

[成澤芳男]

『稲垣寛監修『高機能紙の開発』普及版(2000・シーエムシー)』▽『上野景平著『分離の科学――ハイテクを支えるセパレーション・サイエンス』(講談社・ブルーバックス)』

改訂新版 世界大百科事典 「濾紙」の意味・わかりやすい解説

濾紙 (ろし)

filter paper

ろ過の目的でつくられた多孔質の紙。すなわち水になじみやすく,しかも酸やアルカリあるいは各種溶媒に強く,無機物質を含まない繊維でつくられた均一な紙であることが必要である。したがって普通の紙と違い,ペクチン,蠟(ろう),油脂,タンパク質,無機質などが除かれている。ろ紙はその使用目的にしたがって各種のものがつくられている。定性分析や普通の一般ろ過用には定性ろ紙が用いられるが,これは焼いたときの灰分が多いものである。これをさらに塩酸,フッ化水素酸で処理して無機質を除き,灰分を十分に少なくしたものを定量ろ紙といい,定量分析に多く用いられる。定量ろ紙は灰分が少なく,たとえば直径9cmのもので0.02~0.4mg程度であるが,とくに十分に少ないものを無灰ろ紙といっている。そのほか,強度をもたせるために厚くつくったものを硬質ろ紙といっている。通常は円形および四角形で市販されており,定量ろ紙は径4~11cmのものが普通である。最近ではペーパークロマトグラフィー用のものも多くつくられている。そのほか固体試料を抽出するのにソクスレー抽出器で用いる円筒ろ管などの円筒状ろ紙もある。

執筆者:中原 勝儼

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

普及版 字通 「濾紙」の読み・字形・画数・意味

【濾紙】ろし

字通「濾」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...