精選版 日本国語大辞典 「油脂」の意味・読み・例文・類語

ゆ‐し【油脂】

- 〘 名詞 〙

- ① 高級脂肪酸とグリセリンとのエステル。ふつう、常温で固体のものを脂肪(脂)、液体のものを脂肪油(油)と分類するが、はっきりしたものではなく、両方ともに脂肪と呼ぶこともある。広く動植物界に分布し、動物性油脂には脂肪、植物性油脂には脂肪油が多い。牛脂(ヘット)、豚脂(ラード)、鯨油、オリーブ油、胡麻油、大豆油、落花生油など。

- [初出の実例]「油脂質は炭素と水素にて成る。間(まま)僅かの淡素を含むもあり」(出典:経済小学家政要旨(1876)〈永峰秀樹訳〉九)

- ② 「ゆししょういだん(油脂焼夷弾)」の略。

- [初出の実例]「そこへ空襲や。油脂やろ。黄燐やろ。降って来たわ」(出典:青い月曜日(1965‐67)〈開高健〉二)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「油脂」の意味・わかりやすい解説

油脂

ゆし

fats and fatty oils

脂肪酸とグリセリンのエステル、すなわちトリグリセリドを主成分とする物質の総称。タンパク質、炭水化物とともに脂質として生物体を構成する三大要素の一つである。

油脂は、植物油脂と動物油脂に大別される。それぞれに、常温で固体のものを脂肪fats、液体のものを脂肪油fatty oils(単に油(あぶら)ともいう)と称する。しかし、これらの間にはっきりとした区別があるわけではない。たとえば、やし油の融点は20~28℃で、東南アジアなど熱帯原産地では脂肪油(液体)であるが、日本では夏季を除いては脂肪(固体)である。この例でもわかるように、油脂を分類することは一般にむずかしい。

また、油脂に似たものにろうがある。植物および動物ろうは、脂肪酸と一価アルコール(ときには二価アルコール)とのエステルである。

ROH + R′COOH

一価アルコール 脂肪酸

―→R′COOR+H2O

ろう

しかし名称では、習慣により、この化学上の区別によらないものがある。たとえば、木ろうは化学上脂肪であり、抹香鯨(まっこうくじら)油は液体ろうである。脂肪油、脂肪、およびろうを油脂という場合がある。

医学、栄養学関連分野では、脂肪と脂肪油とを一括して油脂とはいわず、脂肪とよんでいる。また、油脂およびその類似物質を脂質というが、これらの分野では、脂質を脂肪と称する場合がある。

[福住一雄]

存在

植物油は主として種子や果実中に存在している。また、油脂はある種のバクテリア、カビ、酵母によって生産される。動物脂肪は動物の皮下組織、腹部腔(こう)、肝臓、筋肉間結締組織にある。

[福住一雄]

主要成分―脂肪酸

天然油脂中にグリセリドとして存在する高級脂肪酸は、飽和および不飽和脂肪酸である。それらは通常偶数個の炭素原子をもち、一つのカルボキシ基(カルボキシル基)をもつ直鎖酸である。しかし例外があり、なかには奇数炭素原子を有する分枝鎖酸がある。天然の不飽和脂肪酸は通常シス形である。植物種子油の主要成分脂肪酸は、パルミチン酸、オレイン酸、リノール酸およびリノレン酸である。若干の種子油はある植物族のみに存在する特定の酸を含有している。

海産動物油は多種類の不飽和脂肪酸からなり、かつ飽和脂肪酸を含む。また炭素数18、20、22の高度不飽和脂肪酸を含有している。高級陸産動物脂の脂肪酸組成は、海産動物油に比し単純であり、パルミチン酸、オレイン酸、しばしばステアリン酸である。両生類、爬虫(はちゅう)類、鳥および齧歯(げっし)類(ネズミ、ウサギなど)の成分脂肪酸は、前述の二つの中間にある。両生類および爬虫類の脂肪油は、かなりの量の炭素数20、22の不飽和脂肪酸を含み、鳥および齧歯類は、魚よりも高級陸産動物脂の脂肪酸組成に近い。

[福住一雄]

微量含有成分

不けん化物(ステリン、炭化水素)、一価アルコール、および二価アルコール(グリセリルエーテルなど)、ビタミンE、ビタミンA、カロチノイド、ビタミンD、ビタミンK、水などが製油過程で介在してくる。また通常、微量の遊離脂肪酸を含む。

[福住一雄]

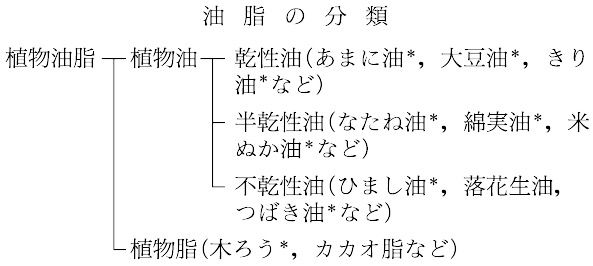

植物油脂

植物の種子、果実などから得られる油脂をいう。常温で液体のものを植物油、固体のものを植物脂とよんでいる。

[福住一雄]

植物油

植物油はその性状により次の三つに分けられる。すなわち、ヨウ素価130以上のものを乾性油、130~100のものを半乾性油、100以下のものを不乾性油という。乾性油は、薄層にして空気中に放置すれば、酸化固体化して乾燥膜となる。不乾性油は、長期にわたり放置しても乾燥膜を生じない。半乾性油はこの中間のもので、長期放置により乾燥膜を生成する。しかし同一種類の植物油においても、産地、採油時期などによってヨウ素価は多少相違する。たとえば、大豆油は乾性油に分類される場合があるけれども、半乾性油に分類される場合もある。

[福住一雄]

植物脂

パーム油、パーム核油、やし油、カカオ脂、木ろうなどがある。前三者は食用脂・せっけん、カカオ脂は食用脂、木ろうはろうそく・つや出し料などに用途がある。

[福住一雄]

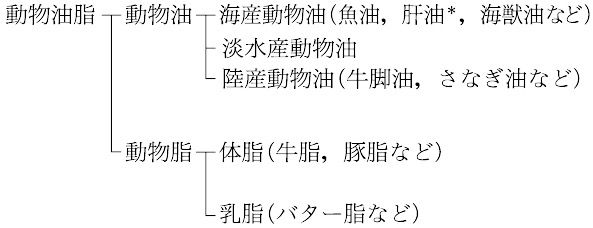

動物油脂

動物の脂肉などから得られる油脂をいう。大別して、陸産動物脂と海産動物油とがある。単に動物油脂といえば前者をさすことが多い。そのほか両生動物油などがある。

[福住一雄]

陸産動物脂

通常は、高級陸産動物脂をさす。だいたいにおいて脂肪であるが、まれに脂肪油がある。脂肪もこれを圧搾すれば脂肪油を分離する。微量成分としてコレステリンを含有。主要成分脂肪酸の種類は通常少ない。しかし動物とくに反芻(はんすう)動物のミルク脂の成分は複雑で、5~30%の短鎖脂肪酸(炭素数4~10)を含む。

[福住一雄]

海産動物油

成分脂肪酸は複雑である。ちなみに海水魚と淡水魚とでは脂肪酸成分が異なる。

[福住一雄]

生成

植物中での油脂の生成は、はっきりしない。炭酸ガスと水とから植物により合成される炭水化物が油脂に変化するらしい。動物体中の油脂は、摂取油脂、炭水化物、タンパク質からつくられる。リノール酸、リノレン酸は動物体中では合成されず、摂取油脂のみから得られる。よってリノール酸、リノレン酸を必須(ひっす)脂肪酸という。

[福住一雄]

油脂の新陳代謝

油脂の消化は、胃ではほとんど行われず、小腸で行われ、胆汁とすい臓酵素の組み合わされた効果で加水分解されて吸収され、小腸壁の内部で脂肪酸とグリセリンは再結合されるらしいといわれた。しかし現在では、大部分の油脂は加水分解されないで、高乳化状態で小腸壁を通過するといわれている。消化油脂の60%が胸管を通って血液中に入る。残り40%の油脂は門脈を通って肝臓に運ばれる。消化油脂はここで再合成されるらしい。また炭水化物、タンパク質からも油脂が合成されるらしい。油脂は肝臓から血管により種々の部分に運ばれる。油脂は脂肪組織中に保留食物として貯蔵される。またリン脂質の形で細胞膜構成分となる。新陳代謝される油脂のカロリーは、タンパク質あるいは炭水化物によって生ずるカロリーの2倍より大である。油脂の生体内酸化はβ(ベータ)‐酸化による。二つの炭素単位ずつ階段的に酸化分裂され、炭酸ガスと水とになる。動物体内における脂肪酸合成は、二炭素単位から合成されるというが、単に脂肪酸生合成の逆ではないと考えられている。

[福住一雄]

製造法

油脂の工業的生産は、圧搾法、溶剤抽出法および溶出法による。これらのうち溶出法は動物油脂の生産に限られている。植物油脂の生産は圧搾法および溶剤抽出法によっている。

[福住一雄]

採油

採油率を最高にするために、含油物質を熱処理して水分量を調節する必要がある。この蒸煮操作の最良条件は、圧搾法あるいは溶剤抽出法に左右される。たとえば、エキスペラー(連続圧搾機)による圧搾法では水分量を2~5%に調節する。現在、圧搾法では連続螺旋(らせん)圧搾を行うエキスペラーが広く用いられている。溶剤抽出法はその連続法が広く行われ、この方法の出現以来、他の採油方法は、この方法に急激に広く置き換えられた。連続溶剤抽出装置には大別して浸透型と全浸型とがある。いずれも向流操作を取り入れ、抽出率を良好にしている。

[福住一雄]

精製

原油中に含まれる次の成分を除去する目的で、油脂の精製を行う。すなわち、コロイド溶解物質、遊離脂肪酸、着色物質、有臭物質、飽和グリセリドを除去する。

コロイド溶解物質を除去するために、静置あるいは酸洗いを行う。遊離脂肪酸除去の目的で、アルカリ精製する。現今その連続法が多用される。通常、活性白土による約120℃における減圧脱色をする。普通、半連続あるいは連続脱臭缶を用いて、減圧水蒸気脱臭を行う。飽和グリセリドを部分的に除去するために、ウィンターライジング(コールドクリアリングともいう)をする。すなわち、5℃の冷凍室に油を放置してから、結晶グリセリドをフィルタープレスにかけて除去する。

[福住一雄]

水素添加

油脂分子の不飽和結合に水素が付加することを、水素添加、油脂硬化というが、これは触媒反応である。工業的にはニッケル触媒を用いる。水素添加する前に油脂の予備処理を行う。すなわち、アルカリ精製および活性白土による脱色である。油脂の水素添加あるいは部分的水素添加は、マーガリン、ショートニング、せっけん原料油脂の処理で大規模に行われる。水素添加により油の色相は良好になり、いやな臭(にお)いおよび味がなくなる。しかし特有の水素添加臭を生ずる。温度、圧力、触媒、混合効果、油および水素の純度は、水素添加反応速度を決め、反応方向に影響を及ぼす。選択的水素添加(たとえばジ不飽和結合をほとんどモノ不飽和結合にしてから、モノ不飽和結合に水素添加して飽和化合物にする段階に移る)をする際には、1.5~3気圧の圧力、約175℃が最適である。一般に低圧、高温、高触媒濃度、油中のガス分散度が低いことが、選択性に有利である。選択的水素添加を行うことも多く、この条件設定は複雑であるから、通常回分法が行われる。連続法もあるが広くは行われない。水素添加中トランス異性体、位置異性体が生成する。最近トランス異性体無生成、選択率100%の新反応系がみいだされた。

[福住一雄]

油脂の化学

油脂の化学的性質は、脂肪酸、グリセリンのそれに基づいており、加水分解、酸化などの化学変化をおこす。

[福住一雄]

油脂分解

トリグリセリドを加水分解して脂肪酸とグリセリンを得る方法を一般に油脂分解という。油脂分解には、酸触媒を用いるトイッチェル法、塩基触媒を用いるオートクレーブ法、触媒を用いず高温・高圧で操作する連続法がある。高温高圧連続法では、260℃の温度、49気圧の圧力を用いる。この状態で脂肪酸に耐食性を有する金属としてインコネル(ニッケル合金の一種。耐食性に優れている)か316型不銹(ふしゅう)鋼がある。この材質のおかげでこの連続法が可能になった。トイッチェル法では、トイッチェル試薬と称する親油性部を有するスルホン酸を触媒として用いる。この反応は不均一系の反応であり、以前は油‐水界面反応といわれたが、界面反応のみならず、油層さらに水層内での反応も関与すること、および水層内反応はミセル反応であることがわかった。塩基触媒を用いるオートクレーブ法の場合には、酸化亜鉛、酸化マグネシウム、酸化カルシウムなどを使用する。このほかヒマシリパーゼを用いる酵素法油脂分解があるが、省エネルギー見地からはよいけれども、リパーゼが不安定であるために、一部を除き工業的には行われていない。

[福住一雄]

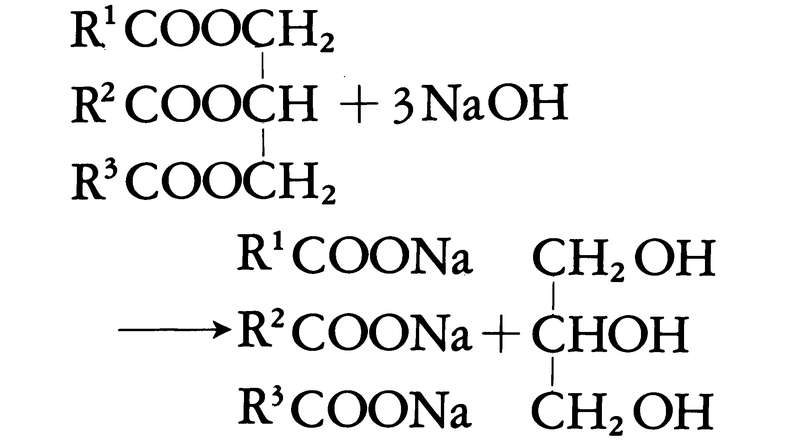

せっけん製造、けん化

油脂を水酸化ナトリウムのようなアルカリと加熱すれば、脂肪酸塩すなわちせっけんが生成し、グリセリンが遊離する。遊離脂肪酸は、ソーダ灰あるいは他の適当な炭酸塩と反応してせっけんになる。2000年近くの間水溶性せっけんは主要洗剤として役だったが、近年合成洗剤の進出が目覚ましく、これに主座を奪われた。しかし固形浴用せっけんなどは横ばい状態にある。

[福住一雄]

オレフィン鎖の自動酸化

油脂中オレフィン鎖の、大気中の酸素による酸化すなわち自動酸化は、油脂の酸敗および乾性油の皮膜形成、ボイル油製造に関連して重要である。まず過酸化脂質(ヒドロペルオキシド)を生じ、ついでアルデヒド、ケトン、短鎖脂肪酸、アルコール、炭化水素、酸化重合体、水を生成する。ちなみに、老化、生活習慣病(成人病)発生原因として過酸化脂質説が発表されている。

[福住一雄]

オレフィン鎖の加熱重合

空気を遮断して高温で油脂を加熱すれば重合する。スタンド油製造に重要である。

[福住一雄]

エステル化

脂肪酸エステルは、直接エステル化あるいはエステル置換により調製される。直接エステル化の場合には、脂肪酸を鉱酸を触媒として一価あるいは多価アルコールと加熱する。エステル置換には、アルコーリシス、アシッドリシス、およびエステル基交換がある。

[福住一雄]

アルコールへの還元

高級アルコールはとくに合成洗剤の製造原料として重要である。油脂のアルコールへの還元には、工業的に二つの方法、すなわちナトリウム還元法(原料はエステル)と加水素分解(原料は脂肪酸あるいはエステル)とがある。このほか、アシルハライド、酸無水物、ケトン、アルデヒド、炭化水素、窒素誘導体などを生成する反応がある。窒素誘導体ではアミンおよびそれらの誘導体が重要な化合物である。

[福住一雄]

『日本油化学協会編『油脂化学便覧』改訂2版(1971・丸善)』

改訂新版 世界大百科事典 「油脂」の意味・わかりやすい解説

油脂 (ゆし)

fat and fatty oil

脂肪油fatty oilと脂肪fatの総称で,化学的には1個のグリセリンと3個の脂肪酸が結合したエステル(トリグリセリド)の混合物である。アルカリによりケン化されてセッケンとグリセリンになる。

脂肪酸の物性はその分子量や不飽和度などに依存するが,とくにその融点は分子量の増大とともに高くなる傾向があり,炭素数10(C10)以下の脂肪酸は常温で液体であるが,それ以上のものは常温で固体となる。また不飽和度の低いものは化学的に安定で融点が高くなる。したがって炭素数が多く,不飽和結合のない脂肪酸が多い油脂は常温で固体となり,これを脂肪と呼ぶ。逆に,炭素数が少なく不飽和度の高い脂肪酸を含む油脂は常温で液体となり,これが油である。しかし両者の間に厳密な差はなく,たとえばヤシ油は融点が約25℃であり,産地である南方地方では常時液状であるのに,日本などでは気温の変化に応じ液体になったり固体になったりするが,習慣上ヤシ油と呼ばれている。

いわゆる油とは一般に非極性で水に溶けにくく,エーテルなどの有機溶媒に溶ける液体をさす名称であるが,炭化水素を主成分とする鉱物油や,テルペノイドを主成分とする芳香揮発性の精油など,化学的にまったく組成の異なるものをも含む総称でもある。また,脂肪と類似した物性を示すものとして蠟(ろう)があるが,これは化学的組成が油脂と異なり,脂肪酸と一価アルコールとのエステルである。しかしマッコウ鯨油は液状蠟,木蠟は脂肪であり,これらの名称と化学組成が一致しないものもあることなどに留意しなければならない。

脂肪の種類と分類

油脂は動物,植物を問わずエネルギー源として蓄えられているもので,植物から採取した植物油脂と,動物から得た動物油脂に大別される。植物油脂はオレイン酸(炭素数18,C18)のような不飽和度の低い直鎖脂肪酸が多く,木蠟,ヤシ油などを除き,ほとんどが植物油で,その性質によって乾性油,半乾性油,不乾性油の3種に分ける。動物油は習慣上,原料動物の生息場所によって,海産動物油,陸産動物油に分類する。海産動物は種類が多いが,採取される油は魚油fish oil(イワシ油など),肝油liver oil(タラ油,サメ油,イカ油など),海獣油blubber oil(鯨油,イルカ油など)に分けるのが普通である。淡水産動物油にはフナ油,コイ油,ウナギ油などがあるが,採取量は非常に少ない。これら水生動物油は不飽和度の高い脂肪酸を含むため,空気中の酸素によって酸化変質しやすい。陸生動物から採取されるものには,さなぎ油,牛脚油などの動物油もあるが,これらは量的にも少なく,むしろ動物脂のほうが重要で,動物の体から採る体脂(牛脂,豚脂,羊脂,馬脂,骨脂など)と,乳からの乳脂とに分けられる。体脂では,オレイン酸などの不飽和度の低い高級脂肪酸を多く含むものは空気中で安定であるが,リノール酸やリノレン酸など不飽和度の高い脂肪酸を含むものは酸素と化合して固化乾燥しやすくなる。したがって体脂は,植物油と同様に,乾性,半乾性,不乾性に分けるのが便利である。

油脂の乾燥は,分子内に二重結合を2個以上有する不飽和脂肪酸が空気中の酸素と化合して不安定な過酸化物を生じ,これが複雑な重合反応をして高分子化合物となり,粘度が高くなって固化する現象である。したがって脂肪酸の不飽和性の程度を表すヨウ素価を用いて,130以上が乾性油,100~130が半乾性油,100以下が不乾性油という。不乾性油は常温ではきわめて徐々に酸化されるが,固体脂肪は酸化に対し最も安定である。油脂中に含まれる不飽和脂肪酸は大部分がC18のものであり,二重結合1個を含むオレイン酸のようなモノエン酸の場合は,常温で液体であって,ほとんど不乾性油である。同じC18でも,二重結合を2個以上含むリノール酸やリノレン酸の場合には半乾性油もしくは乾性油となる。油脂の乾燥性は工業的にきわめて重要であって,塗料用などでは,乾性油にさらにコバルトやマンガン等の金属酸化物を乾燥剤として添加し,空気を吹き込みながら90~140℃に数時間加熱して,ある程度重合を起こさせて粘度を高めたボイル油として使用する。

油脂の構成成分

前述のように,油脂は脂肪酸とグリセリンのエステルであるが,その脂肪酸の炭素数はすべて偶数であって,C18付近のものがほとんどすべての油脂に含まれている。C12以下のものやC20以上のものは特定の油脂にのみ見いだされる。また不飽和度の高いC20以上の脂肪酸が魚油などに含まれており,空気中で酸化されて悪臭を生じる原因となっている。また,一般的ではないが,シクロテルペン環を有する環状脂肪酸(大風子油に含まれるヒドノカルピン酸など),水酸基とカルボキシル基を有するオキシ脂肪酸(ヒマシ油に含まれるリシノレイン酸など),酸性基を鎖の両端にもつ二塩基酸(木蠟の主成分である日本酸など)のような特殊な脂肪酸を含む油脂があり,特異な性質を示すことがある。

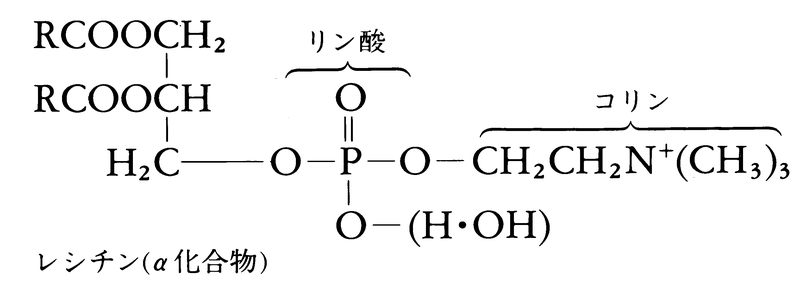

油脂の微量成分

油脂中には微量成分としてリン脂質,環状アルコールが含有されることが多い。リン脂質はリンを含む油脂類似物質(複合脂質)で,グリセリンにリン酸,脂肪酸,有機塩基が結合したものである。レシチンは代表的なリン脂質で,トリグリセリドの3個の脂肪酸のうち1個がリン酸と置き換わり,さらにリン酸がコリン(窒素化合物)と結合したものである。

ダイズ油(粗製)中に1%程度存在する。動物では卵黄などに存在するが,動物油にはほとんど存在しない。同一分子中に親油基(脂肪酸エステル)と親水基(リン酸やコリン)が存在するため乳化剤の働きがある。マヨネーズでは卵黄のレシチンがエマルジョンを安定させている。天然油脂中のリン脂質は,リン酸基が抗酸化能を示すことなどから酸化防止の役割をもつとされたが,今日ではこの働きはあまり重きを置かれず,かえって放置により沈殿物を生じたり加熱時に発泡するので,精製の際に除去されている。また,天然環状アルコールのステロール(ステリン)は本来動物組織の一部分で油脂成分ではないが,油溶性のため動植物油中に微量ながら広く分布しており,不ケン化成分となっている。動物油に多いのはコレステロールであって,多くの動物油に0.1~0.4%含有され,海産動物油ではやや多く1~1.5%含まれる。植物油脂中のものは種類も多くフィトステロールと総称されるが,その代表的なものはシトステロールである。これら植物ステロールはニワトリのひなへの投与実験で,血中コレステロール濃度を低下させることが報告され,高コレステロール症に効果があるとされている。

油脂の製造

油脂の製造工程は,原油の採取と油脂の精製に分かれる。

(1)原油の採取 植物油脂と動物油脂では異なる。植物油脂では,含油量の多いゴマなどに対してはプレス(圧搾機)を用いて油を搾り取る圧搾法が,含油量の少ない(20%以下)ダイズや米ぬかは油脂を溶解する石油ベンジンなどの有機溶剤を用いて原料から油脂を溶出して採取する抽出法が,また油分のとくに多いコプラ,ヒマワリ,ナタネ,綿実,サフラワーなどでは前2者の併用として,まず圧搾法で搾り,油分の少なくなったものを抽出にかける圧抽法が用いられる。抽出にはヘキサン溶液を用い,20~30%の濃度からヘキサンを減圧蒸留で回収するが,その際できるだけ低温で処理することにより油の品質を保ち,しかも完全に溶剤を除くことが必要である。油かすはデソルベンタイザー(脱溶剤装置)で溶剤の除去を行ったあと,熱処理して栄養価を高め餌料に利用する。最近,ナタネ油の製造で予備圧搾を省略し真空ろ過抽出するろ抽法や,米油の製造で精米をヘキサン中で行い製油と精米を同時に行うX-M法が開発されている。

動物油脂では,脂肪層として分離した原料を加熱して油脂を溶かし出す融出法renderingが基本となり,これはさらに,原料に水を加えないで加熱する乾式法-煎取法melting-outと,原料を水とともに煮るか,直接蒸気で加熱して水に浮かぶ油を採取したり,タンパク質を凝固させてから圧搾して採油する湿式法-煮取法boiling-outに分けられる。乾式法は作業が簡単なため,牛脂や豚脂などの採油に広く用いられたが,着色が著しく,また酸化による油の劣化が問題になり,現在ではあまり用いられない。湿式法では,煮沸をオートクレーブ中で加圧蒸気を用いて行う高圧蒸気蒸煮法が,牛脂,豚脂,羊脂,骨脂,魚油,鯨油などの採取に広く用いられている。

(2)油脂の精製 採取された原油は,ガム質,色素,微量金属,タンパク質,レシチン,遊離脂肪酸,においの成分,その他の不純物を含む。これらは保存または使用中の酸化や変敗の原因となるため,十分精製除去しなければ使用に適しない。精製の工程は,油脂の種類,用途により多少異なり,食用油の場合は最も高度の精製を要する。まず,原料油をタンクで静置して不純物を沈殿させる静置法で脱ガムを行う。ガム質は水蒸気を吹き込むか水を加えてかくはん(攪拌)することにより水和して水溶液となるので,これを遠心分離機にかけて分離することもある。最近では,脱ガム工程を省き有機酸処理してガム質を沈殿しやすい状態にしたままでアルカリ精製にまわすのが一般的である。アルカリ精製は,とくに消化障害の原因となる遊離脂肪酸を除去するために,炭酸ナトリウムや水酸化ナトリウムの水溶液を加えてかくはんし,油中の脂肪酸を油に溶けないにかわ状の脂肪酸セッケンとして分離するもので,同時に脱ガムで十分除去できなかった不純物や微量金属,色素なども除かれる。このようにアルカリ処理によって油脂はある程度脱色されるが,食用などのとくに淡色のものを得るためには,酸性白土や活性炭を用いて処理する。これが脱色工程で,クロロフィルやカロチンなどの色素を除くだけでなく,アルカリ精製で除去できなかった重金属の脂肪酸セッケンやガム質など,油の酸化を促進する物質をほぼ完全に除去できる。さらに,高温・高真空で油中の有臭成分やその他の揮発性成分を除き,油の安定性と風味を高める脱臭工程を経て食用油ができあがる。魚油など不飽和脂肪酸を多く含む油脂の場合,これらの工程のほかに水素添加を行って,硬化油として利用することが多い。

油脂の利用

油脂の最も重要な用途は食用であり,古来多くの動植物油脂が食用に供されており,地域と民族によりその種類も多様であるが,一般に食用油といえば植物性液状油のことをさし,用途によりてんぷら油とサラダ油に大別され,ダイズ油,ゴマ油,ナタネ油,綿実油,ヒマワリ油,トウモロコシ油,サフラワー油,オリーブ油,パーム油,ラッカセイ油などがおもに用いられる。動物脂としては,豚脂,牛脂,羊脂などがある。魚油は水素添加して,ショートニングオイル,マーガリン等に利用している。また,近年魚油等に含有される高度不飽和脂肪酸は,コレステロール除去,血圧降下等の作用があることから薬用として注目されている。

油脂は脂肪酸とグリセリンのエステルであるから,加水分解すれば脂肪酸とグリセリンに分かれるので,それらの製造原料としても重要である。この加水分解をケン化というが,その方法は高圧法(オートクレーブ法),アルカリケン化法,分解剤法に大別される。高圧法は,オートクレーブ中6~10気圧,ときには35気圧の高圧下で,酸化亜鉛などの触媒を酸化促進剤として240~250℃の高温水蒸気に接触させて分解する方法で,現在工業的にはほとんどこの方法がとられている。アルカリケン化法は,古来セッケンの製法として知られているもので,油脂に水酸化ナトリウム水溶液を加えて煮沸して加水分解し,グリセリンと脂肪酸アルカリすなわちセッケンを得るものである。分解剤法はトイッチェル法とも呼ばれ,オレイン酸,ナフタレン,硫酸から得られるトイッチェル分解剤という物質を用い,希硫酸中90~100℃で分解する方法であるが,酸を用いるため容器の腐食などの問題があり,現在はほとんど行われない。

油脂のうち,乾性油と半乾性油は,その乾燥性と乾燥塗膜の物性を利用して,古くエジプト時代から塗料として用いられている。乾燥性,粘性等を改善したボイル油は,油性ペイント,ペンキ等の原料となる。これらのボイル油に天然樹脂あるいは合成樹脂を溶かしたものが油ワニスである。また乾性油はリノリウムの原料としても重要である。

油脂は自然界に存在する油,しかも可食性油として人類の歴史に深くかかわり,現在工業的用途は石油化学製品に代替されつつあるが,われわれの日常生活に深くかかわる重要な物質である。

執筆者:内田 安三

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

化学辞典 第2版 「油脂」の解説

油脂

ユシ

fat and oil

脂肪,脂肪油およびろうなどの総称で,脂肪酸のグリセリンエステル(グリセリド)をいい,動物体および植物体の重要な構成成分の一つである.大別して植物油脂と動物油脂とがあり,また,おのおの脂肪油と脂肪とに分かれる.油脂のなかで常温で液体のものを脂肪油,固体のものを脂肪というが,脂肪油と脂肪とははっきり区別できず,多くは習慣によってよぶ.たとえば,やし油やパーム油などのように日本の平均気温では脂肪に属するが,普通には脂肪油とよばれるものもある.植物油には乾性油,半乾性油,不乾性油とがある.乾性油は薄層にして空気中に放置すると酸化されて粘着性を失い乾燥固化するものを,半乾性油は多少乾燥性を有するが,硬い塗膜をつくらないものを,不乾性油は乾燥性のないものをいう.乾性油の乾燥性は不飽和結合によるもので,不飽和脂肪酸の含有量が多いほど乾燥性がよいことになる.したがって,ヨウ素価も大きい.乾性油のヨウ素価は130以上,半乾性油で100~130,不乾性油は100以下である.動物油脂では陸産動物油脂の大部分は脂肪で,水産動物油脂のほとんどは脂肪油である.

油脂の主成分は C4 から C30 の飽和脂肪酸(おもにパルミチン酸,ステアリン酸など)および不飽和脂肪酸(おもにリノール酸,リノレン酸,オレイン酸など)のグリセリンエステルである.これらのグリセリドは純粋なものは無色,無味,無臭の中性物質で,水に不溶,ベンゼン,エーテルなどに易溶,エタノールに微溶.油脂の採取法には,溶出法(湿式法,乾式法),抽出法,圧搾法がある.溶出法は,主として動物性原料を加熱して油脂を溶かし出す方法,抽出法は,油脂を適当な有機溶媒を用いて抽出する方法,圧搾法は,原料を加圧して油脂をしぼり出す方法である.食用とするほか,せっけん,ろうそく,潤滑剤,医薬品,ペイント,ワニス,印刷インキなどの製造原料に用いられる.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

百科事典マイペディア 「油脂」の意味・わかりやすい解説

油脂【ゆし】

→関連項目脱臭

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「油脂」の意味・わかりやすい解説

油脂

ゆし

fat and fatty oil

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「油脂」の解説

油脂

世界大百科事典(旧版)内の油脂の言及

【油】より

…前者は長鎖脂肪酸のグリセリンエステルすなわちトリグリセリドを主成分とし,後者は炭化水素が主成分であるというように,その化学的組成はまったく異なる。動植物性油については油脂という名称も用いられるが,この場合,常温で液体のものを油oil,固体のものを脂fatと区別する。油脂は生物組織の構成成分として,またエネルギー源として,タンパク質や炭水化物とともに重要な成分である。…

【有用植物】より

…草本でも,油を含む種子を食用にするラッカセイや,ヒマワリなどもナッツ類とされる。栽培植物作物食用植物

[油料植物]

植物では,種子や果実以外の器官に精油を含有することはあっても,食用とされる油脂を含有することはない。そのため油料植物は,種子や果実に油脂を貯蔵する植物群に限られ,キク科(ヒマワリ,ベニバナ),シソ科(エゴマ),ゴマ科(ゴマ),トウダイグサ科(ヒマ,アブラギリ),アオイ科(ワタ),アブラナ科(アブラナ類),マメ科(ダイズ,ラッカセイ),モクセイ科(オリーブ)などに多くの油料植物が見られるし,熱帯域ではヤシ科(アブラヤシ,ココヤシ)が最も重要である。…

※「油脂」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...