目次 紙の歴史 紙以前の書写材料 蔡倫は改良者 需要の拡大 良質紙の登場 《天工開物》に見える製紙技法 朝鮮・日本への伝播 西方への伝播 近代的洋紙の製造 製紙 紙の生産量 紙の役割 紙の種類 新聞巻取紙 印刷・筆記・図画用紙 包装用紙 薄葉(うすよう)紙 家庭用薄葉紙 雑種紙 板紙 紙の規格 紙の性質 植物繊維を水で分散させ,無機または有機添加物を加えてシート状に作り,脱水乾燥させ,印刷,筆記,包装などの用途にあてるものを紙という。この定義によれば,ヨーロッパ各国の紙の語源となっている古代エジプトのパピルス紙は厳密にいえば紙ではない。パピルス紙はパピルス papyrusの茎を薄くはぎ縦横に並べて強く圧縮してシートにしたもので,繊維分散液から作ったものではないからである。化学繊維やフィルムから作った紙も定義から外れるが,紙と同じ用途にあてる紙に類似したものは合成紙と呼ばれている。製紙工業では紙を紙(洋紙および和紙)と板紙 に分けて規定しており,日本における両者の生産割合はほぼ55:45である。紙と板紙の区別は厳密ではないが,紙は薄く柔らかく,板紙は厚く硬いもので通常120~130g/m2 以上の紙をいい,アメリカでは厚さ0.3mm以上,ドイツでは400g/m2 以上の紙を板紙に分類している。この項目では洋紙,板紙を中心に述べる。和紙および合成紙については各項目を参照されたい。臼田 誠人

紙の歴史 紙が現代社会に果たしている役割の重要性はいまさら説く必要もない。紙のない生活はまったく考えられないことであるが,とくに印刷術と結びつき書籍,雑誌,新聞などに使用され,人類の知的水準を高めるうえに役立っていることが指摘されよう。

紙以前の書写材料 紙は英語でpaperというが,その語源はギリシア語のpapyros,ラテン語のpapyrusである。しかしこれらの言葉は現在の紙とは関係がない。パピルスは古代エジプトで使用された書写の材料であるが,水辺に生えるアシに似た水草である。この水草の茎の芯を薄くひろげ,それを適当に重ねあわせて接着した。パピルスの使用は古代エジプトに始まり,初期のギリシアやローマでも用いられた。ところがプトレマイオス王朝 の時代になってエジプトはパピルスの輸出を禁止したため,小アジアを中心に羊皮紙が考案され,この羊皮紙がローマに伝えられ,ヨーロッパ中世を通じて唯一の書写の材料となった。これは羊皮をなめしたもので,現在の紙とはまったくちがう。

周知のように紙は中国人の発明である。中国では殷の時代に亀甲や牛羊骨を焼いて未来の吉凶を占ったが,占った事項やその結果をしるす文章を甲骨に刻んだ。これが〈甲骨文〉であるが,しかし甲骨が書写の材料となったわけではない。殷・周時代には銅器に銘文を鋳造したが,この場合も同様である。ところが周代末期ごろから竹や木を短冊型に切りそろえたものを書写の材料として使用するようになった。これが〈竹簡〉であり〈木簡〉である。現在,漢代の竹簡,木簡が中国本土はもとより新疆ウイグル自治区 などの辺境で多数発見されているが,漢代になると白絹を書写の材料とすることが盛行した。白絹に文字や絵を書いたものを〈帛書〉〈帛画〉と呼んでいる。竹簡,木簡類は1片に狭いものでは1行,広いものでも数行しか書けず,1冊の書物を写すことになると多数の簡を皮紐でしばったが,重くて携帯に不便であり,披閲も容易でなかった。一方また白絹は高価であり,庶民が自由に使用することはできない。こうした不便を取り除いたのが紙の発明である。

蔡倫は改良者 植物繊維を細かくくだいたものを漉(す)いてできる紙は,通説によると,後漢の蔡倫の発明とされてきた。蔡倫は宦官として宮廷に仕えたが,宮中の調度品を製作する役所の長官(尚方令)となった。彼は樹皮,麻,ぼろぎれ,漁網などを原料として紙を造り,105年(元興1)に和帝に献上したことが《後漢書》巻百八宦者列伝に記述されている。蔡倫はのちに竜亭侯に封ぜられたので,彼が造った紙はまた〈蔡侯紙〉と呼ばれた。しかし蔡倫は紙の発明者ではなかった。《後漢書》巻十上の鄧皇后伝によると,皇后になった102年(永元14)から地方からの献上品が〈紙墨のみ〉になったことが記されている。この記事からすると,蔡倫が紙を献上した年より以前に,すでに各地で紙の製造がかなり広く行われていたことになる。また遺物の面からも前漢時代の紙が発掘されており,中国の製紙術は蔡倫以前に始まり,彼はむしろすぐれた改良者というべきであろう。

20世紀に入ってイギリスのオーレル・スタインやスウェーデンのスウェン・ヘディンなどが新疆ウイグル自治区でいくつかの古い紙を発見した。1933年には中国の考古学者黄文弼(こうぶんひつ)がロブ・ノールの堡塁で発見した1枚の紙が注意される。4cm×10cmの小さな粗末な紙であるが,同じ場所で黄竜1年(前49)の年紀のある木簡が併出しており,紙はほぼ同時代のものと推定された。また1957年に西安市の東郊に位置する灞橋(はきよう)のほとりで漢墓が発掘され,銅剣,銅鏡,半両銭などとともに紙の断片が出土した。この墓は,埋葬品からみて武帝(在位,前140-前87)の時代を下らないものであった。紙の大きさは10cm四方ほどの小片である。紙の研究者として有名な潘吉星によると,1965年に四川大学の協力を得て行った顕微鏡検査の結果,原料は大麻を主として少量の苧麻(ちよま)(カラムシ)が含まれていることが明らかにされた。この〈灞橋紙〉について,それが紙でなくて布ではないかと疑う学者も皆無ではないが,潘吉星の主張を信ずれば,前2世紀にすでに製紙が行われていたことになる。

初期の製紙には麻が主要な原料であったが,蔡倫の改良によって多くの植物繊維が使用されるようになった。唐の欧陽詢の《芸文類聚》巻五十八に三国魏の董巴の文章を引用し,〈東京(洛陽)に蔡侯紙あり,故麻を用いるものを麻紙といい,木皮を榖紙と名づけ,故漁網を網紙と名づける〉とある。このうち,原料となった木皮は榖すなわち楮であった。日本では楮にコウゾをあてることがあるが,中国の楮はこれとは別なカジノキを指している。ともにクワ科の植物であるが,〈コウゾ〉は日本原産の植物である。〈カジノキ〉は〈コウゾ〉よりも丈が高く,樹皮は紡いで衣服の材料にもなった。楮紙はまた皮紙と呼ぶことがある。

需要の拡大 後漢から三国魏にかけ蔡侯紙の名は有名であるが,後漢末には製紙の名手として左伯が知られる。後漢末の趙岐の《三輔決録》に韋誕(179-253)の上奏文を引いているが,すぐれた書家である以上,張芝の筆,左伯の紙,それに韋誕の墨を使用してはじめて立派な字が書けると述べている。左伯の紙はよほど優秀なものであったとみえる。これまで後漢時代の紙は新疆ウイグル自治区や内モンゴル自治区などの乾燥地帯で発見されてきたが,1974年には甘粛省の武威県旱灘坡からも出土した。やはり麻を原料とし,すぐれた紙質のものであった。

六朝時代になると一段と製紙術は進歩し,紙の普及が進んだ。文人たちが紙を珍重したことは,晋の傅咸(ふかん)の〈紙譜〉や南朝梁の蕭繹の〈咏紙〉などによってうかがうことができる。王羲之や王献之などの書家が生まれたのもすぐれた紙の生産と結びつくのであろう。こうした紙の流行にもかかわらず,晋の時代にはまだ簡牘(かんとく)の使用が続いた。東晋末に安帝を廃して楚国を建てた桓玄(かんげん)は,公式の文書に簡牘を使用することをやめ,〈黄紙〉を採用することを命令した。黄紙は虫害を避けるため,紙の黄蘗(キハダ)で染めたものである。紙の普及により書物の抄写が年とともに盛んになったが,このことは《隋書》経籍志によっても知られる。それによると,三国魏の荀勗(じゆんきよく)が編集した官府の蔵書目録には2万9945巻を数え,劉宋の秘書監謝霊運の目録では6万4582巻に増えている。当時の書物は紙を長く張り合わせ,中に芯を入れて巻いた〈巻子本〉であった。書物ははじめ儒教経典を中心としたものであったが,仏教が盛んになるにつれ,仏教経典の抄写も盛んになり,抄写を職業とする〈経生〉が生まれた。紙の生産が進むにつれ,紙の値段はしだいに安くなった。《梁書》巻四十九文学伝上の袁峻伝によると,袁峻の家は貧しくて書物がなかったため,人から借りた書物は必ず抄写し,50枚抄写するのを日課とし,この数をこなすまでやめなかったという。もちろん紙は抄写だけでなく,各種の用途に使用された。中国の民芸品として有名な〈剪紙〉(切紙)はまた六朝時代から行われていた。

良質紙の登場 六朝時代の故紙はかなり多数発見されているが,その原料の90%は麻であり,しかも苧麻が多い。しかし原料には楮皮,桑皮,藤皮があり,前2者は古いが,藤皮紙はおそらく晋代になって造られた。3世紀の西晋時代に書かれた張華の《博物志》によると,浙江省の剡渓(せんけい)には藤の古木が多く,それで作った紙は〈剡紙〉と呼ばれた。この紙は良質で唐代の文人に推称された。

粗末な紙の材料には麦や稲の茎を使用したが,これらは〈土紙〉とか〈火紙〉などと呼ばれた。中国では後世〈竹紙〉がかなり広く使用されたが,この製法がいつごろ始まったかにはかなり問題がある。南宋の趙希鵠(ちようきこく)の《洞天清録集》には,二王(王羲之,王献之)の真跡は多く会稽の竪紋竹紙に書かれているが,これは東晋の南渡後には北方の紙が得がたく,また2人は会稽にいることが多かったからだという。しかし唐以前の文献に竹紙に言及したものはなく,趙希鵠がみた二王の真跡の真偽を疑う学者もある。潘吉星は竹紙の起源は唐・五代のころで,浙江を中心に造られ,宋代になって盛んになったと述べている。このほか水苔で造った〈側理紙〉なるものがあった。宋の蘇易簡の《文房四譜》に後秦王嘉の《拾遺記》を引用した文があるが,その中に西晋の張華が《博物志》を書くにあたって武帝が側理紙を与えたとみえる。この紙は南方で造られ,青緑色で,縦横斜側の紋理があったという。しかし潘吉星はこうした紙の存在を否定しており,おそらくふつうの紙の材料に少量の水苔を混入したのであろうと論じている。

六朝時代に考案された方法に〈サイズ〉がある。サイズとはセッコウの類を紙面に塗布し,紙質を変え吸墨性をよくする方法である。新疆出土の前涼建興36年(348)の紙にすでにこの方法が施されている。この方法はヨーロッパでは18世紀になって始まった。また上述したように黄蘗で紙を染め公文書に使用することが東晋末に行われたが,こうした染紙はすでに後漢時代に行われていた。2世紀に書かれた劉熙の《釈名》に,〈潢〉字を染紙の意に解している。北魏の賈思勰(かしきよう)の《斉民要術》には,黄蘗で紙を染める方法が説かれている。六朝の書家は黄紙を愛好したが,また仏教や道教の経典の抄写に広く使用された。この風習は隋・唐時代にも盛んであった。黄紙が愛好されたのは,第一に虫害を除き紙の寿命を長くしたことであり,また黄色は中央土に対応して中国人の好む色であり,さらに目を刺激しないことであった。また筆字の誤りがあると,その上に雌黄を塗って誤字を消し,容易に誤りを正すことができた。こうした黄紙のほか,各種の色に染めた紙が造られた。

隋・唐時代になると製紙は一段と盛んとなり,この時代の故紙が多数知られている。それには楮皮や桑皮で造られたものが多い。唐の陸羽の《茶経》には藤皮紙で茶を包んだという記事があり,藤紙が唐代に盛んに使用されたことを物語っている。唐代に造られた美しい紙に〈薛濤牋(せつとうせん)〉が有名である。役人をしていた父が四川で亡くなったため,娘の薛濤は妓女となったが,すぐれた文才にめぐまれ,白居易や杜牧などの詩人と詩文の応酬をした。彼女が造らせた便牋は芙蓉の皮を原料とし,それに芙蓉の花汁を混入し,美しい桃花色のものであったという。

9世紀の唐代に李肇(りちよう)が書いた《国史補》巻下に〈韶の竹牋〉という句があり,当時広東省韶州の竹紙が有名であった。すでに述べたように,やがて竹紙は浙江で盛んに造られた。また《国史補》によると,紙の生産地は9省18州邑に及んだということで,各地で良質の紙が造られた。とくに安徽省は造紙の中心であり,宣州から産出した〈宣紙〉は現在も書画用として珍重される。用途は多方面にわたり,窓紙などの室内装飾に使用され,紙衣,紙帽など布帛(ふはく)の代用品にもなった。中国では葬式に紙銭 を焼いたが,こうした風習も唐代にはじまった。こうした用途の広がりとともに,紙の加工技術も進んだ。すき起こしたままの紙を〈生紙〉というのに対し,それに各種の加工を施した紙を〈熟紙〉と呼んだ。紙に透しを入れる手法もまた唐代に考案されたもので,一般に〈水紋紙〉と呼ばれ,また〈花簾紙〉〈砑花紙(がかし)〉という。この透しを造る方法には2法があって,一法は紙すき用のすだれ(またはすのこ)に模様が突出しており,この部分が薄くなって透しができる。いま一つは別に模様を彫った木板をできたばかりの紙に強く押しつけるのである。

すぐれた紙には特有の名称があったが,唐に次ぐ〈五代〉の時代に造られた〈澄心堂紙〉について述べておこう。南唐の初代皇帝となった李昪(りべん)が金陵(南京)の節度使であったときに,その私室の名を〈澄心堂〉と呼んだ。第3代の後主李煜(りいく)(在位961-975)のときに製紙工場が設けられ剡道(えんどう)なる人物に命じて紙を造らせ,宮中の御用に供した。これが初代皇帝の私室の名によって呼ばれた〈澄心堂紙〉である。北宋の蘇易学の《文房四譜》によると,澄心堂紙は〈細薄光潤〉であるという。この紙は北宋時代に文人の関心を引いた。宋代になって書籍の出版が盛んとなり,時とともに紙の生産が増大したことと思われる。

《天工開物》に見える製紙技法 中国の製紙術について,明末に宋応星が書いた《天工開物》より少しく引用しよう。これには主として竹紙と皮紙をとりあげている。竹紙について述べると,まず夏のころに竹を短く切って100日以上も水に漬けておき,そのあとつちで打って粗い表皮を洗い去ると苧麻の繊維のような〈竹麻〉ができる。これに石灰の液をまぜ8昼夜のあいだ煮立て,清水でよくそそぎ,再び灰汁とともに煮立てて10日あまり経つと繊維がふやけてくる。これを臼でつくと,どろどろの穀粉のようになる。水を張った抄紙槽に入れ,〈紙薬〉をまぜて抄紙簾(すき桁)ですき起こし,簾よりはがして乾燥させる。ここにいう紙薬が何であるかの明記はないが,黄蜀葵(トロロアオイ)などの粘剤を指すものと思われる。抄紙にあたって黄蜀葵を使用することは,明末に方以智が書いた《通雅》にみえている。トロロアオイは夏には使用不能となるので,製紙は多く冬の仕事であった。楮皮を主原料とする皮紙についても,竹紙と同じ方法が用いられたとみえ,その詳細は省かれている。楮皮は貴重なものであったとみえ,ふつう楮皮60斤に竹麻40斤を加えて使用したという。さらに材料を節約する場合は,楮皮と竹麻を7割とし,稲藁3割をまぜたと書かれている。楮皮で造った紙は良質なもので,〈縦にさくと木綿糸のようであり,それで〈綿紙〉という〉とみえる。以上の方法は現在の和紙 の製法に類似している。和紙を造るには古く〈溜漉(ためすき)〉があり,後に〈流漉(ながしすき)〉が行われ,現在に至っている。《天工開物》に黄蜀葵を使用すること,さらにでき上がった紙を裂くと木綿紙のようだという記載があることからみて,おそらく〈流漉〉の手法によったものであろう。

朝鮮・日本への伝播 中国で発明された製紙術は早く中国文化圏の国に伝わった。朝鮮に伝わった年次は明白でないが,4世紀ごろに始まるという説がある。日本には早くから朝鮮の写本が伝わり,紙の存在を知っていた。製紙術の伝来についての注目すべき記事は,《日本書紀》にみえる推古18年(610)の文である。この年3月に来朝した高句麗の僧曇徴(どんちよう)は〈五経を知り,またよく彩色及び紙墨を作り,そのうえ碾磑(てんがい)を造る〉という。製粉用の碾磑については,とくに〈碾磑を造ること,ここに始まる〉と書かれているが,紙などについてはこうした記載はない。この点からみて曇徴が製紙術を最初に伝えた人物であったかどうかは疑わしく,あるいはそれ以前に製紙術は伝わっていたのかもしれない。

おそらく最初は朝鮮を通じて中国の製紙術が伝わったのであろうが,日本の製紙術は,その製品を〈和紙〉と呼ぶように,長い歴史のあいだに独特の発展を遂げた。和紙の研究家として有名な寿岳文章は〈世界の製紙において日本が誇ってよいのは,流漉の発明だと考える〉と論じており,そのうえこの〈流漉法は日本から中国に伝わったものと断言できないが,その可能性は大いにある〉とも述べている。上述のように《天工開物》の方法は流漉によるものであろうが,これがはたして日本から伝わった方法かどうかはなお検討を要する問題であろう。いずれにしても日本では早くから良質の和紙が生産されたことは事実である。特別な紙の原料としてガンピ,ミツマタがあり,比較的広く使用されるものに日本固有のコウゾがある。和紙は紙幣など特別な用途に使用され,また民芸品として多くの人々に愛用されている。和紙

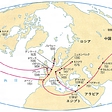

西方への伝播 製紙術の東方への伝播に比べ,西方への伝播はややおくれた。もちろん紙自体は早くからシルクロード沿いに新疆の各地や西トルキスタンに伝わっていたことは,発掘品によって知られる。西トルキスタンには8世紀のころイスラムのアッバース王朝の勢力が及んでいた。この地に割拠していたトルコ系の2諸侯のあいだに戦争が起こり,一方はイスラムに他方は中国に援助を求めた。こうしてイスラムの軍隊と中国が争うようになったが,751年に高仙芝の率いる中国の軍隊はタラス河畔の戦争でイスラム軍に大敗し,多くの兵士が捕虜となった。この捕虜の中に各種の技術者がおり,のちにイスラムの技術に影響を与えたが,製紙術が伝わったのも捕虜となった中国人紙漉工に負うのである。まずサマルカンドに製紙工場が設けられ,ここがイスラムにおける製紙の一中心となった。11世紀のイスラムの著述家サアーリビーal-Tha`ālibīの《知識の冗言》には,サマルカンドの特産物として紙が挙げられている。しかしかなり以前からバグダードにも製紙工場ができていた。アッバース朝カリフ,ハールーン・アッラシードは8世紀末にサマルカンドから中国人紙漉工を呼びよせて紙を造らせたというが,サマルカンドの紙に匹敵するものはできなかったらしい。やがてまたシリアのダマスクスに製紙工場が設けられたが,ここは数世紀にわたりヨーロッパに紙を輸出し,ヨーロッパでは〈ダマスクス紙〉は有名であった。

イスラムの勢力はエジプトから北アフリカを経てスペイン南部に及んでおり,このルートを通って製紙術は徐々にヨーロッパに伝わった。エジプトはパピルスの生産地であるが,9世紀ごろからしだいに紙が使用され,10世紀にもなると圧倒的に紙が多く使用された。1040年ごろのペルシアの旅行家の記録によると,エジプトでは野菜やスパイス商人が商品を紙に包んだという。モロッコを経て南部スペインで紙が造られるようになったのは12世紀半ばであり,このころにはまた北部スペインでヨーロッパ人が製紙を行うようになった。しかしまだこのころは〈ダマスクス紙〉が盛んに輸入されていた。13世紀に入ると南フランスやイタリアで製紙が行われた。イタリアのシチリアには早くからイスラムの勢力が及んでおり,イタリアの製紙術はこの地から伝わったのである。14世紀にもなるとイタリアはヨーロッパへの紙の供給地としてスペインやダマスクスと競争するようになった。14世紀末にはドイツのニュルンベルクにはじめて製紙工場が設けられたが,やがてヨーロッパ全土に広がった。藪内 清

近代的洋紙の製造 紙の製法は中国から世界各地に広まったが,原料の面でヨーロッパと日本は違っていた。日本ではコウゾ,ミツマタなど靱皮繊維を使ったが,ヨーロッパでは麻くずが主体で,のちに綿ぼろ,わら,エスパルトなども使われた。これらの原料を粥(かゆ)状にときほぐす叩解(こうかい)beatingの操作は,製紙上たいせつな工程であるが,17世紀半ばにオランダでホランダーhollanderが発明され(発明者は不明で,国名にちなんで名付けられた),以後200年ばかり形式は変わっても同じ原理の叩解機(ビーターbeater)が使われた。現在ではパルプの離解,叩解,精製などを行うリファイナーrefinerが一般紙の製造に使われている。一方,紙をすくのは手で行っていたが,1798年フランスのロベールNicolas-Louis Robertは継目のない布製の網を使って連続的に紙をすく機械を発明した。これが今日の長網抄紙機の原型で,さらにイギリスのドンキンB.Donkinが改良し,ついでフアドリニアー兄弟Henry Fourdrinier,Sealy F.が特許を買って改良し,1807年現在の形に近い抄紙機を作った。そのため今日でも長網抄紙機はフアドリニアーマシンとも呼ばれている。09年にはイギリスのディッキンソンJohn Dickinsonが丸網抄紙機を発明し,これは厚紙,板紙をすくのに主として使われている。抄紙機は1827年にアメリカへ初輸入され,日本へは1870年代になって輸入された。また抄紙機の発明によって洋紙の大量生産が始まると原料の麻くず,綿ぼろが不足し,安価で大量に入手できる原料が求められ,1844年に砕木パルプ,62年に亜硫酸パルプ,84年にクラフトパルプの製法に対し特許が成立し,大量生産の体制が整った。

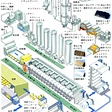

製紙 洋紙は機械的処理を行ったパルプに種々の薬品を添加して薄い懸濁液とし,抄紙機を用いてシート化し,脱水乾燥して作る。このような紙料調成工程,抄紙工程のほかに加工工程が加わる場合がある。日本ではパルプの原料はほとんど木材パルプであるが,麻や綿も少量使用されている。紙料調成工程の初めは叩解である。機械パルプは製造時に磨砕されているが,化学パルプの繊維は長さ1~4mmで,剛直であるので,叩解しない化学パルプで紙を作ると吸取紙のように空隙の多い表面も粗い嵩高(かさだか)な紙となる。リファイナーでパルプを叩解すると圧縮,せん断,引っ張りなどの力により繊維は切断したり表面がはげたり押しつぶされたりして柔軟性が増す。紙は密になり平滑さは増し強度も増加するが,透明度も上がる。叩解を終えた半成紙料は紙の用途に応じて種々の添加物を加える。紙の不透明性,白色度,印刷適性を向上させたり風合いを改善するなどの目的で塡料(てんりよう)と呼ばれる白色顔料を5~20%くらい加える。塡料にはクレー(白土),カオリン,酸化チタン,タルクなどが用いられるが,タバコの巻紙には炭酸カルシウムが30%近く加えられる。さらに紙への液体の浸透を調節するため紙の表面や内部の穴をサイズと呼ばれる耐水性膠質物(こうしつぶつ)でふさぐ操作(サイジング)を行う。にかわ,デンプンなどを表面に塗布する表面サイズと,松やになどから作るロジンサイズを少量加える内面サイズがあるが,内面サイズの方が簡単で安価なため一般に広く行われている。ただし新聞紙には普通は添加物は加えない。ロジンサイズはセルロースと反発し合うのでそのままでは紙層中にとどまらずに抄紙排水中に溶出してしまう。ロジンサイズや塡料をパルプに付着させるために礬土(ばんど)(またはアラム)と呼ばれる硫酸アルミニウムAl2 (SO4 )3 を加える。洋紙が永年の間に変色したり劣化したりするのはこの礬土が分解して酸性化し,炭水化物を崩壊するからである。和紙は礬土を使用していないので劣化が少なく,正倉院の紙のように1200年以上も保存できる。礬土無しにはロジンサイズは使用できないのでセルロースと反応する性質をもった中性サイズを用い,陽イオン性ポリマーと組み合わせた紙(中性紙)も製造されている。その他,染料や紙力増強剤を加えると完成紙料になり抄紙工程へ送られる。抄紙機はマシンと呼ばれ,ウェットパート,プレスパート,ドライパートに分かれる。均一に混合した紙料を金網上に流してシートを作る長網抄紙機と紙料槽の中で金網を張ったロールが回転してパルプを吸いつけてシートを作る丸網抄紙機があり,厚い板紙を作るために何台もの抄紙機を組み合わせたものもある。ここで脱水してできたシートはプレスパートでロールの間で十分に脱水して水分が50%を切るようにする。次いでシートはドライパートに入り加熱したロールに押しつけられて乾燥する。乾燥するに従って紙は収縮するが,紙は進行方向に引っ張られるため,縦方向には縮まず横方向だけが収縮する。金網の進行につれて繊維がその方向に並ぶことと,乾燥時の力のかかり方の差があることから紙は縦と横で性質が異なる。ティッシュペーパーが一方向に破れ易いのはこの例である。高級印刷をするアート紙は紙の上に粒度の細かい顔料を結合剤と混ぜて塗って高い光沢と平滑性を持たせている。

紙の生産量 森林資源に恵まれた北欧,北アメリカ,ロシア連邦,それに日本,中国,ドイツ,フランスが世界の主要な紙類の生産国であり,なかでもアメリカは他を引き離して多い生産量および消費量を有し世界総生産量のほぼ1/3を生産している。1人当りの紙類消費量は文化のバロメーターともいわれ,アメリカ,ヨーロッパ諸国が多く,日本,オーストラリアを含んで上位20ヵ国はすべてこれらの国々が占めている。

紙の役割 紙は発明されたときから主要目的は記録および情報の伝達であったし,現在もその重要性に変りはない。紙は軽くて適当な剛直性も有していることから生産量の増加とともに種々の用途がひらかれた。包装の目的に使う紙は包み紙ばかりでなく,袋用紙や紙器用の板紙まで含めれば紙製品の半分近くがこれに向けられる。包装は内容物を外界から遮断することであり,障子紙,ふすま紙,壁紙も広い意味で包装の役割を果たしている。紙のもつ重要な機能の一つは吸液性があることで,これはセルロース繊維自体が水に対し高い親和力をもつことと,紙が多孔性構造であることによっている。その機能を生かしてティッシュペーパー,トイレットペーパー,紙タオルなど各種加工原紙が製造されているが,この場合には紙の柔らかさが利用されている。孔あきテープや板紙の打抜きができるのは紙の剛直性を利用したものであり,これらの性質は原料パルプの性質のほかに製造条件によってかなり広範に変化させることができる。また紙は誘電性物質であることを利用してコピー用紙として用いられ,高い絶縁性と薄くてしかも均一な厚さにできることから絶縁紙として使用されてきた。

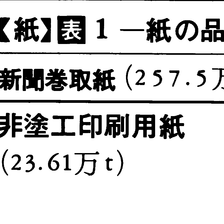

紙の種類 紙は日常生活のあらゆる分野で用いられており,用途に応じて特性の異なる紙が作られるので紙の種類はきわめて多い。これらの分類は細かに規定すれば数え切れないほどになるが,日本では通産省の紙パルプ統計による分類が一般に用いられている(表1参照)。

新聞巻取紙 新聞用紙 として使用する紙で,使用期間が短いこと,低価格が要求されることのために,機械パルプが用いられ,少量(約23%)の化学パルプを加えて高速輪転機に耐えうる強度に補強している。最近では新聞巻取紙に脱インキ古紙が多量に用いられるようになり,その割合も40%に達している。さらに新聞紙の1m2 当りの重量(坪量)は以前は50g以上であったが,木材資源の節減と印刷工程の合理化を目的として世界的に坪量減少の傾向があり,日本でも現在48g/m2 から46g/m2 の超軽量紙に移行しつつある。新聞巻取紙は単一品種として作る紙ではもっとも量が多いので抄紙機も大型で,幅8.58mの紙を毎分1000mの速度で生産することができる。

印刷・筆記・図画用紙 書籍,雑誌などの印刷用として作った紙で,表面に塗料を塗っていない非塗工紙と塗布した塗工紙に分かれる。前者には印刷用紙,グラビア用紙その他と,筆記・図画用紙がある。印刷用紙 は化学パルプの使用量で分類し,100%,70%以上,40%以上,およびそれ未満の紙をA,B,C,Dと格づけしている。化学パルプの使用量が少ないほど白色度や耐久性が低く,低級紙となる。グラビア用紙は雑誌のカラー印刷用の紙で,塡料を比較的多量に使用し,スーパーカレンダーがけして表面を平滑に仕上げてあり,塗工紙に近い印刷適性をもった紙である。筆記・図画用紙はサイズがよくきいた筆記性のよい紙の総称で,ボンド紙,小切手用紙,フールスキャップ,ノート用紙,ケント紙 ,図画用紙 がこれに含まれる。塗工印刷用紙はクレーとか炭酸カルシウムなどの鉱物性顔料と接着剤を含む塗工液または合成樹脂を原紙の片面または両面に塗って紙表面の平滑性を改善し印刷効果を高めた高級紙である。塗る量の多寡により品質に相違があり,アート紙 は片面の1m2 当り20g前後の塗工液を塗り乾燥したのちスーパーカレンダーがけして強い光沢をつけた最高級の印刷用紙であり,写真版や原色版などの高級網版印刷に使用する。コート紙 は日本の特殊品名であり,塗布量は10g/m2 前後と少なく,原紙の表面の凹凸も完全にはなくならず,品質的にアート紙に劣る。軽量コート紙はさらに塗布量が5g/m2 前後と少なく,塗工紙の中でもっとも低品質の紙である。

包装用紙 印刷用紙が印刷を目的として表面平滑性を重視するのに対し,包装用紙 は強度に重点を置き,包装に使う紙の総称である。重袋(じゆうたい)用両更(りようざら)クラフト紙 はセメントや飼料,農産物などの重量物の包装袋に用いる紙で,未さらしクラフトパルプを原料としたじょうぶな紙である。厚さは0.1mm以下であるが15cmの幅があれば大人1人の体重を支えることができる。湿ったときにも強度が保たれるようにメラミンや尿素樹脂を添加して作るものもある。未さらしクラフト紙が茶色であるのに対し,さらしクラフト紙は白色であり印刷効果があるのでデパート,商店の包装紙,手さげ袋などに用いられる。茶封筒や片面だけつやを出したハトロン紙 などもクラフト紙である。

薄葉(うすよう)紙 薄葉紙 は,坪量が40g/m2 以下,和紙では20g/m2 以下の薄い紙をいう。グラシン紙は,化学パルプを長時間叩解後カレンダーがけし,圧縮して作った紙で,通気性が低い半透明の性質をもっている。菓子や食品の包装,容器の内張りなどに用いる。ライスペーパー,インディアペーパー は化学パルプのほかに綿や麻も使用し,多量の塡料を加えて不透明度を高くした薄紙で,ライスペーパーは巻タバコの巻紙として用い,20g/m2 前後の軽い紙である。タバコの葉と燃焼速度が同じになるように作られている。インディアペーパーは辞典や聖書などに用いる印刷用薄葉紙で,薄くてしなやかであるが丈夫な紙である。その他,カーボン原紙,コピー用紙,タイプライター用紙など薄くて丈夫な紙には麻が50%から100%用いられている。

家庭用薄葉紙 家庭で一般に使用する10g/m2 程度の薄い紙で,化学パルプまたは古紙を原料とし柔らかな肌ざわりの良い性質をもった紙である。日本では1960年まではちり紙 が家庭用薄葉紙の3/4以上を占めていたが,生活様式の変化にともなって現在ではティッシュペーパー,トイレットペーパーがその位置を占めている。これらの紙は薄くても強度を出すためにパルプ繊維が一方向に並ぶ傾向のある丸網抄紙機で作り,乾燥中に紙に細かいしわをつけて柔軟性をもたせている。したがってティッシュペーパーは縦方向と横方向の強度差が3倍以上あるものが多い。その他生理用紙,タオル用紙,紙おむつ,ワイパー用紙は紙の吸水性を利用している。

雑種紙 以上の紙は比較的大量に同一用途に用いられるものであるが,その他多種多様の用途に用いられる紙の種類は枚挙にいとまなく,雑種紙A,Bに分類されている。Aには樹脂加工などの紙加工の原紙となるもので,壁紙や写真原紙などはこれに属する。これらの紙は体積の40%以上が空孔であることを利用して,樹脂などでそれを満たし紙の性質を変えたものである。逆に電気絶縁紙 は密度が1.2g/m3 以上もあり,空孔がない構造のち密な紙質である。Aは長網抄紙機で作られるが,紙ひも用紙,書道用紙,障子紙,紙テープ用紙などは丸網抄紙機で作られ,Bに分類されている。

板紙 段ボール 原紙と白板紙でその80%を占めており,日本では古紙パルプの70%を原料として使用している。

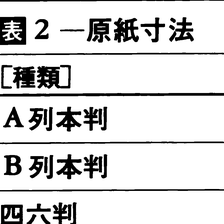

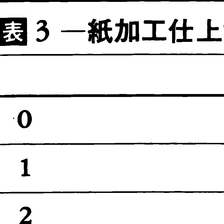

紙の規格 新聞巻取紙,印刷用紙,筆記用紙,クラフト紙など三十数種の紙は,JIS(日本工業規格)によって原料,寸法,強度などが規格化されている。その他の紙についてもそれぞれの用途に応じて規定がある場合が多い。取引単位は,一般洋紙の場合は大口取引では連(1連=1000枚),小口取引では連,枚を,板紙の場合は大口取引では重量単位(t),小口取引では束(1束=25kg),枚を用いる。紙の大きさには紙全紙の寸法と,書籍,雑誌,事務用紙などに仕上げた場合の寸法とがあり,前者を原紙寸法(または全紙寸法),後者を紙加工仕上寸法という(表2,3)。

紙の性質 紙は製造原理に起因して縦と横で性質が異なり,裏と表でも異なるものが多い。水に濡れると弱くなるのも欠点であり,長所でもある。和紙は植物繊維と植物粘質だけで作ったもので中性であるが,近代的製紙技術でできた現在の洋紙の大部分はロジンサイズを定着させる際に硫酸アルミニウムを使用している結果酸性を示す。中性ないし弱アルカリ性の紙に比較して酸性の紙は劣化しやすい。正倉院の御物の紙が1000年以上経過して保存されている一方で,100年もたたないうちに崩壊をはじめる紙も出てきた。長期保存のためには紙は低温で乾燥した状態におくことが必要であるが,中性のサイズ剤を使い炭酸カルシウムを塡料に用いた中性紙の製造も行われている。印刷 →紙・パルプ工業 臼田 誠人

〈シ〉

〈シ〉 〈かみ(がみ)〉「厚紙・油紙・型紙・手紙・鼻紙」

〈かみ(がみ)〉「厚紙・油紙・型紙・手紙・鼻紙」

であるので、長辺を二つに折れば番号は1番増えて(たとえばB列1番)面積が半分になるが、縦横比は変わらないようになっている。原紙は化粧裁ち(書物の製本に際して、小口と天地をきれいに断裁すること)の余裕をみるので、幾分大きめにできている。

であるので、長辺を二つに折れば番号は1番増えて(たとえばB列1番)面積が半分になるが、縦横比は変わらないようになっている。原紙は化粧裁ち(書物の製本に際して、小口と天地をきれいに断裁すること)の余裕をみるので、幾分大きめにできている。

(せん)なり」とあり、

(せん)なり」とあり、 (せん)(すの子)ですきあげた全紙一枚をいう。〔後漢書、宦者伝〕に、

(せん)(すの子)ですきあげた全紙一枚をいう。〔後漢書、宦者伝〕に、 倫が樹膚・麻頭・敝布・魚網の類を以て紙を作り、

倫が樹膚・麻頭・敝布・魚網の類を以て紙を作り、 帋に作る、賀美(かみ)、紙に色紙・檀紙・

帋に作る、賀美(かみ)、紙に色紙・檀紙・ 紙~等の名

紙~等の名 り 〔名義抄〕紙 古帋、カミ

り 〔名義抄〕紙 古帋、カミ