精選版 日本国語大辞典 「直綴」の意味・読み・例文・類語

じき‐とつヂキ‥【直綴・直裰】

改訂新版 世界大百科事典 「直綴」の意味・わかりやすい解説

直綴 (じきとつ)

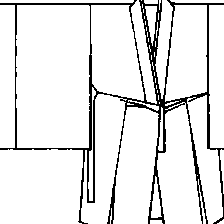

僧侶が平生着用する衣で,寺格や僧階によって衣の色は多様であるが,普通は黒衣のものが使用されている。直裰とも書き,直綴衣ともいう。上衣の褊衫(へんさん)と下衣の裙(くん)(腰衣)はもと別々のものであったが,中世に直接縫い合わせて着用するようになったのが直綴である。腰から下は裙の遺形ともいうべき襞(ひだ)がある。褊衫は両袖があり,身ごろもを合わせ,わき下をひもで結んで用いた上衣で,すでに北魏ころに中国で作られ,裙は裙子(くんす)ともいい,襞の多い腰衣でもとは腰にまきつけて用いた。

→十徳

執筆者:堀池 春峰

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「直綴」の意味・わかりやすい解説

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の直綴の言及

【衣帯】より

…いずれも紋織の綾などで仕立て,宮廷装束のものとほぼ同じである。

[法衣]

もっとも一般的な法衣は,袍裳(ほうも),鈍色(どんじき),素絹(そけん),直綴(じきとつ)の4種である。(1)袍裳 法服(ほうぶく),袍服(ほうぶく)とも記し,上半身の袍と,下半身の裳とに分かれた仕立てである。…

【十徳】より

…近世に男子が小袖の上に着た垂領(たりくび)型の上衣。もとは直垂(ひたたれ)系のものからでたと考えられるが,形の上では直綴(じきとつ),胴服(どうぶく)と密接な関係があり,〈じっとく〉という名称も〈じきとつ〉のなまったものだといわれ,のちの羽織の原型をなすものの一つと目される。二幅(ふたの)(約68~76cm)の広袖で,胸ひも,菊綴(きくとじ)があり,両わきは縫いふさいである。…

※「直綴」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...