関連語

精選版 日本国語大辞典 「矢筈」の意味・読み・例文・類語

や‐はず【矢筈】

- 〘 名詞 〙

- ① 矢の上端の弦を受ける所。篦(の)の先端中央を内部深くえぐって造る。節の間の筩(よ)をえぐって作った筩筈と別の材料で作ってさした継筈(つぎはず)があり、材料によって角筈・水精筈などの各種がある。はず。→補注。

- [初出の実例]「箭括〈略〉信言箭波受」(出典:大般若経音義平安初期点(850頃)中)

- 「片手矢をはめて、やはすをとり、あますまじとて、思ひかけたり」(出典:曾我物語(南北朝頃)四)

- ② 模様の名。左右から中央に集まって、ちょうど①のような形をしたもの。また、そのような形。

- [初出の実例]「千早振てふ髪の毛のはげしはまみへを矢筈(ヤハヅ)に引」(出典:洒落本・やまあらし(1808)二)

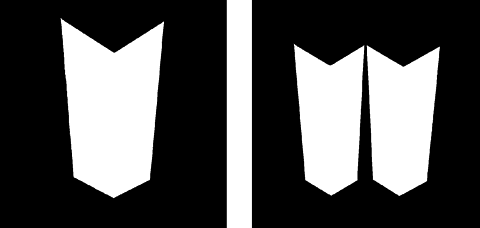

- ③ 紋所の名。①を図案化したもの。矢筈、並び矢筈、違い矢筈など種々ある。

矢筈@並び矢筈

矢筈@並び矢筈- [初出の実例]「矢はずの紋は梶原の提灯持がつくりひげ」(出典:浄瑠璃・曾我扇八景(1711頃)紋尽し)

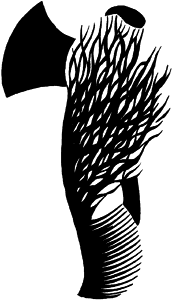

- ④ 歌舞伎のかつらの一つ。両鬢が矢羽根のような形で、油で固め、みがき光らせてあるもの。「琴責」の岩永など、時代物の三枚目敵に用いる。

矢筈④〈戯場訓蒙図彙〉

矢筈④〈戯場訓蒙図彙〉

- ⑤ 真綿を引くのに用いる道具。真綿をひっかける鉤が①の形をしているところからいう。はず。

- [初出の実例]「火燵に紬の紫ふとんをかけて真綿引矢筈(ヤハヅ)のもとに伽羅割のなたなど」(出典:浮世草子・武道伝来記(1687)八)

- ⑥ 棒の先に股のある、掛け物を掛ける道具。

- ⑦ 相撲の押しの手で、親指と人差指との間を①の形に開き、相手の腋の下や胸、肩口を押す技。歌舞伎の立回りにも用いる。はず。

- [初出の実例]「いやといふたら矢筈(ヤハズ)にもとられそふな勢ひ」(出典:洒落本・秘事真告(1757頃)堀江の相)

- ⑧ 江戸中期以降、大型和船の艫やぐら内に装備された一対の轆轤(ろくろ)の上部の軸を保持する材。舷側の垣立上部から中央に通る歩(あゆみ)にかけて渡す梁を兼ねた①の形の材で、二股に分かれる所に轆轤の軸受けを設ける。〔新造精帳書(1863)〕

矢筈の補助注記

①の挙例「大般若経音義」中の「信言」は「倭言」の誤り。

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「矢筈」の意味・わかりやすい解説

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

動植物名よみかた辞典 普及版 「矢筈」の解説

矢筈 (ヤハズ)

出典 日外アソシエーツ「動植物名よみかた辞典 普及版」動植物名よみかた辞典 普及版について 情報

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...