精選版 日本国語大辞典 「轆轤」の意味・読み・例文・類語

ろく‐ろ【轆轤】

- 〘 名詞 〙 ( 回転運動をする機械の総称 )

- ① 円形の陶器を作る回転円盤。台上に陶土を置き、円盤ごと旋回させながら手で種々の形を作る。手轆轤、蹴轆轤、機械轆轤がある。轆轤台。

- [初出の実例]「Rocuroni(ロクロニ) カケテ ヒク」(出典:日葡辞書(1603‐04))

- ② 物を引き寄せたり、または吊したりするのに用いる滑車。地に据えつけて、縄の端を重い物に結び、軸に取りつけた柄を押して軸を回転させ、縄を巻いて引くもの。まんりき。しゃち。神楽桟。

- [初出の実例]「油壱

伍升参合〈略〉六呂柒工波気拭料」(出典:正倉院文書‐(年月日欠)造石山院所用度帳)

伍升参合〈略〉六呂柒工波気拭料」(出典:正倉院文書‐(年月日欠)造石山院所用度帳) - 「大綱つけて轆轤(ロクロ)にまきて、磯に引あげけるに」(出典:浮世草子・日本永代蔵(1688)二)

- [その他の文献]〔墨子‐備穴〕

- [初出の実例]「油壱

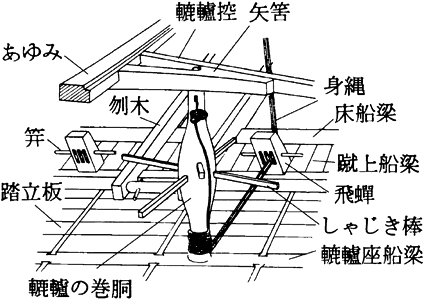

- ③ ( 「絞車」とも書く ) 大型和船の艫(とも)やぐら内部左右に設けて、帆・伝馬船・碇・重量荷物などの上げ下ろしに用いる船具。巻胴・轆轤棒・轆轤座、身縄、しゃじき棒、飛蝉などからなり、今日のウインチに相当する。神楽桟。

轆轤③

轆轤③- [初出の実例]「即曳レ船未三点過二三十里一至二奔牛堰一。左右轆轤合十六頭水牛曳越已了」(出典:参天台五台山記(1072‐73)八)

- ④ 「ろくろがな(轆轤鉋)」の略。

- [初出の実例]「貢上造轆轤雑工参人」(出典:正倉院文書‐天平一〇年(738)筑後国正税帳)

- ⑤ 車井戸で、縄を掛けて釣瓶(つるべ)を上下させる滑車。

- [初出の実例]「梧桐井上轆轤頭、誰引二蒲縄百尺修一」(出典:豩菴集(1420)暁井轆轤)

- 「すぢりもぢれる心むつかし あげをろしろくろのわるきつるべなは〈日如〉」(出典:俳諧・鷹筑波(1638)一)

- [その他の文献]〔世説新語‐排調〕

- ⑥ 傘の柄の上端に取りつけ、傘の骨を集め、開閉できるようにする仕掛け。

- [初出の実例]「於二河原一大風に被二吹損一之間、遣唐笠骨・ろくろ等なをさせ候」(出典:建内記‐嘉吉三年(1443)七月紙背(某書状))

- ⑦ ミシンのはずみ車のこと。

- [初出の実例]「輾々(〈注〉がらがら)轆轤を転ずる者は洋服の裁縫(〈注〉したて)也」(出典:東京新繁昌記(1874‐76)〈服部誠一〉二)

- ⑧ 木工旋盤のこと。

- ⑨ 「ろくろし(轆轤師)」の略。

- [初出の実例]「木工二人 轆轤一人」(出典:類聚三代格‐四・大同四年(809)八月二八日)

改訂新版 世界大百科事典 「轆轤」の意味・わかりやすい解説

轆轤 (ろくろ)

日本では回転運動を利用するさまざまな装置を〈ろくろ〉と呼んでおり,(1)製陶用,(2)木工・金工用,(3)重量物移動用,(4)井戸の水汲み用の装置をさす。このほか,回転運動と無関係な,傘の柄の上部にとりつけて骨の端をはめこむ小さな臼状の部品もこの名で呼ぶ。中国で〈轆轤〉とされるのは(3)(4)である。ろくろは,回転軸が垂直,水平のいずれをなすかによって竪軸ろくろ,横軸ろくろに分かれ,また単方向に回るものと両方向に交互に反復回転するものとに分かれる。

(1)製陶(土器,陶磁器)用のろくろ 英語ではpotter's wheel,ドイツ語ではTöpferscheibe,中国では均,鈞,陶車。単方向に回転する竪軸ろくろであって,円盤とその下面中心に下からのびる回転軸とから成る。ここでは〈回転運動によって生じる遠心力を利用して粘土塊から器の大体の形を作り,そして細部まで仕上げる装置〉を〈粘土塊成形ろくろ〉,〈粘土紐を積み上げて器の大体の形を作ってから遠心力を利用してこれを仕上げる装置〉を〈粘土紐成形ろくろ〉と呼び分けておく。発達史的には明らかに後者が先行し,前者が後出である。しかし前者出現後も両者はならび行われて現代にいたっており,特に大きな器を作るには後者を用いるのが常である。なお,ろくろ上で粘土紐成形を行う場合,ろくろは回転台として使っているものと理解したい。また,同一のろくろを利用して,上記の2種のろくろの使い分けが行われることも付記しておく。

器の形を挽(ひ)くために必要な遠心力が生ずるには,ろくろの円板が急速(およそ100回/分が目安),かつ永続的に回転しなければならず,永続的な回転すなわち慣性を生ずるために円板は重くなければならない。このためには重い厚板を用いるほか,加重用の石製・土製円板を粘土でろくろ円板に付着させること(ミノス文明や現代クレタ島の民族例)もある。円板底面の中心にそなえた軸受と,回転軸の先端部との摩擦面を可能な限り小さくすることが工夫される。軸受,回転軸の先端は現在は鋼鉄で作るが,ローマ時代には青銅製,石(玄武岩,ケイ岩)製の軸受を用い,民族例には木製品もある。宮城県切込の磁器工房(19世紀)では,磁器製の軸受を用いた。電動式が登場するまでろくろには,手で回す手ろくろと足でけって回す蹴りろくろとがあった。手ろくろはあぐらをかくか椅子などに座って用い,円板周縁にあけた小孔に棒をつきさして回す。この回転は右利きに自然な時計回りのことが多い。蹴りろくろは椅子に座り,回転軸の下の方にとりつけた足蹴り用の円板をけって回転をあたえるものであって,右足でけるため逆時計回りに回ることが多い。ただし陶工によっては成形と仕上げ,絵つけとによって,ろくろの回転方向を変えることもある。

製陶ろくろは西アジアで発明されたらしい。ウルク期(前5千年紀後半~前4千年紀中頃)には粘土紐成形ろくろによる製品が知られている。粘土塊成形ろくろの出現はジャムダット・ナスル期(前4千年紀末)という。エジプトには陶工を表現した絵画,模型が豊富である。しかし,回転台か粘土紐・粘土塊成形ろくろかの判定はむずかしい。製品では第1王朝ころ(前3千年紀はじめ)に粘土塊成形ろくろによると思われるものがある。ヨーロッパではラ・テーヌ期に粘土紐成形ろくろが出現する。粘土塊成形ろくろの使用が本格化するのはローマ時代後期以降である。パキスタンではインダス文明,中国では竜山文化以降,製陶ろくろの使用が説かれている。日本では須恵器からろくろが使われている。その古いものは粘土紐成形ろくろによっており,粘土塊成形ろくろが使われはじめたのは奈良時代末ころからという考えが強いが,16世紀以降だという主張もある。アメリカ先史時代の土器にはろくろ,釉薬の両技法は登場しなかった。

ろくろによる土器,陶磁器の製作には男が従事することが多く,ろくろを使わない土器作りが女による場合が多いことと対照をなしている。両方の土器作りがともに行われている社会においても,この男女の分担はまもられている。ろくろの仕事が男にゆだねられるのは腕力の強さにもとづくらしい。ろくろ装置の導入は,たんに技術の導入にとどまらず,製品の流通を可能とする社会,経済とも大きくかかわっている。オランダ地方はローマ時代にろくろを採用し,ローマ滅亡後それを捨て,11~12世紀になってようやくあらためてろくろを採用している。日本におけるろくろ採用が中国,朝鮮半島にくらべて大いにおくれたことも当然のこととみてよいと思う。

→陶磁器

(2)木工・金工用のろくろ 英語ではlathe,ドイツ語ではDrehbank。木工や鋳物の仕上げ,象牙,骨,石,玉(ぎよく)などの加工用のろくろは横軸のものが大多数を占めている。木地師(きじし)が最近まで使っていたろくろは,長い横軸の一端に材料をとりつけ,刃物をあてて加工する装置で,加工する人と別に助手がおり,横軸にからげた紐の両端を両手で交互に引いて両方向に回転し,その一方を加工に利用し,逆回転のときは作業を中断した(木地屋)。西洋では,弓の弦を横軸にからませて両方向に回すろくろが古いらしく,弓回しの錐(きり)に起源があるといわれている。このほか紐の一端を頭上の竿(さお)に固定し,他端を足もとのペダルに結び片足で踏んだり離したりして操作する竿旋盤(ポールレーズ),紐の両端をペダルに結びつけ両足で操作するもの(ともに両方向回転),そして,手回しのはずみ車を利用したもの(単方向回転)があって,電動式(単方向回転)の前身をなしている。また西洋では,材料そのものをろくろの横軸としてはめこみ,小は机の脚から,大は柱までを加工している。横軸の端に材料をとりつけるろくろの場合,加工はそのとりつけ部分には及ばない。しかしとりつけ方を工夫して材料を据え変えると表裏全面をろくろで仕上げることもできる。

木工ろくろも西アジア起源と考えられている。ろくろで加工した木製品とおぼしきものはエジプトにもミュケナイにもある。しかし確実な実例はエトルリアのコルネート墓(前8世紀)出土の木鉢であって,内外全面をろくろで仕上げてある。この技術がアルプス以北のハルシュタット文化に伝わって,コハク(琥珀)製品や青銅製の樽(たる)形腕輪の平行線文様を飾るのにも使われ,ラ・テーヌ文化には大いに発達した。中国では戦国時代の木器,玉器にろくろ製のものがある。日本では弥生時代の畿内地方にろくろ製木器がわずかにあり,器の下半の仕上げはろくろを利用していない。古墳時代では碧玉製合子(ごうす)や腕輪(石釧(いしくしろ))がろくろ製である。奈良時代以降,各種の木製容器および漆器の木地の表裏全体がろくろで作られている。法隆寺の百万塔には,作業途中でこわれた部分に別材をはめこんで仕上げる技法もみられる。また響銅(さはり)の水瓶や椀などもろくろで仕上げられている。

ギリシアのサモス島ヘラ神殿の石灰岩製の柱礎(径140cm,高さ26.7cm)はろくろ製だが,横軸ろくろで作ることは不可能であり,竪軸ろくろによる加工といわれている。日本でも奈良時代に塔の露盤をろくろで挽いた記録があり(〈造東大寺司解〉762),その大きさから竪軸ろくろの使用を考えるべきだろう。

(3)重量物移動用のろくろ 英語ではcapstan,ドイツ語ではGangspill,中国では轆轤,絞盤。垂直の回転軸の周囲に水平な柄をとりつけて,人力で回すものである。ただし,中国では336年(咸康2)に牛100頭を使いろくろで鐘を引き上げた記録もある(《資治通鑑》巻九十五)。日本では,平安時代初め,867年(貞観9)に火災で落下した東大寺大仏の首を,ろくろで引き上げて接着した話が有名である(《三代実録》)。鎌倉時代以降の文献には土木工事や社寺建築でろくろを使った記載が多い。現存するろくろとしては,興福寺東金堂(1415)の天井の上に作りつけてあるものが古い実例である。本尊を据えるのに用いたらしい。

(4)井戸の水汲み用ろくろ 井戸の上に横軸を設け,釣瓶(つるべ)を結んだ縄をこれに掛けて水を汲むものである。2本の柱を立てるか井戸屋形(いどやかた)を建てて上高くに横軸を据え,縄を直接手にもって横軸を回転させながら釣瓶を上下させる構造のものはすでに漢代にあって明器(めいき)や画像石に表されており,この横軸を当時〈轆轤〉と呼んだこともわかっている。しかし,これと別に横軸をもっと低い位置におき,これにとりつけたハンドルで操作するろくろもある。英語でwindlassと呼ぶのもこの構造である。

執筆者:佐原 眞

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

普及版 字通 「轆轤」の読み・字形・画数・意味

【轆轤】ろくろ

ち、井別に桔

ち、井別に桔 (けつかう)(はねつるべ)・轆轤を作る。〔自注〕井深きときは則ち轆轤を用ひ、井淺きときは則ち桔

(けつかう)(はねつるべ)・轆轤を作る。〔自注〕井深きときは則ち轆轤を用ひ、井淺きときは則ち桔 を用ふ。

を用ふ。字通「轆」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「轆轤」の意味・わかりやすい解説

轆轤

ろくろ

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「轆轤」の解説

轆轤

ろくろ

弥生時代の唐古・鍵遺跡出土の木製容器にその使用が認められ,弥生土器についても簡単なものが使用されたと推定されている。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の轆轤の言及

【須恵器】より

… 須恵器の成形法は,粘土紐積上げが基本である。器形の大小にかかわらず,まず粘土紐を積み上げて原型をつくり,その後,叩きや削りの技法を用いて形態を整え,仕上げの段階にいたって轆轤(ろくろ)を用い,調整する。轆轤の水びき技法が採用されるのは,中世末の磁器生産開始の際であり,須恵器,灰釉・緑釉陶器,中世陶器は,いずれも粘土紐積上げの成形法を基本とし,轆轤の使用は成形の最終段階である仕上げの段階に限られていた。…

【土器】より

…なお別種の粘土を混ぜ合わせて好適な素地を作ることもある。 土器の製作法はろくろを使用するか,しないかの二つに大別される。ろくろを使うと,回転運動の遠心力を利用して,粘土塊から器の形を挽(ひ)き出すことができる。…

【木工芸】より

…木材を平らに削る鉋(かんな)の出現は17世紀を待たねばならない。木工にとって重要なろくろ技術はメソポタミア地方の古代国家の家具に多くみられるため,この技術の発生地はメソポタミア地方とされている。イギリスの家具史研究家パーシー・マッコイドは家具の歴史を,使用された木材から〈オーク(ナラ,カシ)の時代 1400‐1660年〉,〈ウォルナット(クルミ)の時代 1660‐1720年〉,〈マホガニーの時代 1720‐70年〉,〈サテンウッドの時代 1770年~19世紀初期〉と時代区分している。…

※「轆轤」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...