関連語

精選版 日本国語大辞典 「突棒」の意味・読み・例文・類語

つく‐ぼう【突棒】

つき‐ぼう【突棒】

- 〘 名詞 〙

- ① つきかためるのに用いる棒。

- [初出の実例]「板枠に詰めた紙くずを突き棒で突いて固めている」(出典:いつか汽笛を鳴らして(1972)〈畑山博〉二)

- ② ⇒つくぼう(突棒)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「突棒」の意味・わかりやすい解説

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「突棒」の意味・わかりやすい解説

突棒

つくぼう

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「突棒」の意味・わかりやすい解説

突棒 (つくぼう)

→三道具(みつどうぐ)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の突棒の言及

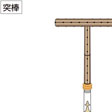

【三道具】より

…江戸時代における犯罪者逮捕のための3種の武器(図)。袖搦(そでがらみ)(錑(もじり)),突棒(つくぼう),刺股(さすまた)をいう。いずれも長柄の捕道具(とりどうぐ)で,激しく抵抗する犯人を取り押さえるのに,六尺棒,梯子(はしご)などとともに用いた。…

※「突棒」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...