関連語

精選版 日本国語大辞典 「刺股」の意味・読み・例文・類語

さす‐また【刺股】

- 〘 名詞 〙

- ① 江戸時代、突棒(つくぼう)、袖搦(そでがらみ)とともに犯罪人や乱暴者などを捕えるのに用いた武器、いわゆる三道具(みつどうぐ)の一つ。U字形の鉄製の頭部に、木製の長い柄をつけたもので、のど首を押えつけるのに用いた。さっす。さつまた。琴柱棒(ことじぼう)。首金(くびがね)。〔文明本節用集(室町中)〕

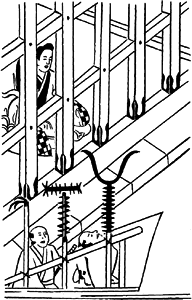

刺股①〈好色一代男〉

刺股①〈好色一代男〉- [初出の実例]「つくほうや月さすまたの番所〈良次〉」(出典:俳諧・崑山集(1651)一〇)

- ② ①の頭部のような状態。鍬形や琴柱(ことじ)の、脚のひらいたような形。

- ③ ( 足駄の歯が刺股のような形をしているところから ) 高野行人のはいている高足駄。

- [初出の実例]「さすまたをはいた坊主に人たかり」(出典:雑俳・柳多留拾遺(1801)巻八)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「刺股」の意味・わかりやすい解説

刺股

さすまた

おもに江戸時代に、罪人を逮捕するために用いた長柄(ながえ)の寄道具(よりどうぐ)と称された武器の一種。『文明(ぶんめい)本節用集』や『日葡(にっぽ)辞書』にもその名がみえ、室町時代に始まる武器。捻(ひね)り琴柱(ことじ)とか琴柱棒ともよばれた。近世以降は、刑事にかかわる武器として、捕物の三つ道具、番所の三つ道具と称し、突棒(つくぼう)、袖搦(そでがらみ)とともに、検断の役所に常備された。長さ7尺5寸(2.25メートル)ほどの柄に雁股(かりまた)状の鉄を取り付けて、相手の首を押さえるものである。刑吏の威武の道具として見附(みつけ)番所、辻(つじ)番所にも立てられていた。首金(くびかね)ともいう。

[齋藤愼一]

[参照項目] | |

普及版 字通 「刺股」の読み・字形・画数・意味

【刺股】しこ

秦)乃ち夜(よる)書を發(ひら)き、陳篋數十、太

秦)乃ち夜(よる)書を發(ひら)き、陳篋數十、太 陰祕の謀を得、伏して之れを誦(よ)む。~睡らんと欲すれば、錐(きり)を引いて自ら其の股を刺し、血

陰祕の謀を得、伏して之れを誦(よ)む。~睡らんと欲すれば、錐(きり)を引いて自ら其の股を刺し、血 れて踵(かがと)に至る。

れて踵(かがと)に至る。字通「刺」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「刺股」の意味・わかりやすい解説

刺股

さすまた

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「刺股」の意味・わかりやすい解説

刺股 (さすまた)

→三道具(みつどうぐ)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の刺股の言及

【三道具】より

…江戸時代における犯罪者逮捕のための3種の武器(図)。袖搦(そでがらみ)(錑(もじり)),突棒(つくぼう),刺股(さすまた)をいう。いずれも長柄の捕道具(とりどうぐ)で,激しく抵抗する犯人を取り押さえるのに,六尺棒,梯子(はしご)などとともに用いた。…

※「刺股」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...