精選版 日本国語大辞典 「紅茶」の意味・読み・例文・類語

こう‐ちゃ【紅茶】

- 〘 名詞 〙 茶の若葉を摘み取り、発酵させて作った茶。葉の色は黒く、煎じた液体は紅褐色。一七世紀に中国からヨーロッパに伝えられ、世界各地で愛飲されるようになった。主にインド、中国、スリランカ(セイロン)で産する。香茶。

- [初出の実例]「英国に消費する茶は、〈略〉紅茶黒茶及び緑茶なり」(出典:米欧回覧実記(1877)〈久米邦武〉二)

改訂新版 世界大百科事典 「紅茶」の意味・わかりやすい解説

紅茶 (こうちゃ)

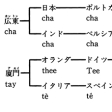

今日,英語でティーteaといえばふつう紅茶をさす。現在〈茶〉を意味する世界各国の言葉は,語源的には中国の広東語のチャch'aと福建語のテーtay(te)の2系譜に従って大きく二つのグループに分けることができる。チャの系譜に属するものに,日本語,ポルトガル語のcha,ヒンディー語cāy,ペルシア語chāy,アラビア語shāy,ロシア語のchai,トルコ語のçayなどがあり,一方テーの系譜に属するものとしては,オランダ語のthee,ドイツ語のTee,英語のtea,フランス語théなどがある。しかし17世紀中ごろ以前にはteaという英語の使用例はない。ヨーロッパ人の書物に茶に関する記事が出てくるのは,彼らが16世紀に海路東洋へ来て以後のことで,イタリア人ラムージオの《航海記集成》(1545ごろ)の中で,〈中国では国中いたるところで茶を飲んでいる〉という記事が出てくるのが最初である。

ヨーロッパ人の茶の発見,導入

アジアへ来航したヨーロッパ人が,中国,日本において飲茶の風に接したこと,とくに16世紀後半イエズス会宣教師が当時隆盛を極めていた日本の茶の湯文化から受けた,東洋文化への好奇心と畏敬心が茶への関心を高め,茶の発見・導入の契機となった。ヨーロッパへ初めて茶をもたらしたのはオランダ人で,1610年ごろといわれるが,イギリス,フランスへ入ったのは30年代中ごろのことである。しかしイギリスで茶が一般に市販された最初は57年,ロンドンのタバコ商でコーヒー・ハウス店主トマス・ギャラウェーによってである。また茶に関する最初の新聞広告が現れたのは58年ロンドンの《政治通報》で,万病に効く薬として紹介された。

茶が薬から飲物に変わっていくきっかけは,1662年国王チャールズ2世のもとへ嫁いできたポルトガル王の娘キャサリンの東洋趣味で,彼女が喫茶の風を宮廷にもたらしたことから,茶はイギリス宮廷の飲物となった。その後18世紀を通じて飲茶の風は上流階級から中産階級,さらに農民や一般庶民にまで広がった。その間,茶に対する反対論もなかったわけではないが,ジョンソン博士などの賛成論をはじめ,労働者にはジン酒よりも茶のほうが健全な飲物であるという世論が大勢を占め,イギリスの水が茶に適していたこともあって,茶が国民的飲料として定着した。茶は当時オランダ,フランスでも飲まれていたが,18世紀中ごろのイギリスの茶消費量はすでに他のヨーロッパ諸国の全消費量の約3倍に達していた。

茶は中国によって独占的に供給されたが,イギリスへの輸入はイギリス東インド会社の独占であった。18世紀初めは紅茶より緑茶が多かったが,その後緑茶の割合はしだいに減少し,一方紅茶の輸入が増加した。18世紀中ごろには輸入茶の約3分の2が紅茶,約3分の1が緑茶という割合であった。紅茶のなかでもとくに大きな部分を占めていたのがボヘアBoheaである。ボヘアというのは,中国福建省の武夷山付近で産した茶を英語風になまったものである。イギリス政府は茶に高い関税を課した。とくにアメリカ独立戦争時には,戦費の財源にあてるため119%に及ぶ高関税を課したが,これが密輸をいっそうはびこらせた。

紅茶に揺れ動いた世界史

紅茶は18世紀から19世紀にかけて,世界史を変えた事件に大きく関係している。まず18世紀後半の画期的事件はアメリカの独立(1776)である。イギリス政府はイギリス東インド会社がアメリカ植民地に茶を強制的に押しつける茶税法(1773)を発布,これがアメリカ市民をひどく刺激し,同年12月ボストン茶会事件が勃発,それが導火線となってアメリカ独立戦争へと発展した。アメリカ人が紅茶ではなくコーヒーを愛好するようになるのも独立以後のことで,イギリスの紅茶に対する抵抗の表現である。もう一つの大きな事件はアヘン戦争(1840-42)である。すなわち紅茶が国民的飲料として定着し中国茶の輸入が年々増大したなかで,それに伴って茶の見返りとして銀の輸出もまた増加しつづけた。大量の銀流出に悩んだイギリスが,銀の代りにインドで生産したアヘンを強引に中国へ押しつけたことからアヘン戦争が起こった。その結果,古い歴史と文明を誇ってきた中国は,一転して西欧の半植民地的従属国に転落し,それを契機にアジアとヨーロッパの地位が逆転しアジアの悲劇が始まるのである。

1833年イギリス東インド会社の中国茶輸入の独占は自由化され,さらに49年〈航海法〉が撤廃されると,一番茶の香りをロンドンに運ぶ快速船クリッパーが互いに入り乱れてスピードを競うティー・レースの時代を迎える。それも50,60年代のことで,蒸気船の発達とスエズ運河の開通(1869)によってロマンに満ちたクリッパー船時代は終わる。それとともに新しくインド茶の輸入が始まり,紅茶の歴史は新しい段階を迎えるのである。

インド茶の発見

中国をルーツとする茶樹は,留学僧を通じて12世紀末ごろ日本へ伝えられ茶の栽培が始まったが,ヨーロッパ人による茶樹の移植はかなり後の時代のことである。すなわち17世紀末,長崎出島のオランダ商館長として来日したドイツの博物学者・医師アンドレアス・クライヤーが,日本からジャワへ茶の種子を移植したのが最初である。しかしその試みは必ずしも成功しなかった。1826年シーボルトが日本で入手した茶種をジャワに送ったところ,翌27年1500本の茶樹が育った。またヤコブソンによる中国からの移植も成功し,それがその後のインドネシアの茶産業の基礎となった。

一方,茶樹の移植栽培をもっとも切望していたのは,最大の茶輸入国でかつ消費国であったイギリスである。18世紀中ごろにおけるヨーロッパ人の茶樹と茶栽培についての知識といえば,日本で17世紀末茶を観察し情報を集めたケンペルの記述に頼っていた程度で,茶は依然なぞに包まれた植物であった。1793年イギリスは初めて中国へジョージ・マカートニーを団長とする使節団を派遣したが,その目的の一つは中国の実情についての情報,とくに茶の栽培・製造に関する詳しい情報を集めることであった。彼は中国から茶樹を持ち帰り,カルカッタで移植を試みたが成功しなかった。ところが1823年,イギリスが長年探し求めていた野生の茶が,インド・アッサムの奥地でロバート・ブルースの手によって発見された。それはやがて中国種と品種を異にするアッサム種であることがわかり,茶の歴史上,世紀の大発見となる。それが製茶企業として発足したのは1839年,その後70年ごろまでに茶園は北部を中心にインド各地に広がり,やがてセイロンにも拡大した。インド茶園はクーリーと呼ばれるビルマ(現,ミャンマー),中国,インド各地からの出稼ぎ労働者を労働力とする大規模プランテーションによって経営され,その結果,家族的小規模経営に依存していた中国茶は,イギリス市場はもとより世界市場においてもしだいに後退を重ねてゆく。イギリスのインド茶園の成功とともに,リプトン,ブルック・ボンドなど数多くの紅茶大企業が生まれ,イギリス資本が世界を制覇するに至る。

紅茶の生活史

イギリス人の一日の生活は紅茶とともに始まる。朝ベッドの中で飲む目覚めの1杯,朝食のティーに始まり,午前11時のティー,昼食の飲物もティー,午後4時(ときには3時半)のティー・タイム,夕食時と夕食後にもティーといったぐあいで1日に何回もティーを飲む。かつて世界の紅茶の約3分の1はイギリス人が消費した時期もあったが,最近はコーヒーにおされて1人当りの消費量は減少ぎみである。イギリスでのティーの入れ方はいわゆるミルク・ティーで,ミルクを先に入れるか,それとも後から入れるかをめぐっての論争もあるが,ふつうティー・ポットと温かいミルクが入ったミルク・ピッチャーを両手に持って,同時にコップの中へ流し込む。またハイ・ティーといって,日曜日の午後などお客をティーに招くときには,ケーキやサンドイッチがつく。朝食をパンとティーですます習慣はイギリスでは18世紀初めごろからみられたが,アフタヌーン・ティーは18世紀中ごろから貴族階級の間で始まった。ティー・タイムが一般に広がるのは1840年代以降のことで,それが必要になったのは,遠方への通勤やガス灯の普及で夕食の時間が遅くなったためである。

緑茶文化が日本の茶の湯文化におけるようにわび,さび的精神文化へ昇華したのに対し,紅茶文化は物質文化ないし資本主義的経済発展を促したところに特徴がある。そうした発展を促す契機になったのは,中国や日本ではみられない茶に砂糖を入れて飲む方法を開発したことである。そのために当時高価な奢侈(しやし)品であった砂糖が,茶の補完材として18世紀における最重要商品となった。砂糖はヨーロッパで産しなかったから,カリブ海諸島がアフリカ奴隷を労働力とする砂糖プランテーション植民地として開発されるなかで,イギリス本国,西アフリカ,西インド諸島を結ぶ三角貿易を基盤として近代資本主義の芽がはぐくまれてくるのである。

イギリスに次いで紅茶をよく飲む国民はロシアである。一般にロシア人の行くところサモワールと女房がついてくるといわれるほど,1日に何回もティーを飲む。ロシアへの中国茶の輸入は,公式には1689年(康熙28)のネルチンスク条約にさかのぼるが,19世紀になって茶の消費量は年とともに増加した。特にロシア地方では紅茶,シベリア地方では紅磚茶(こうたんちや)の需要が多かった。ロシア人は砂糖といってもとくにジャムを入れるのが特徴である。またミルクやクリームは使わずレモンスライスを入れ,冬にはラム酒を入れて飲む。

日本の紅茶

日本人は幕末の開港まで紅茶を知らなかった。開港によって世界市場に包摂された日本が,生糸と茶を主要な輸出品として貿易を始めねばならなかったとき,茶といっても,緑茶のほかにとくに日本人の生活になじみのなかった紅茶の生産・輸出にのり出す必要に迫られた。海外では紅茶の需要が圧倒的に大きかったからである。そこで明治政府は1874年内務省勧業寮農政課に製茶掛を設け,まず中国から紅茶の技術者を招き,ついで多田元吉らをインドに派遣してインド風紅茶の研究をさせるなど,紅茶の伝習と製造奨励に努めた。そしてその製品の販売をイギリス,オランダ,とくにオーストラリア市場に期待したが,原料茶の不適と製茶技術の未熟のほか,インド紅茶の進出におされて成功しなかった。こうして明治20年ごろまでに,紅茶生産の試みはほぼすべて失敗に帰したのである。

ところが日清戦争で日本が台湾を領有するや,台湾において新しく茶樹栽培,紅茶生産の試みが始まった。すなわち1899年三井合名会社は台北の海山,桃園の大渓などで大規模な茶園を開拓して製茶事業を開始するとともに,台湾総督府も1903年茶樹栽培試験所を平鎮に設立,それが22年中央研究所平鎮茶業試験支所となって以来,紅茶の生産研究に従事していた。三井が本格的に紅茶製造を開始したのはようやく24年のことで,26年には〈三井紅茶〉(のちに〈日東紅茶〉と改名)の商標で初めて缶詰紅茶を内地で発売した。元来,日本国内における紅茶需要は,大正中期においてもほとんどなく,街のコーヒー店や喫茶店がにわかにその数を増すのは関東大震災後のことで,それもコーヒーや紅茶だけでは成功せず,女給をおいて客寄せし,多くは不良少年のたまり場になっていた。

ところで,32年までほとんど数えるに足りなかった紅茶の輸出量が,33年から37年にかけて急激に上昇し,37年には年500万ポンド(約2270t)を超える未曾有の輸出量を記録するに至った。それは世界恐慌の影響で茶の売行きが著しく鈍化したため,1933年から5年間,インド,セイロン,ジャワ3国が輸出制限協定を結んだことで,一時的にロンドン市場をはじめ世界各国において紅茶の在庫が少なくなり,その結果,日本紅茶にまで注文が殺到したためである。それもつかのまの繁栄で,協定期間が切れると再び輸出は減少し,第2次大戦勃発とともに紅茶輸出もその姿を消すのである。紅茶がわれわれの日常生活に本格的に入ってくるのは,ようやく昭和20年代末以後のことである。

→茶

執筆者:角山 栄

製造

発酵茶である紅茶は,摘採後速やかに加熱して酵素を失活させて酸化発酵をとめる緑茶の製法に対して,茶葉に含まれる酵素を活用して特有の芳香をもつ黒褐色の製品に仕立てあげる。摘採した茶葉はまず通風のよい萎凋室に入れ,22~27℃の室温で12時間前後静置し,生葉中の水分が30~40%になるまで蒸散させる。こうして柔軟になった茶葉を揉捻機にかけ,圧縮しながら30~40分間もむと水分やタンニンが浸出して酸化発酵が活発になり,茶葉は褐色を帯びてくる。これをふるい分けして,完全に揉捻されたものは堆積発酵の工程へ回し,不完全なものは再度揉捻を繰り返す。堆積発酵は室温20~30℃,湿度80~90%の発酵室内に揉捻を終えた茶葉を30~90分静置するもので,この工程において紅茶の色と香りが完成される。これを乾燥機にかけ,80~90℃で20~30分乾燥させると,発酵がとまり水分4%程度の荒茶ができ上がる。

生産と種類

世界の国別生産高は,統計が紅茶と緑茶の区別をしていないので,明確なことがわからない部分があるが,インド(紅茶のみ)が最大の生産国である。紅茶のみの生産国では,スリランカが続き,インドネシア,ケニアの生産量も多い。緑茶の生産も行っている中国は紅茶・緑茶合計ではインドに次ぎ,ロシア(ソ連)も同様にしてスリランカに続いて4番目の生産量となる。貿易では,インド,スリランカの輸出が多く,中国,ケニアが続く。輸入はイギリスが圧倒的に多く,その他ではアメリカ,ロシア,パキスタンが多い。

品質の良否は,緑茶と同様に産地の自然条件によって左右され,標高が高く冷涼な地域では香気の優れたものができ,低地の日射の強い高温地帯では味の優れたものができる。インドではベンガル州北端のヒマラヤ山麓地方で産出される香気の高いダージリン茶,渋みの強い南インドのニルギリ茶が有名である。スリランカでは中央部の高地に産するウバ茶が優れ,ダージリン茶や中国の祁門(きもん)茶とともに最高級品とされる。アフリカではケニア,タンザニア,マラウィ,モザンビークなどで生産されており,とくにケニア茶は良質である。インドネシアも良質のものを産するが,だいたいブレンド用とされている。

紅茶は従来,葉形を残して製品とされるリーフ(OP)タイプが主流であったが,製法の改良や嗜好の変化などから現在では揉捻の工程で茶葉を細かく切断したブロークン(BOP)タイプが多くなり,さらに,萎凋の浅いものを細かく磨砕して茶褐色のカイコの糞状にしたCTCタイプのものもつくられるようになった。また最近ではレッグカットといって無萎凋の葉を細切してつくるものも現れ,濃縮した浸出液を急冷乾燥によって粉末化するインスタント紅茶も行われている。

紅茶の等級は,精選工程でふるい分けられた形状や大きさによることが多いが,これは末端商品名としてはほとんど使用されず,主として取引市場における基準とされている。その基準になるのが茶の芽の先端にある白毛(チップ)で,チップのある茶葉がペコーpekoeと呼ばれる。OPタイプでもBOPタイプでも一心二葉摘みと呼ばれる摘採時のものにはかならずペコーがあり,ペコーが多いほどその茶は良質とされる。

執筆者:松下 智

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「紅茶」の意味・わかりやすい解説

紅茶

こうちゃ

ツバキ科常緑樹のチャの葉を発酵、乾燥させたもの。芽や若葉に含まれている酸化酵素の働きで、含有成分のタンニン、ペクチン、クロロフィル(葉緑素)などが酸化発酵してできる。同じチャの葉から、製茶法によって大別して発酵茶、半発酵茶、不発酵茶がつくられるが、発酵茶のなかでも強発酵(完全発酵)の茶が紅茶であり、いわゆる緑茶は、摘んだ生葉にすぐ熱をかけ、酸化酵素の働きを止めて緑色を保つもので、不発酵茶である。

日本および中国では煎(せん)じた汁の色によって紅茶というが、イギリスやヨーロッパの国々では仕上げた茶葉の色が黒いのでグリーンティー(緑茶)に対し、ブラックティーまたは単にティーとよぶ。

[天野秀二]

歴史

茶の製法は中国に始まり、その歴史は古い。唐代に陸羽(りくう)が著した『茶経(ちゃきょう)』に記されている茶は、煮て搗(つ)き固めた茶餅(ちゃへい)というものであり、今日でいう磚茶(たんちゃ)である。中国で長く愛飲されていたのはあくまでも中国茶といわれる釜炒(かまい)り茶と半発酵の烏竜茶(ウーロン茶)や包種茶(パオチョン茶)であって、紅茶は中国茶がヨーロッパへ伝わってのち、西欧人の嗜好(しこう)にあわせて完成されていったといえよう。

17世紀の初め、オランダ東インド会社によってヨーロッパに紹介された中国茶は、東洋の神秘的な飲み物として上流社会に珍重されもてはやされた。とくにイギリスに渡って起きた茶ブームは東洋交易競争にまで発展し、海軍力に勝るイギリスが勝利を得てオランダを締め出し、18世紀初めからおよそ100年以上の間、イギリス東インド会社が中国茶貿易の独占権を握ることになる。イギリス人の嗜好は、オランダ商人によって紹介されていた半発酵のウーロン茶よりも、強発酵の茶へとしだいに移り、完全発酵の紅茶がつくられて需要も広がっていった。この紅茶の普及に拍車をかけたのは、コーヒーハウスとともに盛んにできたティーハウス、ティーガーデンである。また同時に進行していた産業革命による大衆化社会の傾向も素地になっていたといえよう。この産業革命によって、酪農を営んでいた農民階級が工業労働者やサラリーマン化したために、ミルク不足が深刻になり、ミルクの代用にティーを奨励したので、一般庶民階級にはミルクを先にティーを後で加える飲み方をしたが、上流階級はいままでどおりティーを先にミルクを後で加える飲み方を続けていたため、のちのちまでミルクが先か後か、どちらがおいしいかの論争のもとになったと思われる。

こうしてイギリス東インド会社の中国紅茶輸入の独占体制は莫大(ばくだい)な利潤を生み、大きな税収入源となってイギリス経済は不動のものになったが、強引な商法でアメリカ輸出の独占をもねらったために、ボストン茶会事件(1773)で反発を受け、また、中国とも片貿易になって、アヘン決済が引き金となったアヘン戦争(1841~42)を起こすなどの行き詰まりも生じた。さらに19世紀に入ってティークリッパー(快速帆船)による自由競争時代を迎えたことなどから、イギリスも自国植民地生産に目を向けざるをえなくなった。

1823年、イギリスのブルース少佐がインドの奥地アッサムで野生の茶樹を発見、これはイギリスにとって紅茶生産の世界制覇達成の画期的なできごとであった。39年にアッサム株式会社をつくってアッサム種の栽培に本格的に取り組み、やがて大規模なプランテーション(大規模農場)方式の茶園に拡大し、ベンガル州ダージリン地区、南インドのニルギリ地区など栽培地は開発されて、19世紀末までにインドは世界一の紅茶生産国となった。

1860年代にイギリスの植民地セイロン(現スリランカ)のコーヒー園が葉銹(はさび)病によって全滅したとき、その代替作物としてチャの栽培に切り替え、プランテーション方式の茶園としたのが成功して、セイロンはインドに次ぐ世界第二の紅茶生産国となっていった。イギリス領東アフリカ諸国でも20世紀初めより本格栽培に入り、世界第三の生産地域となって、イギリスは第二次世界大戦まで紅茶王国として世界に君臨してきた。

チャは中国広東(カントン)語の発音chaから、ティーは厦門(アモイ)系の発音tayまたはteから出ていて、この2系譜に従って世界各国の呼び名は二つのグループに分かれている。それぞれ茶の伝播(でんぱ)経路、ティー・ロードの存在がうかがえるようである。

[天野秀二]

日本の紅茶

大黒屋光太夫(だいこくやこうだゆう)の漂流記『北瑳聞略(ほくさぶんりゃく)』(桂川甫周(かつらがわほしゅう)編纂(へんさん)、1794)には、「又常に茶を用う。茶はトレツコイ(トルコの意)とキタイスコイ(中国の意)より来る。銀の壺(つぼ)にのみぐちをつけたる器に入れ熱湯をさし泡茶(だしちゃ)にしてのむ。是(これ)にも多く砂糖牛乳を加ゆるなり。賤人(かるきもの)は蓬 (くさいちご)の葉を乾して茶にかへ用ゆ。茶の価(か)は百匁にて銀一枚より五枚に至る」と、ロシア人の紅茶の飲み方が紹介されている。また『日本喫茶史料』(黒川真道著・1909)に、「孝明(こうめい)天皇安政(あんせい)三年(1856)米国の使者物を幕府へ進す。其(そ)の内に茶五十斤あり。按(あん)ずるに米国製の茶の本邦に舶来せしは此(こ)の年を以(もっ)て始とす」とあり、この米国製の茶は紅茶であったかと思われる。日本には中国から伝来した日本式緑茶があったので、明治の文明開化に至るまではほとんど紅茶は飲まれなかった。維新後1874年(明治7)、紅茶輸出によって茶業振興を図るべく、内務卿(きょう)大久保利通(としみち)の命によって勧業寮農務課に製茶係が設けられ、翌75年には中国より技術者を招いて伝習と製造を行っている。さらに同年には技術員をインドに派遣し、インド風紅茶製法も取り入れて生産に力を注いだが、気候と茶樹品種に問題があって品質が悪く、輸出産業としては成功しなかった。

(くさいちご)の葉を乾して茶にかへ用ゆ。茶の価(か)は百匁にて銀一枚より五枚に至る」と、ロシア人の紅茶の飲み方が紹介されている。また『日本喫茶史料』(黒川真道著・1909)に、「孝明(こうめい)天皇安政(あんせい)三年(1856)米国の使者物を幕府へ進す。其(そ)の内に茶五十斤あり。按(あん)ずるに米国製の茶の本邦に舶来せしは此(こ)の年を以(もっ)て始とす」とあり、この米国製の茶は紅茶であったかと思われる。日本には中国から伝来した日本式緑茶があったので、明治の文明開化に至るまではほとんど紅茶は飲まれなかった。維新後1874年(明治7)、紅茶輸出によって茶業振興を図るべく、内務卿(きょう)大久保利通(としみち)の命によって勧業寮農務課に製茶係が設けられ、翌75年には中国より技術者を招いて伝習と製造を行っている。さらに同年には技術員をインドに派遣し、インド風紅茶製法も取り入れて生産に力を注いだが、気候と茶樹品種に問題があって品質が悪く、輸出産業としては成功しなかった。

イギリスのリプトン紅茶が初めて日本に輸入されたのは1906年(明治39)であり、ハイカラな飲み物として好まれ、戦前まではリプトンは紅茶の代名詞といわれるほどであった。国産としては、三井合名会社(現在の三井農林株式会社)が台湾に茶園を開発して、27年(昭和2)に三井紅茶、31年に日東紅茶のブランドで発売したのが最初である。この日東紅茶は国内紅茶販売の80~90%を占めるまでに普及し日本のトップ銘柄になったが、第二次世界大戦後は台湾における茶園、工場、施設をすべて失うことになった。戦後、外国紅茶の輸入が自由化されたのは1971年(昭和46)である。

[天野秀二]

生産と消費

紅茶の生産高は、緑茶などを含む茶全体の生産量の約80%を占めている。生産地域は北・南回帰線にまたがる熱帯・亜熱帯地域の高温多湿の高地、モンスーン地域にほとんど集中している。

消費国はイギリスおよびイギリス連邦諸国が圧倒的に多い。日本は緑茶国であるので、1人当り消費量も年間約60グラムと少ない。

[天野秀二]

製造工程

紅茶が商品として市場に出るまでに、生葉(なまは)→萎凋(いちょう)→揉捻(じゅうねん)→発酵→乾燥→仕上げ茶→鑑定→原料茶→競売→配合→包装という順序をたどる。

(1)生葉 良質の茶をつくるためには、新芽と2枚の若葉を手摘みする。これを一心二葉(いっしんによう)摘み、または上葉(うわば)摘みという。

(2)萎凋 生葉を萎凋棚に広げ、陰干し、または萎凋槽で温風を吹き付けて、しおれさす。

(3)揉捻 しおれた葉を揉捻機にかけてもみながら汁液を絞り出す。もまれて塊になった葉の玉を解きほぐしてふるい分けする。

(4)発酵 揉捻葉を発酵室に移し、温度や湿度を調節しながら完全発酵させる。

(5)乾燥 発酵して赤銅色に変じた茶葉に高温空気を送って発酵を止め、熱風乾燥機にかけて乾燥させる。これが荒茶である。

(6)仕上げ茶 荒茶をふるいにかけ、形状、大きさなどによって等級分類する。

(7)鑑定 仕上げ茶は鑑定者によって外観、手ざわり、香り、味、水色(すいしょく)(汁の色)、茶殻まで、すべて五感による官能検査で評価を受ける。

鑑定された茶は原料茶として競売にかけられたのち、味や品質の安定した商品化のために原料茶どうしが配合(ブレンド)される。市販されている紅茶は、ばら茶、包装茶、ティーバッグの3種類である。ばら茶は、裸のまま販売する配合茶のことで、包装の手間を省いて木箱入りなどにされ、大口取引用、業務用、計り売り用にされる。包装茶は、防湿、長期保存のためにほとんど缶詰にされるが、最近では防湿素材を使って真空パックした簡易包装のものも出回っている。ティーバッグは、CTCティー約2グラムを1人分として紙袋に入れたもので、カップに入れ熱湯を注げば飲める簡便さが好まれ、近年急速に消費が伸びている。日本では全消費量の70%を占めるようになっているが、これは世界的な傾向でもある。

[天野秀二]

名称と等級

仕上げ茶の形状およびサイズによって伝統的なリーフグレード(葉茶スタイル)、近代的なブロークングレード(砕茶スタイル)、その他に区分した名称と等級がつけられている。

[天野秀二]

リーフグレード

茶葉の形状、外観を重視して中国語からきた名称がつけられている。

(1)オレンジ・ペコー(O・P) オレンジは中国語の橙黄(とうこう)、ペコーは中国語の白毫(はくごう)(白い毛)からきた名称。橙黄色の芯芽(チップ)を多く含んだ細い針金状の長い葉の意で上級品。

(2)ペコー(P) オレンジ・ペコーよりも短く太めでよくよれた葉で中級品。

(3)ペコー・スーチョン(P・S) スーチョンとは中国語の小種(しょうしゅ)(小さな植物の意)からきた名称。ペコーの葉柄部分の切り頭で太く丸く仕上げられた葉で下級品。

[天野秀二]

ブロークングレード

リーフグレードよりも早く濃厚な味がでるタイプで、世界の主流商品となっている。

(1)ブロークン・オレンジ・ペコー(B・O・P) オレンジ・ペコーを切断したもので、紅茶のなかではもっとも需要の多い葉で上級品。

(2)ブロークン・ペコー(B・P) ペコーを切断したもので中級品。

(3)ブロークン・ペコー・スーチョン(B・P・S) ペコー・スーチョンを切断したもので下級品。

[天野秀二]

その他

粉茶タイプが含まれる。

(1)ファニング(F) 風選で出た浮葉でもっとも小形の葉。オレンジ・ファニングはチップを含んだ上級品。

(2)ダスト(D) ふるい分けで出る粉茶。

(3)CTCティー(粉茶) 製造工程の揉捻の段階でCTC(crushつぶし、tearひきさき、curlまるめる)機でつくる粉茶。浸出時間が短くて濃厚な色と味が出るため、ティーバッグの原料に向いている。紅茶は湿気を嫌い、また香りも移りやすいので、缶詰のものでも蓋(ふた)をあけたならば二重缶で保管する。ティーバッグはとくに袋の紙が吸湿しやすいので、缶や密閉容器に入れて保存する。

[天野秀二]

紅茶のいれ方

茶はもともと薬用効果が認められて飲まれるようになったもので、総じて茶の効用とはカフェイン(苦味)、テアニン(うま味)、タンニン(渋味)の三大成分による心身への鎮静作用といえる。その効用を生かしたおいしいいれ方は、紅茶の場合もいくつか基本的なルールがあげられる。イギリス式のゴールデンルールによると次のようになる。

(1)水は硬水を避け、くみたての新鮮な軟水を用いる。

(2)沸騰している湯を用いる。

(3)茶葉の適量は1人分約3グラム(ティースプーン山盛り1杯相当分)であるが、人数分プラス1杯がイギリス流においしくいれるこつである。

(4)あらかじめ温めておいたポットに茶葉を入れ熱湯を注ぐが、浸出時間はリーフタイプでおよそ4分前後、ブロークンタイプで3分前後が目安とされる。

(5)浸出時間が終わるまでポット内の熱が冷めないように、茶帽子をかぶせたり、タオルを巻いたりして保温する。

こうしていれた紅茶は茶漉(ちゃこ)しで漉してカップに注ぎ、好みにあわせてミルク、レモン、オレンジ、スパイス、ナッツ、ジャム、洋酒などを加えて飲む。ティーバッグのいれ方もほぼ同じであるが、浸出時間は1分程度がよい。

アイスティーは、湯の量を半分にするか、または茶葉の量を2倍にして濃くいれ、あらかじめ氷を入れて用意したグラスに熱い紅茶を注いで瞬間的に冷やしてつくる。

このほか変わった紅茶のいれ方にトルコ式がある。トルコは紅茶産出国にもかかわらず、その飲み方については一般にあまり知られていない。このいれ方でもっとも特徴的なことは、茶と湯をいっしょにしないことである。チャイダンルックという二段重ねのポットを用い、上段に茶葉、下段に水を入れて火にかけ、上段の茶葉が蒸されたところに下段の湯を少量入れ、濃くいれた紅茶をティーカップに注ぎ、下段ポットの湯で適宜薄めて飲む。たとえば、小高い丘の上のチャイハネ(茶店)で何杯も飲み、最後に飲む茶はケイフチャイ(喜びの茶)という。また、ロシア式紅茶の代表的ないれ方はイギリス式、トルコ式とも違って、ポットの中に紅茶の葉を入れて煮出し、濃い液をサモワールの熱湯で好みに薄めて、ウォツカ、ジャムなどを入れて飲む。

[天野秀二]

『陳東達著『茶の口福』(1974・文化出版局)』▽『斉藤禎著『紅茶読本』(1975・柴田書店)』▽『荒木安正著『紅茶技術講座』(1978・柴田書店)』▽『天野秀二著『紅茶百科』(1980・昭文社)』▽『安田容子著『嗜好』(1981・明治屋)』▽『守屋毅著『お茶のきた道』(1981・日本放送出版協会)』▽『出口保夫著『英国紅茶の話』(1982・東京書籍)』

食の医学館 「紅茶」の解説

こうちゃ【紅茶】

《栄養と働き》

紅茶は茶葉を完全に発酵させてつくるお茶で、日本や中国では抽出液の色から紅茶といい、英語では茶葉の色からブラックティーと呼びます。

日本茶が食生活に根づいているわが国では、紅茶の消費量は日本茶よりずっと少なく、中国でも消費の中心は緑茶で、紅茶は少数派。しかし、世界的にみると、紅茶が断然多く飲まれており、その生産量はお茶全体の約80%を占めています。

おもな生産地はインド、スリランカ、ケニアなど。消費の中心はヨーロッパとアメリカで、イギリスは紅茶文化の総本山的な存在といえます。

ところで、紅茶の誕生について、「オランダの船が中国からヨーロッパに向かう途中、運んでいた緑茶が変質して、偶然に紅茶ができた」という説もありますが、実際は、烏龍(ウーロン)茶のバリエーションとして、中国で生みだされたものです。

〈カフェインとタンニンは、お茶のなかでもっとも豊富〉

他のお茶と同様、紅茶も健康によい飲みものです。

○栄養成分としての働き

紅茶の栄養素は中国茶や日本茶と基本的に共通で、茶葉にはカルシウム、カリウム、鉄、カロテン、フッ素などが含まれます。また、抽出されたお茶の主成分も他のお茶と同様カフェインとタンニンですが、この両者を多く含んでいるのが紅茶です。

カフェインは中枢神経を刺激して脳の働きを活性化するほか、胃液の分泌(ぶんぴつ)促進、体脂肪の燃焼促進、利尿、強心などの作用があります。また、紅茶の紅い色のもとはテアフラビンと呼ばれる成分で、これはタンニンの一種のカテキンが、発酵の働きで結合してできたもの。カテキンにはすぐれた抗菌作用がありますが、テアフラビンのそれはさらに強力です。

こうしたことから、紅茶を日常的に飲み続けることにより、二日酔いや疲労倦怠(けんたい)の解消、尿路結石(にょうろけっせき)の排出に役立つとともに、肥満、消化不良、脂質異常症、高血圧、老化などの予防にも有効。さらに、かぜをはじめとする感染症や食中毒、むし歯も防いでくれます。

《調理のポイント》

紅茶はストレートのほか、ミルクティーやレモンティーでも飲まれるところが、日本茶や烏龍茶と大きく異なります。ただ、イギリスやインドなど、本場での飲み方はストレートかミルクティーが主流で、レモンティーを飲むのはアメリカや日本など、ごく少数派です。

紅茶を選ぶ場合、色が濃く、つやがあって、茶葉にしっかりよりが入ったものが良品。また、産地やブレンドによって、多くの種類があり、味も異なるので、本格的に紅茶を楽しもうという場合は、専門店で説明してもらうのがいいでしょう。

また、紅茶をおいしく入れるには、あたためた陶磁器のポットに紅茶を入れ、くみたての水を沸かした熱湯を勢いよく注ぐのがポイント。空気(酸素)が混じったお湯ほど、紅茶をおいしく、色よく抽出させるからです。お湯の量は1人分170~180ml、抽出時間は茶葉が小さなものは3分、大きなものは5分が目安です。保存する場合は、他のお茶と同様、密閉容器に入れて冷蔵してください。

○注意すべきこと

紅茶はカフェインやタンニンが多い分、胃腸への負担が大きくなります。空腹時に飲むときは、かならずなにかをいっしょに食べるようにすることが大事です。

普及版 字通 「紅茶」の読み・字形・画数・意味

【紅茶】こうちや

酵した茶の葉。唐・司空図〔紅茶花〕詩 景物、詩人見ては

酵した茶の葉。唐・司空図〔紅茶花〕詩 景物、詩人見ては ち誇る 豈に

ち誇る 豈に れまんや、高

れまんや、高 紅

紅 を

を くを

くを字通「紅」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

百科事典マイペディア 「紅茶」の意味・わかりやすい解説

紅茶【こうちゃ】

→関連項目中国茶

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

飲み物がわかる辞典 「紅茶」の解説

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「紅茶」の意味・わかりやすい解説

紅茶

こうちゃ

black tea

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「紅茶」の解説

紅茶

世界大百科事典(旧版)内の紅茶の言及

【飲料工業】より

…飲料はアルコール飲料と非アルコール飲料に大きく分類され,これらの製造業を飲料工業という。アルコール飲料すなわち酒類は清酒,ビール,ウィスキー,ブドウ酒などがおもなもので,非アルコール飲料には炭酸飲料,果実飲料,濃厚乳酸飲料などの清涼飲料のほか,コーヒー,紅茶,緑茶などが含まれ,その裾野は広い。

[アルコール飲料]

日本の酒税法では,アルコール分1度以上の飲料を酒類と定め,清酒,合成清酒,焼酎(しようちゆう),みりん,ビール,果実酒類,ウィスキー類,スピリッツ類,リキュール類,雑酒の10種類に分けている。…

【砂糖】より

…(3)グラニュ糖 結晶が上白糖よりやや大きく,さらさらした感じの高純度の砂糖で,癖のない淡白な甘みをもつ。コーヒー,紅茶に最適で,菓子,料理用にも多く用いられている。純度は99.8%以上で,ほぼ純粋な砂糖と考えられ,ざらめよりも結晶が小さいために水に溶けやすい。…

【チャ(茶)】より

…温暖多雨の地方で栽培されるツバキ科の常緑樹(イラスト)。幼葉を摘んで加工し,緑茶,紅茶などの嗜好(しこう)飲料として古くから愛飲され,一部の地域では漬物の原料とする。 ツバキ属,チャ節に属する2変種からなる。…

【奴隷廃止運動】より

…にもかかわらず,西インド諸島の砂糖プランターや商人の反対にあって,その後も繰り返して提案された同趣旨の法案はいずれも否決された。しかし,労働者の朝食にも紅茶が定着しはじめて砂糖の消費が増加すると,賃金の切下げを望む産業資本家層は,国際的にみて高価なイギリス領西インド諸島産砂糖による市場の独占を打破すべく,奴隷貿易の廃止を訴えはじめる。また,クエーカー教徒などによる宗教的理由による反対論も強まる。…

【パーティ】より

…ディナー・パーティほど豪華ではないが,19世紀後半にはティー・パーティもしばしば開かれた。1833年以降の中国茶輸入の自由化,それにつづくインド茶の輸入開始によって,紅茶はイギリス人一般の生活の一部となり,さらに夕食時間がしだいに遅くなるにつれて,午後4時ころのティータイムの慣習が生まれた。この時間に合わせて客を招き,紅茶とサンドイッチやケーキ,クッキーなどの軽食を供するのがティー・パーティである。…

※「紅茶」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...