翻訳|chlorophyll

精選版 日本国語大辞典 「クロロフィル」の意味・読み・例文・類語

クロロフィル

日本大百科全書(ニッポニカ) 「クロロフィル」の意味・わかりやすい解説

クロロフィル

くろろふぃる

chlorophyll

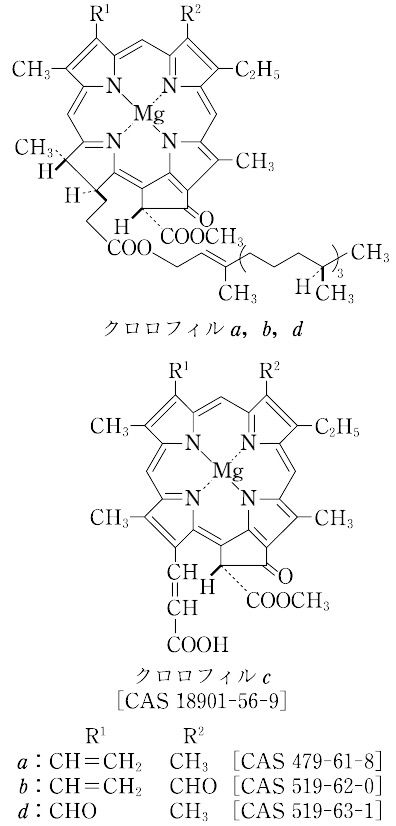

植物や藻類、光合成細菌に含まれる緑色のポルフィリン系色素で、葉緑素ともいう。植物では葉緑体中にタンパク質と結合して存在し、光合成に中心的な役割を果たす。ふつう高等植物や藻類ではクロロフィルa、b、cなどに分けられ、ラン藻(シアノバクテリア)や光合成細菌に含まれるものはバクテリオクロロフィルとよんでいる。化学的には、基本骨格構造として4個のピロール環が4個の炭素で結合して閉環したポルフィリン環をもち、ヘム鉄をもつヘモグロビンやチトクロムと類似しているが、マグネシウムを含む点で異なる。

植物では基本骨格は共通であるが側鎖(そくさ)の構造がすこし異なる4種類のクロロフィルが知られている。クロロフィルaは光合成細菌以外のすべての光合成生物に含まれており、藻類より高等植物まで広く分布している。このことはクロロフィルaが光合成における主要な同化色素であることを示している。クロロフィルbはコケ植物以上の高等植物、緑藻類、車軸藻類にみいだされる。クロロフィルcは褐藻類、珪藻(けいそう)類、渦鞭毛(うずべんもう)藻類、黄金色藻類、クリプト藻類に、クロロフィルdはある種の紅藻類に存在する。このほか、光合成細菌にはバクテリオクロロフィルが含まれる。バクテリオクロロフィルaは紅色硫黄(いおう)細菌と紅色無硫黄細菌のおもな同化色素であり、これらの細菌はバクテリオクロロフィルbももっている。バクテリオクロロフィルcとdは緑色硫黄細菌に含まれる。

クロロフィルは水に不溶であるが、エーテル、アセトンなどの有機溶媒に溶ける。有機溶媒中でクロロフィルaは緑青色に、クロロフィルbは淡緑色にみえ、強い赤色の蛍光を出す。この状態のクロロフィルは不安定で光によって分解するが、生きた細胞の中では比較的安定し、その蛍光も溶媒中でみられる蛍光よりはるかに少ない。また、クロロフィルは赤色部と青紫色部に顕著な光エネルギーの吸収作用をもっている。

藍藻(らんそう)類以外の藻類と高等植物では、クロロフィルは、葉緑体のチラコイドとよばれる扁平(へんぺい)な袋状の膜にリポタンパク質と結合して存在している。藍藻類と光合成細菌では細胞内の一種の層状構造に含まれている。

クロロフィルのなかで光合成の際の光のエネルギーの転換に直接関与しているのは、クロロフィルaであり、その他のクロロフィルは光合成の補助色素として、その色素の吸収した光のエネルギーの一部をクロロフィルaに受け渡す役割をしている。高等植物の葉緑体中のクロロフィルa、bの量比はほぼ3対1といわれ、クロロフィルbの吸収した光のエネルギーの50%がクロロフィルaに受け渡されるといわれる。

生体内でのクロロフィルの合成は、途中のポルフィリン環の生成まではチトクロムなどの呼吸色素やヘモグロビンと共通の経路で行われる。ただし、動物や微生物ではアミノ酸のグリシンとコハク酸がクロロフィル合成の出発物質として用いられ、高等植物ではグルタミン酸が出発物質になるといわれている。植物を暗い所で生育させるとクロロフィルが形成されないで黄白化するが、これは、細胞内でプロトクロロフィルの状態で存在し、これがクロロフィルに転換する過程が光に依存するためである。針葉樹の幼植物は暗所で育てた場合も緑色になるが、この植物では暗所でもクロロフィルを合成する酵素系が存在しているためである。

クロロフィルを温和な条件でアルカリ加水分解すると、水によく溶ける暗緑色のクロロフィリンが得られる。クロロフィリンは金属塩として造血薬に利用できるほか、組織の成長促進作用があるので、切り傷、火傷、皮膚炎などにも有効であり、また歯みがきの着色や防臭、脱臭にも用いられる。

[吉田精一・南川隆雄]

『マルコ・フェラーリ著、池田清彦訳『擬態生物の世界』(1994・新潮社)』▽『ジャックブロス著、田口啓子・長野督訳『植物の魔術』(1994・八坂書房)』▽『木村進ほか編著『食品の変色の化学』(1995・光琳)』▽『横田明穂著『植物分子生理学入門』(1999・学会出版センター)』▽『山谷知行編『朝倉植物生理学講座2 代謝』(2000・朝倉書店)』▽『佐藤公行編『朝倉植物生理学講座3 光合成』(2002・朝倉書店)』▽『種生物学会編『光と水と植物のかたち――植物生理生態学入門』(2003・文一総合出版)』

化学辞典 第2版 「クロロフィル」の解説

クロロフィル

クロロフィル

chlorophyll

葉緑素ともいう.光合成生物中に含まれる緑色の色素で,クロロフィルa,b,c,…など10種類以上が知られている.これらはポルフィリン骨核のN原子が Mg2+ に配位した錯体である.クロロフィルa;C55H72MgN4O5(893.51).融点117~120 ℃. -262°(アセトン).エーテル,エタノール,アセトン,ベンゼンなどに易溶,冷メタノールに難溶,石油エーテルに不溶.高等植物および緑藻には,クロロフィルaとbとが3:1の割合で含まれており,褐藻,けい藻,双鞭藻類ではbのかわりにcが含まれている.生体中では,クロロフィル類はそれぞれタンパク質と結合して存在し,光合成における光の吸収および光化学反応の担い手の役割を果たしている.[CAS 1406-65-1][別用語参照]葉緑体

-262°(アセトン).エーテル,エタノール,アセトン,ベンゼンなどに易溶,冷メタノールに難溶,石油エーテルに不溶.高等植物および緑藻には,クロロフィルaとbとが3:1の割合で含まれており,褐藻,けい藻,双鞭藻類ではbのかわりにcが含まれている.生体中では,クロロフィル類はそれぞれタンパク質と結合して存在し,光合成における光の吸収および光化学反応の担い手の役割を果たしている.[CAS 1406-65-1][別用語参照]葉緑体

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

漢方薬・生薬・栄養成分がわかる事典 「クロロフィル」の解説

クロロフィル【chlorophyll】

改訂新版 世界大百科事典 「クロロフィル」の意味・わかりやすい解説

クロロフィル

chlorophyll

→葉緑素

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「クロロフィル」の意味・わかりやすい解説

クロロフィル

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

栄養・生化学辞典 「クロロフィル」の解説

クロロフィル

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「クロロフィル」の意味・わかりやすい解説

クロロフィル

「葉緑素」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内のクロロフィルの言及

【ポルフィリン】より

…ポルフィリンに鉄,銅,マグネシウムが結合した分子内錯塩は天然に存在し,生理的に重要なものが少なくない。例えばチトクロム,カタラーゼ,ヘモグロビンなどは鉄ポルフィリン誘導体のヘムやヘマチンを含有しており,植物の葉緑体にはマグネシウムポルフィリンとしてのクロロフィル(葉緑素)が含まれる。 ポルフィリンの物理化学的性質は側鎖の種類で大きく変わる。…

【葉緑素】より

…光合成生物がもつ同化色素の一種。クロロフィルともいう。4個のピロールがメチン基で結合した環状テトラピロールにシクロペンタン環がついたホルビンの誘導体で,テトラピロール環の中央にMg原子が1個配位し,ピロール環IVのプロピオニル基にフィトールまたはファルネソールがエステル結合したもの。…

※「クロロフィル」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...