最新 心理学事典 「言語獲得の生物学的基盤」の解説

げんごかくとくのせいぶつがくてききばん

言語獲得の生物学的基盤

biological basis of language acquisition

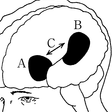

【言語野speech area】 第1の説明では,学習のメカニズム自体も思春期を過ぎると減衰すると考える。それは大脳のコントロール機能の局在化との関係で説明する。失語症患者の事例を見ると,11~12歳を過ぎると回復が不可能になる。これは失語症の発症因となった脳の損傷部位がどこであるかによって,失語症状のタイプが分かれることから,脳のどの部位が言語のどの側面のコントロールをするかがわかる。このようにして特定された発話や理解をつかさどる主な言語野と補足言語野を図に示す。成人の大多数(約78.5%)では,言語機能は脳の左半球によって統制されている。言語表出は左脳の外側溝前部である前言語野,すなわちブローカ野(図のA),言語理解は外側溝後部である後言語野,すなわちウェルニッケ野(図のB)によってコントロールされている。これら二つを連結し,それぞれの部位の機能を相互にコントロールするのが図のCである。さらに,言語活動の種類に応じて,書き取り,色彩命名,読み取り,事物の命名などの際に補足言語野が協働している。

失語症aphasiaはこれらの言語中枢に損傷を受けたときに起こる症状であり,人のことばは理解できるのに自分では話せない運動失語,自発語はあるのに理解が損なわれる感覚失語などの症状が起こる(表)。

左半球は言語をコントロールしているが,右半球も言語機能をつかさどることができる。もし,発達初期に左半球が損傷を受けると,通常の分担が逆転する。半球の優位性は生得的であり,左半球は右半球よりも成熟していて,言語コントロールの準備という点では初めからわずかに優位に立っている。泣きや発声運動が開始されると調音コントロールが必要になるが,この時期に成熟の進んだ左半球が言語のコントロール系を担うことになった(Geshwind,N., & Garabarda,A.M.,1984)と考えられている。いったん発話に関してどちらかの半球が優位になると,音声を聞いたり,理解したりするのに含まれる認知過程も自然にどちらかの半球が優位になる。正確な空間操作の技能が発達する6~7歳になると,左半球はもう言語コントロール系で手いっぱいになり,空間操作の機能や音楽の知覚などは,余力のある右半球でコントロールされるようになる。通常の発達においては,両方の半球はともに,11~12歳ころまでに脳機能の特殊化(局在化あるいは一側化lateralization)が完成する。脳機能の局在化が完成した後に左半球が損傷を受けると,発話や言語理解に恒久的な障害が生じることになる。右半球には,もはや言語の機能を左半球に代わって引き受ける余力は残されていないからである。

以上のように,言語機能の左半球への局在化は,左半球がわずかに成熟しているという生得的な傾向と,発話のコントロールが必要な時期が乳児期にくるという発達が生ずる条件との交互作用から生ずるといってよい。レネバーグにより提唱された言語獲得の臨界期仮説では,思春期までを言語獲得の臨界期と想定している。臨界期とは,言語学習能力における言語のコントロール機能が左脳に局在化して受けもたれ,さらに各側面のコントロール機能系が分化して大脳の各部分に局在化するようになるに伴って減衰するまでの期間を指している。

【認知的処理資源の拡大】 第2の説明は,ニューポートによる少容量多学習仮説である。言語獲得能力は情報処理過程の基底のメカニズムが成熟するに伴い,注意のスパン(認知処理資源cognitive resource,あるいは情報処理容量capacityともよばれる)が拡大するため,言語獲得の基底メカニズムと競合すると想定されている。この仮説は,断片的・分割的に処理する必要のある統語規則syntactic rule,たとえば形態素morphology(意味を担う単位)の習得においては,年少児ほど習得が容易であるという事実をよく説明する。人間の言語は,おそらく限られた情報処理能力や学習能力の制約のもとでも短期間で学習しやすいような構造的な原則を進化させてきたと考えられるので,形態素にうまく注意が焦点化しやすいように設計されてきた可能性を示唆しているように思われる。

この仮説は言語学習の問題だけではなく,人間の発達や学習を考えるうえで示唆的であると思われる。言語能力や情報処理能力,運動能力などのさまざまな能力は,加齢に伴い急激に成長・発達を遂げ,やがてなだらかに進み,最後には平らになる。この成長・発達過程は,ギリシア文字のシグマσの語末形ςに似た曲線を描いて進行するので,シグモイド曲線sigmoid curveとよばれる。複数の能力が成長・発達した結果,複数の能力が競合することがある。たとえば,言語能力と情報処理能力の間で競合が起こる。情報処理能力が拡大すると,一度に処理しきれないほどのたくさんの情報が入ってしまうため情報過多となり,言語能力の限界を超え,意味分析ができなくなるのである。前記の競合は情報を正確にかつ多く取り込むという点から見ると,短期的には弱点でもあるが,長期的に見れば利点になる。とりわけ初期の学習にとっては,情報を単純なものに分割する取り込みは都合が良い。このシステムにおいては,初期の認知的制約が,体制化されるべきデータを減じ,分割するような選択的フィルターの役割を果たしているものと思われる。このコントロール系は前頭前野のワーキングメモリworking memoryと大脳辺縁系の海馬hippocampusで受けもたれている。これらの領野がネットワーク化され,加齢に伴い情報処理容量が拡大していく。

言語獲得を説明するのに,言語の局在化との関連で説明するか,あるいは情報処理能力との関連で説明するか,その両方の仮説の統合によって説明するかについては,いまだ決着はついていない。しかし,どちらにしても,われわれの生活にとって不可欠であり,言語獲得は脳機能の成熟という生物学的基盤に強く制約を受けていることは確かであろう。

言語獲得は,生物学的基盤と環境からの経験の制約との相互作用によって達成されると想定されてきたが,今やどこまでが生物学的基盤の制約によるのか,どこからが環境からの経験の制約によるのか,遺伝と環境の言語獲得への寄与メカニズムの詳細が明らかにされるべき段階にきている。

子どもの言語発達に見られる普遍的な規則性は単一の神経組織によっているのではなく,おそらくその規則性は,言語を学習する人間の神経システムのきわめて抽象的な能力に由来しているものと考えられる。人間の発達を規定する要因として遺伝と環境とどちらが重要かについて,何世紀もの論争がなされたが,遺伝の主要な働きの一つは特定の種類の学習をする生得的な能力にあるという結論に収束した。言語はその一つであり,人間の脳は,進化の過程で言語を短期間に獲得するという特殊な能力を身につけたのであろう。 →言語獲得の臨界期仮説 →言語障害 →言語発達 →失語症 →初期言語

〔内田 伸子〕

出典 最新 心理学事典最新 心理学事典について 情報