関連語

精選版 日本国語大辞典 「釵子」の意味・読み・例文・類語

さい‐し【釵子】

- 〘 名詞 〙

- ① かんざしの一種。宝髻(ほうけい)と呼ぶ、宮廷婦人の正装とする髪上げの際に使用する。近世は、金銅で角一本、丸二本からなる。角は平額(ひらびたい)に、丸はその左右に挿し込むためとする。

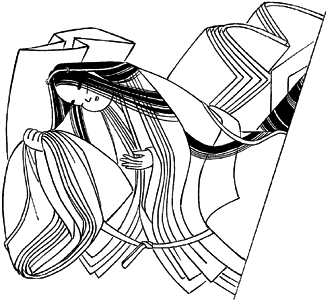

釵子①〈扇面法華経表紙〉

釵子①〈扇面法華経表紙〉- [初出の実例]「髪丈にあまり、装束鮮やかなる下仕へ、さいし、もとゆひして廿人いできて御前に参る」(出典:宇津保物語(970‐999頃)祭の使)

- 「御額あげさせ給へりける御さいしに、分け目の御髪(ぐし)のいささか寄りてしるく見えさせ給ふぞ、聞えんかたなき」(出典:枕草子(10C終)二七八)

- [その他の文献]〔中華古今注‐釵子〕

- ② 近世以来、女官が正装の時に頭髪の前につけた飾りの平額(ひらびたい)をいう。従来の釵子をかんざしと呼んだことに対して、これと区別するための呼称。

釵子の補助注記

( ①について ) 二つに分かれた脚をもつかんざしで、木、竹、銀、銅、金銅などでつくられる。日本には古墳時代に大陸から伝えられたが、類例は少ない。奈良時代には唐の影響で華麗なものがつくられ、中世に及んでいる。

さ‐し【釵子】

- 〘 名詞 〙 かんざし。

- [初出の実例]「あまたあらばさしはせずとも玉くしげあけん折々思ひ出にせよ」(出典:小式部内侍本伊勢物語(10C前)H)

- [その他の文献]〔中華古今注‐釵子〕

日本大百科全書(ニッポニカ) 「釵子」の意味・わかりやすい解説

普及版 字通 「釵子」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の釵子の言及

【髪飾】より

…古墳時代には花枝や木の芽を髪にさすことが流行,呪術的な目的ももっていた。この時代,大陸文化の影響と思われる銀製の釵子(さいし)(束髪ピンの類)もみられた。貴族階級では中国風の髪飾がもてはやされ,それは平安時代にも受けつがれ,頭に平打ちで鳳凰の飾りなどのせるようになった。…

【簪】より

…しかし江戸時代の簪は宗教的な意味は含まず,純粋に髪飾として独自の発達をとげたといえる。 奈良時代に隋・唐時代の二またに分かれた簪が日本に伝わり,これを釵子(さいし)と呼んだ。遺品では法隆寺献納宝物に,聖徳太子が用いたと伝えられる銀製雲形釵子がある。…

※「釵子」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...