精選版 日本国語大辞典 「明治維新」の意味・読み・例文・類語

めいじ‐いしんメイヂヰシン【明治維新】

- 一九世紀後半の日本で、江戸幕藩体制が崩壊し、代わって近代統一国家とこれを支える明治新政権が形成されていった一連の政治的社会的変革過程をいう。徳川将軍から朝廷への大政奉還、封建制から資本制への移行という激動期で、その始期と終期をどこにおくか意見が分かれる。広義には天保一二年(一八四一)の天保の改革から明治憲法成立の明治二二年(一八八九)まで、最も狭義には元治・慶応(一八六四‐六八)の討幕運動から明治四年(一八七一)の廃藩置県までをさす。また、明治一〇年の西南戦争を維新の終期とする見方も有力。

- [初出の実例]「明治維新創業の政府は」(出典:官民調和論(1883)〈徳富蘇峰〉一)

改訂新版 世界大百科事典 「明治維新」の意味・わかりやすい解説

明治維新 (めいじいしん)

19世紀後半,国内矛盾と世界資本主義の圧力とが結びつくなかで,幕藩体制が崩壊し,近代天皇制国家が創出され,日本資本主義形成の起点となった政治的,経済的,社会的,文化的な一大変革を総称していう。〈明治〉という表現は,《易経》の〈聖人南面して天下を聴き,明に嚮(むか)いて治む〉(原漢文,以下同)からとったとされている。この元号は1868年9月7日の夜,天皇睦仁(むつひと)が宮中の賢所で,儒者の選定したいくつかの元号候補からくじで〈明治〉を選び,翌8日の一世一元の詔で睦仁治世の元号と決まった。〈維新〉は《詩経》の〈周は旧邦と雖も(いえども),其命維(こ)れ新たなり〉や,《書経》の〈旧染汚俗,咸(みな)共に維れ新たなり〉などから用いられ,百事一新を意味する。そして,この〈明治〉と〈維新〉とは,1870年(明治3)1月3日の大教宣布の詔書で,〈百度維新,宜しく治教を明らかにし,以て惟神(かんながら)の道を宣揚すべし〉と述べ,神道イデオロギーによって巧みに接合された。これが一般的な〈明治維新〉の語の由来の説明である。だが,幕末期長州藩で結成された諸隊のなかの被差別部落民で組織された隊にすでに〈維新団〉とか〈一新組〉とかいう名称がつけられており,彼らの解放の願望がこの〈維新〉や〈一新〉の言葉にはこめられていた,とみられる。その意味で,〈維新〉という語には,幕藩体制下に虐げられていた人びとの解放への思いが秘められていたのである。当時の民衆が,天皇によって選ばれた元号としての〈明治〉を,逆に下から読んで〈おさまるめい〉といったというエピソードは,民衆にとっての明治維新のあり方を示して示唆的である。

時期区分

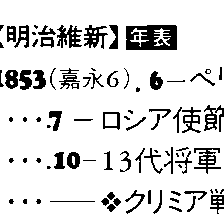

明治維新をいつからいつまでとみるかは,維新変革をどうとらえるかによって多くの説がある。始期をいつとするかは,大きく天保期(1830-44)と開国期(1853-58)とに分けられる。天保期も1837年(天保8)の大塩平八郎の乱や幕府の天保改革の失敗(1843)など,いくつかの見解がある。天保期を明治維新の始期と考えるのは,幕藩体制内部に維新変革を引き起こす矛盾(農民的商品経済の発展や階級闘争の激化など)が全面的に顕在化したのがこの時期であるとみて,変革の内的要因に着目するからである。幕末・維新期の経済的発展や倒幕運動の階級的性格,あるいは明治維新の本質,さらには日本資本主義の構造や特徴などを,天皇制打倒の戦略・戦術とからめて,昭和初年にマルクス主義陣営で論じられたいわゆる〈日本資本主義論争〉以後は,こうした内的必然論のうえに立った見方の基礎がすえられ,それまでの〈黒船〉の偶然的な来航を機として明治維新は始まったとする観点が克服された。

これに対して,開国期説は,1853年(嘉永6)のペリー来航,もしくは安政期(1854-60)の通商条約の締結(1858)を維新開始の時期とするが,この開国期説は,日本開国の背後に,産業革命以降の世界資本主義の発展があり,この世界資本主義に日本が包摂された決定的時点を明治維新の始期とみる考え方である。つまり,明治維新をめぐる国際的条件ないしは国際的規定性を重視する立場である。しかし,現在の明治維新の研究では,維新変革をめぐる内的要因か外的な国際的規定性かという二者択一の発想ではなく,この内外二つの要件がペリー来航を機に固く結びついて明治維新は始まり,それゆえに,ヨーロッパの後発国たるドイツ帝国の成立(1871)やイタリアの統一完成(1870)に相応じたアジアの後進的な近代国家=近代天皇制形成への変革が明治維新であったとする見方が強まっている。日本資本主義論争の成果を継承した戦後の明治維新論では,明治維新の本質ないし性格をめぐって,これを日本絶対主義の成立とみるか,ブルジョア革命と規定するかで論争が続けられたが,19世紀後半という世界史的な条件のなかでのこの変革は,いやおうなしにアジアにおける後発的な近代国家の形成ないし日本資本主義成立の起点となっているのであり,そのことと創出された近代天皇制国家の軍事的・専制的性格とをどのように統一的にとらえるかが理論的に要請されている。それは同時に,20世紀半ば以後現在にいたる第三世界の民族独立や近代的な統一国家の形成の理論的問題ともからむ課題を内包しているのである。

終期については次のような多くの説がある。(1)1871年(明治4)説 廃藩置県で新しい国家統一がなされた。(2)1873年説 学制,徴兵令,地租改正などの一連の改革が始まり,また,大久保利通政権が成立し,さらに翌年からは自由民権運動が起こる。(3)1877年説 最大の士族反乱である西南戦争が鎮圧され,翌78年にかけて西郷隆盛,木戸孝允,大久保利通といういわゆる維新の三傑が没し,維新が終わったというイメージが強い。(4)1879年説 〈琉球処分〉が行われ,廃藩置県はここで完結する。そして,この時期までに近代国家としての日本の領域が確定した。(5)1881年説 明治14年の政変の年であり,この年あたりから国家権力が自己修正を遂げ,基盤も寄生地主や近代産業ブルジョアジーに移行する。(6)1884年説 秩父事件が起こり,自由民権運動は分裂・挫折する。また,この時期から幕藩体制的な階級対立(領主対農民)から資本主義社会の階級対立(寄生地主・資本家対小作人・労働者)へと変わる,とみる。(7)1889-90年説 大日本帝国憲法が制定され,教育勅語も出る。国会が開設され,体制が立憲的な国家形態へと変わる。

以上のように多様であるが,(5)~(7)は自由民権運動を明治維新のなかに包みこんでいる見解である。明治維新と自由民権運動とを別個にみる見方でいえば,(3)が一般的であり,(4)はこれとあわせて考えてよいであろう。(7)の説は,さらに日清戦争および戦後経営をも含めて考えると,終期を1897年(明治30)前後にまで広げることが可能である。もし明治維新の終期を近代天皇制の確立とみる観点に立てば,(7)説を上述のようにより幅広くとるほうが説得的であるともいえよう。

明治維新の要件

明治維新の構成する政治力学的要件を比喩的にいえば,明治維新は,それを〈外から〉規定した外圧と,アンシャン・レジームとしての幕藩体制を〈内から〉,そして〈下から〉つき崩していった力,およびそうした状況のなかで明治天皇制国家を〈上から〉つくり出した力が,拮抗かつ交錯しながら19世紀後半のアジア,とりわけ東アジアのなかの日本という場で〈革命〉を構成した,とみてよい。

この〈外から〉の力は,インドを植民地化し,中国を半植民地化しつつ,日本や朝鮮に開国を迫った列強資本主義であり,これが丸い地球を資本主義世界市場として完結せしめることは,不可避の客観的法則であった。もう少し詳しくいえば,17世紀のイギリスのピューリタン革命(1640-60)および名誉革命(1688-89),18世紀のアメリカの独立(1776)やフランス革命(1789-99)などを経て,欧米では近代的国家の形成と国民的統一が進行し,一方,18世紀から19世紀にかけては,産業革命の波がイギリスから欧米へと波及した。この産業革命の進行は,欧米における民主主義の発展と一体であり,そのなかから労働者階級が成長した。この発展する資本主義の波がアジアに押し寄せたとき,インドではセポイの反乱(インド大反乱,1857-59)が起こり,中国では太平天国による抵抗(1851-64)となった。明治維新は,客観的にはこうした外圧に対するアジア民族の抵抗のなかで遂行されたのである。つまりインドや中国の世界市場への組込まれ方が日本を規定し,また,日本の対応がやがて朝鮮にも影響を及ぼしているのである。イギリスやフランスがアジア諸民族の抵抗に手間どっている間に,アメリカの使節ペリーは日本へやってきた。したがって,1853年のこのペリーの来航は,世界資本主義の客観的な法則がアジアの状況のなかで貫かれたひとつの具体的表現とみなければならない。

では〈内から〉,そして〈下から〉の力とは何か。近世中期以降の全国的な農民的商品経済の展開によって,幕藩体制の矛盾は,徐々にしかも確実に深化・拡大し,天保期にはすでに極限近くに達しつつあった。開国による貿易開始はこれに拍車をかけ,国内経済は大きく変動した。ブルジョア的発展を促進されたプラス地帯と,逆のマイナス地帯とが現出し,その地域的落差のなかで,幕末期の小ブルジョア経済は全国的規模で発展し,幕藩体制の個々の領域,分立的な各藩の網の目を解きほぐし,民族的統一への経済的条件は急速に準備されたのである。こうした経済変動のなかで農民や商人層の分化・分解はいちだんとすすみ,一部の地主・豪農商は民族的自覚を促され,彼らの政治運動の基盤も形成された。そして,農民一揆,打ちこわしは高まり,さまざまな形態をとった民衆運動は,波のうねりをみせながら明治維新の〈革命〉的な変革を背後で規定したのである。また,この力は,曲折しながらも自由民権運動へと継承・発展せしめられていく。〈上から〉の力は,この〈内から〉ないし〈下から〉の力や,前記の〈外から〉の力に対応しつつ,あるときにはこれを利用し,あるときには拮抗・弾圧し,幕藩体制に代わる近代天皇制国家の創出をすすめた力であり,維新官僚が中心となる。彼らは西南雄藩を背景にしつつ〈朝臣〉化し,〈朝臣〉化することによって天皇中心の価値体系をイデオロギー化し,欧米の近代的国家にならって中央集権的な官僚機構を整備し,天皇の絶対性をその権力の中核にすえたのである。

経過

ここでは明治維新を開国期(ペリー来航)から1877年(明治10)ないし79年(上述した〈終期〉の(3)(4)説)とみて,その大筋をみることとする。

明治維新の経過は,大きく分けて,(1)開国から江戸幕府の倒壊までと,(2)新政府の成立による統一国家の形成,これに続く新政策の着手という2段階に分けられる。(1)は250年間強固な支配を保持していた幕藩体制が,外圧を契機にわずか15年で崩壊した過程であり,(2)は,伝統的権威にすぎなかった天皇を,薩長を中心とした西南雄藩出身の維新官僚が担うことによって政治的に絶対化し,欧米にならった近代国家へのドラスティックな改革を進めようとした過程である。しかも,この二つの過程には,列強資本主義による半植民地化の危機があったものの,鎖国から開国へ,将軍から天皇へ,分権から集権への転換が急速かつ短期間になされることによってその危機が克服され,天皇中心の中央集権国家の創出となったのである。そのことは同時に,幕藩体制から近代天皇制国家への転換として,明治維新に,連続と非連続,封建的要素と近代的要素との癒着とでもいうべき構造的な特質をもたらし,明治維新の本質ないし性格に,多くの理論的な論議をよぶ要因となった。

さて,(1)の段階は,1853年のペリー来航に始まるが,列強資本主義による外圧は伝統的,非政治的な天皇を政治化させ,天保改革以後台頭した雄藩(とりわけ西南雄藩)がしだいにこれと結びつき,幕藩体制は分裂化した形となる。幕府もまた体制の立直しをめざして朝廷(天皇)の権威と結びつき,体制の主導権を握ろうとした。1858年の日米修好通商条約をはじめとするいわゆる五ヵ国条約の違勅調印と将軍継嗣問題をめぐる暗闘,それに続く公武合体論の競合によって,幕府と西南雄藩の対立はしだいに鋭角化していった。こうした状況下に,後期水戸学などの影響もあって,〈夷狄(いてき)〉への危機意識や幕藩体制の矛盾を敏感にうけとめた中・下層の武士層は,自覚的な地主・豪農層をも巻き込み,幕府の違勅調印に対しては〈尊王〉を,開国政策に対しては〈攘夷〉のスローガンを掲げて対抗した。ここに儒教的名分論としての〈尊王論〉と〈攘夷論〉とは結合し,尊王攘夷運動の展開となった。この尊攘運動の主体は,運動の進展とともにいっそう下降し,また,個人的術策から集団的行動へと形態も変化した。そして,〈天誅〉や各地の相つぐ挙兵など運動の激化と相まって,いっさいの価値の源泉を天皇に求めて観念化していった。しかし,文久3年8月18日の政変(1863)で,尊攘運動は一挙に挫折した。この尊攘運動の拠点であった長州藩は,第1次征長や四国連合艦隊の下関砲撃という局面に立たされたが,高杉晋作ら諸隊の決起で,藩の主導権をいわゆる俗論派から奪取し,挙藩軍事体制を整えた。一方,公武合体運動の雄であった薩摩藩は,薩英戦争(1863)の洗礼をうけることによって脱皮し,徐々に幕府から離れ,1866年(慶応2)には薩長同盟を結び,倒幕運動を推進しはじめた。この倒幕運動をすすめた薩長の討幕派は,尊攘運動の観念論からも,公武合体運動の妥協論からもぬけ出て,天皇に対しても民衆に対しても政治的リアリズムをもって対処し,むしろこれを操作した。こうした討幕派の発想は国際勢力との対応にも及び,討幕派はイギリスと結んで開国策を推し進め,公議政体論を基礎としつつフランスに頼ることによって徳川慶喜(第15代将軍)中心の新しい統一国家をつくろうとする幕府側の〈大君〉制国家プランを軍事力で叩きつぶした。1867年から翌年にかけての討幕の密勅,大政奉還,王政復古,鳥羽・伏見の戦,上野戦争などの過程がそれである。開国の先頭をきったアメリカは,本国の南北戦争(1861-65)で日本から後退し,国際勢力の主導権は,西南雄藩側を支持していたイギリスが握った。この間,幕府の倒壊を前にして,世直し一揆・打ちこわしは1866年の第2次征長期にピークに達し,翌67年には〈ええじゃないか〉運動と一揆が共存し,民衆は江戸幕府から天皇政権への転換にみずからの解放を託した。先述した民衆の〈一新〉〈維新〉への願望である。この民衆の〈一新〉への願望が,〈上から〉の変革によっていわゆる〈御一新〉となっていく過程が(2)の段階である。

(2)の段階は,天皇中心の統一国家の形成であるが,それは王土王民思想(王土思想--天皇絶対のイデオロギー)と万国対峙(国際社会へのナショナルな対応)が重ね合わされるなかで進められた。近代国家のモデルを求めて岩倉使節団は,欧米12ヵ国を回覧し,ヨーロッパにおける大国や小国をつぶさに調査し,帰途,植民地化された東南アジアを目のあたりにして,〈脱亜入欧〉に日本近代化の方途を探し求めた。帰国直後の明治6年10月の政変(征韓論分裂,1873)によって,この外遊派は,大久保政権を成立せしめた。そして,すでに留守政府によって着手されていた学制,徴兵令,地租改正などの諸改革をいっそう推進する反面,士族反乱を抑え,諸改革に抵抗する民衆の一揆を弾圧して,急速に藩閥政府の官僚機構化を図った。征韓論分裂で下野した諸参議の民撰議院設立建白書の提出は,自由民権運動へのきっかけとなるが,欧米回覧で近代国家や民衆のあり方を知悉(ちしつ)していた明治藩閥政府は,つぎつぎに先手をうって権力主導の天皇制国家の創出をめざし,朝鮮・台湾問題にからめて近代国家の領域をも画定し,〈琉球処分〉によって国家の統一を完成した。

この国家統一の過程にすでに自由民権運動の開始がなされているように,明治維新における権力の集中と構築が,同時にブルジョア民主主義を内包した自由民権運動と併存して進行するという二重構造をもっているところに,19世紀後半の世界史の潮流のなかにおけるアジアの後発国としての日本の明治維新ないし近代天皇制創出の特質がある,といえる。

明治維新観の変遷

ここにいう明治維新観とは,もとより維新研究史上での明治維新のとらえ方も含まれるが,もっと広く明治,大正,昭和の各時代の人びとが明治維新に抱いたイメージ的なものを指す。

維新政府は〈王政復古〉論によって,天皇を維新の中心に位置づけようとしたが,戊辰戦争さなかの1868年8月に出された《復古論》(小洲処士)は,基本的には薩長側の立場をとってはいるものの,今度の変革は〈草莽(そうもう)〉,すなわち〈下人民〉から起こったもので,〈万民ノ心〉が変わらない限り〈武家ノ政道〉にもどることはない,といいきっている。〈王政復古〉論がいわば〈上から〉の見方とすれば,この〈草莽復古〉論は〈下から〉の維新論のはしりといえよう。明治政府の〈文明開化〉政策のもとで,明六社を中心とする開明的な知識人(ほとんどが官僚)によって,維新の開明性,進歩性の色あげがなされるが,自由民権運動が起こるや,政府の専制的性格はあらわになった。これに対し,明治10年代の民権派の人びとは,先の〈下から〉の維新論をいちだんと発展させ,明治維新は自由への第一歩であり,その〈維新の精神〉をひきついだ自由民権運動こそが〈第二の維新〉である,と主張した。民権運動が目標とした国会開設の原点は五ヵ条の誓文に代表される〈維新の精神〉に求められ,明治藩閥政府はそれを忘却したと攻撃されたのである。これは明治20年代前半の民友社の平民主義の主張にもうけつがれ,徳富蘇峰,人見一太郎,竹越与三郎(三叉(さんさ))らの主張に代表された。彼らは〈維新の精神〉こそが原点であって,今の政府は〈維新大革命の血脈に背くもの〉で,決して正統なあとつぎではない,と批判した。そして,これは明治憲法体制下の初期議会における民党の政府攻撃と対応していたのである。

しかし,1894-95年の日清戦争とその勝利は,こうした事態を一変させた。明治維新-自由民権運動の延長線上に日清戦争がおかれ,日清戦争こそが明治維新の〈果実〉だ,とされたのである。日清戦争の勝利とその戦後経営は,明治政府の明治維新に対する正統性をイデオロギーとして民衆にまで浸透させることに成功した。〈上から〉の維新観が〈下から〉のそれを圧倒した,といってよい。圧倒された〈下から〉の維新観は,別の観点,つまり労働者階級の成長にともなう社会主義的な立場からの登場をまたなければならなかった。勝利を占めた〈上から〉の維新観は,明治30年代の佐幕派の維新論にももはや揺らぐことなく,むしろそれを許容する余裕すらもっていた。旧幕臣による江戸時代の再評価や幕府の衰亡を明治維新史の中軸においた幕府中心の維新史のとらえ方,あるいは東北諸藩を主に描かれた維新史の登場にも,すでに天皇制と固く結びついた〈上から〉の維新観はびくともしなかったのである。そして,日露戦争(1904-05)を経て天皇制が帝国主義的色彩を強めるのに呼応して,明治維新には,一方では日本の伝統的な民族的特質が強調され,神格化された天皇が中心軸におかれ,他方では開国以来欧米の文化を摂取した日本の〈文明的存在〉が主張されるとともに,官撰の明治維新史を編纂するために,1911年には文部省によって維新史料編纂会が設置された(1937年より《維新史料綱要》全10巻,39年より《維新史》全6巻を刊行)。この年は同時に大逆事件で幸徳秋水らが死刑に処せられた年であったのである。〈下から〉の維新観が再び時代思潮の表面に浮かびあがるのは,大正デモクラシー期のいわゆる〈大正維新〉の唱道によってであった。個人主義的な論調のうえにこの〈大正維新〉論は唱えられ,第1次・第2次護憲運動をとおして明治維新は大正デモクラシーの潮流に重ね合わされたのである。

恐慌と大陸出兵によって幕が開けられた昭和初期の維新観は,三つの部分に分かれていた。第1は,大衆小説や古老の体験談,回顧談を含む〈維新もの〉ブームにみられるものであり,第2は,日本資本主義論争に代表されるマルクス主義的維新観である。この日本資本主義論争をとおして,明治維新は初めて科学的な分析のメスを入れられる基礎をもつにいたった。第3は,この第2の維新観と対極の位置にあった〈昭和維新〉観である。軍国主義化,ファシズム化の進むなかで,青年将校や右翼がこれを担い,彼らは維新の原理を絶対化された天皇のなかにみ,君臣の本義を明らかにするところに明治維新の本質があるとした。さらにこの〈昭和維新〉論は,〈アジアの維新〉とも重ね合わされ,〈大東亜共栄圏〉思想と二重写しにされたのである。1945年8月15日の日本の敗戦は,この〈昭和維新〉論がいかにあだ花であったかを人びとに知らしめた。そして,戦後には前記の科学的維新観のうえに立った明治維新論がいっせいに花を咲かせた。だから,戦後の維新観は,大衆小説といえどもこの科学的維新観の洗礼なくしては成り立たないし,そこでは維新の勝者のみならず敗者も描かれ,民衆の力や民衆のあり方が問われ,民衆にとって明治維新とは何であったのかが課題とされるにいたった。そして,明治維新は世界史の流れのなかで検討されはじめたのである。

このように,維新変革のさなかからあった〈上から〉と〈下から〉の維新観は,明治,大正,昭和の各時代の時代思潮のなかでの長い相克を経て,〈下から〉の維新観の視座をようやく確立しえた,といえる。と同時に,この維新観の変遷は,それぞれの時代の維新観がすぐれて各時代の現代論であったことを物語っている。明治維新をどうみるかは,とりもなおさず明治,大正,昭和の時代をどうみ,どう生きるかという人びとの“生きざま”にかかわっていたのである。

執筆者:田中 彰

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「明治維新」の意味・わかりやすい解説

明治維新

めいじいしん

幕藩制を廃し、中央集権統一国家と資本主義化との出発点を築いた政治的・社会的変革。「明治維新」という歴史学の概念ができる起源は、当時の人が用いた「御一新(ごいっしん)」ということばにある。お上の命令によって世の中が新しくなるという意味である。

[遠山茂樹]

日本資本主義論争

明治維新の科学的研究が進む契機となったのは、1920年代末から1930年代前半にかけて、コミンテルン(共産主義インターナショナル)が出した日本の革命戦略方針(二七年テーゼおよび三二年テーゼ)の理解をめぐって、マルクス主義学者の間に行われた論争であった。これは日本資本主義論争といわれ、論争点の一つが、明治維新の歴史的性格についてであった。山田盛太郎(もりたろう)、平野義太郎(よしたろう)、服部之総(はっとりしそう)、羽仁(はに)五郎ら(講座派とよばれた)は、明治維新はブルジョア革命ではなく、その結果として樹立された天皇制権力は、独占資本主義の段階でも、絶対主義である本質を変えてはいないと主張し、その論証を『日本資本主義発達史講座』で行った。これに対し大内兵衛(ひょうえ)、向坂逸郎(さきさかいつろう)、土屋喬雄(たかお)ら(労農派とよばれた)は、明治維新は不徹底であるとはいえ、ブルジョア革命であり、天皇制権力はなし崩しにブルジョア権力に移行したと論じた。戦後の学界でも、この論争点は受け継がれ深められているが、研究の焦点は戦前と異なっている。絶対主義の形成といっても、西ヨーロッパのような15、16世紀の古典的なそれではなく、産業資本主義段階末期の世界資本主義に強く規制された19世紀なかばのそれが、明治維新の問題である。したがって、絶対主義=封建国家か、しからずんばブルジョア権力=資本主義国家かといった形式的な問題のたて方では解明できないと考えられ、両者の構造的関連が実証的に追究されている。

歴史学の画期としての明治維新が、いつからいつまでの政治過程をさすかは、明治維新の本質をどう意義づけるかとかかわり、次の諸説がある。

〔1〕始期について

(イ)天保(てんぽう)期(1830~1843)、とくに大塩平八郎(へいはちろう)の乱(1837)、あるいは幕府の天保の改革の失敗(1843)に置く考え。この考えは、明治維新を実現させた国内的条件、すなわち階級闘争の激化、幕府の施政の決定的な失敗、幕府に反抗する政治運動の出現を重視するという立場に基づいている。

(ロ)ペリー来航(1853)または安政(あんせい)通商条約の締結(1858)に置く考え。明治維新を生起させた原因のうちで、国際的条件を重視する見解、また日本が資本主義の世界市場の一環に組み込まれたという世界史的観点にたっての見解である。

〔2〕終期について

(イ)西南戦争(1877)に置く考え。封建復帰を目ざす士族の反政府運動がこれをもって終わり、これ以降は、統一国家建設と資本主義化の路線をめぐる明治政府と自由民権運動との対抗が政治史の基本をなす新しい段階だとみる考え方である。

(ロ)自由民権運動の激化形態であり貧農が主体である秩父(ちちぶ)事件(1884)に置く考え方。封建社会の基本的階級対立である封建領主対封建小農民の関係が、資本主義社会の基本的階級対立である寄生地主・資本家対小作人・賃労働者の関係へ転換する出発点をこの事件は示すとする見解に基づく考えである。

(ハ)大日本帝国憲法の発布(1889)に置く考え方。天皇制国家が機構のうえで整備、確立されたのは憲法発布によってであり、同時にこの時期、経済のうえでは原始的蓄積が進み、寄生地主制と産業資本主義の成立の土台がほぼできあがったことを重視する見解である。今日学界では、終期について(イ)と(ハ)の考え方が有力であるが、終期をどう考えるかによって、明治維新の性格のとらえ方は違ってくる。

[遠山茂樹]

幕府の倒壊

すでに天保年間には、幕藩制の解体傾向は顕著に現れた。農民は封建領主の年貢の生産だけに専心する存在ではなくなり、商品生産者、商品販売者の性格を増し、各地に農村工業、それも問屋制家内工業あるいはマニュファクチュア(工場制手工業)が生まれ、ブルジョア的地主、小ブルジョア的富農、半プロレタリア的貧農という新しい階層が農民身分のなかから形成され始めた。年貢の輸送・販売を中心に三都(江戸、大坂、京都)や各藩の城下町の特権的大商人が独占的に支配していた従来の商業機構は、農民の商品生産に依存する新興中小商人の勢力の台頭によって崩されつつあった。幕府・諸藩とも財政窮迫に悩み、その打開策としてとった貨幣経済の農村侵入の阻止、年貢の増徴、専売制の拡大が、農民・商人の反抗を招いて失敗に帰したのも、この時期である。百姓一揆(いっき)は激発し、しかも領主に対する反抗だけでなく、村役人・地主に対する闘争も頻発し、村落秩序の根底から封建支配を揺るがした。加うるに都市では、物価騰貴に悩む下層民の蜂起(ほうき)である「打毀(うちこわし)」が起こり、一時封建支配が麻痺(まひ)するという情況も現れた。

こうした封建制崩壊の諸条件を政治抗争にまで結集せしめたのは、1853年(嘉永6)のペリー来航を契機とする対外問題の切迫であった。欧米列強が武力の威嚇をもってわが国に強要したものは、鎖国制度を撤廃し、資本主義の世界市場の一環に組み込むことであった。しかも彼らの圧力のもとで結んだ安政通商条約は、欧米諸国と清朝(しんちょう)中国との間の条約を雛型(ひながた)とする不平等条約であり、開国に反対する封建支配者との間に武力衝突も起こった。幕末に日本は欧米強国により植民地化される危険をもったといえる。

この植民地化の危機の進行を押さえることのできた第一の条件は、封建支配者が鎖国復帰と攘夷(じょうい)の実行の不可能を比較的早く悟ったことである。すなわち、通商条約締結をめぐって、幕府と雄藩、上層藩士と下層藩士の対立が激化し、攘夷を旗印とする幕閣批判の政治勢力が力をもったが、貿易は比較的順調に伸び、国内経済は当初若干の混乱はあったものの、商品経済発展の力をいっそう強める結果となり、大勢としては、農民・商人が武士の攘夷運動を支持することとならなかった。そのうえ幕府・諸藩の財政窮乏のため軍備充実は進まず、また1863年(文久3)の薩英(さつえい)戦争、翌年の四国連合艦隊下関(しものせき)砲撃事件という対外戦争の経験から、武士は彼我の武力の差を痛感するに至った。かくて幕府側にせよ、反幕派諸藩にせよ、指導者は、列国との接触を深め貿易に参加することによって、強兵と富国を実現しようとした。

植民地化の危機が深まらなかった第二の条件は、列強側の事情にあった。在日外交団の指導的位置にあったイギリスは、アヘン戦争後の中国民衆の反英闘争、太平天国の乱、インドのセポイ(傭兵(ようへい))の乱の鎮圧に東アジアでの武力を割かざるをえず、日本に対する武力行使には慎重であった。しかもイギリス対ロシア、イギリス対フランスの列強間の対立の増大のため、一国が独占的に日本に利権を設定することは困難であった。列強、とくにイギリスは、貿易発展の障害となっている封建制度の廃止を望んでいたが、民衆の力による革命、あるいは列国の直接干渉による実現は、むしろ市場の混乱をもたらすことになるとしてこれを避け、封建支配者内部の開明派を育成し、彼らの手で「上からの漸進的改革」を行わせることが望ましいと考えるようになった。

1866年(慶応2)、米価をはじめ物価の暴騰、貢租の加重に悩む民衆は、江戸・大坂とその周辺地帯を中心に各地で一揆・打毀に立ち上がり、民衆の反封建闘争は江戸時代を通じ最大の高揚を示した。時あたかも幕府の第2回長州征伐の真っ最中であった。幕府が諸藩の大軍を動員しながら、当初の戦闘の敗北にくじけて早々に休戦を令したのは、財政窮迫に苦しむ諸藩が戦争の負担を嫌い、また内乱が下民の蜂起と外国の干渉を招くのを恐れたからであった。こうして薩摩藩ら雄藩を中心に、従来の幕閣専制を改めて、天皇の下での諸藩連合政権という形態によって、封建権力の統一と強化を図る工作が進行し、将軍徳川慶喜(よしのぶ)の政権返上に続いて、1867年12月9日に王政復古の宮中クーデターが行われ、幕府は廃止され、天皇政権が樹立されたのである。

[遠山茂樹]

統一国家の樹立と諸改革

王政復古の直後、薩摩藩・長州藩の挑発によって引き起こされた戊辰(ぼしん)戦争は、佐幕派勢力に打撃を与えただけでなく、天皇政府方を含めた藩全体の支配体制の解体を促進した。西ヨーロッパの絶対主義王権は、大規模かつ長期の内乱を通じて、強大な領主が他の領主を圧服して封建権力の統一を実現し、中央集権国家をつくりあげたものであるが、天皇は、古代以来の権威をもつとはいえ、実質の権力はなく、倒幕派雄藩によって「玉(ぎょく)」として新しく担ぎ出されたものであったから、改めて諸藩の藩主・藩士層や豪商・豪農層の支持を取り付けるために、幕藩制に対する革新的な姿勢をとった。江戸城総攻撃開始を目前に出された五か条の誓文はその表れであった。1869年(明治2)正月、薩・長・土・肥4藩主が王土王民思想を強調し、土地と人民を形式上天皇に返すという建白をすると、他の藩主もこれに倣い、版籍奉還(はんせきほうかん)が実現した。ついで1871年7月、詔勅の発布という形で廃藩置県を行い、さらに引き続いて華族(藩主と公卿(くぎょう))と士族の封禄の整理を重ねたすえ、1876年の金禄公債の支給によって、封禄制度を全廃した。藩制度と封禄制度の廃止―封建支配者の特権の主要なものの解消―が、戊辰戦争と、1874~1877年の西南一部地域の士族反乱という、封建支配者間の比較的小規模の内乱を経ただけで、しかも民衆の革命的蜂起なしに実現をみたのは、ヨーロッパの歴史と比較して顕著な特色であった。すでに藩体制は、財政的にも軍事的にも破産情況にあり、それを救済できる中央権力の確立が全封建支配者の要望であった。そして領主制の解体にあたっては、藩の借金の大部分は政府に肩代りされ、華士族には金禄公債支給によって多額の補償費が支払われ、その結果は、民衆に重い租税負担を負わせることとなった。公債の利子で自活できる層は、華族と旧上層藩士に限られていたが、中下層士族には、官吏・軍人・教員に転身する機会が独占的に開かれており、農工商に従事する者への士族授産には、政府から特権的保護が与えられていた。もとより彼らのなかには没落し、不平を抱く者も多かったが、統一国家の建設、中央政府の強化、欧米文化の摂取による強兵富国の実現という政府の方針に反対することはできなかった。幕末以来の欧米列強の圧力と民族独立の危機とを痛感していたからである。

廃藩置県後、政府は文明開化の改革政策を積極的に展開し、国民各層の多数を政府支持に引き付けようとした。1872年、学制を発布し、身分にかかわらずすべての国民の義務教育制を定め、翌年には、国民皆兵を看板とする徴兵令を出して、武士軍隊を廃止し、さらに地租改正条例を定めて、農民に土地所有権を認め、これまでの現物年貢を金納地租に改めた。これらの大改革の性格をどのように評価するかは、明治維新がブルジョア革命であるかどうかの理解と深くかかわることである。評価のうえでの問題点の第一は、これらの改革が、天皇の絶対的権威を国民に浸透させる施策および政府の中枢を占める藩閥勢力が内部対立を重ねながらしだいに統一強化してゆく過程と相表裏していることである。第二は、諸改革は、欧米資本主義国家の制度を模範として制定され、法令の内容、制度のたてまえはブルジョア的性格のものであったが、それと実際の立案意図、実施においてもつ現実の機能の歴史的性格とは、いちおう区別して考える必要があることである。すなわち、小学校の設立・維持の費用がもっぱら地域住民の負担と授業料によってまかなわれたため、権力の厳しい強制にかかわらず、国民皆学の実はあがらなかった。四民平等をたてまえとする徴兵令も、実際には広範な免役規定をもち、兵役を負担するのは貧しい民衆の二、三男に限られていた。また地租改正は、現実には法令の規定するとおりの地価の算定方法がとられず、従来の年貢総額を確保するという前提にたっての権力の強制による押し付けの決定であった。したがって、改革はいずれも民衆の激しい反対を受けた。これら改革の法令がたてまえとするブルジョア的内容が現実に成果として現れるのは、すなわち、小学校就学率が学齢児童の50%を超え、徴兵制の免役規定が廃止されて国民皆兵の実をもち、地租改正の結果が寄生地主制と資本主義経済に安定的に結び付くのは、1890~1900年代であった。この時期は、自由民権運動の発展とその挫折(ざせつ)を経過して、1889年大日本帝国憲法が発布され、藩閥専制が改められ立憲制が導入された反面、統帥権(軍隊の指揮権)をはじめとする天皇の絶大な大権が規定され、天皇を頭とする官僚機構が整備され、軍国主義が強化された。そして1894~1895年の日清(にっしん)戦争に勝利することで、植民地台湾を領有するという日本帝国主義が樹立する時期であった。

終期を1877年とするか1889年とするか、いずれの見解をとるにせよ、明治維新とは、封建制から資本制への移行過程における政治的・社会的変革であり、その結果は、強力な天皇制官僚支配の確立と、軍国主義および寄生地主制と深く結び付いた日本資本主義の形成とをもたらしたということができよう。

[遠山茂樹]

『原口清著『日本近代国家の形成』(1966・岩波書店)』▽『芝原拓自著『日本の歴史23 開国』(1975・小学館)』▽『遠山茂樹著『明治維新と現代』(岩波新書)』

百科事典マイペディア 「明治維新」の意味・わかりやすい解説

明治維新【めいじいしん】

→関連項目鹿児島藩|豪商|高知藩|佐賀藩|昭和維新|女工|天皇|天皇制|銅座|遠山茂樹|日本

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「明治維新」の意味・わかりやすい解説

明治維新

めいじいしん

維新指導者が天皇の名のもとに進めた革命的な変化は,1870年代半ばに反対論の高まりに直面した。新政府を相手にした各地の反乱には不平士族が参加しており,その最大のものはかつての維新の英雄,西郷隆盛が率いた反乱 (西南戦争 ) であった。これらの武装蜂起は大きな困難を伴いつつも,新たに創設された軍隊の手で鎮圧された。新政権に不信をいだき,その農業政策に不満をもつ貧農たちも反乱に参加,こうした運動は 1880年代に頂点を迎える。同じ時期,自由な西洋思想の導入によって勢いづいた自由民権運動は,立憲政府の創設と国会を通じたより広範な政治参加を要求した。こうした圧力に対応して,1881年,政府は 1890年までに憲法を起草することを公約した。 1885年に内閣制度が整い,1886年には憲法起草作業が開始された。最終的に 1889年,天皇から国民に下しおかれる形で憲法が公式に発布された。これをもとに,二院制の議会が設けられ,参政権に制限はあったものの,選挙によって議員が選ばれた。翌 1890年,第1回帝国議会が開かれた。

明治時代には政治的変化と並行して,経済的,社会的変化も進行した。経済は依然として農業に依存していたが,工業化が政府の第一目標であり,政府は戦略的産業や交通,通信分野の発展を指導した。日本初の鉄道は明治5 (1872) 年に建設され,1890年までに線路の総延長は 2250kmに達した。すべての主要都市が 1880年までに電信で結ばれた。民間企業も政府の財政支援によって奨励を受けるとともに,これを支援するため 1882年にはヨーロッパの銀行制度を模した金融機関も創設された。こうした近代化への努力には西洋の科学技術が必要であり,「文明開化」の旗印のもと,西洋文化は知的流行から衣服や建築にいたるまで,盛んにもてはやされた。しかし,無分別な西洋化は 1880年代にいくぶん抑制され,伝統的な日本的価値観を新たに称揚する動きが現れた。たとえば,近代的教育制度を発展させる場合,西洋の理論と実践の影響を受けながらも,武士の忠誠心や社会的調和といった伝統的価値観が強調された。同じ傾向は芸術や文化にもみられ,当初は西洋スタイルが模倣されたが,その後西洋的趣味と日本的趣味のより選択的な混交が実現された。

20世紀の初めまでに,明治維新のさまざまな目標はおおむね達成され,日本は近代工業国になる道を着実に歩んでいた。治外法権を通じて外国列強に司法面と経済面の特権を許していた不平等条約は 1894年に改定され,さらに 1902年の日英同盟締結と,二つの戦争の勝利 (1895年の日清戦争と 1905年の日露戦争 ) により,日本は西側世界から敬意をもって見られるようになり,史上初めて国際舞台に主要な世界的勢力として台頭した。 1912年の明治天皇の崩御は,こうした時代の終わりを画するものであった。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「明治維新」の解説

明治維新

めいじいしん

19世紀の半ば,幕藩体制を打破し,西洋国際体系へ参加して近代国民国家を形成する契機となった政治社会の大変革。「維新」という文字は幕末に使われた「一新」という語を「詩経」中の雅語でおき換えたもの。期間については,起点を天保年間(1830~40年代),ペリー来航と開国(1853・54),終点を廃藩置県(1871),西南戦争の終結(1877),立憲政治の実現(明治憲法の制定と帝国議会の開設,1889・90)などにおく諸見解がある。明治維新の性格規定については,(1)絶対主義の形成,(2)ブルジョア革命,(3)民族(国民)革命などの諸説がある。とくに(3)は,欧米先進列強により加えられた外圧(西欧の衝撃)への反応という側面を強調した見方である。維新によって生じた構造的変化は,第1に中華帝国秩序の縁辺に孤立していた日本が西洋国際体系に参加し,開放体制に移行したこと,第2にそれまでの多元的な政体が王政復古と廃藩置県を通じて一元化され,さらに国民の公議参加への道が開かれたこと,第3に身分制が大幅に解体され,経済・社会の自由化が行われたこと,第4に古代以来の中華文明にかわって西洋文明が社会のモデルになったことなどであった。変革の規模はこのように19世紀の世界の諸革命のなかで最大の部類に属したが,それにともなう人命の犠牲は推定3万人程度と比較的少なかった。維新における対立・抗争が身分間の闘争とならなかったこと,強い対外危機意識が対立・抗争を抑制する機能をはたしたことなどが要因と考えられる。また旧体制解体の過程で威力をふるった「復古」象徴は,廃藩置県による王政復古の完成後は「開化」象徴にその位置を譲り,欧化にともなう文化的摩擦も最小限にとどまった。明治維新は西洋によるグローバルな国際社会の形成運動に対する,伝統と新来の西洋文明をともに動員した非西洋の組織的応答の一つの成功例といえよう。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「明治維新」の解説

明治維新

めいじいしん

明治維新の始期については,国内的条件を第一義として,1840年代の天保期をあてるものと,国際的条件を重視して,ペリー来航の時期をあてるものとがある。終期については,(1)'71年の廃藩置県から,'73年の地租改正に至る封建的領主制の崩壊,(2)'77年の西南戦争による封建的勢力の敗退,(3)'84年の秩父事件(資本主義的な階級的対立の出発点として),(4)'89年の大日本帝国憲法の成立から,翌年の帝国議会の開設に至る近代天皇制国家の成立まで,とする諸説があり,(1)(2)(4)が有力である。この変革は,農民や都市貧民の世直し一揆や外圧の危機の中で,下級武士(特に西南雄藩の)と豪農層が結びついて推進したものと考えられるが,これを絶対主義の成立とみるか,ブルジョア革命とみるかの論争がある。それは日本資本主義の構造や性格,第二次世界大戦までの日本近代史の意義を考える上でも大きな分岐点となっている。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

防府市歴史用語集 「明治維新」の解説

明治維新

世界大百科事典(旧版)内の明治維新の言及

【王政復古】より

…共和制,武家政治などによって支配の座を追われていた君主政体が,ふたたび旧体制を回復すること。通常,O.クロムウェルの共和政治崩壊後のイギリスにおけるスチュアート朝のチャールズ2世の即位,ナポレオン1世没落後のフランスにおけるブルボン朝のルイ18世の即位,および日本の明治維新,以上三つの歴史的事例をさすことが多い。英仏の場合,旧王政を支えていた貴族や僧侶らを中心とする〈王党派〉勢力の存在,また王朝が体現する伝統の権威の存続が,〈復古〉実現の条件となっていたが,旧王政(絶対主義王政,アンシャン・レジーム)を打倒した〈市民革命〉後の社会においては,ブルジョアジー等の新勢力の台頭,および合理主義的思考の発展に伴う伝統の権威の低下のゆえに,文字どおりの旧体制の〈復古〉は困難となる。…

※「明治維新」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...