精選版 日本国語大辞典 「当世具足」の意味・読み・例文・類語

とうせい‐ぐそくタウセイ‥【当世具足】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「当世具足」の意味・わかりやすい解説

当世具足

とうせいぐそく

近世に用いられた日本甲冑(かっちゅう)の一様式。武家時代の甲冑が、その沿革史上発達の最終段階に到達した重武装の甲冑と位置づけられる。室町末期、戦乱の激化、拡大に伴う城郭の発達、槍(やり)や長刀(なぎなた)などの打物(うちもの)戦の流行、鉄砲の伝来と普及などにより、中世の甲冑は急速に衰退し、新形式の甲冑が考案された。近世初頭の成立と考えられるが、当時これを「具足」と称した。基本的には、中世の胴丸(どうまる)の様式を踏襲するもので、その特色は、体をすきまなく覆い包んで防護する志向から、意図的に小具足を兜(かぶと)と胴と一体に、それに専用のものとしてつくり、胴の綿噛(わたがみ)には籠手(こて)を懸(か)け合わせる鞐(こはぜ)つきのワナ(乳(ち))が設けられる。袖(そで)は徒立(かちだち)の打物戦を反映して廃止あるいは縮小した。

具足とは、元来物の具(そな)わる意で、すでに中世に、兜、胴、袖の三(み)つ物(もの)に喉輪(のどわ)、籠手、佩楯(はいだて)、臑当(すねあて)などの小具足を添えて具足と称しているが、近世の具足は、今の世、すなわち当世に機能する小具足皆具(かいぐ)の甲冑の意をもって、当世の語を冠してよばれたものと考えられる。当世具足の成立にあたっては、おりから伝来した南蛮の文物、とくに鉄砲、南蛮具足(西洋甲冑)およびラシャ、ビロード、皮革、牙角(げかく)などが大きな影響を与えた。

当世具足の胴は、鉄や革の板札(いたざね)を革綴(かわとじ)あるいは鋲留(びょうどめ)した横矧(よこはぎ)胴、縦矧胴、鉄板の打出(うちだし)胴など堅固で足掻(あが)き(屈伸)のない立胴(たてどう)式が多く、小札(こざね)製は少なくなったが上手(じょうて)のものに行われ、また伊予札縫延革包(いよざねぬいのべかわづつみ)胴も好まれた。板物製は着脱の便から蝶番(ちょうつがい)を設けることが多い。左脇(わき)の蝶番によって胴が前後の2枚に分かれるものを二枚胴、四隅に設けた蝶番によって5枚に分かれるものを五枚胴と称する。横矧胴や小札製は立挙(たてあげ)前三段、後四段、長側(ながかわ)五段と、中世の胴丸より各一段多い。草摺(くさずり)は下散(げさん)ともよび七間五段下がりを普通とするが、初期のものには六間四段下がりが比較的多く、八間もあり、胴に威(おど)しつける揺糸(ゆるぎいと)は、具足の負担重量を軽減する着用法から長くなった。綿噛は鉄製となり、首や肩を保護するために立襟(たてえり)、小鰭(こひれ)、肩当(かたあて)の考案があり、これに舶来のラシャ、ビロードが利用された。前胴と後胴を懸け合わせる高紐(たかひも)は、綿噛の上を懸け通すのを特色とし、鞐には水牛の角が多く用いられた。胴の背面に合当理(がったり)と待受(まちうけ)を設け、これに受筒(うけづつ)を利用して指物(さしもの)を立てた。

当世具足の表面は、金錆地(かなさびじ)、革包み、漆塗りにしたものが多く、威毛(おどしげ)を用いたものも、黒糸・紺糸などじみな色調を主としたため、威色目(おどしいろめ)の美麗な中世甲冑に比較して色彩感が乏しくなり装飾性を低下したので、新たな加飾法がくふうされ、金銀箔(はく)押し、白檀磨(びゃくだんみが)き、蒔絵(まきえ)、象眼(ぞうがん)、文様の打ち出しなどをもって装飾されたものを生じた。

兜も一新されて、いわゆる当世兜となった。鉄板を打ち出して事物をかたどった桃形(ももなり)、椎形(しいなり)、法螺貝形(ほらがいなり)などの形兜(なりかぶと)のほか、実用的な日根野頭形(ひねのずなり)、越中(えっちゅう)頭形が賞用され、珍奇人目を驚かす斬新(ざんしん)な造形の長烏帽子(えぼし)、鯰尾(なまずお)、合子(ごうし)、富士山、一の谷などの張貫(はりぬき)を粗製の鉄鉢に張り懸けた張懸兜(はりかけかぶと)が流行し、筋(すじ)兜は金錆地の六十二間、星兜も小星の六十二間が好まれた。立物(たてもの)は、前立、頭立(ずだて)、脇立、後立の別を生じ、天文、信仰、吉祥、器物、動植物などに由来するさまざまのものが造形された。各藩では、春田(はるた)、明珍(みょうちん)をはじめ有名無名の具足師を召し抱え、その城下において製作させたので、具足師の流儀とともに藩独自の特色も示された。

島原の乱以降、戦争はやみ、政情のまったく安定した寛文(かんぶん)から元禄(げんろく)のころになると、泰平謳歌(おうか)の享楽的な世相が武具にも反映され、元来、実用を旨とした甲冑に威儀化の風がおこって加飾されることとなった。さらに、中世甲冑の様式になる復古調の甲冑の影響を受け、当世具足は様式を崩し、無用の装置や技巧と贅(ぜい)を尽くした装飾を施し、実用にはほど遠いものを生じることになった。

[山岸素夫]

改訂新版 世界大百科事典 「当世具足」の意味・わかりやすい解説

当世具足 (とうせいぐそく)

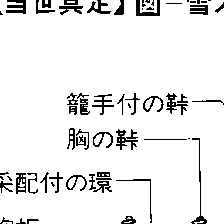

甲冑(かつちゆう)の一種。16世紀ころから弓矢に太刀(たち)中心の戦争が鑓(やり)合せにかわり,鉄砲の使用さえ加わったので,従来の具足(昔具足)の構造を改変して当世の具足というようになった。これが一般に普及して,具足といえば当世様式をさすのが常となった。15世紀から16世紀のはじめにかけて,もっぱら具足とよばれたのは胴丸(どうまる)である。当時の胴丸は胴に蝶番(ちようつがい)を入れたりして当世化しているが,なお中世のなごりをとどめて伸縮のよい畳み胴であった。しかしこれでは鑓だまりになり鋭い衝撃にはたえられないので,まず腹部に当たる衡胴(かぶきどう)の部分の足がきをとめた縦胴とし,革の肩上(わたがみ)(綿嚙)を鉄にかえた。さらに胸の鞐(こはぜ)をかける高紐を背の押付(おしつけ)から出して肩上にそってかけ通しとし,肩上の下に肩当ての小鰭(こひれ)を設け,背だめを入れた。指(さし)物(旗指物)をつける受筒(うけづつ)のためには〈がったり〉に待受(まちうけ)をしつけ,前には采配付(さいはいつけ)の環や鼻紙袋を設けた。草摺(くさずり)は歩行の便から7枚に分けて胴とは別にかけはずし式に作るのを特色とし,〈昔具足〉の域を脱して〈当世具足〉となった。

この種の具足は縦胴の仕立ての相違によって区別されるが,大別して,伊予札などによる縫延胴(ぬいのべどう)と鉄板矧合せ(はぎあわせ)の金胴(かなどう)に二分され,さらに若干これらを折衷した段替胴(だんがえどう)や肩脱胴(かたぬぎどう)がある。金胴は蝶番の位置によって,左脇1ヵ所の二枚胴と左右2ヵ所ずつの五枚胴の別があり,さらに鉄板も縦矧や横矧,または一枚鉄とし,釘着の鋲頭も大きくして座金(ざがね)を入れたり,鋲頭を出さずにからくり留めとしたりして,それぞれ実用を考慮して技巧をこらしている。このうち横矧の二枚胴を桶胴(おけどう)といい,縦矧または一枚鉄の五枚胴は関東から東北の武士に喜ばれて雪ノ下胴とか奥州胴といわれた。一枚鉄の二枚胴は,胴の中央に蒔絵をほどこしたり,装飾を打ち出したものが多く,加藤嘉明の所用として著名な天人胴は,正面の蒔絵の天人による名称である。なお金胴には,南蛮船の舶来した南蛮の甲冑をそのまま改造して使用した南蛮胴や,それに似せて作った鳩胸胴,仏胴(ほとけどう)などがある。当世具足の胴裏は縦胴を特色とするため,内張りとして革または織物の類でいちめんに包むのを原則とした。胴と草摺の間は揺ぎ(ゆるぎ)といい,従来よりはるかに長く威(おど)すのが例となった。

執筆者:鈴木 敬三

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「当世具足」の意味・わかりやすい解説

当世具足

とうせいぐそく

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「当世具足」の意味・わかりやすい解説

当世具足【とうせいぐそく】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の当世具足の言及

【甲冑】より

…しかし右脇引合せの胴は中世初頭から多く用いられており,当時の記録ではこれを腹巻と呼んでいる。その後,室町時代に当世具足が起こった頃に混乱し,胴丸と腹巻の呼称を取り違えて今日にいたったとする見方もある。 鎌倉幕府は全国に御家人を配備したが,これに従って西国武士の間でも鎧が多く用いられるようになった。…

【冑∥兜】より

…筋冑ははぎあわせの鋲頭(びようがしら)を立てずにからくり,地板の外縁をひねり返して筋を立てたもので,鉢の形はしだいに阿古陀(あこだ)形を表し,![]() も時代の進むにつれて笠形に開いた笠

も時代の進むにつれて笠形に開いた笠![]() とかわり,吹返しは小さくなっている。室町末期に現れた当世具足に付属する冑の中で,従来の星冑と筋冑の系統に属するものは筋と星の行がひじょうに繁くなり,60間余のものが現れた。そのほか板金をはぎあわせた頭成冑(ずなりかぶと)や張懸鉢(はりかけばち)あるいは打出鉢に属する,一の谷,烏帽子(えぼし),頭巾(ずきん),鯰尾(なまずお),兎耳(とみみ),握拳(にぎりこぶし),突盔(とつぱい),桃形(ももがた),椎実形(しいのみがた),置手拭(おきてぬぐい),鯱(しやち),栄螺(さざえ),唐冠(とうかんむり)など各種がある。…

とかわり,吹返しは小さくなっている。室町末期に現れた当世具足に付属する冑の中で,従来の星冑と筋冑の系統に属するものは筋と星の行がひじょうに繁くなり,60間余のものが現れた。そのほか板金をはぎあわせた頭成冑(ずなりかぶと)や張懸鉢(はりかけばち)あるいは打出鉢に属する,一の谷,烏帽子(えぼし),頭巾(ずきん),鯰尾(なまずお),兎耳(とみみ),握拳(にぎりこぶし),突盔(とつぱい),桃形(ももがた),椎実形(しいのみがた),置手拭(おきてぬぐい),鯱(しやち),栄螺(さざえ),唐冠(とうかんむり)など各種がある。…

※「当世具足」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...