日本大百科全書(ニッポニカ) 「電気計測」の意味・わかりやすい解説

電気計測

でんきけいそく

electrical measurement

電気の諸量(電圧、電流、抵抗など)を測定する技術の総称で、電気測定ともよばれる。これに用いられる道具が電気計測器あるいは測定器である。

電気計測の発展

科学の発展は測定の進歩と切り離して考えることはできない。科学理論は測定によって確認されるまで無条件で受け入れられることはない。測定は科学的方法と知識の本質的な部分として欠くことのできないものなのである。物理科学の発展のなかで、電気の法則の発見のほとんどは18世紀の後半から約100年の間に集中しており、電気諸量の検出および測定の方法の発明とその進歩とに密接に関連している。この期間、この研究に携わっていた人々の多くは物理学者であり、その名前は電気や他の物理量の単位として用いられている。今日使用されている電気計測器の多くは、感度の高い計測器や信頼ある電源などない不利な条件下にあった当時の研究者たちによって考え出されたものと本質的に同じであるといってよい。19世紀の後半には多くの計測器とその使用法が発明された。一例をあげれば、検流計、熱電対型と整流型計器、可動鉄片型計器、電流力計型計器などの原型が現れ、ブリッジ、電位差計および他の零位法による測定法が考え出されていた。20世紀に入るとこれらの計測器は改良され、市販されて広く普及していった。この発展は信頼できる電源が利用可能となったことと密接な関連があるが、それによって多くの人々が電気諸量の測定をすることができるようになり、電気に関する新しい応用も発達していった。このような開発・研究の結果を広め比較するために、電気計測における共通の基盤が世界的に必要となり、電気単位および標準を確立するための国際協力が行われるようになってきた。20世紀中葉に始まった真空管からトランジスタの発明に至る電子回路技術の発展と回路部品および材料の改良・進歩とが相まって、電気計測器は急速に発展し、アナログ量のデジタル計測法が登場するに至った。さらに半導体技術の発達により、集積回路が広く利用されるようになった結果、デジタル計測技術はますます進歩し、電気計測器は小型化あるいは精密化へ向かった。マイクロコンピュータと組み合わされて、電気諸量の自動計測も行われるようになった。一方、極低温技術の進歩と量子力学に基づく基礎物理定数の電気計測への適用、たとえばジョセフソン効果による電圧の高精度測定や量子化ホール抵抗による抵抗標準の決定などにより電気計測の高精度化が推進された。

[山崎修快・井上正博]

電圧の測定

直流電圧の標準は、1900年代前半からほぼ一定の直流電圧を発生する標準電池が国際的に用いられてきたが、1900年代後半になり発見されたジョセフソン効果、すなわちジョセフソン素子の出力電圧がそれに照射されたマイクロ波周波数に比例する(その比例定数は二つの基礎物理定数、プランク定数と電荷素量の2倍との比である)ことを利用したジョセフソン電圧標準が実用化され、90年1月1日より世界的に直流電圧標準はこのジョセフソン電圧標準に基づいて維持供給されることになった。また、実用標準としては、温度係数が大きく、振動衝撃に弱いなど取り扱いがむずかしい標準電池に比べ、非常に取り扱いやすいツェナーダイオードを利用した電子式の電圧標準器が1980年代から広まり始め、用いられている。

直流電圧の精密測定は、この電子式電圧標準器を基準とし、一定電流が流れているあらかじめ目盛りづけされた抵抗における電圧降下と未知電圧を比較する機能をもっている電位差計、あるいはさらに安定に精密な測定が可能な電流比較型の電位差計を用いた零位法によるのがもっとも基本的である。この方法は、標準電池の起電力(約1ボルト)付近の電圧以下しか測定できないが、それ以上の直流電圧を測定するためには、さらに抵抗を直列接続し、その比を利用した抵抗分圧器を併用して行っている。

直流電圧計にはアナログ型(指針型)とデジタル型とがあり、前者は2.5級から0.2級まで5階級に分かれている。アナログ電圧計は一般に可動コイル型であって、その指針を駆動するため若干の電流が流れる。そのためトランジスタや演算増幅器を用いた電子回路によって電圧計に流れる電流をきわめて小さくし、電圧表示に指針型計器を用いた電子電圧計も用いられている。この電圧計はミリボルト以下の微小な電圧を測定するのに有用である。

アナログ‐デジタル変換技術の向上に伴って登場したデジタル電圧計は、配電盤用の低精度のものから、マイクロボルトの分解能力をもつきわめて高精度のものまで広く利用されている。デジタル電圧計は未知電圧を数字で直読できる便利さに加えて、そのデジタル出力信号とコンピュータの利用により、単なる電圧の測定のみならず、計測の自動化、あるいはインテリジェント化にも用いられている。

交流電圧の標準は、直流電圧を基準にして、熱電対により交流と直流を比較することで決定されている。

交流電圧の測定は、一般に交流電圧計を用いて行うが、熱電対あるいは熱型半導体を用いた電圧交直比較器を用いることにより、高精度な測定が可能となる。また、アナログ電圧計には電流力計型、可動鉄片型、誘導型などがあるが、一般的には可動鉄片型が用いられている。高電圧測定用として二つの電極間の反発あるいは吸引力を利用した交直流両用の静電型電圧計なども用いられている。また電子回路や増幅器を用いた電子電圧計が直流電圧の場合と同様に交流微小電圧の測定に利用されている。

交流デジタル電圧計は、交流入力を電子回路などによって直流電圧に変換して、直流デジタル計器に印加する方式をとっているのが一般的であるが、これには平均値指示型と実効値指示型とがある。交流入力を真空熱電対などによって直流に変換してから、基準直流電圧と突き合わせることによって、交流電圧を精密に測定しようとする交流差動電圧計といわれているもの、また、熱電型半導体を使用し、真空熱電対と同様に交流入力を直流に変換してからデジタル電圧計により交流電圧の測定を行う交流電圧測定器もある。

交流電位差計は、原理的には直流電位差計と同じで、未知電圧と標準電圧を比較測定するものであるが、後者に比べて精度ははるかに劣るため、精密測定用としてではなく、測定回路から消費電力をとらずに測定できるという利点を生かして利用されている。

交流高電圧を測定するには、一般に計器用変圧器によって普通の電圧に変えて測定し、その結果に変圧比を乗じて求める方法が用いられている。

[山崎修快・井上正博]

電流の測定

電流の単位アンペアは、国際単位系(SI単位)のなかで、長さ(メートル)、質量(キログラム)、時間(秒)などとともに七つの基本単位の一つである。しかし、その定義は「真空中に1メートルの間隔で平行に置かれた無限に小さい円形断面積を有する無限に長い2本の直線状導体のそれぞれを流れ、これらの導体の長さ1メートルごとに2×10-7(1000万分の2)ニュートンの力を及ぼし合う一定の電流」(日本規格協会刊『国際単位系(SI)日本語版』)であって、具体的に実現することは不可能に近い。そこで、電流天秤(てんびん)(これは、大きさが正確にわかっている固定コイルと可動コイルに電流を流し、それらの間に働く力と既知の質量に働く重力とを平衡させることによって、その大きさを求めるものである)による電流の絶対測定が行われたが、100万分の1(1ppm)程度の精度を得ることはたいへん困難であった。また、陽子の磁気モーメントと角運動量の比で磁気回転比γpを測定すれば電流単位の間接的決定が可能になることから、その精密測定の研究が進められ、電流単位の精度は電流天秤によるより著しく改善されている。しかし、実際の電流の精密測定はこのような方法によらず、もっと簡便に、未知電流を標準抵抗器あるいは分流器に流し、その両端の電圧降下を電位差計あるいはデジタル電圧計などによって測定し、オームの法則に基づいて計算によって求めている。また一般的な測定には、可動コイル型電流計が用いられている。交流電流の場合は、交流用分流器と交流差動電圧計を利用する方法や、簡単には電流力計型、可動鉄片型などの指示計器あるいは交流用のデジタル電流計が用いられている。

デジタル電流計は原理的にはデジタル電圧計の入力部に電流‐電圧変換回路が付属され、電流で読み取るようになっているものである。

[山崎修快・井上正博]

電力の測定

電力の定義は、直流の場合は負荷の電圧とそれを流れる電流の積であるが、交流の場合はそれぞれの瞬時値が絶えず変化するため、一周期の平均電力となっている。

直流電力の測定は、負荷の電圧と電流を測定し、乗算するか、負荷電圧の2乗を負荷抵抗で除算するか、あるいは負荷電流の2乗に負荷抵抗を乗じて求めることができるが、電流力計型のような乗算機能をもつ計器によって行うのが一般的である。

交流電力を測定するための乗算機能をもつ計器としては、電流力計型のほかに誘導型のものがあるが、前者は精密測定用、後者は一般用である。

電力測定用の乗算機能をもつ電子回路としては、(1)和差2乗差方式(二つの信号の和と差をそれぞれ2乗し、それらの差が二つの信号の積に比例)、(2)対数乗算方式(二つの信号の対数の和が二つの信号の積の対数に等しい)、(3)時分割変調方式(一つの信号の瞬時値を時間幅に変換し、それによって他の信号を変調することによって二つの信号の積を得る)、(4)デジタル乗算方式(二つの信号の瞬時値をデジタル変換し、コンピュータで乗算処理する)などがおもなものであるが、(3)および(4)の方法が電力の精密測定法としてもっともよく用いられ、デジタル電力計にも応用されている。

その他の電力測定法として著名なものに、三つの電圧計を三角形に接続して行う「三電圧計法」、また三つの電流計をT字形に接続する「三電流計法」などがあるが、これらは、二つのベクトルおよびそれらの和のベクトルの絶対値を測って二つのベクトルのスカラー積を求めることができるという原理に基づいている。

電力測定に関連して、無効電力(電圧と電流それぞれの実効値およびそれらの位相差の正弦との積)、力率(電力の2乗と無効電力の2乗の和の平方根で電力を除した値)、皮相電力(電圧および電流の実効値の積)などの測定も重要であり、そのための測定器が開発されている。

[山崎修快・井上正博]

抵抗の測定

直流抵抗の標準は、1960年代に実用化されたランパードの定理に基づくクロスキャパシタといわれる計算可能なコンデンサーを標準とし、直角相ブリッジによって実現された値が用いられてきたが、1980年に発見された量子ホール効果に基づいた量子ホール抵抗標準、すなわち極低温、強磁場下で電流を流すと、そのホール抵抗値はプランクの定数と電荷素量の2乗の基礎定数比にのみ依存することを利用した量子化ホール抵抗が実用化され、1990年1月1日より世界的に直流抵抗の標準はこの量子ホール抵抗標準により維持供給されることになった。また、実用標準としてこの抵抗標準を現示し維持しているのは、1オームの安定な標準抵抗器である。ミリオームからメガオームに至る抵抗標準のスケールは、公称値の等しい10個の抵抗を並列接続した場合と直列接続した場合のそれぞれの合成抵抗の公称値からの偏差が相等しいという性質を利用した積み重ね抵抗器(ヘイモン・デバイスともいう)と電流比較型ブリッジあるいはケルビン(ダブル)ブリッジを用いてきわめて正確に組み立てられている。

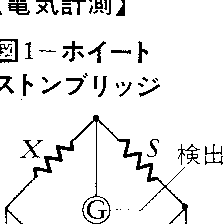

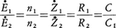

抵抗の精密測定は標準抵抗器との比較測定であって、低抵抗の場合一般に4端子抵抗として扱うのでケルビンブリッジあるいはさらに精密に測定する装置として電流比較型の抵抗測定用ブリッジが用いられる。中・高抵抗の場合は、2端子抵抗測定となり、ホイートストンブリッジを用いて行うのが普通である。またきわめて安定な電流源が得られる場合には、標準抵抗と未知抵抗を直列接続して、それらの電圧降下を精密電位差計あるいはデジタル電圧計によって測定・比較する方法もある(電位差計法あるいはポテンショメトリック法という)。

もっとも簡単な抵抗測定法は、未知抵抗に流れる電流とその電圧降下を、電流計および電圧計によって測定し、オームの法則に基づいて計算し求める方法である。この方法は、未知抵抗および標準抵抗よりもきわめて大きい入力抵抗をもつ電圧計(電子電圧計、デジタル電圧計)が用いられた場合、ポテンショメトリック法と類似の方式となり、帰還型増幅器を有する電子オーム計あるいはデジタル抵抗計として具現されている。

[山崎修快・井上正博]

インピーダンスの測定

静電容量の標準は計算可能なコンデンサーであるクロスキャパシタによって決定され、溶融水晶コンデンサーによって維持されてきたが、1990年以降、世界的に量子ホール抵抗標準から直角相ブリッジにより実現された値を用いるようになり、安定な標準コンデンサーにより維持されている。また、インダクタンスの標準はこのコンデンサーを基準とし、マクスウェルブリッジなどの交流ブリッジを用いて決定されている。

静電容量やインダクタンスの測定は一般に1キロヘルツで行われているが、場合によってはそれ以外の周波数、たとえば電源周波数、400ヘルツ、1592ヘルツあるいは自動測定装置などでは1メガヘルツでの測定も行われている。

インピーダンスの測定器には、(1)抵抗を比例辺とし、標準と比較する交流ブリッジ(精密測定から簡易な測定にまで利用されている)、(2)正確な比が自由に得られるため精密測定用に用いられている変成器ブリッジ、また測定操作が容易な自動測定装置(デジタル型)などがおもなものであるが、高電圧用にはシェーリングブリッジ、あるいは大容量コンデンサー用にカレントコンパレータ型ブリッジなども用いられている。

[山崎修快・井上正博]

電気標準のトレーサビリティ

トレーサビリティtraceabilityとは、JIS(ジス)(日本工業規格)の計測用語(2000年版)によれば「不確かさがすべて表記された切れ目のない比較の連鎖によって、決められた基準に結びつけられ得る測定結果又は標準の値の性質。基準は通常、国家標準又は国際標準である」と定義されている。「不確かさuncertainty」とは、従来から使用されてきた「誤差error」あるいは「精度accuracy」にかわり使われはじめている考え方である。JISの計測用語によると、「誤差」が「測定値から真の値を引いた値」、「精度」が「測定結果の正確さと精密さを含めた、測定量の真の値との一致の度合い」と説明されているのに対し、「不確かさ」は「合理的に測定量に結びつけられ得る値のばらつきを特徴づけるパラメータ。これは測定結果に付記される」とある。「計測器の不確かさが小さい」という場合、その計測器により測定された値がより真の値に近く、より正確であることを意味する。日本における電気の国家標準は、産業技術総合研究所計量標準総合センターにおいて、電圧(ボルト)、抵抗(オーム)および静電容量(ファラド)などに関して確立・維持が図られており、国際的にも協調がとられている。国家標準はきわめて小さい不確かさで確立されているが、限られた範囲の標準であるため、公的機関として日本電気計器検定所(JEMIC)がその範囲を拡張して電気標準を産業界に供給してきた。日本では、1993年(平成5)11月1日に施行された新計量法により、計量法計量標準供給制度(計量法校正事業者認定制度=JCSSともいい、計量器の校正または標準物質の値付けの事業を行うものに対して、ある特定の校正分野における業務遂行能力を認定する任意の制度)が制定され、世界で初めてトレーサビリティが法律に取り入れられた。この制度により、製品評価技術基盤機構(NITE)の理事長が認定した校正事業者が発行するJCSSの標章が付された校正証明書は、校正を受けた計量器または標準物質が国家標準にトレーサブルであることを証明するものとなる。トレーサブルであることとは、トレーサビリティが確保されることであり、計測器が標準器により校正され、その標準器がさらにより正確な標準器により校正されというように、次々と校正するために使用されたより正確な標準器をたどっていくと、国家標準あるいは国際標準にまでたどれることである。

企業においては、一般的に品質管理部門のなかの標準試験室が標準供給を行っている。したがって、どのような電気計測器でも、それがどこで、どのように校正されたかを、次々と上位の標準あるいは計測器をたどることによって、ついには国家標準にたどり着くことが可能であり、ひいては国際的にも所与の精度で正しいことが確認されることになる。そこで、正しい電気計測の第一歩は、使用している計測器の測定結果に対するトレーサビリティが確立されているか否かを認識することであるといえる。

[山崎修快・井上正博]

『電子情報通信学会編、菅野允著『電磁気計測』改訂版(1991・コロナ社)』▽『独立行政法人産業技術総合研究所計量標準総合センター編・刊『計量標準100周年記念誌』(2003)』

をとる。

をとる。 となり,抵抗の比は巻数の比,容量の比は巻数の逆比となる。抵抗,容量を可変とするか,巻数を可変として平衡をとる。小容量の測定に適し,3端子コンデンサーのガードに対する容量は図3の点線のように入り,その影響は除かれる。一方,シェリングブリッジは抵抗と容量からなるブリッジで高圧コンデンサーの測定に使用される。

となり,抵抗の比は巻数の比,容量の比は巻数の逆比となる。抵抗,容量を可変とするか,巻数を可変として平衡をとる。小容量の測定に適し,3端子コンデンサーのガードに対する容量は図3の点線のように入り,その影響は除かれる。一方,シェリングブリッジは抵抗と容量からなるブリッジで高圧コンデンサーの測定に使用される。