精選版 日本国語大辞典 「うに」の意味・読み・例文・類語

うに

- 〘 名詞 〙 泥炭(でいたん)。

- [初出の実例]「伊賀の城下にうにと云ものあり。わるくさき香なり。香ににほへうにほる岡の梅のはな〈芭蕉〉」(出典:俳諧・ありそ海(1695)春)

ウニ綱に属する棘皮(きよくひ)動物の総称。ウニ類はすべて海産で,潮間帯の石の下や岩のくぼみにすむものから,水深6000mの深海にまで生息の範囲を広げている。現在約900種が知られており,太平洋~インド洋海域がもっとも種類が多く,アフリカ,オーストラリア,日本,ハワイへと広がっている。

ウニ類は正形類と不正形類とに大別される。正形類はバフンウニやムラサキウニなどのように半球状の殻をもち,不正形類はブンブクチャガマやタコノマクラの殻のように心臓形や扁平な楕円形をしている。

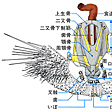

(1)外部形態 体は多くの石灰質の骨板が互いに密着して規則正しく配列した殻に包まれる。骨板には小孔が並んでいる板と孔のない板とがあり,同じ構造の2列が相接するので,殻全体は放射状に10列に並んでいるように見える。孔のある骨板の列を歩帯(管足帯),孔のない骨板の列を間(かん)歩帯(管足間帯)という。そして歩帯と間歩帯とは交互に配列している。骨板の上には乳頭状のいぼがあり,それにそれぞれ特有の長さや形をしたとげが連結し,その部分の筋肉によってどの方向へも動かすことができる。とげの形にはコシダカウニのように密生する短いとげや,パイプウニのように太いもの,ガンガゼのように長い針のようなものまでいろいろある。種類によっては一つの殻に大棘(だいきよく),中棘,小棘の3種のとげをもつものもある。

とげの間には叉棘(さきよく)という先端がくちばし状になった小さいとげがあり,体表に付着した異物を取り除くとか,小動物をとらえるとか防御に役だて,なかには毒腺の袋をもっているものもある。骨板の小孔からは管足が体外に突出する。管足は筋肉質の円筒状の管で,先端に吸盤があり,伸縮させて餌をとったり,移動に役だて,この動物群特有の運動器官である。

殻の下面中央部に5個の石灰質の歯からなる〈アリストテレスのちょうちん〉という口器がある。この口器はじょうぶで海底の有機物や海藻類,動物の死体などをかじって食べる。口器の周辺の皮膚にはえらがある。肛門は背面の中央部に開き,小骨片で取り囲まれる。肛門の周囲には5個の生殖板と5個の眼板とがあり,生殖板のうちの1個は大きく,たくさんの孔が開いていて,とくにこれを穿孔(せんこう)板と呼んでいる。各生殖板には1個の生殖孔が,各眼板には1個の眼点がある。穿孔板からは管を通じて海水が体内に入る。

不正形類では体が扁形か卵形で,カシパンやタコノマクラなどは管足が出る歩帯が5個の花紋状に並び,その中央に4個の生殖孔が開く。口は体の下面中央部にあり,肛門はそのやや後方か後端にある。心形類ではアリストテレスのちょうちんがないので,口の周囲にある触手で砂泥を消化管の中に取り入れ,その中の有機物を栄養にする。

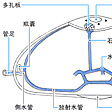

(2)内部形態 消化器官は口器から細長い食道になり,薄い膜の太い胃に連絡する。胃は時計の逆回りにひと回りし,その後折り返して,その背側を時計回りに回って肛門に通じている。体内の主要器官はいずれも放射状に配列していて,歩帯には管足系(水管系)と神経系があり,間歩帯には生殖巣がある。水管系は棘皮動物特有の器官である。殻の頂上にある穿孔板から下方に向けて石管がのびて,食道を取り巻く環状管へ連絡する。環状管から5本の放射管が出,そのほかに5個のポーリ氏囊が等間隔に付属している。それぞれの放射管の両側からは多数の小枝管を出し,これが管足の内部に通じ,基部には瓶囊がある。瓶囊の中の海水が管内に押し出されると管足がのびて長くなり,管足壁の筋肉が収縮すると短くなる。雌雄異体で,雌では5個の卵巣が,雄では5個の精巣が間歩帯の内側に並ぶ。不正形類では1個減少して4個になっている。神経系と血管系とは水管系と同じような配列をしている。中枢神経系はまだ分化しておらず,血管系にも心臓のように収縮して搏動(はくどう)する部分は見られない。不正形類の諸器官は正形類とほとんど同じであるが,肛門が腹面に開くので,消化器官の位置が正形類と異なっている。

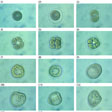

雌雄とも生殖巣が成熟すると,卵や精子は生殖孔から直接海水中に放出され,受精する。生殖期は年1回で,時期は種類によって異なり,また同種でも地域的に差が見られる。卵は等黄卵で,卵割は全割。分割を繰り返し,囊胚期を経て,大きさが約0.5mmの4本の腕をもったプルテウス幼生(ウニのものをとくにエキノプルテウスechinopluteusと呼ぶ)になって浮遊生活し,その後成長して8本の腕をもつ幼生になる。受精後約1ヵ月するとこの幼生の体の中に小さな塊ができる。これにとげや管足が生じ,8本の腕がおちると底生生活に入る。キタムラサキウニは2~3年で親になり,10年間ほど生きるといわれている。

すべて海産で,汽水や淡水にすむものはない。ウニ類は海藻の褐藻類や石灰藻類をおもに食べるが,ウニの消化液には植物を消化する酵素が含まれていないので,腸内のバクテリアによって消化される。

東北地方から北海道にかけて分布するエゾバフンウニやキタムラサキウニは,コンブやワカメの有用海藻類を食べて害を与えるが,ウニも重要な水産資源の一つであり,ある程度の害を受けるのはしかたがないと思われる。

とげに毒を含むものが多く,ガンガゼの細長いとげが皮膚に刺さると非常に痛い。ラッパウニは叉棘がらっぱ状に開いていて,毒液を分泌する。イイジマフクロウニなどのフクロウニ類にも強い毒があり,とげにさわると腕が麻痺してしまう。一般にくぼんだ場所や石の下などに隠れるが,餌をとりにはい出した後は再び元の場所に帰る。タワシウニは殻を回転させて岩の穴を広げることができる。シラヒゲウニ,エゾバフンウニ,バフンウニなどは管足で小石や海藻片,ごみなどを殻の表面につけてカムフラージュするが,そのようなことはしないウニのほうが多い。アカウニの口の周囲やとげの間には,ムラサキゴカクガニや小型巻貝のアカウニヤドリニナやヤマモトヤドリニナなどが寄生し,ムラサキウニのとげの間にも全身黒紫色の小さなエビが隠れ,口の周囲には巻貝のキンイロセトモノガイが寄生する。

日本ではウニの生殖巣を生のまま,あるいは塩漬にして食べるが,地中海に面する国々でも盛んである。材料として用いられるものはムラサキウニ,キタムラサキウニ,エゾバフンウニ,コシダカウニ,アカウニ,シラヒゲウニなどである。食用以外では,パイプウニのとげを加工してパイプやのれん,その他の細工物にする。

最近は卵を受精させ,直径1cmほどの稚ウニまで陸上で人工飼育し,その後海中に放流する栽培漁業も行われている。

地方ではエゾバフンウニをガゼやボウズガゼ,キタムラサキウニをノナ,ムラサキウニをクロガゼ,アカウニをオニガゼなどの方言で呼ぶことが多い。

執筆者:今島 実

地方の呼び名にも残る〈かせ〉,〈がぜ〉はウニの古称で,古くは霊臝子,甲棘蠃,棘甲蠃などの字をあてた。《日本山海名産図会》が〈是塩辛中の第一とす〉としているように,古来ウニといえば,現在の塩ウニなどのように,ウニの生殖巣を塩漬にしたものをいった。《令義解(りようのぎげ)》や《延喜式》に貢納物などとして甲棘蠃の名が見えるが,これも当然塩ウニであったと思われる。催馬楽(さいばら)に〈御肴に何よけむ鮑(あわび)栄螺(さだお)か可世(かせ)よけむ〉とあるように,古くから酒のさかなとして喜ばれたもので,江戸時代には肥前,薩摩,越前などの産が良品とされ,なかんずく越前のそれは美味をうたわれた。料理としては,ウニ田楽,ウニ焼きなどがよく行われたようである。前者は塩ウニを酒でのばして豆腐に塗って焼くもの,後者は現在のように魚などに塗って焼くもののほか,土なべなどに酒を入れ,細く削った鰹節を敷き,その上に塩ウニをのせて火にかけ,ふわふわになったところで食べるというものであった。現在では生ウニも賞味されるが,これは他の多くの生鮮魚貝類と同様,昔は生産地以外では享受しえぬ美味だったと考えられる。なお,塩漬にしただけの塩ウニのほか,粒ウニ,練りウニなどと称する市販品があるが,これらは塩ウニにアルコールを加えたものを,品質によって区別しているものである。

執筆者:鈴木 晋一

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

棘皮(きょくひ)動物門ウニ綱の海産動物の総称。半球形の硬い殻の上に針のような棘(とげ)がたくさん生え、全体が「いがぐり」のような外観をした動物。世界の海から約870種、日本近海からは180余種が知られている。

[重井陸夫]

体に前後の方向性はなく、上下の区別があり、器官の配列などは5方向に相称で、口と肛門(こうもん)はおのおの体の下側と上側の中心に位置し、内臓は殻の中に包み込まれている。殻は貝の殻とは違って、小さな殻板が多数集まってできたもので、その上を薄い表皮が覆っている。殻の表面には多数の丸いいぼがあり、その一つ一つは棘の基部と凹凸の関節構造をとってつながっている。棘は基部についた筋肉の働きで自由に動くようになっている。殻の表面には棘のほかに長さ1ミリメートルにも満たない叉棘(さきょく)という三つ叉(また)ピンセット状のものが多数ある。殻の表面からは、糸のように細長く、伸縮自在で先端に吸盤のついた管足がたくさん伸び出ている。

殻の内側には、骨と筋肉が複雑に組み合ってできた「アリストテレスの提灯(ちょうちん)」とよばれる大きなそしゃく器がある。その下部先端の5本の歯の部分だけは口から外に露出している。内臓器官系としては、消化、水管、血洞、神経、生殖系があるが、心臓や肝臓はない。もっともよく発達しているのは水管系で、薄膜からなる袋と管が殻の内側に沿って5対走り、さらに食道の周りを環状に取り囲んでいる。生殖巣は5対あり、繁殖期が近づくと殻を埋めるほどに大きくなる。生殖孔(こう)は殻の頂上部に5個ある。雌雄は異体であるが、外形からはほとんど区別できない。

ウニ類は分類学的に九つのグループに分けられるが、いがぐり形のものはそのうちの3~4グループで、そのほかのものは、一見ウニとは思えないような変わった形をしている。フクロウニ類は平たくてぶよぶよした革袋のような体をしていて、全体をいくらか膨らませたり縮めたりする。カシパン類、タコノマクラ類などとよばれるグループは殻が円盤状となり、表面は長さ1ミリメートルぐらいの短い棘で一面に覆われている。また、殻の上には5弁の花びら模様が刻まれている。ブンブクチャガマ類は殻がいびつに膨らんでいて、表面は体毛のように密に生えた湾曲した棘で覆われている。また、体にはっきりとした前後の方向性があり、口は下面前方に、肛門は後端にある。これらのほかにタマゴウニ類、マンジュウウニ類という変わった形のグループもある。

[重井陸夫]

いがぐり形のウニの多くは岩礁地に生息し、種類によって岩の上、転石の下、岩のくぼみの中や岩棚の下など、少しずつ好む場所が違っている。岩に自ら穴を掘ってすむものもいる。砂泥地に生息するのはカシパン類とブンブクチャガマ類で、前者は砂泥をかぶる程度に浅く潜り、後者は砂泥中に深く、種類によっては20センチメートル以上も潜っている。

岩礁地にすむ種類は体の移動に管足と棘を用いる。まず最初に数本の管足を伸ばし出してその先の吸盤を岩に張り付け、次々と多数の管足を同じ方向に伸ばして張り付けたのち、それらを収縮させて体全体を引っ張り、棘の助けを借りながらゆっくりとはうように進む。吸盤の吸着力と管足の力は強いので、どんなに急な斜面でもはい上ることができる。餌(えさ)をとるときには、管足で吸い付け、棘で押さえ、叉棘で挟んで運搬や保持を行う。餌は海藻、または生物体の破片や腐食物で、体の下側に運び、歯でゆっくりとかじりながら食べる。外敵を退けたり、体表の異物を除去するときには棘と叉棘を使う。

繁殖期になると雌雄はおのおの放卵、放精を行い、海中で受精がおこる。受精卵から生じる幼生は独特な形をしていてエキノプルテウスとよばれる。エキノプルテウス幼生は数週間海中を漂ったのち、変態して底生生活に入る。寿命は5~6年のものが多い。

[重井陸夫]

触れると危険な種類もいくつかある。ガンガゼの棘は長くて細く、活発に動き、表面には微小な逆棘がいっぱい生えているので、皮膚に深く刺さって折れやすく抜けにくい。ガンガゼモドキは逆棘の生えた棘のほかに、細くて長い髪の毛のような毒棘をたくさんもっている。イイジマフクロウニの棘は先がとがって刺さりやすく、毒袋に包まれている。ラッパウニは体表一面に毒袋のついたラッパ形の叉棘をもっている。シラヒゲウニも毒袋のついた叉棘をいっぱいもっている。これらの棘や叉棘に刺されると発赤したり、周囲が紫色にはれあがって疼痛(とうつう)を感じる。ラッパウニとシラヒゲウニの場合、掌(てのひら)など皮膚の厚い部分は刺されない。被害者の体質や刺された本数しだいでは悪寒、心悸亢進(しんきこうしん)、顔面のしびれなどの全身的症状がおこることもまれにある。

[重井陸夫]

生殖巣は生のまま、すし種(だね)や生(なま)うにとして、あるいは塩とアルコールを加えて加工した雲丹(うに)として食用に供される。食用として採捕される種類は地方によって決まっていて、北海道と東北地方北東部ではエゾバフンウニとキタムラサキウニ、奄美(あまみ)、沖縄地方ではシラヒゲウニ、そのほかの本州、四国、九州の大部分の地域ではバフンウニ、ムラサキウニ、アカウニである。

それ以外の種類もほとんど食用となるが、生息量が少ないので漁業対象とされない。ナガウニは奄美、沖縄地方ではもっとも普通にみられる種類であるが、臭気があり食用とならない。ウニを食べる習慣は地中海沿岸諸国をはじめ世界各地にあるが、日本の消費量は桁(けた)はずれに多く、近年は生殖巣重量にして1年に2000トン以上を世界十数か国から輸入している。

食用以外の利用としては、実験的取扱いが容易なため、発生学の研究材料として世界各地の大学や研究機関で広く用いられている。そのほか、さらした殻やパイプウニの棘は装飾品とされる。

[重井陸夫]

ウニの生殖巣をきれいに引き出したものを生うにといい、独特の芳香がある。生うにを塩湯で煮てから加熱し、乾燥したものを焼うにといい、高級品として扱われている。うにの産地は東海、東北、北陸、西南海など広い地区にわたっているが、旧国名に「前」のついた地方、越前(えちぜん)(福井県)、羽前(山形県)、陸前(宮城県、岩手県)、豊前(ぶぜん)(福岡県、大分県)などのうにの味は格別に優れている。また東北地方でうにの多くとれる地方では、トコブシ、アワビなどの殻に生うにを詰めて蒸し焼きにしたものがある。福島県小名浜(おなはま)地方では、ハマグリやホッキガイの殻に詰めて焼いたものをつくっている。うにの塩蔵加工には、泥(どろ)うに、水うに、練りうにの3種類がある。泥うには、生うにを海水でよく洗い、水分を少し除き、2~3割の塩を加えたもの、水うには、水分の一部を除き、塩を多く加えたもの、練りうには、泥うにの水分を少なくして調味料などを加え精製したものである。越前の練りうには味がいい。これは、江戸時代に徳川将軍家に献上用にする優秀な練りうにをつくりだすために、加工法を多年にわたり研究した成果である。うにをほかの食品に加えてつくりあげるうに加工品は、うにかまぼこ、うに煎餅(せんべい)などいろいろある。

[多田鉄之助]

ウニの体制模式図

ウニの体制模式図(周口部と口器)

ウニの水管系

ウニの発生

イイジマフクロウニ(生態)

オカメブンブク(生態)

ガンガゼ(生態)

スカシカシパン(生態)

タコノマクラ(生態)

タマゴウニ(生態)

ツガルウニ(生態)

ノコギリウニ(生態)

ムラサキウニ(生態)

エゾバフンウニ

エゾバフンウニの採捕

クリペウス・プロティ(ウニ)

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

出典 ダイビング情報ポータルサイト『ダイブネット』ダイビング用語集について 情報

出典 日外アソシエーツ「事典 日本の地域ブランド・名産品」事典 日本の地域ブランド・名産品について 情報

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...