ハメット則 (ハメットそく)

Hammett's rule

置換ベンゼンの反応や平衡に及ぼす置換基の効果を定量的に論じるために,1935年ハメットLouis Plack Hammett(1894-1987)によって提出された経験則。

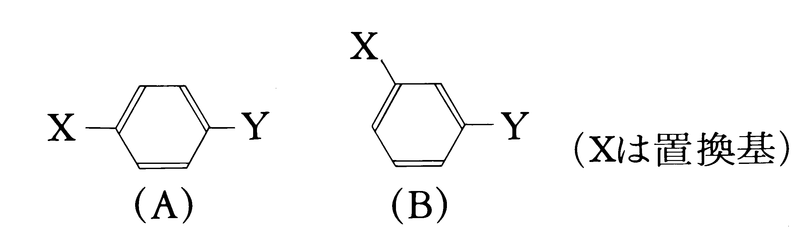

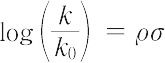

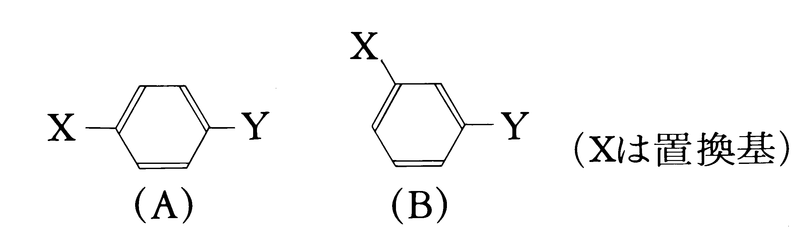

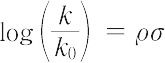

上に示す置換ベンゼンAおよびBの反応中心Yにおける反応または平衡において,親化合物(X=H)と置換体の速度定数Kもしくは反応速度定数kの比は,

log(kX/k0)=ρσ

または

log(KX/K0)=ρσ

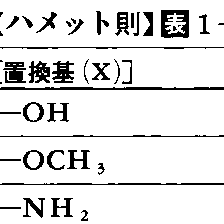

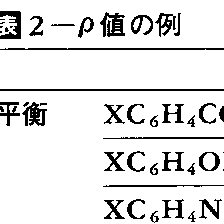

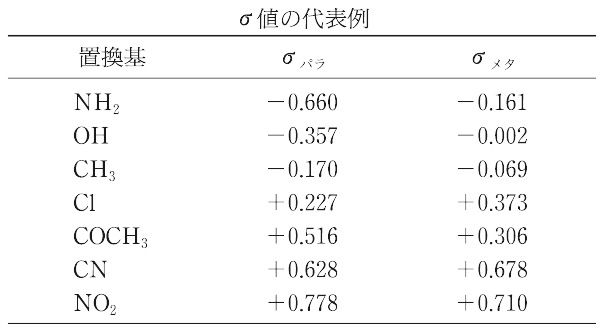

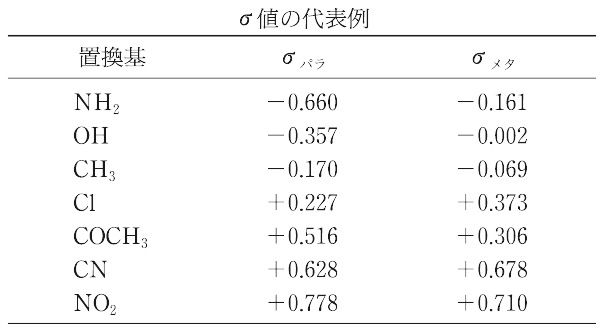

で表され,これがハメット則を示す関係式である。ここでkX,KXは置換基のある場合の,k0,K0はそれのない場合の定数,ρはその反応に固有の定数で,置換基に影響される程度を表す。σは置換基定数substituent constantと呼ばれ,反応の種類にはよらない定数で,置換安息香酸(Y=CO2H)の酸解離定数Kaによって決まる。すなわち,

log(KaX/Ka0)=σ

ここでKaX,Ka0はそれぞれ置換および無置換安息香酸の解離定数である。表1と表2にσおよびρの例を示す。正のσ値は電子求引基,負のσ値は電子供与基に対応するから,ρ値が正の反応は電子求引基によって加速されることを意味する。はじめ置換ベンゼンの速度定数や平衡定数にだけ用いられたハメット則は,別のσ値を用いれば脂肪族化合物を含めたより広い範囲の化合物にも成立し,またカルボニル基の伸縮振動数などの物性データにまで適用でき,3000以上の反応にこの式が成立することが確かめられた。ハメット式は置換体の反応の自由エネルギー(⊿GX0)と無置換体のそれ(⊿G00)との間の関係はRを気体定数,Tを絶対温度として,

-⊿GX0=-⊿G00+2.303RTρσ

で表されるので,ハメット式も含めて,一般にこの種の現象は直線自由エネルギー関係と呼ばれる。ハメット式は有機化合物の構造と性質とを定量的に関係づける,最初の成功例という意味で重要である。

執筆者:竹内 敬人

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

ハメット則

ハメットソク

Hammett's rule

有機化合物の反応または平衡に及ぼす置換基の影響を定量的に論じるために,1935年にL.P. Hammettによって提唱された経験則.たとえば,安息香酸の電離平衡定数はベンゼン核にニトロ基を入れると増大し,アミノ基を入れると減少する.このように,芳香族化合物のメタまたはパラ置換体では置換基が反応に影響を及ぼし,その間に次の簡単な式が成立する.

ここで,k0,kは置換基をもたない化合物と,置換基をもった化合物のそれぞれの速度定数または平衡定数である.ρはその反応の種類と条件(温度,溶媒の誘電率など)によって決まるハメットの反応定数(またはρ値)であり,σは置換基の種類と位置によって決まる置換基定数(またはσ値)とよばれるものである.ハメットは安息香酸誘導体の25 ℃ の水溶液中における解離反応についてρ = 1とし,種々の置換基のσ値を求めた.無置換の場合σ = 0であって,電子供与性基ではσ < 0,電子求引性基ではσ > 0となる傾向がみられる.現在まで,3000以上の反応について,この規則の妥当性が認められている.この規則は,のちに多置換体や複素環式化合物などをはじめ,R.W. Taftらによって脂肪族化合物にまで拡張され,置換基の極性効果,立体効果,共鳴効果などの分離も行われてオルト置換体にまで発展された.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

Sponserd by

ハメット則

はめっとそく

Hammett's rule

有機化学反応論で重要な定量的経験則で、1934年アメリカのハメットLouis Plack Hammett(1894―1987)がみいだした。芳香族化合物の反応についてベンゼン環に置換基が存在するとき、反応の平衡定数または速度定数をk、無置換体のそれをk0とすると、次の関係が存在することをいう。

log(k/k0)=ρσ

σは置換基定数といい、置換安息香酸の解離平衡を基準(ρ=1)として求められる。ρは反応の性質に依存し、その符号や大きさから、反応の機構に関する知見が得られる。またρを測定すれば未知の誘導体の反応性予測が可能である。置換基は反応中心に対しメタかパラの位置について成立し、置換基の極性効果だけが反応速度に影響を及ぼす場合である。成立する反応例は数千を超え、現在ではさらに脂肪族などにも拡張される反応速度自由エネルギー直線関係則に発展している。

[湯川泰秀]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

法則の辞典

「ハメット則」の解説

出典 朝倉書店法則の辞典について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内のハメット則の言及

【推理小説】より

… デュパン以後の素人探偵が,あまりにも人生をゲーム視しすぎ,鼻につくほどの知性やペダンティズムを示すのに不満な現実派は,市井の泥沼で手足を汚すことを迫られる現職警官や素人探偵を主人公に置く。とくに社会不安が深刻になってきた1930年代から,タフな神経と肉体を持つ一匹狼が巨大な社会組織に立ち向かうという,いわゆる〈[ハードボイルド]〉小説,例えば[D.ハメット],E.S.ガードナー(1889‐1970),[R.チャンドラー],ロス・マクドナルド(1915‐83)など,アメリカ独特の作家の作品が広く世界中で歓迎され,同傾向の作家が各国に出現した。この種の小説の特色は,感情におぼれない,とくに女性の魅力に動かされない男の強烈な個性と,心理より行動に重点を置く簡潔な口語的文体である。…

【ヘルマン】より

…戦後の作品には,人間心理を鋭く分析した《秋の園》(1951)や《屋根裏部屋の玩具》(1960)があり,ほかにボルテールの小説を原作とするミュージカル《カンディド》(1956)の台本も書いた。 私生活では,進歩的な思想をもつハードボイルド作家[D.ハメット]との30年にも及ぶ恋愛関係,共同生活でよく知られている。〈赤狩り〉旋風の吹き荒れたマッカーシー時代には,ハメットに続き,1952年,[非米活動委員会]に喚問されたが,勇気をもって弾圧に抗し,断固,証言を拒否した。…

【冒険小説】より

…彼らは挫折を経験し,正義とは何かという懐疑に襲われて悩み,ときには抹殺されることさえあるから,読者はただの熱狂や興奮ではなく人間対社会の非情な関係に対する関心や絶望も与えられる。ダシール・ハメット,グレアム・グリーンの作品などがその典型例である。未知なるものの探究・征服は,例えばかつてのアメリカ西部開拓物語やアフリカ探検物語の場合には,文明の名による未開人の教化であるとして素朴に是認されていたが,今日ではインディアンを悪者として安易に処理する西部劇は,だれからも信用されない。…

※「ハメット則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by