精選版 日本国語大辞典 「有機化合物」の意味・読み・例文・類語

ゆうき‐かごうぶつイウキクヮガフブツ【有機化合物】

- 〘 名詞 〙 炭素を含む化合物の総称。ただし、炭素の酸化物、硫化物、炭酸塩、シアン化物などは習慣上無機化合物として扱う。古くは生物体を構成する化合物をいい、生命力によってのみ作られると考えられていたが、無機化合物から有機化合物が合成されるようになってからは便宜的な区分となった。成分元素の種類は少ないが構造は複雑なものが多い。〔稿本化学語彙(1900)〕

改訂新版 世界大百科事典 「有機化合物」の意味・わかりやすい解説

有機化合物 (ゆうきかごうぶつ)

organic compound

炭素を含む化合物。単に有機物ということも多い。無機化合物(無機物)と対をなす語。もともとは有機物は有機体すなわち生命が,生命に固有な力(生気)を用いて初めてつくり出すことができる物質,無機物は生命の助けを借りなくてもつくりうる物質と定義されたことによる。それ以前,1675年にレムリーNicolas Lemery(1645-1715)が書いたベストセラー教科書《化学大系Cours de Chymie》においても,物質はとれたところによって鉱物性,植物性,動物性に分類され,そのため多くの有機化合物が鉱物質に分類された。1811年J.J.ベルセリウスは物質を有機物と無機物に分類することを提案し,前者は〈定比例の法則〉や〈倍数比例の法則〉に従わない物質と定義した(これは彼自身によって後に撤回された)。17年グメリンLeopold Gmelin(1788-1853)は,無機物は基本的に二元化合物であるのに対して,有機物は最も単純なものでも三元化合物であり,その生成には生気が必要であると述べた。F.ウェーラーは28年無機物の一種とみなされていたシアン酸アンモニウムを加熱して,典型的な有機物である尿素を〈腎臓の助けを借りることなく〉得ることに成功し,さらに45年A.W.H.コルベは単体だけを原料として酢酸が合成できることを示した。これらをきっかけとして生気説はしだいに衰えた。しかし,炭素とほとんどの場合水素を含み,さらに窒素,酸素などからなる化合物群は多くの点で共通した性質をもつ一方,それ以外の化合物と概して際立った対比を示すので,有機物・無機物の分類は初めの意味づけとは異なる新しい定義(有機物は炭素の酸化物や金属の炭酸塩など少数の簡単なもの以外のすべての炭素化合物の総称)に従って用いられるようになった。

古代人たちが知っていた有機物としては,アルコール,食酢のほかに,テレビン油,動・植物油脂とセッケン,アカネ,インジゴなどの若干の色素などに限定されていた。この貧弱な有機化合物のリストは,中世の長い期間を通じてほとんど変わらず,ようやく17世紀に入ってメチルアルコール(木精)とアセトン(1661),コハク酸,安息香酸(1601)がそれぞれ木材,コハク,安息香(ベンゾイン樹脂)の乾留・熱分解で得られた程度であった。18世紀に入ってK.W.シェーレは,酒石酸,クエン酸,リンゴ酸,没食子酸,乳酸,尿酸,シュウ酸をそれぞれブドウ,レモン,リンゴ,五倍子,腐った牛乳,尿,スイバ(酸葉)から単離して,天然物有機化学の基礎を築いた。19世紀初めには馬尿酸(1829,J.vonリービヒ),コレステロール,モルフィン(1805,F. ゼルチュルナー),キニン,ストリキニン(1820,P.J. ペルティエとJ.B. カバントゥー)などが相次いで発見された。19世紀における有機化学の飛躍的発展によって文献に記載された有機物の数は飛躍的に増加し,1980年代には400万あるいは600万に達したともいわれる。これらの大半は有機化合物が占める。有機化合物のこの豊かさは,炭素原子が4価であり,それ自身中性であるため炭素原子自身と安定な共有結合をつくることができる点にある。たとえば,炭化水素C40H82には少なくとも6.25×1013個の異性体が存在しうる。もっとも実際に文献に記載のあるものはそのごく一部にすぎない。

1849年E.フランクランドによって初めて有機亜鉛化合物(たとえばジエチル亜鉛(C2H5)2Zn)が合成されて有機金属化合物がつくられて以後,有機化合物と無機化合物の接点ともいうべきこの種の化合物の世界もしだいに広まった。とくに93年A.ウェルナーの配位説によって,有機化合物と金属イオンとの新しい結合様式が明らかになると,広義の有機金属化合物の世界はさらに広がった。これらの化合物によって,現在では,有機化合物と無機化合物は二つの相対立する世界をつくっているのではなく,物質界の幅広いスペクトルの両端にあるにすぎないことがはっきりしてきた。

執筆者:竹内 敬人

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「有機化合物」の意味・わかりやすい解説

有機化合物

ゆうきかごうぶつ

organic compound

一酸化炭素、二酸化炭素、炭酸塩、シアン化水素とその塩、二硫化炭素など少数の簡単な化合物を除く炭素化合物の総称である。単に有機物ということも多い。最初に「有機化合物」という語を使ったのはスウェーデンのベルツェリウスで1806年のことであるが、当時は、天然の動植物界から生体成分、排出物、発酵生成物などとして得られる化合物が、鉱物界から得られる無機化合物(無機物)と本質的に異なり、生物の生命力によりその器官organでつくられると考えられていたので、有機organicの名が与えられた。有機化合物は生命力によって生成し、実験室で無機化合物からつくることは不可能であると信じられていたが、1828年にドイツのウェーラーが、無機化合物として知られていたシアン酸アンモニウムを加熱して有機化合物である尿素を合成したので、有機化合物と無機化合物の本質的な相違はなくなった。それ以前にフランスのラボアジエが、有機化合物が炭素、水素を含むことを燃焼の実験により示していたので、有機化合物は炭素化合物であるとの考え方が確立されてきたが、ラボアジエ以前から無機化合物とされてきた酸化炭素、炭酸塩、シアン化合物など少数の炭素化合物は現在でも無機化合物として分類されている。

有機化合物の基本は炭化水素であり、炭素と炭素、炭素と水素の共有結合で構成されている。炭素どうしは共有結合により多数が結び付いて鎖状や環状の骨格をつくれるうえ、炭素‐炭素の結合には単結合のほかに二重結合や三重結合も可能であるので、炭素と水素の化合物である炭化水素だけでも多数存在する。そのうえ、炭化水素骨格のいろいろな位置を酸素、窒素、硫黄(いおう)などのいろいろなヘテロ原子を含む官能基で置換するとさらに多数の誘導体ができるので、有機化合物の数は非常に多数となり、数百万が知られているともいわれ、現在でもその数は増加しつつある()。有機化合物といっても、その種類により性質はかなり異なっているが、一般に可燃性であり、無機物に比べて融点が低く、水に溶けにくくアルコール、エーテルなどの有機溶媒に溶けやすいという共通の性質をもっている。数多い有機化合物の一つ一つにその化学構造に対応して名前をつけるために、国際純正・応用化学連合(IUPAC:International Union of Pure and Applied Chemistry)による有機化合物命名法が定められていて、これによると有機化合物を系統的に命名できる。

[廣田 穰 2016年11月18日]

『飛田満彦、内田安三著『ファインケミカルズ 有機化合物の構造と物性』(1982・丸善)』▽『神戸哲・高昌晨晴・斉藤光司著『わかりやすい有機化学――生体と材料のための有機化合物』(1994・講談社)』

化学辞典 第2版 「有機化合物」の解説

有機化合物

ユウキカゴウブツ

organic compound

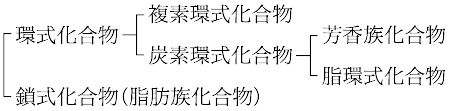

炭素の酸化物や金属の炭酸塩など,少数の簡単なものを除いたすべての炭素化合物の総称.元来,物質は鉱物界より得られる無機化合物と動物,植物界より得られる有機化合物とに分類され,有機化合物は生命力を有する動物,植物の生体内でのみ,つくられると信じられていた.ところが,1828年F. Wöhler(ウェーラー)が,シアン酸カリウムと硫酸アンモニウムから尿素を合成して以来,次々に人工的に有機化合物が合成されるに及び,有機化合物に対する前記の考えは根拠のないものとなってしまった.合成技術の進歩に伴い,有機化合物と無機化合物の区別もかなり便宜的なものとなり,現在では構造や性質上の特徴から分類されることが多い.有機化合物は一般に可燃性であり,融点や沸点は低く,有機溶媒には易溶であるが,水に難溶もしくは不溶である.また,水に溶けても,電離するものは少ない.有機化合物の反応速度は,無機化合物の水溶液中のイオン反応のようにすみやかに起こることはまれで,加熱や光照射や触媒の作用により反応速度を大きくして行うことが多い.有機化合物の分類では,骨格構造による方法と官能基による方法が便利である.骨格構造では,まず,環式構造を含むか否かにより,環式化合物と鎖式化合物(脂肪族化合物)とに大別され,環式化合物はさらに,炭素原子以外の原子を含むかどうかにより,炭素環式化合物と複素環式化合物とに分類される.炭素環式化合物は,さらに,ベンゼン環を含む芳香族化合物またはベンゼン環を含まなくても芳香族性を示す非ベンゼノイド芳香族化合物と脂環式化合物とに分類される.

官能基による分類では,有機化合物のもっている官能基の種類により,炭化水素(R-H),アルコール(R-OH),エーテル(R-O-R′),アルデヒド(R-CHO),ケトン(R-CO-R′),カルボン酸(R-COOH),そのほかがある.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

百科事典マイペディア 「有機化合物」の意味・わかりやすい解説

有機化合物【ゆうきかごうぶつ】

→関連項目クロスカップリング|有機化学

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「有機化合物」の意味・わかりやすい解説

有機化合物

ゆうきかごうぶつ

organic compound

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「有機化合物」の解説

有機化合物

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...