日本大百科全書(ニッポニカ) 「ヒ化ガリウム」の意味・わかりやすい解説

ヒ化ガリウム

ひかがりうむ

gallium arsenide

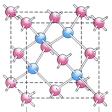

Ⅲ‐Ⅴ族化合物半導体の一種。閃(せん)亜鉛鉱型の結晶で格子定数は5.653オングストローム、比重5.307、融点は1238℃、禁制帯幅は1.4電子ボルト、電子の移動度はシリコンの4~6倍と速く、強い電場では負性抵抗を示す。記号GaAs。ガリウムヒ素ともいう。

物質としてのヒ化ガリウムは1926年に初めて学術論文に登場した。その後ゲルマニウムにかわるトランジスタ材料として、化合物半導体の研究が1950年代初めに旧西ドイツのジーメンス社によってなされ、その成果に刺激されて結晶化の研究が進められた。大形単結晶がつくられるようになったのは、ヒ化ガリウムの組成と蒸気圧、温度の関係が明らかにされた57年以降である。50年代末にはヒ化ガリウムのもつ電気特性からトンネルダイオードがつくられ、その後、電子の高速性を利用してマイクロ波用にミクサーダイオード、電界効果トランジスタ、インパットダイオードがつくられ、電子管にとってかわってきている。また、シリコンにかわるコンピュータ用超高速素子としてヒ化ガリウムの集積回路が開発されるようになった。

一方、1962年にアメリカRCA社は、ヒ化ガリウムのpn接合部分で正孔と電子が再結合することにより発光することを認めた。この現象はただちに発光ダイオードと半導体レーザーに利用された。前者は赤外発光ダイオード、ついでリンやアルミニウムを加えた可視発光ダイオードとして製品化された。後者については、ヒ化ガリウムとアルミニウムを加えたヒ化ガリウムの共晶間のヘテロ(異種)接合を2個利用して室温で連続発振するものが70年に開発され、現在の光通信や光ディスク用の半導体レーザー材料として用途を広げている。このほか、70年代後半から、ホール素子、圧電素子、人工衛星用の太陽電池材料としても利用されている。

ヒ化ガリウム単結晶は暗灰色をしており、水平ブリッジマン(HB)法と液相チョコラルスキー(LEC)法で3インチ径以上のものが得られる。前者は石英ボートにヒ素とガリウムを入れて石英管内に封入し、これを加熱してヒ素を気化し、溶融したガリウム内に拡散させ、種(たね)結晶による種付けを行ったのち冷却して結晶化を進める。現在、98%までがこの方法で製造されている。後者はより高純度で大形化を図る目的で開発されたもので、不活性ガス内に封止したるつぼ内のヒ素とガリウムの溶体から種結晶を用いて引き上げるものである。

ヒ化ガリウムにpn接合をつくるにはイオン打ち込みが用いられ、発光素子に必要なエピタキシャル層を成長させるためには、分子線エピタキシー(MBE)や有機金属熱分解法(MOCVD)などが用いられている。ヒ化ガリウムはほかの元素と組み合わせた混晶がつくりやすく、またこれらを積層(ヘテロ接合)した微細構造の作成も容易である。このため、超格子、量子細線、量子箱の基本材料となり、可視光発光素子、電子波デバイス、単電子トランジスタなどの新デバイスの実現を可能にしている。

[岩田倫典]

『ノーマン・G・エインズプラチ編、金井康夫他訳『超LSIエレクトロニクス・製造技術編Ⅰ』(1983・現代工学社)』