精選版 日本国語大辞典 「アースダム」の意味・読み・例文・類語

日本大百科全書(ニッポニカ) 「アースダム」の意味・わかりやすい解説

アースダム

あーすだむ

earth dam

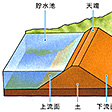

土を盛り、締め固めてつくるダム。遮水のためにダムの中央部に粘土などで心壁(コア)をつくる場合もある。ダムの上流面は貯水池の波や降雨による浸食を防ぐために石張り、コンクリートブロック張りなどを施し、天端と下流面は降雨による浸食を防ぐために草を植えて防護する。天端は舗装されることもある。堤体材料の土は入手しやすく、施工が簡単なので、日本では古くから灌漑(かんがい)用の溜池(ためいけ)の堰堤(えんてい)としてつくられてきた。現代でもおもに灌漑用のダムとして築造されているが、洪水・地震に対する安全性が低いので、小規模のものが多い。2011年版ダム年鑑(日本ダム協会)によると、日本には高さ15メートル以上のアースダムが1310(ダム総数の約48%)あるが、92%は高さ30メートル以下である。もっとも高いのは高さ60.5メートルの清願寺ダム(熊本県球磨(くま)川水系免田川、1978年竣工)である。

アースダムは世界では紀元前2000年ごろにメソポタメアでつくられたのが最初であるといわれている。いろいろな国で多くのアースダムがつくられている。小規模のものが多いが、20世紀後半以降は土質力学と施工法の進歩により200メートルを超える大きなダムもつくられている。既設アースダムのうちもっとも高いのは高さ300メートルのタジキスタンのヌレークダム(1980年竣工)で、高さ305メートルの中国の錦屏(ジンピン)第1ダム(アーチダム、2012年竣工)に次いで世界で2番目に高い。

[鮏川 登]

百科事典マイペディア 「アースダム」の意味・わかりやすい解説

アースダム

→関連項目ダム|フィルダム

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

最新 地学事典 「アースダム」の解説

アースダム

⇒ ダム

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内のアースダムの言及

【ダム】より

…ヌレーク・ダム(旧ソ連,現タジキスタン)など現在の世界最高クラスのダムはこの形式である。

[日本における発達]

日本においては,灌漑用の溜池としてのアースダムは弥生時代末期から造られたと考えられているが,記録に現れるのは崇神天皇62年に造られたという河内国の依網(よさみ)池である。奈良時代には満濃池がつくられ,さらに1128年には当時としては世界最高の32mの大門池が大和川につくられている。…

※「アースダム」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...