翻訳|English

精選版 日本国語大辞典 「英語」の意味・読み・例文・類語

えい‐ご【英語】

- 〘 名詞 〙 インド‐ヨーロッパ語族ゲルマン語派西ゲルマン語群に属する言語。イギリス、アメリカのほか、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどで母国語として話され、また、世界の多くの地域で公用語・共通語として用いられる。発音と正書法との食い違いが著しいこと、インド‐ヨーロッパ語族のなかでは語形変化にきわめて乏しいことなどが特徴で、語彙はラテン語、フランス語などを大量に取り入れている。日本では文化五年(一八〇八)の英艦フェイトン号の長崎入港が刺激となって英語の学習と研究が行なわれるようになった。日本語にはいった英語の単語は外来語のなかで最も多い。

- [初出の実例]「辰・安政三年九月十二日応接書〈略〉通詞共え英語修行の義も兼々申渡有レ之候処」(出典:外国事件書類雑纂‐一〇(古事類苑・文学二七))

改訂新版 世界大百科事典 「英語」の意味・わかりやすい解説

英語 (えいご)

English

今日世界で最も多数の人々によって話される言語の一つ。ふつう話者の数が最も多いのは中国語とされるが,実際には他言語と言ってよいほど相互に通じないいくつもの方言に分かれているので,地域による変異が少なく,高度の統一性をもつ相互理解可能な言語としては,英語が最大であり,地域的にも最も広く行われる言語である。イギリス,アメリカ合衆国,オーストラリア,ニュージーランドなどの実質上の公用語,カナダ,南アフリカ共和国,フィリピン,また第2次大戦後独立したアジアやアフリカの多数の国々でも公用語の一つないし共通語として用いられる。また憲法によりアイルランド語を第1公用語とするアイルランド共和国でさえも,実際には第2公用語である英語を母語とする人の方がはるかに多い。控え目に見積もっても英語を母語とする人々は5億を下らないであろうし,また高等教育の共通媒体,さらに国際共通語として,英語が最も頻繁に用いられる言語であることも忘れることはできない。

系統上英語はインド・ヨーロッパ語族のうちゲルマン語派の西ゲルマン語に属し,その中で現代ドイツ語が高地ドイツ語であるのに対し,英語は低地ドイツ語系で,オランダ語などに近い。

歴史

1世紀からブリテン島に駐留してケルト系の住民を支配するとともに外敵から守っていたローマの軍団が410年に本国に引き上げた後,5世紀半ばから6世紀にかけて大陸のユトランド半島,今日のドイツ北部およびオランダの一部に住んでいたゲルマン系のジュート人,アングル人,サクソン人が多数ブリテン島に渡来,定住するようになり,しだいに先住のケルト人を制圧しあるいは辺境の地に追いやってイングランドの支配者となるとともに,彼らの言語がこの地に定着した。英語の歴史はそこに始まるが,その発達の歴史をふつう3期に大別し,(1)古英語(450-1100),(2)中英語(1100-1500),(3)近代英語(1500以降)とする。この区分はインド・ヨーロッパ語(以下印欧語と略す)の特色の一つである屈折(屈折語)を尺度として行われる。古英語は高度の屈折,中英語は水平化された屈折,近代英語は屈折の消失,によってそれぞれ特徴づけられる。

古英語

Old English,略称OE。イングランドに渡来したゲルマン族がアングロ・サクソン人と総称されたことからアングロ・サクソン語とも呼ばれる。OEの時代区分については,OEが記録として現れるのが7世紀末なので,700年をOEの始めとする見方もあり,またOEで書かれた《アングロ・サクソン年代記》の記録の最終年が1154年であることから,(ことに書きことばについては)12世紀半ばをこの期の終りとする見方もある。OEは各部族の定住した地域により次の四つの方言に分けられる。(1)イングランド北部,ハンバー川以北のノーサンブリア方言Northumbrian,(2)その南,テムズ川までのマーシア方言Mercian(この二つはアングル人の定住地域に行われたので合わせてアングリア方言と呼ぶこともある),(3)ジュート人の定住した南東部のケント方言Kentish,(4)サクソン人の定住したウェスト・サクソン方言West-Saxon(略称WS。ウェセックス王国の英語)である。これらは早くから総称的にEnglishと呼ばれたが,ときにはSaxonとも呼ばれ同義に用いられたらしい。8,9世紀ごろノーサンブリアおよびマーシアには学芸が興隆し,一時は全欧に冠たる地位を占めたが,たび重なる北欧の侵略者デーン人(バイキング)による僧院の略奪と破壊に遭い,これら方言による文献はおおかた失われた。後世に伝わるOEの文献はWSによるもので,これはアルフレッド大王(在位871-899)が果敢な反撃によりデーン人から自領を守り,協定を結んで彼らとイングランド内に平和に共存する一方,自らラテン語の哲学・宗教書をWSに訳し,年代記を編ませるなど,宗教と学芸の興隆に意を用いたことによる。大陸時代以来の口碑,他方言による文学もWSで書きとどめられ,あるいは転写されて残った。WSで新たに著作する者も多く,9世紀以降WSはOEの文学的標準語となった。しかしこれは今日の英語の直系の祖ではない(後述)。OEの特徴は複雑な屈折があること,語彙に外来語が少なく,また固有の語彙や語要素の巧みな組合せで複合語や派生語を自由に生み出す造語能力があることである。この点OEは現代語の中では英語よりドイツ語に近い。

中英語

Middle English,略称ME。この時期の終りを1500年とするのは,この頃までが文化的には中世に属し,これを境にルネサンス期に入るからであるが,英語の発音の変化を重視して,その変化の現れる1450年以降を近代英語とする見方もあり,これらの事情を考慮し,さらに1476年に大陸からもたらされた印刷術が急速に英語に及ぼした影響(標準語の普及など)を考えると,いずれにせよ15世紀は,中英語から近代英語への過渡期と見ることができよう。1066年フランスのノルマンディー公ウィリアムがイングランドの王位継承権を主張して来攻,英王ハロルドは敗れて,ノルマンディー公がイングランド王を兼ねることになった。いわゆるノルマン・コンクエストである。ノルマン人は本来北欧人で,10世紀にフランス王はこれを懐柔するため彼らに土地を与え,その首領を封建諸侯に列せしめた。彼らは短期間にフランスの言語と文化を吸収したが,その言語はノルマンディー方言だったので,これをノルマン・フレンチNorman-French(略称NF)と呼んでパリを中心とする中央のフランス語Central French(略称CF)と区別された。ノルマン・コンクエスト後イギリスの支配階級や高級聖職者はほとんどノルマン系に占められ,またノルマンディーはじめフランス内にいくつかの領地を保有し続け,英仏間の往来が続いたので,支配階級の間ではフランス語が日常語であり,ラテン語とともに公用語,公文書,文学の言語としても用いられた。このフランス語はアングロ・フレンチAnglo-French(略称AF)と呼ばれる。英語は庶民の日常の言語として生き続けるが,OE自身の変化にデーン人の北欧語の影響が加わってすでに古英語後期に始まっていた変化は,ノルマン・コンクエストにより拍車がかけられ,英語が再び社会の公の場面に現れるようになったときには,古英語とは著しく特徴の異なるものになっていた。英語の復権は,13世紀初頭のフランス内の領土喪失,疫病による農民人口の減少の結果としての相対的な農民の地位の向上,ギルドや都市の形成などを背景に促進され,上流階級のフランス語能力の低下とも相まって,行政,司法,祭儀などでの庶民への配慮の必要などから,14世紀後半には英語が公用語として認められるにいたった。この時期に英語の父G.チョーサー,詩人J.ガワーも英語で詩を書き,J.ウィクリフは聖書を英訳した。MEの方言には,(1)北部(ハンバー川以北およびスコットランド),(2)東中部,(3)西中部,(4)南部,(5)ケントが認められる。

古英語期末の文学標準語としてのWSはノルマン・コンクエストによって滅び,その後に現れた英語による著作はそれぞれ作者の方言で書かれたが,14世紀後半に入り政治・経済の中心,交通の要路としてのロンドンの重要性が増すにつれて,この地域のロンドン方言が単なる一方言を越えて,標準と目されるようになった。チョーサーやガワーもこの方言で書いている。この方言は東中部,南部,ケントの諸方言が接触し混じり合う境界の方言で,東中部にあるオックスフォード,ケンブリッジ両大学の権威,ロンドンの宮廷,上流社会,高級聖職者や知的職業人の社会的威信のゆえに,しだいに標準語と見なされるようになった。15世紀後半に導入された印刷術はロンドンの英語による作品や文書を大量に普及させ,この方言の標準語としての確立に大きな役割を果たした。現代の標準語Received Standardのもとになったのはこの方言である。のちにイングランドではこれが地域方言の枠を越えて社会上層の階級方言の性格を強め,上流子弟の全寮制学校(たとえばイートン校)などの制度によって全国にわたる社会方言を形成するにいたった。他方,他の社会階層や他の地域の方言は非標準語として,ときに社会的差別の対象になった。MEの特色の一つは屈折の著しい弱化である。OEの複雑な屈折語尾がMEでは一様に-e[ə]となり,ME後期にはゼロとなった。これは英語が強弱アクセントの言語で,原則的に語幹第1音節に強勢があり,この音節が意味上重要な部分であるために,以下の音節の母音が弱く不明瞭な音色となる傾向がもともとあり,それが促進されて,古くは区別されていた屈折語尾の弱音部の母音が一様に[ə]になったものである。これを水平化levellingという。また語彙ではフランス語起源の語が著しく増し,OE起源の多数の語とOEの豊かな造語能力が失われた。

近代英語

Modern English,略称ModE。ルネサンス期の終わる1650年までを初期近代英語,その後19世紀末までを後期近代英語,20世紀の英語を現代英語と区分することができる。ModEでは屈折はほとんど消失し,屈折の担っていた機能(格,法,相などの区別)は前置詞と助動詞の多用や特定の固定した語順によって担われることになった。ルネサンス期の英語には,ときに奔放と思えるほどの自由闊達さがあり,ギリシア・ローマの古典や大陸の文学との接触を通じてギリシア語,ラテン語などの古典語やスペイン語,イタリア語などからの借入がふえ,また文人たちの新造語も加わって語彙が豊かになり,また,論理や文法規則にもあまりとらわれなかった。シェークスピアと《欽定訳聖書》(1611)はこの時代に属する。17世紀後半には古典主義の傾向が生じ,〈理性と散文の時代〉と呼ばれる18世紀にかけて文人や学者により英語を論理と規則に服させ,規範を設けてこれに従わせようという努力がなされた。今日まで影響を及ぼしている学校文法はこの時代の規範文法家に由来する。綴りの統一,語彙や発音の〈純化〉が叫ばれ,拠るべき権威としてのアカデミーの構想も何度か立てられたが,これはついに実現を見なかった。話しことばの地域および社会方言分化はいっそう複雑になるが,文学では方言による著作がまれになった。ただし18世紀初頭まで他国であったスコットランド方言は例外で,18世紀の詩人R.バーンズなどスコットランド英語で書いており,今日でもイングランドの地域方言のように社会的差別を受けない。19世紀には英語の標準語が確立し綴りも統一された。この時代には,科学・技術の進歩に伴う語彙の拡大,植民地経営など外国との接触の機会の増加による大量の外来語の流入は目ざましく,ヨーロッパ以外の言語,ことにインドの言語からの借入が多くなった。英語地域の拡大も著しく,17世紀の北アメリカへのイギリス人の移住に始まり,18世紀以降イギリスのアジア,アフリカ,オセアニアへの進出で英語圏は一挙に広まった。ことにアメリカ合衆国は世界最大の英語国へと成長している。一方,中国,オーストラリア,南太平洋地域,アフリカなどで英語と現地語の混用から各地独得のピジン・イングリッシュ(pidgin<business)が発達した。20世紀に入ると,2度の世界大戦に勝利を得た英語国,とくに著しく強大となったアメリカ合衆国の国際的地位の上昇から,英語が外交用語としてのフランス語,科学用語としてのラテン語やドイツ語とならび,とくに第2次大戦後はそれらをしのぐにいたり,国際機構や学芸,スポーツなどの多くの国際会議の第1公用語として用いられるようになり,これに伴い世界各国で外国語としての英語教育が隆盛となった。

綴りと発音

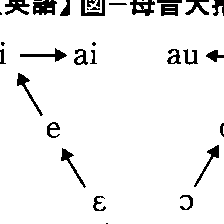

OEがラテン文字で記録されるようになった当初,綴りはラテン文字の音価ないし近似の音価を表しており,ラテン語にない音の表記にはルーン文字の とð(いずれも後にはthと転写),およびラテンの合字æが援用され,綴りと発音の関係は規則的であった。しかし発音は時とともに変化するのに対し,綴りは保守的であるから,その間にずれが生じるのはどの言語でも同様であるが,近代英語で発音と綴りの関係がとくに不規則であるのは次のような事情による。(1)屈折の水平化,消失の過程で,強勢のない音節の母音の音価が明瞭を欠くようになって[ə]となり,綴り字もa,o,uがeに合流し,さらにこれが弱化してゼロとなったが,多くの語で綴り字eが黙字として残った(たとえばOE stanas[stɑːnɑs]→ME stones[stɔːnəs]→ModE stones[stounz])。(2)ノルマン・コンクエストの後,フランス語彙とともにその綴りが導入され,フランス系の筆記者が英語音の表記にもフランス綴りをもち込んだ(OE hūs〈家〉→ME housのouなど)。(3)フランス語など外来語のアクセントの影響。末尾音節に強勢のあるフランス語はじめ,英語とアクセント型の異なるラテン語,ギリシア語,イタリア語,スペイン語などから語彙が多く借入された結果,英語のアクセントは非固定型(語により強勢の位置が異なる)となった。(4)15世紀半ばごろから16世紀にかけて英語の母音体系総体を変容させる母音大推移Great Vowel Shiftが起こった。この時期はME期後半の英語がアングロ・フレンチに代わり書きことばとして再浮上し,ロンドン方言中心の標準語が成立,印刷術の導入で,読み書きが急速に普及する,まさに標準的綴りが固定する時期であったため,きわめてその影響は大きかった。この母音推移を図式化すると図のようになる。またこの推移を長母音について表に例示する。そのほかOEの[uː][o]などの円唇性の消失で[ʌ]が生じ,綴り-u-,-o-,-oo-の一部が[ʌ]と発音されるようになっている(blood,mudなど)。綴りはこのずれを残したまま固定し,多少の修正を経て今日にいたっている。(5)子音の場合も歴史の過程で,本来発音されたものが消失(knife,writeなどのkやw)したり,隣接母音の長化と置き換えられ(nightのghがサイレントになり直前のiが二重母音[ai])たが,綴り字としてはそのまま残され,その音の消失の結果同音となった他の語と区別する機能を果たしている(knightとnightなど)。近代とくに18世紀以降には綴り字改革がたびたび試みられたが,僅少の例外を除いて成功を見ないのは,綴り字のこの弁別機能を無視できないことにもよる。

とð(いずれも後にはthと転写),およびラテンの合字æが援用され,綴りと発音の関係は規則的であった。しかし発音は時とともに変化するのに対し,綴りは保守的であるから,その間にずれが生じるのはどの言語でも同様であるが,近代英語で発音と綴りの関係がとくに不規則であるのは次のような事情による。(1)屈折の水平化,消失の過程で,強勢のない音節の母音の音価が明瞭を欠くようになって[ə]となり,綴り字もa,o,uがeに合流し,さらにこれが弱化してゼロとなったが,多くの語で綴り字eが黙字として残った(たとえばOE stanas[stɑːnɑs]→ME stones[stɔːnəs]→ModE stones[stounz])。(2)ノルマン・コンクエストの後,フランス語彙とともにその綴りが導入され,フランス系の筆記者が英語音の表記にもフランス綴りをもち込んだ(OE hūs〈家〉→ME housのouなど)。(3)フランス語など外来語のアクセントの影響。末尾音節に強勢のあるフランス語はじめ,英語とアクセント型の異なるラテン語,ギリシア語,イタリア語,スペイン語などから語彙が多く借入された結果,英語のアクセントは非固定型(語により強勢の位置が異なる)となった。(4)15世紀半ばごろから16世紀にかけて英語の母音体系総体を変容させる母音大推移Great Vowel Shiftが起こった。この時期はME期後半の英語がアングロ・フレンチに代わり書きことばとして再浮上し,ロンドン方言中心の標準語が成立,印刷術の導入で,読み書きが急速に普及する,まさに標準的綴りが固定する時期であったため,きわめてその影響は大きかった。この母音推移を図式化すると図のようになる。またこの推移を長母音について表に例示する。そのほかOEの[uː][o]などの円唇性の消失で[ʌ]が生じ,綴り-u-,-o-,-oo-の一部が[ʌ]と発音されるようになっている(blood,mudなど)。綴りはこのずれを残したまま固定し,多少の修正を経て今日にいたっている。(5)子音の場合も歴史の過程で,本来発音されたものが消失(knife,writeなどのkやw)したり,隣接母音の長化と置き換えられ(nightのghがサイレントになり直前のiが二重母音[ai])たが,綴り字としてはそのまま残され,その音の消失の結果同音となった他の語と区別する機能を果たしている(knightとnightなど)。近代とくに18世紀以降には綴り字改革がたびたび試みられたが,僅少の例外を除いて成功を見ないのは,綴り字のこの弁別機能を無視できないことにもよる。

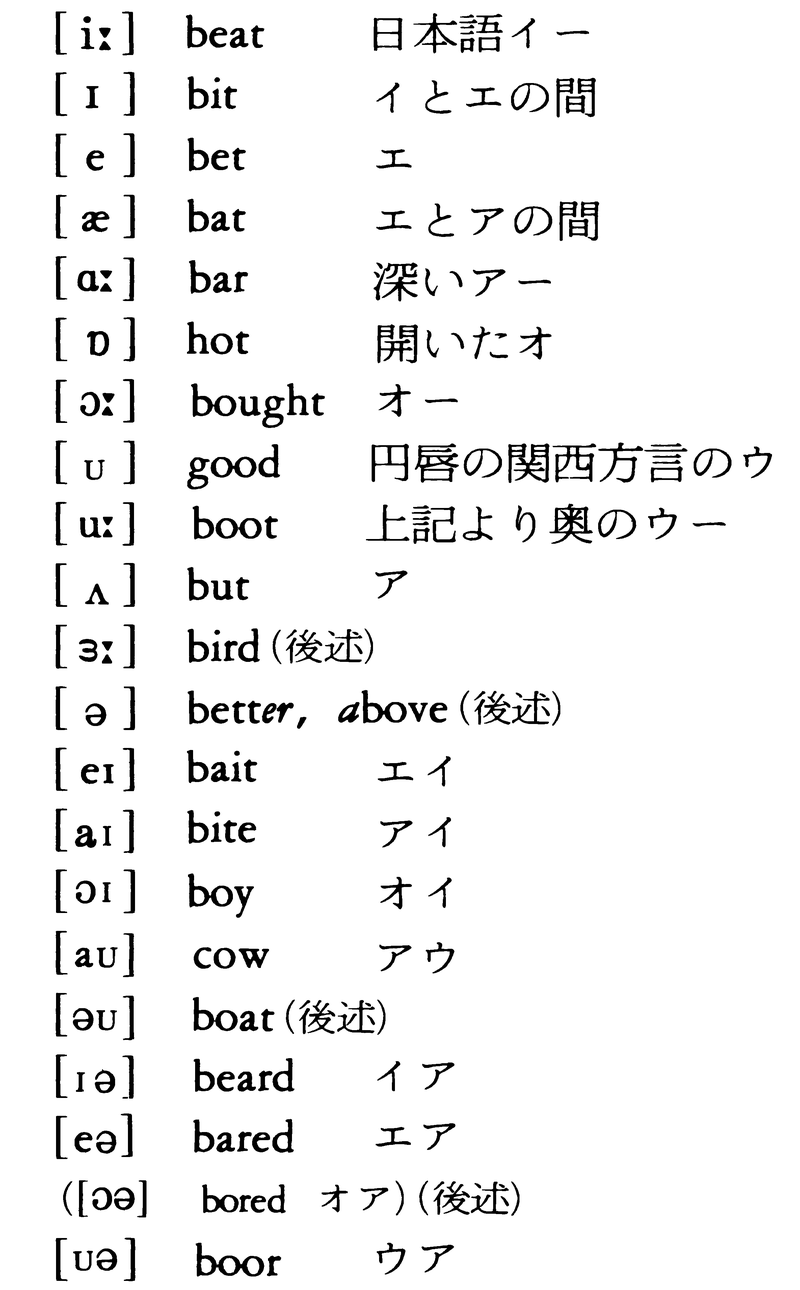

現代英語の発音

イギリスの標準語の発音(容認発音Received Pronunciation,略称RP)は教養ある南部(ロンドンを含む)方言に基づくものである。RPの母音を国際音声字母(IPA。A.C.Gimsonの方式による)とその母音を含む単語で示すと以下のとおりである(なお,日本語の音による説明はあくまでも便宜的なものである)。

[зː]は口を半開きにしたややあいまいなアー,[ə]はそれに近い音だが前後関係で揺れがあり,また弱音節にのみ現れる点で他の母音と異なる。近年RPでは[ ](および一部では[uə])も区別せず[ɔː]と発音する傾向があり,たとえばpaw,pour(およびpoor)が同音の[pɔː]となる。また[əu]は他方言やアメリカ英語では[ou],スコットランド英語では[oː],そのほかに[ɑ⋃]と発音されるなど音価の揺れが大きい。

](および一部では[uə])も区別せず[ɔː]と発音する傾向があり,たとえばpaw,pour(およびpoor)が同音の[pɔː]となる。また[əu]は他方言やアメリカ英語では[ou],スコットランド英語では[oː],そのほかに[ɑ⋃]と発音されるなど音価の揺れが大きい。

子音を国際音声字母で列挙すると[p,b,t,d,k,ɡ,f,v,θ(thin),ð(this),s,z,∫(ship),ʒ(vision),r,h, (church),dʒ(judge),l,m,n,ŋ(long),j(yes),w]である。このなかで[r]は母音の前では摩擦音であることが多いが,無摩擦持続音に発音されることもあり,母音間で先行の母音に強勢がある場合は,はためき音flap(国際音声字母の[

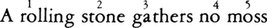

(church),dʒ(judge),l,m,n,ŋ(long),j(yes),w]である。このなかで[r]は母音の前では摩擦音であることが多いが,無摩擦持続音に発音されることもあり,母音間で先行の母音に強勢がある場合は,はためき音flap(国際音声字母の[ ],日本語カラダのラの子音に近い。たとえばvery,horrorなど)となる。[r]は古くは巻舌に発音され,今日でもスコットランドの一部ではこの発音が聞かれる。アメリカ英語では無摩擦持続音あるいは反舌音である。[ʒ]は語頭に立たず,語末に立つのは借入語の場合(rouge,garageなど)である。[h]は語末や音節末に立たず,[ŋ]は語頭,音節頭初には立たない。音の配列上日本語と著しく異なるのは,子音を末尾にもつ音節構造と子音結合の多いことで,2ないし3個の子音の結合が語や音節の頭初にも末尾にも現れ,末尾には4個の結合も可能である(temptsなど)。ModE初期までは屈折語尾の-(e)d,-(e)sは[-id],[-is]([-iθ])と発音されていたが,この弱母音が消失,[-d],[-t],[-s],[-z]となり,これが先行の音節に付いてその一部となった。その結果英語には単音節語がふえた。語のアクセントは強勢による点で日本語の高低アクセントと異なり,また音節数とかかわりなく強勢がほぼ等間隔に現れる点は,日本語の各音節がほぼ等しい長さに発音されるのと著しく異なる。たとえば,

],日本語カラダのラの子音に近い。たとえばvery,horrorなど)となる。[r]は古くは巻舌に発音され,今日でもスコットランドの一部ではこの発音が聞かれる。アメリカ英語では無摩擦持続音あるいは反舌音である。[ʒ]は語頭に立たず,語末に立つのは借入語の場合(rouge,garageなど)である。[h]は語末や音節末に立たず,[ŋ]は語頭,音節頭初には立たない。音の配列上日本語と著しく異なるのは,子音を末尾にもつ音節構造と子音結合の多いことで,2ないし3個の子音の結合が語や音節の頭初にも末尾にも現れ,末尾には4個の結合も可能である(temptsなど)。ModE初期までは屈折語尾の-(e)d,-(e)sは[-id],[-is]([-iθ])と発音されていたが,この弱母音が消失,[-d],[-t],[-s],[-z]となり,これが先行の音節に付いてその一部となった。その結果英語には単音節語がふえた。語のアクセントは強勢による点で日本語の高低アクセントと異なり,また音節数とかかわりなく強勢がほぼ等間隔に現れる点は,日本語の各音節がほぼ等しい長さに発音されるのと著しく異なる。たとえば, の8音節の1,2,3,4,5の間はほぼ等時であるのに対して,日本語では,たとえば俳句を例にとると,その17文字はほぼ等量の17の拍である。英語の音の高低(ピッチ)は語固有のものではなく,統語のレベルでイントネーション(抑揚)として機能する。屈折語で語順の差違が担うニュアンスの差,強調,対照などを示す役割を,語順の固定した英語では,強勢とイントネーションがかなりの程度まで担っている。

の8音節の1,2,3,4,5の間はほぼ等時であるのに対して,日本語では,たとえば俳句を例にとると,その17文字はほぼ等量の17の拍である。英語の音の高低(ピッチ)は語固有のものではなく,統語のレベルでイントネーション(抑揚)として機能する。屈折語で語順の差違が担うニュアンスの差,強調,対照などを示す役割を,語順の固定した英語では,強勢とイントネーションがかなりの程度まで担っている。

語彙

ノルマン・コンクエストの後,13世紀後半に英語が再び社会の表面に現れたとき,OEの語彙の約85%は失われ,フランス語を主とする外来語がこれに取って代わっていた。しかし使用頻度の高い基礎語彙にはOEに由来する親族呼称,体の部分,食物,住居,動植物の名称などの多くが含まれる。father,mother,brother,child,son,daughter,head,hand,foot,eye,ear,nose,mouth,house,door,loaf,apple,cow,fowl,tree,beech,oakなどである。ケルト語からの借入は地名,河川名など固有名詞を除くと無視し得るほど少ないのは,ケルト語が被征服者の言語であったからであろう。

OE後期には北欧人が多数イングランド中部,北部,スコットランドに定住したため,北欧語からの借入は多く,基礎語彙の中にも北欧語に置き換えられたものがある。たとえば,名詞sister,egg,kid,gap,root,形容詞ill,low,weak,wrong,動詞call,die,get,give,takeなど。北欧語は英語と系統的に近い北ゲルマン語で,同語源の同形または近似の形の語彙が多く,借入は違和感なく行われた。北欧語からの借入はこれらの例も示すように日常語であり,OEと北欧語の同源の語がともに残存して意味分化した例(shirt:skirt)や〈雲〉の意の北欧語skyが〈空〉の意に転用された例もある。また通常借入の行われ難い機能語の中にも,英語の人称代名詞they,their,themのように北欧語に由来するものでOEのhīe,hieru,himに取って代わったものもある。なお北部の方言やスコットランド方言には北欧語からの借入が多い。

ラテン語については,アングロ・サクソン人が大陸居住中にローマ帝国の文化に接触して若干の語彙を吸収しており,それが受け継がれている。butter,cheap,cheese,church,emperor,kitchen,mile,street,wall,wineなどである。ブリテン島渡来後はローマとの直接の接触はなく,先住のケルト人を介してローマ人の残した語彙の若干を取り入れた。Chester,Lancaster,Leicesterなどの地名はラテン語castra(=camp)に由来する。その後7世紀のキリスト教の宣教,10世紀のキリスト教復興に伴って教会,聖典,聖職者などに関するラテン語起源,およびさらにギリシア語にさかのぼる語彙が借入され,これとともに文化的・学術的な語彙も入った。abbot,angel,candle,hymn,mass,organ,pope,priest,temple,cap,silk,pear,plant,school,grammarなどは初期宣教時代,apostle,creed,idol,prophet,history,cell,paper,titleなどは後期に属する。またノルマン・コンクエスト後支配階級の日常語および公用語となったフランス語は本来ラテン系統の言語であるから,その語彙の大部分はラテン語にさかのぼるが,それがフランス化した形で英語に入っている。中世を通じてラテン語は政治,法律,教会,学芸などの国際的な用語であり,したがって英語に入った語彙は学問的,専門的な固いものが多く,書きことばの中で用いられた。たとえばallegory,contempt,frustrate,genius,intellect,minor,necessary,picture,polite,quiet,substituteなどがそれである。ルネサンス期には古典学問の復興の影響でギリシア語が学ばれるようになり,ギリシア語から直接,語彙が借入された。ラテン語,フランス語経由で中世にacademy,atom,Bible,harmony,theatre,tragedyなど,この期以降alphabet,drama,chorus,elegy,pathos,epic,theory,orchestra,museum,hyphen,dogmaなどが入ったが,直接の借入としては,anonymous,catastrophe,criterion,lexicon,thermometer,tonicなどがある。ラテン語の借入もなお盛んに行われ,これら借用語彙が流行し,それが度を過ごしてシェークスピアなどに皮肉られている。ギリシア語は語要素の結合による新語生成力に富み,ラテン語の学術語としての伝統と相まって,近・現代において科学・技術の国際用語に多大の貢献をしている。telephone,photograph,psychologyなどギリシア語からの造語のほか,televisionのようにギリシア語とラテン語の結合した例もあり,20世紀の発明・発見の命名に際してこれらの言語が盛んに活用されている。

このようにさまざまの印欧語からの借入が行われているが,英語の語彙に最も深甚な影響を与えたのは,初めに述べたようにやはりフランス語である。ME期に政治,法律,宗教,軍事,洗練された衣食住に関する用語はアングロ・フレンチの借入語が用いられ,同義のOE起源の語彙の多くが消失した。uncle,aunt,person,people,mistress,servant,face,table,dress,blue,brown,ruby,city,country,beast,crown,empire,tax,office,baron,bar,prison,army,navy,peace,war,useなど,フランス語からの借入は広範囲に及ぶ。なかにはOE起源の同義語が残って意味分化した例として(前者がOE起源),cow/beef,swine/pork,sheep/muttonのように家畜と食肉,sin/crimeのように道義的罪と法を破る犯罪の区別などがある。しかし大量のフランス語起源の語彙の借入,定着にもかかわらず,音韻体系や文法の骨組みは英語のまま残り,借入語も多くは英語の音韻体系や語形に同化した。ルネサンス期以降,イタリア語,スペイン語などからも借入がなされたが,後世のフランス語借入語(emigré,coup,guillotineなど)と同様,英語に同化されずに外来語として意識されるものが多い。allegro,canto,piano(イタリア語);armada,patio(スペイン語)などである。印欧語以外の言語,ヨーロッパ以外の言語からの借入は,アラビア語の学術用語(algebraなど)は14世紀ころから入っているが,ほとんどが17世紀以降,イギリスの海外進出,植民地支配,アメリカ建国に伴って増大した。20世紀にはジャーナリズムやマス・メディアの発達に伴って新造語,短縮形,頭文字の組合せによる省略形が普及している(teach-in,technocracy;telly;GATT,radar,TV,UFOなど)。

文法

OEの名詞には性(男性,女性,中性),数(単数,両数,複数),格(主格,属格,与格,対格,(助格))による形態上の変化があり,形容詞はその修飾する名詞の性,数,格と一致した。OEの屈折語尾の母音がMEで水平化され,ModEではゼロとなったが,名詞では複数形の一つ-asから-esを経て-s,属格形の一つ-esから-s(-'s単,-s’複で示す)となり,これらが現代英語に屈折のなごりをとどめている。形容詞の屈折は完全に消失して,比較の変化(-er,-est)を除き無変化となった。これは印欧語では珍しい。冠詞,代名詞も性,数,格により複雑な変化をしたが,人称代名詞の変化,指示代名詞の単数・複数,および疑問代名詞who,whose,whom(ただしwhomは口語では消えつつあり,Who are you looking for? Who did you see? が普通)の形を除き無変化となった。屈折語尾の消失は,その結果の一つとしては,文法上の性の消失につながり,人間や動物,擬人化された事物という現実世界の性別が語彙(actor:actress;bull:cow)や人称代名詞he/sheに反映されるのみとなった。OE動詞には語幹母音が交代する強変化動詞と,過去形に歯音[d,t]をもつ弱変化動詞とがあり,前者は後の不規則動詞,後者は規則動詞にだいたい対応する。人称,数,法,時制により語形変化をし,また現在分詞と過去分詞は形容詞と同様の変化をした。時制には現在形および過去形があり,法には直接法,接続法,命令法があって,形態上区別された。これらのうちModEには現在,過去,現在分詞,過去分詞の形態上の区別と,三人称単数現在の-sのみが残った。接続法(日本語の英文法用語では〈仮定法〉)や命令法の名称はあるが,それは特別の語形をもたず,法に該当するものは統語上の用法に具現される(It is imperative that he be punished. If I were you... Come here!)。この点フランス語やドイツ語などと異なる。また分詞も形容詞と同様無変化となった。一方,ModE,とくに後期には複合時制(完了形--have動詞+過去分詞,進行形--be動詞+現在分詞)の発達,また疑問,否定構文中や代動詞としてのdoの用法などの発達があり,ことに現代口語では進行形の出現頻度が高く,その機能も多様化した。

このような屈折の消失の結果,語順が統語上決定的な重要性をもつにいたった。OEで屈折によって明示された文中の要素間の関係は,ModEでは固定した一定の語順と句前置詞の多用によって示され,また助動詞が接続法(仮定法)の語形の消失を補うとともに,未来の時相,話者の態度(断定,意志,命令など),各種のニュアンス(ていねいさpolitenessの段階など)を表現し分けるようになって,文法の中心が語形論から統語論に移ったと言えよう。前置詞はOEでも用いられたが,ME以降はその比重が増し,また表現の正確を期して新たな前置詞や句前置詞が発達した。たとえば,与格形に代わってto,for+名詞,属格形に代わってof+名詞という形が普通となり,またapart from,in accordance with,in spite of,with regard toなど句前置詞が多用されるにいたった。ModEでは主語が文頭に,述語動詞がこれに続き,目的語や他の文要素がその後に来るのが基本的な語順である。また二つ以上の文が同等に並ぶ重文,一つが主文で他がこれに従属する複文,複文の一種で従属文が主文の中に埋め込まれた文など,複雑な文が作られる。修飾語は修飾される語に隣接するのが原則である。語順の倒置は一定の条件の下で可能であるが,OEや古典語のように自由でなく,したがって強調,対照,ニュアンスの差などの表現には語順の倒置ではなく,特殊な構文(たとえば分裂文--It is John that came yesterday. What I want is charity.)や強勢の置かれたdoの使用,話しことばでは文強勢とイントネーションが用いられる。

屈折の消失がもたらしたもう一つの側面は,品詞の転換が比較的自由なことである。たとえばwork(名詞,動詞),right(形容詞,副詞,名詞,動詞),round(形容詞,副詞,前置詞,名詞,動詞),(the)moment(名詞,接続詞)などである。また名詞が形容詞のように他の名詞を修飾する例(peace movement,stone wall,ticket office,world war,World Communication Year),動詞と名詞の複合から成る名詞(breakdown,makeup,takeout),動詞から転用された名詞を含む動詞句(give a kiss,have a look,take a walk),動詞連結による可能性や相などの表現(be to open;begin to rain,finish writing,go on talking)などの多様な表現が,ニュアンス,文語,口語やスタイルの差によって使い分けられ,屈折の消失を補っている。このようになると語形による品詞の分類はModEでは困難なので,文中の位置によって従来の品詞にかえて語類(従来の名詞は第1類,動詞は第2類などとなる)を立てる学者もいる。しかし,逆にいえば英語が今日の国際的地位を占めるにいたったのは,屈折の少ない語形の単純さとそのことに伴って生じた用法上の柔軟性によるところが大きい。

→アメリカ英語

日本における英語教育

日本人と英語との最初の出会いは1600年豊後に漂着したウィリアム・アダムズ(三浦按針)にさかのぼる。その後江戸幕府が鎖国政策に転じたため,洋学はほとんど蘭学に限られたが,1808年のフェートン号事件を機に幕府は英語通詞の養成を始めた(1809)。その後19世紀半ばにいたり,識者の間に英語の国際的重要性の認識が生じ,53年のペリー来航,それに続く日本と諸外国との外交関係の成立に伴い,62年幕府はほとんど蘭学中心であった蕃書調所(ばんしよしらべしよ)を洋書調所と改称し,英学を開講している。のち洋書調所が開成所(1863)を経て,明治新政府による開成学校から大学南校へと発展していく過程では,逆に蘭学は衰え,英学が正科となっていった。幕末から明治にかけて,幕府使節団,薩長など藩の留学生などが欧米に派遣されたが,その中にはやはり蘭学から英学に進んだ福沢諭吉らがいる。一方,同じころ私塾で,あるいは来日外国人から英語を学ぶ者もふえた。外国人の中にはJ.ヘボン,E.サトー,B.H.チェンバレンらがいて,英和,和英辞典を編みあるいは教鞭を取って,後の日本の学者や英語教育者を育てた。72年(明治5)には学制が施行され,中等学校以上の正課に英語が取り入れられた。当時の英語学習は,英語を介して西欧事情に通じ,西欧の学問,知識を吸収するのが目的であったから(しかもそれも書物によらざるを得なかった),したがってその教授・学習法は訳解が中心で,ちょうど漢文の〈返り点・送りがな〉方式に似ていた(このやり方はのちに変則英語教育と呼ばれた)。明治中期には,神田乃武(ないぶ),斎藤秀三郎,外山正一らによって,発音・会話と直読直解を重視する正則英語教育が唱えられ,正則英語学校の開設(1896)や,外山の《正則文部省英語読本》とその解説書の発刊を見た。だが,当時もまだ英語は知識吸収の媒体としての性格が相変わらず強く,大勢としては訳読による理解が中心で,英語での発表の教育はまったく不十分であった。その中で,東京,大阪などの外国語学校,高等商業学校,英・米人宣教師の多いキリスト教系の学校などで会話や発音にも重きが置かれた教育が行われるようになり,また高等師範学校や津田梅子創立(1900)の女子英学塾(津田塾大学の前身)などで日本人英語教師が養成されるにいたり,明治末ころには従来用いられた英・米の教科書に代わって自前の教科書や各種辞典,文典が発刊され,岡倉由三郎らの英語教授法を論じた著作も世に出た。

1913年には第1回英語教育大会が開かれたが,大正中期以降学校教育における英語教育の存廃がたびたび論じられるようになった。その背後には日本の国力充実に伴う民族主義,国粋主義の台頭,翻訳書の増加,文法・訳読偏重の変則教授法の結果,〈役に立つ,話せる〉英語力が伸びない,という現実があった。22年イギリスの言語学者H.E.パーマーが文部省外国語教授顧問として来日,翌年には彼を所長として英語教授研究所(後の語学教育研究所)が設立され,英語教育の改革が緒についた。パーマー提唱のオーラル・メソッドoral methodは英語による英語教育で,発音と口頭作業,〈英語で考えthinking in English〉,翻訳の過程を経ずに英語で反応する訓練を強調し(それゆえオーラル・ダイレクト・メソッドoral direct methodとも呼ばれる),この方法はとくに入門期に有効であるとした。また,17年にイギリスのD.ジョーンズの《English Pronouncing Dictionary》が刊行され,その後まもなく日本でも岡倉の《英語小発音学》や市河三喜の《英語発音辞典》が出,国際音声字母(IPA)による発音表記が日本の辞典や教科書に採用されるようになった。しかし,オーラル・メソッドによる授業は教師の力不足,1学級の生徒数が多すぎること,同僚や生徒の家庭の無理解などのために,実践面で普及せず,英語教育の主流は依然として訳読・文法方式であった。満州事変以降,戦時には英語教育廃止論が起こり,戦争末期には英語の全廃された学校も多い。英語専門の学校ですら十分な教育が受けられなかったため,第2次大戦後は資格ある有能な教師が不足し,新教育制度による中学校が義務教育となり,英語が選択教科の形をとりながらも実質的には必修となったにもかかわらず,教育の実が上がらなかった。しかし米軍を中心とする連合軍の占領は,〈英会話ブーム〉に象徴されるように英語学習への強烈な動機づけとなった。

55年ころ,戦後の英語教育の再建を目ざしてアメリカのフリーズCharles Carpeter Fries(1887-1969)の唱えるオーラル・アプローチoral approach(フリーズ・メソッドFries' methodとか構造的アプローチstructural approachともよばれる)が紹介された。1940年代に盛んになったアメリカ構造言語学の理論を踏まえた教育法で,言語が構造として備えている音韻,語構成,文構成などの一定の型(パターン)に慣れるための文型練習(パターン・プラクティスpattern practice),ミニマル・ペアminimal pair(1点において異なる二つの言語形式の対比),および口頭発表を特徴としている。母語の使用や訳読に厳しい制限を設けないという点,オーラル・メソッドと異なるとされるが,目標言語をできるだけ多く用いる機会を設けること,音声の重視,基礎構文の反覆や文中の語句の入れ換え練習など,むしろ共通点が多く,オーラル・メソッドが文脈や状況を取り込んでいるのに対し,オーラル・アプローチはいっそう体系化されているものの,機械的に過ぎるという批判も出ている。56年にオーラル・アプローチに基づく英語教育法改善を目ざして英語教育協議会(ELEC)が発足,米英の第一線の学者を招いて教育法の研究,教員の再教育等に貢献している。60年ころからチョムスキーの生成文法の影響が日本にも及び始め,60年代後半には英語教育にもこの考え方が取り入れられるようになった。

ラジオによる英語教育の歴史はほとんど昭和初年のラジオ放送開始と共に始まり,岡倉由三郎の英語講座は格調の高さで好評であった。戦後はNHKのほか民放局も加わり,昭和30年代にはテレビ放送も始まって,英語国出身者を交えて多彩な英語教育番組が組まれて,英語教育の普及に一役買っている。1960年ころから録音教材を用いての語学ラボラトリーlanguage laboratory(略称LL)が英語教育に取り入れられ,その後視覚教材も併用され,さらに本格的視聴覚教育が威力を発揮するにいたっている。外国語教育は早期開始が望ましいことは定説だが,諸般の事情から,現在小学校での英語教育は少数の学校に限られ,早期教育は塾や個人にゆだねられている。しかし,全般的に見れば戦前や戦争直後に比べ,日本人の英語力は会話の面を含めて大幅に上昇しているということができよう。

→外国語教育

執筆者:大束 百合子

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「英語」の意味・わかりやすい解説

英語

えいご

インド・ヨーロッパ語族、ゲルマン語派の西ゲルマン語系に属する言語。現在、世界の六つの大陸のいずれにおいても用いられており、それらの総人口の7人に1人は、なんらかの形で英語を用いているといわれている。それは、母語である場合も、第二言語である場合もあり、単に外国語として用いられているという場合もある。それほど身近なものであっても、開き直って、「英語とは、いったい何をさすか」と問うならば、明確に限定されたものをさすのではないことが、すぐに明らかになるであろう。

まず第一にさまざまの変種がある。イギリスの英語、アメリカの英語、カナダの英語、オーストラリア、ニュージーランドの英語、インドやパキスタンの英語、アフリカの英語などは、すべて英語である。イギリスやアメリカの内部にはさまざまな方言があり、方言のなかには、地域的なものも、階級的なものもある。ロンドンの下町ことば、アメリカの黒人英語は、イギリスやアメリカのいわゆる標準的な英語とは異なっているが、「英語ではない」といえるかというと、そうともいえない。

地域的な広がりに加えて、時間的な厚みもある。若者の英語、老人の英語、1000年前の英語、まだ生まれていない子孫たちの話す英語なども、当然、英語のなかに含まれることになる。したがって、「英語とは何か」という問いに対し、明確な境界決定を伴った対象を示すことは、ほとんど不可能になってくる。

こういうふうにみてくると、「英語とは何か」という問題を考える際には、現実に用いられている英語のサンプルよりは、むしろ、そのサンプルの背後にあって、それらを生み出す基となっている、ほぼ等質的な、抽象化され、理想化されている規則の体系を、一次的な対象と考えていくのがよいと考えられる。

[安井 稔]

英語の成立

現在、イギリスの標準語とされているのは、ロンドンを中心とする地域で用いられている、教養ある人々の英語である。この、いわゆる標準英語は、ほぼ15、16世紀のロンドンの英語にさかのぼる。初期近代英語の名でよばれている時期の英語であり、シェークスピアや『欽定(きんてい)訳聖書』the Authorized Version(1611)などの英語によって代表される。

この時期のロンドン英語が現在の標準英語の直接的先祖となりえたのは、当時ロンドンが政治、商業などの中心地であったことに起因する。オックスフォードおよびケンブリッジ両大学が比較的近くにあったことも関係している。英語はほぼ現在の形に固まりかけてから約500年の歴史をもっていることになるが、この初期近代英語をそれ以前の段階の英語と比べるとき、それを特徴づけているもっとも大きな特色は、語順の確立と、つづり字の固定という点である、とすることができる。とくに、語順の確立という現象は、英語が示している際だった特色である。それは、英語が、豊かな屈折語尾の消失という現象と引き換えに得た特性であり、一般に考えられている以上に、英語という言語の特性の中核をなしているものである。

[安井 稔]

系譜関係

英語における最古の文献は7世紀末ごろのものである。しかし9世紀末に至るまでの文献はきわめて少ないので、実質的な英語の歴史は約1000年であると考えてよい。

英語の歴史をさらにさかのぼっていくと、大陸において話されていた言語にたどりつき、究極的にはインド・ヨーロッパ祖語Proto-Indo-Europeanに行き着く。もっとさかのぼろうとすると、人間の言語の起源という未解決の問題に行き当たることになる。

インド・ヨーロッパ祖語というのは、約5000年前にヨーロッパ南東部で話されていたと考えられる言語で、その語族の一つにゲルマン語派Germanicがあり、これは西ゲルマン語、北ゲルマン語、東ゲルマン語に分化した。英語は、ドイツ語、オランダ語、フラマン語、フリジア語などとともに、西ゲルマン語に属する。英語ともっとも密接な関係にあるのはフリジア語である。結局、英語は、アイスランドからインドに及ぶヨーロッパおよびアジア西部で話されているさまざまの言語と系譜的につながっているが、直接の姉妹関係にあるのは、西ゲルマン語に属する言語だけであることになる。フリジア語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、ヒンディー語は、いずれも英語と関係があるけれども、親近性ということになると、この順に低くなる。印刷された本の版面をみると、英語は、ドイツ語よりはフランス語に、より親近性をもっているような印象を与えるが、これは英語がフランス語系統の語を大量に借用しているからで、基礎的な単語を比べるなら、ドイツ語との親近性はすぐに判明する。

[安井 稔]

時代区分と各時期の特色

英語の歴史は、通例、古期英語Old English (OE)、中期英語Middle English (ME)、近代英語Modern Englishという三つの時期に分けられる。古期英語はだいたい7世紀から1100年まで、中期英語は1100年から1500年まで、近代英語は1500年以降の英語をさし、20世紀に入ってからの英語をとくに現代英語Present-day English (PE)とよぶ。だいたいの目安ということであれば、古期英語はアルフレッド大王の英語によって代表させてよく、中期英語はチョーサーの英語によって代表させてよい。古期英語と中期英語とをくぎる歴史上の大事件として、1066年のノルマン人のイギリス征服ノルマン・コンクェストがあり、中期英語と近代英語との間には、15世紀末ごろにおける印刷術の導入という事件が介在している。

屈折語尾という角度からみると、古期英語期は完全屈折の時代、中期英語期は屈折語尾水平化の時代、近代英語期は無屈折時代とよばれる。古期英語は、印象的にいえば、むしろ現代のドイツ語に似ており、屈折語尾は現代のドイツ語より豊富であった。約1000年という時の流れのなかで、英語はその屈折語尾の大部分を振るい落としたのに、ドイツ語はそれらをほとんどそのまま保っているということで、この点からすると、英語という言語は、ドイツ語という言語より革新的な言語であったというふうにいってよい。

古期英語の名詞には四つの格があり、それぞれに単数形と複数形の別があり、名詞ごとに文法的な性が決まっていた。形容詞は、各品詞のなかでもっとも多くの屈折語尾をもっており、理論的に可能な屈折形の数は180個にも達していた。すなわち形容詞は、ともに用いられる名詞と数、格、性において一致し、したがって、単数形・複数形、男性形・女性形・中性形の区別があり、弱変化と強変化とがあり、比較変化ももっていた。動詞の場合、人称語尾は、現代英語では、三人称、現在、単数で-sがつくだけであるが、古期英語では、すべての人称に人称語尾がつき、単数形と複数形で形が異なり、過去形においても単数形と複数形とでは形が異なっていた。

屈折語尾が豊富であると、文中における語と語の間における文法関係は、屈折語尾によって明らかであるため、語順は比較的緩やかであるが、中期英語になって、屈折語尾が水平化し、互いに区別できなくなるにつれ、語順はしだいに固定化し、屈折語尾によって示されていた文法関係は、主として語順によって示され、また前置詞を用いることがしだいに多くなっていくことになる。

古期英語から中期英語への推移に関して、とくに注目すべきは、方言の盛衰ともいうべき現象である。結論的にいうと、古期英語期において文学上の標準語とみなされていたのは、ウェスト・サクソン方言West Saxonという、イギリスの南部から西部にかけて話されていた方言である、ということである。アルフレッド大王の用いていたのもこの方言である。このことは、現代イギリス標準語と約1000年前の標準語とは、直接的なつながりをまったくもっていないということを意味する。ウェスト・サクソンの文学標準語としての伝統は、ノルマン人の征服によって断ち切られ、その後にみられた乱立方言のなかから、ロンドン方言が優位を占めるに至り、現在の標準語の源となったのであった。

中期英語を特色づけているもっとも顕著な点は、ノルマン人の征服がもたらしたと考えられる影響である、といえるであろう。それは、フランス語の流入と、屈折語尾の消失という二点に集約できるであろう。まず、ノルマン人のイギリス征服に伴い、支配階級の言語は、フランス語の一方言であるノルマン・フランス語一色となり、この状態が約300年の間続くことになる。こうして一時はノルマン・フランス語に押され、いわば一種の伏流と化した英語が、土語的な存在からふたたび勢いを盛り返して、表舞台に登場するに至るのは、14世紀になってからで、「法廷における使用言語は英語と定める」という法令が公布された1362年が、英語の復権を象徴する記念すべき年号であることになる。が、そのころ英語はすでに屈折語尾の大半を洗い落とし、イギリスの文芸復興期と重なる近代英語の幕開きを迎えることになる。

近代英語期は、初期近代英語(1500~1700)、後期近代英語(1700~1900)、現代英語(1900~現在)という三つの時期に下位区分される。初期近代英語と後期近代英語の境界をなしているのは、中期英語から初期近代英語にかけて生じた「大母音推移」の名でよばれる大きな音変化現象の一段落、および、大略、現代英語のようなつづり字習慣の確立である。また、形態論的特徴も統語論的特徴も、18世紀、すなわち後期近代英語の時期に入ると、その大綱は現代英語とほとんど違わなくなってくる。近代英語を大きく特色づけているのは、大量の、そして多様なラテン系の借用語、および英語の分析言語的性格であろう。

英語の歴史は、割り切っていえば、総合的言語から分析的言語への歴史であったということができる。すなわち、その歴史は、古期英語期における複雑な語形変化をもつ言語から、語形変化が簡単で、文法関係を語順や前置詞のような機能語によって表す現代英語への脱皮という歴史であったことになる。近代英語期になってから発達したものとしては、ほかに助動詞の体系があり、また「be+ing」による進行形が確立したのは17世紀に入ってからであり、「be+being+過去分詞」による受動進行形の形が用いられるようになったのは18世紀末ごろからである。複雑な屈折語尾をほとんど振るい落としてしまっている英語は、屈折語尾に関する限り、その分だけ簡単化されているわけで、一般に英語は習いやすく、使いやすい言語であるとされる要因になっている。英語が世界的な規模で広く用いられ、一種の国際補助語的存在となるに至っているのも、英語圏の国々がもっている政治的、経済的影響力とは別に、英語という言語の構造的側面に、その原因の一端があることは否定できないであろう。

[安井 稔]

現代英語の特色

つづり字

一般に、英語のつづり字はきわめて不規則で、語の音を忠実に表してはいないといわれる。この種の評言は、明らかに、まったく的外れであるということはない。が、誤解を与えやすい点をいくつか含んでいる。まず、こうした評言は、英語のつづり字がまったくでたらめである、ということを意味するものではない。まったくでたらめであるなら、第一、覚えることができなくなるはずである。しかし、事実はそうではない。まったく知らない単語を示されても、かなりの精度で発音することができるし、その逆もいえる。それは、われわれが予想する以上に、規則的な部分がたくさんあるからである。その規則性の本質的な部分は「間接性」という点に求めることができるであろう。現代英語における音声とつづり字との対応関係は、確かに、発音符号と、それによって表示される音との間にみられるような直接的なものではない。が、いわば、一種の補助線のごときものを補ってやると、その規則性が浮かび上がってくるのである。概略的にいえば、現代英語の発音は、初期近代英語の発音が大母音推移とよばれる大規模な音変化を受けた結果、得られるに至っているものである。一方、現代英語のつづり字は、初期近代英語期のつづり字がそのまま固定化したものである。しかも、中期英語までさかのぼれば、英語の発音とつづり字とは直接的な対応関係を示すものであった。先に「一種の補助線」といったのは、実質的には、現代英語の発音から、大母音推移による音変化を差し引き、発音様式を約500年分だけ昔に戻してやる、ということを意味する。換言すれば、現代英語のつづり字は、15世紀ごろの英語の発音をかなりの程度まで「規則的に」示しているものであり、また、きわめて不規則に思われるつづり字には、それぞれ理由があるということになる。

アメリカ英語American Englishのつづり字は、いくつかの点でイギリス英語British Englishのつづり字と異なっている。が、その違いは、英語全体からみると微々たるもので、一般には、誇張されやすいといったところがある。また、アメリカ式つづり字法は、N・ウェブスターによって提案された改革のいくつかが生き残ったものであるが、その改革は新奇を意図したものではなく、できるだけ、語源的に正しく、類推しやすいつづり字ということを意図して行われたものであることにも留意すべきである。たとえば、アメリカ式つづり字の典型例ともいうべきhonor、labor、colorなどは、ラテン語のhonor、labor、colorを基にしたつづり字であり、center、meterなどはnumber、chamberなどの類推に基づいているものである。

[安井 稔]

語彙

英語の語彙(ごい)は、ドイツ語やフランス語に比べると著しく混質的である。英語の語彙をゲルマン系、ロマンス系およびその他の三つに分けると、それらの百分率は概略 35:55:10 であるといわれ、本来語の要素より外来系の語の要素のほうが多くなっている。ただ、使用度数という角度からみると、ゲルマン系の語の使用度数が圧倒的に多く、85%に上るといわれる。それにしても、英語は世界中のほとんどすべての言語から借用をしており、しかも、その語数の多いことは、世界の一、二を争う言語であると思われる。この場合も、政治的、経済的要因とは別に、英語という言語が、その屈折をほとんど失っているため、また、表音性の高いアルファベットによる書記体系を備えているため、いわば、その門が、どのような外国語の流入に対しても開かれている、という構造的な要因の存在を忘れてはならない。

屈折語尾の消失という現象は、品詞間の転換を容易にするという思いがけない結果をも招来している。名詞をそのまま動詞に用いたり、形容詞をそのまま動詞に用いたりすることが、現代英語ではなんの不思議もなく行われているが、これは、他の言語からみれば、一種の言語的離れ業といって差し支えないものである。dust(ほこりを払う)、water(〔草木に〕水をやる、〔ウイスキーなどを〕水で割る)、book(予約する)、green(緑にする)など。外来語も同じ扱いを受けるので、たとえばkarateは「空手で打つ」という意味の動詞としても用いられる。名詞を他の名詞の前に置いて形容詞的に用いるという傾向も、現代英語の著しい特徴の一つで、pillow fight(〔子供がよくやる〕枕(まくら)合戦)、state university(州立大学)、citizenship qualifications(〔市民権を得るに必要な〕市民資格)などの例は無数につくることが可能であり、a clothes basket(洗濯物籠(かご))、Boys Town(少年の町)にみられるように、名詞の複数形まで形容詞的に用いることができる。「名詞+名詞」の結合は、通例、「形容詞+名詞」の結合と同様、「第二強勢+第一強勢」の型で発音されるが、これが「第一強勢+第三強勢」の型で発音されるようになると、複合語とみなされる。複合語というのは、全体で一つの単語とみなされるということである。たとえば、pillowcase(枕カバー)、station wagon(ステーション・ワゴン)などをはじめ、sports day(スポーツの日)、savings bond(貯蓄債券)、wages council(賃金審議会)などはいずれも複合語である。屈折語尾の消失によって可能になった自由な品詞の転換は、英語における多彩な語形成を支える大きな原動力ともなっていることがわかる。

[安井 稔]

統語論

分析的になった現代英語は、屈折による語形変化をほとんどもたない。名詞のmanを例にとればman、man's、men、men'sの4形があるだけで、動詞driveの場合ではdrive、drives、drove、driven、drivingの5形があるだけである。代名詞にはいくつかの屈折変化があるが、形容詞にはない。したがって、全般的に、英語はきわめて簡単な言語であるという印象を与える。英語には文法がないという人までいる。しかし、これは明らかに誤りである。英語が入りやすく、窮めがたい言語であることもよく知られているところである。これは、簡単な語形変化と、複雑な文法をもっているためであるとしてよい。複雑な文法というのは、簡単な語形変化に対する代償であるといってもよい。そういう英語の文法の中核をなしているのは何であるかというと、それは固定した語順であると考えることができる。

たとえば、〔1〕The hunter killed the bear.(その猟師はそのクマを殺した)と、〔2〕The bear killed the hunter.(そのクマはその猟師を殺した)とを比べると、用いられている単語はまったく同じであるのに、〔1〕と〔2〕とでは、殺されたものがまったく異なる。その原因は、単語の配列順にある。単語の配列順が簡単な場合、「主語+述語動詞+目的語」の形に固定していると、伝達内容は、この形にあわせて言語化しなければならない。しかも伝達内容は概略、旧情報と新情報という二つの部分に分かれる。旧情報というのは、相手がすでに知っている、と話し手の側で判断している事柄であり、新情報というのは、相手が知っていない、と話し手の側で判断している事柄である。言語の使用は一般に、旧情報という、いわば杭(くい)に新情報をひっかけるというふうにして行われる。これは、どのような言語においても、言語である限りかならず備えている側面で、日本語では主語の旧情報、新情報は、「は」と「が」で区別される。英語では、これを固定した語順のなかで行わなければならない。そのうえ、これも、どの言語でも必要なことであるが、疑問文、感嘆文、命令文、平叙文などのように、話し手が相手に対してどういう姿勢で話をしているかということや、自分の述べている命題内容に対し、話し手がどれだけ確信をもっているかというコメントを示す法性(モダリティmodality)なども、すべて、「主語+述語動詞+目的語」という基本的な語順を守りながら、組み込んでいかなければならない。英語の文構造が現在のようなものになっているのは、煎(せん)じ詰めると、固定した語順が文法関係を示すという特性に、ほとんどすべて還元できるといってよい。日本語のように語順が比較的自由で、文法関係は示さず、語順の決定はむしろ語用論的に行われるという型の言語において、文構造は、英語とはきわめて異なる特徴を示すことになる。英語を文法的語順型言語とすれば、日本語は語用論的語順の言語とよぶことができる。

文法的語順型である英語を特色づけている構文としては、次のものをあげることができる。(1)不定冠詞、定冠詞を含む限定詞体系の発達。(2)文頭の位置を占める、意味内容の希薄なitやthereを含む構文の発達。(3)とくに埋め込み文のなかでは、著しく構造を変えてしまうことのない、いわゆる構造保持的な変形操作のみが発達している。(4)語順で主語が決まる。(5)受動変形、Tough移動、It置き換え変形などのような、新しい主語をつくりだす変形が発達している。(6)疑似分裂文や分裂文のような、概略、前提となる部分と焦点になる部分を統語的に明示する構文が発達している。

(1)と(2)とは、日本語の「は」と「が」の区別とも関係がある。〔3〕(a)The girl came into the room.(その少女は部屋に入ってきた)、(b)A girl came into the room.(1人の少女が部屋に入ってきた)、また〔4〕(a)The book is on the desk.(その本は机の上にある)、(b)There is a book on the desk.(机の上に本が1冊ある)などの例を参照。(4)に関しては、〔5〕Over the fence is out.(〔野球の規則などで、ボールについて〕塀の向こうはアウトだよ)のような文を参照。(5)のTough移動というのは、〔6〕(a)It was not difficult to find you.(あなたを見つけるのはむずかしくなかった)から、(b)You were not difficult to find.(あなたはすぐに見つかった)を導くような操作をいい、It置き換え変形というのは、〔7〕(a)It is likely that he will win.から、(b)He is likely to win.(彼が勝ちそうだ)を導くような操作をいう。(6)の疑似分裂文というのは、〔8〕(a)John bought a car.(ジョンは車を買った)から導かれる、(b)What John bought was a car.(ジョンが買ったのは車でした)のような文のことをいい、分裂文というのは、〔8〕(a)から導かれる〔8〕(c)It was a car that John bought.(ジョンが買ったのは車でした)のような文のことをいう。〔8〕(c)の形の文は日本語にはないもので、しいて訳すと〔8〕(b)と同じ訳になってしまう。不定詞、動名詞、that節、派生名詞化形などがよく発達しているのも英語の特色で、こういう言語的装置は、複雑な意味内容を名詞的表現という、いわばカプセルの中に包み込んで、それを文中の名詞が入ると決められている位置に送り込む機能をもつもので、英語の文構造を重層的なものにしている。

[安井 稔]

アメリカ英語

アメリカ合衆国を中心とする地域において用いられている英語のことを、「アメリカ語」とか「米語」(the American language)とよぶのは適当でない。「アメリカ英語」(American English)とよぶのがよい。アメリカの英語は、英語の一種であって、英語とは別個の独立した言語であるというわけではないからである。

アメリカ英語というのは、理論的には、アメリカ合衆国において用いられている英語なら、そのすべてをさしうるわけであるが、実際に「アメリカ英語」という用語が用いられるのは、それが、イギリスなどの英語と異なる場合に限られる。どれだけ異なればアメリカ英語的であるといえるかというのは、また別のめんどうな問題であり、ここでは、アメリカ英語をイギリス英語から区別している特徴をいくつか略述することにする(「つづり字」については、〔現代英語の特色〕の項で触れた)。

現在のアメリカ英語は、歴史的には、1620年、イギリスからアメリカへ渡ったピルグリム・ファーザーズの英語にさかのぼる。この歴史的事実がもっとも色濃く残っているのは、現代アメリカ英語の発音においてである。たとえば、hot[hat]、grass[græ:s]、boat[bo:t]、secretary[sékrətèri]、tune[tu:n]等々の語にみられるような、いわゆるアメリカ英語式発音は、いずれも、17世紀イギリス標準英語の発音様式を伝えるものである。いわゆる巻き舌音の[r]の場合も同様である。

新大陸に特有の動植物や風物を示す語彙が、アメリカ英語の特色の一つとなっていることはいうまでもない。が、統語論に関する英・米の違いは、ほとんどないに等しく、I will〔一人称単純未来〕、We suggested that he leave at once.〔仮定法現在〕などの用法が目につく程度である。したがって、印刷されたページの字面を見る限りでは、それが英・米いずれの人によって書かれたものかは、しばしば判定つきかねるといえる。

[安井 稔]

『市河三喜・高津春繁編、大塚高信著『世界言語概説 英語』(1952・研究社)』▽『中島文雄著『英語発達史』(1951・岩波書店)』▽『安井稔著『音声と綴字』(1955・研究社)』▽『安井稔著『英語教育の中の英語学』(1973・大修館書店)』▽『安井稔編『新言語学辞典』改訂増補版(1975・研究社)』▽『大塚高信・中島文雄監修『新英語学辞典』(1982・研究社)』▽『S. A. ThompsonModern English from a Typological Point of View : Some Implications of the Function of Word Order, Linguistische Berichte, vol.54 (1978, Friedr. Vieweg & Sohn, Wiesbaden)』

百科事典マイペディア 「英語」の意味・わかりやすい解説

英語【えいご】

→関連項目アメリカ英語

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界の主要言語がわかる事典 「英語」の解説

えいご【英語】

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「英語」の意味・わかりやすい解説

英語

えいご

English language

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の英語の言及

【アメリカ英語】より

…イギリスとイギリス連邦諸国で用いられる英語に対し,アメリカ合衆国で用いられる英語を指す。

[歴史]

四つの時期に区分できる。…

【イギリス】より

…正式名称=グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland面積=24万4792km2人口(1996)=5848万9975人首都=ロンドンLondon(日本との時差=-9時間)主要言語=英語通貨=ポンドPoundヨーロッパ大陸の西方に位置する立憲王国。正式の国名は〈グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国〉で,〈英国〉とも呼ばれる。…

【インド】より

…また,ベッドイド型人種に属するとされる中部インドのゴンド族の一部などはインド・アーリヤ系の言語を用いている。インド(バーラト)では,インド・アーリヤ語系のヒンディー語への国語化政策が進められており,現在はヒンディー語と英語が公用語とされている。ただし,1971年度国勢調査ではヒンディー語を母語とする人口は全体の約25%である。…

【インド・ヨーロッパ語族】より

…このように,一つの言語が広い地域にわたって他の言語を征服し,分化していくという事実をみると,印欧語の場合にも先史時代に小規模ながらラテン語に似た過程が各地で繰り返されて,歴史上に示されるような分布が実現したと考えられる。

[英語とドイツ語]

この語族に属する言語をみると,現在の英語とドイツ語でもかなりの違いがある。この二つの言語はともにゲルマン語に属し,なかでもとりわけ近い関係にある。…

【同音語】より

…同音異義語ともいう。英語のsonとsunはともに発音は[sʌn]であるが,異なる意味をあらわしている。これが同音異義語である。…

【同義語】より

…しかし明らかに別個の2語が,ある文脈ではまったく同義に用いられる場合がある。たとえば〈めくる〉と〈まくる〉とか,英語のpaperとarticleは〈論文〉の意味ではかなり接近している。また感情的には違うが知的・概念的にはほぼ等しいと思われる語は数多く認められる。…

※「英語」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...