カタクリ (片栗)

Erythronium japonicum Decaisne

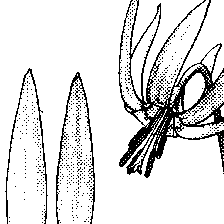

北日本の春先をいろどる美しいユリ科の多年草。淡く鮮やかな紫色の色あいと,花弁のつけ根にある濃紫色の斑紋とのコントラストがみごとで,くるりと反転した花弁のかわいらしさが親しまれている。鱗茎は地下深く入ることで有名で,地表近くで発芽した後,根の牽引作用によってしだいに地下へもぐる。葉は地表付近に1対展開し,長い葉柄がある。表面はウズラの卵の模様に似た紫斑がある。花茎は高さ20~25cmで,頂端に1花のみをつけ,花はややうつむいて咲く。花期は4~5月。花弁基部のW字形の斑紋は送粉昆虫を誘導するためのマークであると考えられている。花弁基部付近には蜜腺がある。栽培して観賞用とされるほか,鱗茎からは良質のデンプンがとれる。以前は石臼でひき,木綿でこして片栗粉をとった。現在,市販されている片栗粉は量産されたジャガイモやトウモロコシのデンプンである。鱗茎はまた,そのまま煮て食べてもおいしく,若葉もゆでて食べられる。カタクリ属Erythronium(英名dogtooth violet,adder's tongue)の分布の中心は北アメリカで,15種が知られており,花色は黄色や橙色など変化に富む。これらは観賞用に栽培されるが,日本ではまだそれほど普及していない。

執筆者:矢原 徹一

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

カタクリ

かたくり / 片栗

[学] Erythronium japonicum Decne.

ユリ科(APG分類:ユリ科)の球根性多年草。球根は鱗茎(りんけい)で白色の長楕円(ちょうだえん)形。花茎は10~20センチメートル。葉は普通2枚が花茎下部につき、長楕円形ないし楕円形で淡緑色。暗紫色の斑紋(はんもん)のあるものが多い。早春に雪解けとともに開花する。花は花茎の先に1、2個開き、花被(かひ)は6枚。紅紫色で内側基部近くにW字状の斑紋がある。まれに白色花もある。果実は蒴果(さくか)で3稜(りょう)のある円形。北海道から九州に生育するが、四国、九州ではまれにしかみられない。カタクリ属は東アジア、北アメリカ、ヨーロッパに20種あるが、日本には1種のみ分布する。

全草をゆでて食用とするが、鱗茎から良質のデンプンをとり、かたくり粉と称したが、現在かたくり粉と称しているもののほとんどはジャガイモデンプンである。薬草として強壮剤、胃腸薬、解毒剤に用いる。古名のカタカゴがカタコユリとなり、転訛(てんか)してカタクリとなったとされる。ほかにカゴ、イノシタ、ブンダイユリ、ハツユリの名もある。

[冨樫 誠 2018年12月13日]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

カタクリ

ユリ科の多年草。おもに北海道,本州中北部の山野の林内にはえ,朝鮮半島,アムールなどにも分布する。早春,地下の円柱状の鱗茎から,柔らかく,長さ6〜12cm,狭卵形で,上面に紫褐色の雲紋のある2個の葉をつけた花茎を出し,頂に径5cm内外の1花を下向きにつける。花被片は6枚,紅紫色で基部近くにW字形の濃紫色の斑紋があり,そり返る。【さく】果(さくか)は丸く,3稜がある。鱗茎から片栗粉を作った。

→関連項目デンプン(澱粉)料作物|万葉植物

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

カタクリ(片栗)

カタクリ

Erythronium japonicum; dog's tooth violet

ユリ科の多年草。広く山野や林の中に生える。鱗茎は長楕円形で長さ 5cmぐらい,地中深くにある。早春に,高さ 20cmぐらいの花茎を出し,先端に1個の紅紫色の花を斜め下向きにつけて美しい。茎の中部に紫斑のある2枚の長楕円形の葉をつける。鱗茎に含まれるデンプンを精製して食用,薬用とする。かつては良質のデンプンとして賞用され,片栗粉の名はいまも残る。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

出典 日外アソシエーツ「事典・日本の観光資源」事典・日本の観光資源について 情報

Sponserd by