翻訳|gas turbine

精選版 日本国語大辞典 「ガスタービン」の意味・読み・例文・類語

改訂新版 世界大百科事典 「ガスタービン」の意味・わかりやすい解説

ガスタービン

gas turbine

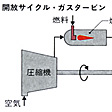

高温高圧のガスを用いてタービンを回し,動力を取り出す原動機。一般には,大気から空気を吸い込み,圧縮機で圧縮して圧力を高めてから燃焼器に入れ,この加圧空気で液体または気体の燃料を燃焼させて高温高圧のガスを得る。タービンで発生した動力の一部は圧縮機を駆動するのに用いられ,残りを有効出力として利用するので,原動機として作動するためには,タービンの発生動力が圧縮機駆動動力よりも十分大きいことが必要である。大気から空気を吸い込み,タービンを回した後,再び大気に排出する形式のものを開放サイクルガスタービンといい,これに対して,空気だけでなく炭酸ガスやヘリウムガスなどを閉じた流路に流し,外部加熱器で加熱して高温高圧のガスを作る形式のものを密閉サイクルガスタービンと呼ぶ。密閉サイクルの場合,タービン排気を再び圧縮機に送るには,前置冷却器によって温度を下げることが必要である。

タービンの排気ガスはまだ温度が高く熱エネルギーをもっているので,熱交換器を用いてこの熱の一部を回収し,圧縮機出口の空気の加熱に用いると,その分だけ燃料が節約され熱効率を向上させることができる。このような熱交換器付きのガスタービンは再生サイクルガスタービンと呼ばれ,一方,熱交換しないものを単純サイクルガスタービンという。もっとも構造が簡単でかつよく使用されているのは,単純開放サイクルガスタービンである。構造の簡単さよりも燃料経済を重視する大型のガスタービンでは,熱交換器のほかに,圧縮機とタービンを高圧側と低圧側に二分割して,それぞれの間に,空気の温度を下げて,高圧圧縮機の駆動動力を減少させるための中間冷却器およびガスの温度を上げて,低圧タービンの出力を増加させるための再熱器を加えて熱効率の向上を図っている。

以上のような軸出力として動力を取り出すもの以外にも,ガスタービンには,タービンは圧縮機のみを駆動し,ガスのもっている残りのエネルギーはジェットノズルで膨張させて高速のジェットとして後方に噴出し,その反動で推力を得る,いわゆるジェットエンジンもある。また,原動機そのものとしてではなく,内燃機関と組み合わせ,内燃機関の排気ガスでタービンを回し,その動力で圧縮機を駆動して機関給気の加圧用に使用する過給用の排気タービンや,単にガス発生器として使用し,そのガスでタービンを回して動力を取り出すフリーピストンガスタービンもガスタービンの一種である。

ガスタービンの特徴

ガスタービンは定圧のもとで燃料を連続的に燃焼させ,燃焼ガスで直接タービンを回すので運動部分を回転運動のみで構成できる。このため内燃機関と異なり,往復運動と間欠的で爆発的な燃焼に伴う振動がなく,小型軽量で大出力が得られ,構造が簡単で信頼性の高い原動機となり得る。また冷却水が不要であり,潤滑油の使用もきわめて少なく,保守が容易で無人運転も可能である。起動が早いのも特徴で,負荷の急変にもすばやく対応できるので非常用発電機やピーク負荷用に適している。出力範囲は広く,数十kWの可搬型のものから,1基当り数十万kWの発電用まで作られ,さらに圧縮機やタービンの配置を適当に組み合わせれば,負荷の特性にもっとも適合したガスタービンを構成することができるので,ほとんどあらゆる用途に使用することができる。例えば発電機やポンプ駆動用では,圧縮機とタービンと負荷とを1本の共通軸に直結したままで運転できる。車両の駆動用には発進時のトルクが大きいのでこのままでは適用できないが,圧縮機駆動用タービンと出力タービンとを別の軸にすれば運転可能となる(車両用2軸ガスタービン)。ただしガスタービンは高速回転型の原動機なので,低速回転の負荷を駆動するときには減速装置を必要とする。騒音レベルは一般に高いが,高周波数成分が多いので消音技術は比較的楽で,排気ガスの浄化法も他の原動機よりも容易に行える。

ガスタービンの熱効率は圧縮機入口の空気の絶対温度T1とタービン入口のガスの絶対温度T3との比T3/T1が大きければ大きいほどよくなる。このため潜在的には高い熱効率をもっているが,タービン入口温度はタービン羽根の材料の使用可能温度で制限されるので,単機で比較すると熱効率はディーゼル機関や蒸気タービンに比べてやや低く,しかも重油などの低質燃料の使用が困難なため燃料経済性が悪い。多くの優れた特性をもっているにもかかわらず,一般産業用原動機としての使用がそれほど多くなかったのもこのためである。一方,高高度を高速で飛行する航空機用の原動機として用いた場合は,圧縮機入口の空気温度T1が低下するのでT3/T1が大きくなり熱効率が向上すること,小型軽量で大出力が得られることおよびジェット推進が高速飛行に適していることなど有利な点が多く,ガスタービンが最初に普及したのもこの分野であった。一般産業用としてもタービン羽根の冷却技術の向上および新しい耐熱材料が開発され,タービン入口温度1300~1400℃が実用される段階になってきたことに伴い,各種の用途にその使用が急速に増加している。

発達史

火をたくと燃焼ガスが勢いよく上昇する。この上昇するガスで羽根車を回す装置がガスタービンの先祖である。アレクサンドリアのヘロンもこのような装置を考案していたといわれている。日本に古くからある回り灯籠も同じ原理である。この種の装置で実用になったのは中世ヨーロッパで使用されたスモークジャックsmoke jackと呼ばれるもので,暖炉の煙突の中に羽根車を置いたものである。羽根車の下端に歯車装置をつけて,肉を焼く焼きぐしを回したり,ベルを鳴らしたりするのに使用された。

1791年,イギリスのバーバーJohn Barberは,2台の往復ポンプでそれぞれ燃料ガスと空気を圧縮して燃焼器に入れ,燃料ガスを連続的に燃焼させて燃焼ガスでタービンを回し,減速歯車を介して圧縮用ポンプを駆動すると同時に上部歯車から動力を取り出す方式のガスタービンを考案して特許を得た。ガスタービンの名称を与えたのも彼であるといわれている。バーバーのガスタービンは考案のみであり,たとえ試作したとしても作動し得ないものであったが,現在のガスタービンの概念が正しく盛り込まれている点で評価に値する。1847年にはフランスのC.ビュルダンが多段の回転式圧縮機で空気を圧縮し,これを外部から加熱して高温になった空気で多段のタービンを回して動力を取り出そうという,いわゆる熱空気タービンを考案している。ドイツのF.シュトルツェも72年熱空気タービンを考案し特許を取った。これは別名火炎タービンとも呼ばれ,多段の軸流圧縮機と多段の反動タービンが同一軸についており,燃焼器が外燃式である点を除けば,現在の単純開放サイクルガスタービンとほとんど同じ形をしている。シュトルツェは実際にこれを試作して実験を行ったが,性能のよい圧縮機とタービンを設計する知識がなかったこと,および燃料の連続燃焼をうまく制御することができなかったため,結局成功しなかった。

ガスタービン実現のめどが立ったのは20世紀に入ってからであるが,これは蒸気タービンの実用化と発達に伴って,タービンの製作技術が一段と進歩したためであった。まず1900年代の初めフランスのR.アルマンゴーらは,ガスタービン用燃焼器,多段の遠心圧縮機,水冷式の2段の衝動タービンを組み合わせてガスタービンの運転に初めて成功した。約4000rpmで運転して,外部出力300馬力,熱効率は約3%であったが,あまりにも大型の空気圧縮機を必要とすることに多くの人々は失望を感じた。その後,ドイツのH.ホルツワルトらによって爆発燃焼方式のガスタービンの開発が進められた。当時は現在のような連続燃焼方式より,圧縮用動力の少ない爆発燃焼方式のガスタービンのほうが有望と考えられていたのである。ガスタービンの開発は,おもにスイスのブラウン=ボベリ社によって進められたが,最初は本来の原動機としてではなく,加圧に必要な動力を排気ガスでタービンを回して得ようという加圧燃焼式のボイラー(ベロックスボイラー)としてであった。この開発の過程の中で,爆発燃焼方式よりも連続燃焼方式のほうがタービンの効率がよいことも明らかとなった。1930年代に入ると,航空機の発達から生まれた空気力学の知識がタービンや圧縮機の設計に応用できるようになったこと,また耐熱材料の進歩もあって,性能のよい圧縮機やタービンが製造できるようになり,30年代の終りには,4000kWの発電用ガスタービン(ブラウン=ボベリ社)がスイスのヌシャテル市に据え付けられた。これが連続燃焼方式による実用第1号のガスタービンである。一方,ガスタービンを航空用原動機,いわゆるジェットエンジンとして利用する試みも30年代から活発に行われ,すでに37年にはイギリスのF.ホイットルが試運転に成功していた。

→ジェットエンジン

理論と熱効率

ガスタービンの作動は,縦軸に絶対温度T,横軸にエントロピーsをとったT-s線図上に表される(図1)。圧力P1とP2の間で作動する(圧縮機にもタービンにも損失がない)理想的なガスタービンサイクルは,断熱圧縮(1→2),等圧加熱(2→3),断熱膨張(3→4)および等圧放熱(4→1)の四つの過程で構成される。開放サイクルでは4→1は大気への放熱である。Cpを空気および燃焼ガスの定圧比熱(1kg当り)とすると,空気流量1kg/sを圧縮機で断熱圧縮するのに要する仕事Wcは,Wc=Cp(T2-T1),断熱膨張過程でタービンが行う仕事Wtは,Wt=Cp(T3-T4)であり,この差Wt-Wcが有効出力Weとなる。この有効出力を得るのに加えた熱量Q1は,Q1=Cp(T3-T2)で与えられ,WeとQ1との比We/Q1が理論熱効率ηthである。空気の比熱比κを用い,m=(κ-1)/κとすると,理想的なガスタービンの理論熱効率はηth=1-(P2/P1)⁻mと表される。この式からわかるようにηthは圧力比P2/P1のみの関数となり,圧力比とともに増加する。

実際のガスタービンでは圧縮機に損失があり,エントロピーが増加して圧縮過程は1→2′となり,圧縮に要する仕事はCp(T2′-T1)となって増加する。同様に,タービンにも損失があり,膨張過程は3→4′となり,タービンのする仕事は減少してCp(T3-T4′)となる。すなわち有効出力は大幅に減少してしまう。実際のガスタービンの熱効率ηactを示したのが図2で,タービン入口温度T3が高くなるほど熱効率が高くなることがわかる。出力についても同様でT3が高くなるほど大きくなる。

以上は単純サイクルの場合であるが,タービンの排気温度T4が圧縮機出口温度T2よりも高いと,熱交換器によってηrCp(T4-T2)の熱を回収することができ(ηrは熱交換器の温度効率),これを加熱に利用すればQ1がそれだけ減少し熱効率が改善される。また中間冷却器と再熱器を利用すれば,圧縮仕事を減少させ,低圧タービンの出力を増加させることができる。ただし,この場合,タービン排気温度は,再熱をしないときの排気温度T6′よりも高くなり,熱損失が増えるので,熱交換器を用いてこれを回収することが重要である。

用途

現在,ガスタービンは一部の小型機を除いて,ほとんどすべての航空機にジェットエンジンとして使用されており,これがもっとも普及が進んでいる分野ということができる。発電への利用も増えており,大出力のベース負荷用としては一般に蒸気タービンと組み合わせた複合機関として,非常用あるいはピーク負荷用としては単独で使用されている。またガスタービンと発電機をセットにしたターボ発電機は小型で,冷却水が不要なので地域発電,洋上発電,遠隔地発電用に,また車両に積載して移動用電源として広く利用されている。船では商船用の主機としての使用はほとんどないが,その機動性と小型軽量大出力の特性から,主として軍艦用の主機およびブースト用として使用されており,また鉄道用には1950年代ころからアメリカやヨーロッパで機関車(ガスタービン機関車)用の原動機として利用されている。自動車用の原動機としては,レーシングカー用および重車両用(主として軍事用)に一部使用されているのみで,乗用車用として一般化しているものはまだないが,公害を出す度合が少ないため,バスやトラックには今後使用が増えるものと予想される。このほか,ガスタービンは石油や天然ガスの長距離パイプラインのポンプ場の動力源としても広く使用されている。

執筆者:葉山 真治

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ガスタービン」の意味・わかりやすい解説

ガスタービン

がすたーびん

gas turbine

燃焼器などでつくられた高温高圧ガスを回転羽根車に当てて機械的エネルギーに変える熱機関の一種。内燃式の開放サイクル・ガスタービンと、外燃式の密閉サイクル・ガスタービンがある。

[吉田正武]

歴史

ガスタービンの基本的な考えは1791年のイギリスのジョン・バーバーJohn Barber(1734―1801)の特許にあり、圧縮後燃焼させたガスを定圧で回転羽根車に吹き付けるものであった。1864年のブールトンM. P. W. Bourtonの特許には、燃焼ガスに二次、三次の空気を加え、燃焼ガス温度を低下させるとともに流量を増し、タービンの出力、効率を高めるくふうがあった。これらの案ではタービンの羽根車(タービン翼車)については検討されていない。

一方、同様に高速の水流を用いる水車ではイギリスのジェームズ・ビシェノ・フランシスJames Bicheno Francis(1815―1892)の反動タービン、アメリカのペルトンLester Allan Pelton(1829―1908)の衝動タービンが大落差用の水車として19世紀中ごろまでにつくられていた。

1872年にドイツのフランツ・シュトルツェFranz Stolze(1836―1910)は、多段軸流圧縮機と多段軸流タービンと一つの燃焼器をもつガスタービンを考案し、1900年につくった。これは現在の大型ガスタービンと構成的には変わらない。1903年ごろフランスのルネ・アルマンゴーRené Armengaudとチャールズ・ルマールCharles Lemaleは、連続燃焼で定圧の燃焼ガスをつくり蒸気タービン用の翼車に吹き付けるガスタービンを試作した。このタービンは衝動タービンである。その後彼らは、このタービンと、フランスのアウグスト・ラトーの三段遠心式ターボ圧縮機を用いて、正味出力300馬力程度のガスタービンをつくった。

ガスタービンではタービン自身の効率も高くなければならないが、直結で運転される圧縮機をもつ場合は圧縮機の効率が高くないと、タービン出力の大半を圧縮機駆動に消費し、正味出力はわずかになり、全体の熱効率は低下する。アルマンゴーのガスタービンでも5%程度であった。1905年にフランスのビクター・ド・カラバダンVictor de Karavodineが、1918年ごろにドイツのハンズ・テオドール・ホルツバルトHans Theodor Holzwarth(1877―1953)が、間欠燃焼で燃焼ガスをつくりタービンに吹き付ける爆発型ガスタービンをつくった。ブラウン・ボバリー社でつくられたホルツバルト型のガスタービンは5000キロワットの発電機駆動にも用いられ、熱効率も全体で10%以上に達した。その後爆発型ガスタービンの開発が試みられたが、ターボ圧縮機の効率向上が困難なことから実用化されたものはない。爆発型はパルスジェットにその燃焼方法が採用され、さらにのちにフリーピストンエンジンを燃焼ガス発生装置として用いた爆発型ガスタービンの変形が実用化された。連続燃焼型のガスタービンの研究も続けられたが、正味出力が必要ない排気ターボ過給として実用化が進められた。

アルマンゴーのガスタービンのターボ圧縮機をつくったラトーは、単段の軸流タービンと単段の遠心圧縮機からなる排気ターボ過給機を1918年ごろ航空機用に実用化した。排気ターボ過給機は着実に実用に供され、航空機用の大出力機関から、のちには大型、中型のディーゼルエンジンにも用いられるようになった。ブラウン・ボバリー社は1928年に爆発型ガスタービンを実用化し、ついで強制通風のボイラーに応用したベロックスボイラーをつくった。その後発達した流体力学の助けを借り、高効率のターボ圧縮機の製作を進め、1940年ごろにターボ圧縮機を用いた熱効率20%に近いガスタービンをつくった。

ターボ型の連続燃焼のガスタービンが実用化されると、軽量大出力の特長を生かす航空機への応用が考えられ、1930年イギリスのフランク・ホイットルがターボジェットエンジンの特許をとり、ロールス・ロイス社の協力で1941年に実用化した。同じころBMW、ユンカース、ハインケル・ヒルト各社でもターボジェットエンジンがつくられ、実際に飛行機に搭載されている。それ以後、ジェットエンジンの発達とともにターボ圧縮機、タービンもさらに発達し、また燃焼器も進歩した。ガスタービンはタービン入口の燃焼ガスの温度が高いほど効率がよくなるが、そのためのタービン翼(動翼)の冷却方法も改良された。これらの進歩によって、ガスタービンは発電用、機関車用、船舶用にも用いられてはいるが、熱効率でディーゼルエンジンより不利であった。しかし、タービン翼などの材料と冷却方法の進化により、タービン入口温度が高くなり、発電用に大型のガスタービンが用いられるようになった。とくに発電用ガスタービンの排気で発生させた蒸気で蒸気タービンを駆動して両方で発電するコンバインドシステムは、総合効率が60%程度と高く小型でもあるので、21世紀になって従来の大型蒸気タービンを用いる火力発電所に変わって設置され始めた。

[吉田正武]

構造

燃焼方式で外燃型と内燃型に分けられ、さらに内燃型は爆発型と連続燃焼型に分けられる。外燃型は圧縮した空気、水素などを熱交換器で加熱しタービンに吹き付けるもので、多くは作動流体が循環する密閉サイクルである。原子力利用のガスタービンとして密閉式が考えられている。内燃型は圧縮した空気中で燃料を燃焼させるもので、爆発型はあまり高い圧力に圧縮する必要がなく、圧縮機は簡単なポンプでもよい。連続燃焼型は火炎が持続できるほどの高温まで圧縮する必要があり、多段の軸流式か遠心式圧縮機が用いられる。空気は循環しないので開放サイクルといわれる。タービンは普通は圧縮機駆動用と出力取り出し用の2軸以上であるが、発電用など負荷が一定しているときには、すべての圧縮機、タービン、負荷が結合された1軸式が用いられる。

航空機用を除いた、重量があまり問題にならないガスタービンでは、高温の排気ガスのもつ熱エネルギーを回収し圧縮機出口の高圧空気を加熱する再生式が普通であり、熱交換器をもつ。熱交換器は隔板式と回転する蓄熱体をもつ再生式が用いられ、小型ガスタービンでは再生式熱交換器が多い。また圧縮を1回で高圧力まで行うと空気の温度が高くなりすぎ効率が低くなるので、圧縮を2段以上にし、中間で冷却する中間冷却器をつけることがある。

ガスタービンは、往復動内燃機関が一つのシリンダー内で圧縮、燃焼、膨張を行うのと異なり、圧縮機で圧縮し、燃焼器で燃焼させ、タービンで機械的仕事に変換し、その大半で圧縮機を駆動し、残りを正味出力として外に取り出すもので、全体の効率は各部分の効率の積になり、一つでも効率が低いと全体の効率が下がる。また出力の制御も往復動内燃機関のように直接的ではない。たとえば、燃料をすこし多く供給すると燃焼ガスの温度が上がり、タービンの出力、圧縮機の回転数、空気流量、燃焼器に入る空気の温度と圧力が次々に増加する。このように段階が多いので、制御は簡単でない。またタービン、ターボ圧縮機の流量と圧縮比は狭い範囲で制御しないと破壊に至るおそれがあり、この点でも制御は容易ではない。

ガスタービンは、タービンのノズル、動翼の材質による制限のため、ノズルなどの冷却を行ってもタービン入口温度に制限があり、熱効率の向上にはこの温度を上げる必要がある。現在の燃焼器では、タービン入口温度の制限にあわせて、高温の燃焼ガスに二次、三次の空気を混合し、燃焼ガスを冷却している。

[吉田正武]

今後の課題

ガスタービンは小型、軽量で大出力を取り出せることと始動後すぐに全力運転できるという大きな特長がある。単体では熱効率は現在ディーゼルエンジン以下である。また熱効率を高めるには中間冷却、再生、再熱などの方法が用いられ、機関として複雑になる。タービン入口温度を高くできれば簡単な構成で高い熱効率が得られるので、セラミックスなど金属以外の耐熱性の高い材料で燃焼器、タービン翼、ノズルをつくる研究が進められている。圧縮機でも金属より軽量で強いカーボン繊維を使用した複合材が利用され始めている。したがって、ガスタービンの向上は新しい材料の利用の成功が鍵(かぎ)になる。より軽量、高出力、高熱効率を要求するジェットエンジンで実用化されれば、他のガスタービンにも使用され、コストが低くなれば自動車、機関車、船舶用としてより広く利用されるであろう。また、21世紀に入って前述のコンバインドシステムや、ガスタービンの排気で蒸気や温水をつくるコ・ジェネレーションシステムが広く用いられ始めている。

[吉田正武]

『五味努監修『自動車工学全書6 ロータリエンジン、ガスタービン』(1980・山海堂)』▽『富塚清著『内燃機関の歴史』新改訂版(1984・三栄書房)』▽『John Robert DayEngines ; The Search for Power(1980, The Hamlyn Publishing Group Ltd.)』

百科事典マイペディア 「ガスタービン」の意味・わかりやすい解説

ガスタービン

→関連項目ガスタービン機関車|ガスタービン自動車|軸流タービン|タービン|熱機関|複合発電|ヘリコプター

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ガスタービン」の意味・わかりやすい解説

ガスタービン

gas turbine

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

事典 日本の地域遺産 「ガスタービン」の解説

ガスタービン(S1A-01型)

「重要科学技術史資料(未来技術遺産)」指定の地域遺産〔第00089号〕。

非常用発電用小型ガスタービン普及の祖。〈製作者(社)〉川崎重工業株式会社。〈製作年〉1975(昭和50)年

出典 日外アソシエーツ「事典 日本の地域遺産」事典 日本の地域遺産について 情報

世界大百科事典(旧版)内のガスタービンの言及

【タービン】より

…大きい圧力差でも,複数の圧力段をおくことによって,圧力を順次落として仕事をとり出すことが可能である。 タービンには蒸気タービン,ガスタービン,水車,空気タービンなどがある。蒸気タービンは蒸気のエネルギーを利用したもので,火力発電所で代表される蒸気原動所の動力発生部として用いられ,ボイラーで発生した高温高圧の蒸気を復水器の低圧まで膨張させる間に仕事を発生する。…

※「ガスタービン」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...