翻訳|sill

精選版 日本国語大辞典 「シル」の意味・読み・例文・類語

日本大百科全書(ニッポニカ) 「シル」の意味・わかりやすい解説

シル

しる

sill

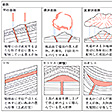

板状の火成岩体で、その周囲にある地層の層理面や変成岩の面構造に平行に貫入しているもの。一般的にほぼ水平かやや傾斜した岩体のものが多い。岩床sheet(シート)と同義に用いられることがあるが、岩床のほうが広い意味で使われる。スコットランドのエジンバラにあるドレライト(粗粒玄武岩)からなるシルは、化石を産出する堆積(たいせき)岩に挟まれて層理面と平行に入っていることから、18世紀後半に堆積岩か火成岩かで大論争が繰り広げられたことで有名である。この論争では、シルと接する堆積岩に火に焼かれたような痕跡(こんせき)があったり、一部の境界に沿って堆積岩の層理面がめくれ上がったように見えるところが見つかり、貫入岩体であることが示された。

[村田明広]

改訂新版 世界大百科事典 「シル」の意味・わかりやすい解説

シル

sill

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

最新 地学事典 「シル」の解説

シル

sill

地層面に平行かつほとんど水平の板状貫入岩体。多くはマグマの流動性の大きい玄武岩からなる。ときに節理などを伝い別の層間につながることもある。安定大陸地域に特徴的な貫入岩体。有名な例に,パリセード輝緑岩シル,カルー・ドレライトシル,イングランド北部のホワインシル(Whin sill)などがある。

執筆者:端山 好和

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

岩石学辞典 「シル」の解説

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「シル」の意味・わかりやすい解説

シル

Schill, Ferdinand Baptista von

[没]1809.5.31. シュトラスズント

ドイツ,プロシアの軍人。ナポレオン戦争に従軍中,イェナの敗戦後,1807年フランス軍に対しコルベルク包囲戦で義勇軍と騎兵隊を指揮し,ドーデンドルフを攻略。イギリス軍の支援を期待してメクレンブルクに進んだが,オランダ軍,デンマーク軍に包囲されて戦死。

シル

Sill, Edward Rowland

[没]1887

アメリカの詩人。一時カリフォルニア大学で英文学を教えた。代表的詩集に『隠者の庵その他』 The Hermitage and Other Poems (1868) ,『ミロのビーナス』 The Venus of Milo (83) などがある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「シル」の意味・わかりやすい解説

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内のシルの言及

【海底地形】より

… 小丘hill海丘ほど高くない小さな孤立した高まり。 シルsill海盆を分ける海裂または鞍部の低い部分。 深海小丘地域abyssal hills海底の小さな高まりがある地域。…

【海底地形】より

… 小丘hill海丘ほど高くない小さな孤立した高まり。 シルsill海盆を分ける海裂または鞍部の低い部分。 深海小丘地域abyssal hills海底の小さな高まりがある地域。…

※「シル」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...