翻訳|pectin

精選版 日本国語大辞典 「ペクチン」の意味・読み・例文・類語

ペクチン

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ペクチン」の意味・わかりやすい解説

ペクチン

ぺくちん

pectin

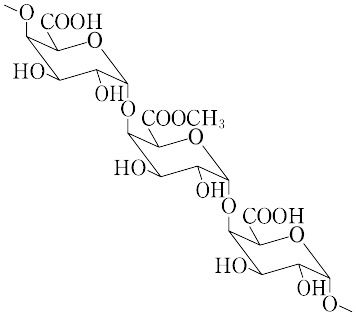

非セルロース性多糖類であるペクチン質の一種で、水溶性のペクチニン酸をいう。基本構造はガラクツロン酸(ガラクトースから誘導されるウロン酸で、各種の植物粘質物、細菌の多糖類などの構成成分)が直鎖状に連なったもので、カルボキシ基(カルボキシル基)の一部がメチルエステルになっている。普通6%以上のメトキシル基CH3O-をもっている。帯黄白色の無定形粉末で、水に溶けて粘度の高いコロイド溶液となり、これに酸あるいは糖を加えるとゼリー状となる。

ペクチン質は主として植物の細胞壁の中層を形成する物質で、細胞どうしを接着する糊(のり)の役目をしている。高等植物の細胞間に存在するペクチンは3種類の多糖類の混合物で、主成分のペクチン酸にアラビノース単位が分鎖状になったアラバンとガラクトースの重合体であるガラクタンが混在している。ガラクツロン酸がグリコシド結合で200以上重合したものをペクチン酸といい、ペクチン酸の一部がメチルエステル化したものがペクチンであり、ペクチンがさらにカルシウムやマグネシウムと分子間結合をして不溶性となったものがプロトペクチンである。ペクチン質は果実の成熟に伴って変化し、熟成の過程で重要な役割を果たしている。果実の成熟する初期にはプロトペクチン、ペクチン酸塩だけが蓄積しているが、成熟とともに水溶性のペクチンに変化し、ペクチン酸塩は消失して果実は柔らかくなってくる。ペクチンは熟した果実に大量に存在するので、リンゴやミカン類の果実をすりつぶしたものを酸性の水で熱抽出して得られる。工業的には、さらに抽出物を脱色後、濃縮するかアルコールなどで沈殿させて精製する。砂糖を加えると固まってゼリー状になるので、ジャムおよびゼリー製造に利用される。微生物培養の固形培地として寒天、ゼラチンの代用にするほか、医薬、乳化剤、化粧品、歯みがき粉などに利用される。

トマトや果実が成熟すると軟らかくなるのはペクチンが分解酵素ペクチナーゼ(ポリガラクツロナーゼ)によって分解されるからである。遺伝子組換え作物の先がけともなった「日持ちするトマト」では、アンチセンス法によってこの分解酵素のはたらきを抑え、果実を崩すことなく完熟させる。このような改良トマトは生食用のほか、ペクチン質の含量が高く粘性のすぐれたケチャップの製造にも適している。

[吉田精一・南川隆雄]

人体との関係

水溶性のポリガラクツロン酸(多糖の一種)である。メトオキシル含量7%以上のものを高メトオキシペクチン、7%以上のものを低メトオキシペクチンという。酸性下(pH2~3.5)でショ糖、グルコースを50%以上含むゼリーをつくる性質があり、低メトオキシペクチンもカルシウムイオンの存在でゲル化するのでジャムなどの加工に利用される。人間はペクチン消化酵素をもたないので消化吸収できないが、腸内細菌は分解するものが知られている。水溶性の食物繊維の一つであり、血中コレステロール濃度を低下させる作用をもったペクチンがある。

[不破英次]

『佐々木直亮著『りんごと健康』(1990・第一出版)』▽『桜井直樹ほか著『植物細胞壁と多糖類』(1991・培風館)』▽『橋本慶子・島田淳子編『調理科学講座6 食成分素材・調味料』(1993・朝倉書店)』▽『樋口隆昌編著『木質生命科学シリーズ2 木質分子生物学』(1994・文永堂出版)』▽『山田康之・佐野浩編『遺伝子組換え植物の光と影』(1999・学会出版センター)』▽『真部孝明著『ペクチン――その科学と食品のテクスチャー』(2001・幸書房)』▽『田沢賢次・永島豊著『男と女の腸内ミステリー――天然アップルペクチン』(2002・ケイワイプランニング、冬青社発売)』▽『佐野浩監修『遺伝子組換え植物の光と影2』(2003・学会出版センター)』▽『真部孝明著『フローチャートで見る食品分析の実際――植物性食品を中心に』(2003・幸書房)』

改訂新版 世界大百科事典 「ペクチン」の意味・わかりやすい解説

ペクチン

pectin

ペクチン質の構成成分で,多糖の一種。ジャムやゼリーの原料の一つ。酸性溶液中(pH2.5~3.5)でショ糖が存在すると,低温でゲル化することを利用してジャムやゼリーがつくられる。ペクチン質pectic substanceはセルロース繊維などとともに植物の細胞壁を構成する。主成分はD-ガラクツロン酸がα-1,4結合した高分子の酸性多糖(ポリガラクツロナン)であり,プロトペクチン,ペクチニン酸,ペクチン,ペクチン酸などから成る。プロトペクチンは,水に不溶性のコロイド状物質で,酵素や酸,アルカリの作用でペクチンやペクチニン酸を生ずる。ペクチニン酸はペクチン酸のカルボキシル基がメチルエステルとなったものであり,不溶性のゲル状で存在する。水溶性のものがペクチンである。ペクチンは無味,無色でカルシウムイオンと不溶性の塩をつくる。分子量は一定値が得られていない。ペクチン酸はペクチンの加水分解によって得られ,メチルエステル基をもたず,カルシウム,マグネシウムなどの塩として存在する。カルシウムイオンにより水に不溶性のゲルとなり,ショ糖と酸でゲル化しない点がペクチンと異なる。ペクチン質は,果実生長,熟成に重要な役割を果たす。未熟成果実中ではプロトペクチン,ペクチン酸塩など不溶性成分が多いが,成熟するにつれてしだいに水溶性ペクチンに変化する。ペクチン質に作用する酵素としては,プロトペクチンからのペクチン生成を触媒するプロトペクチナーゼが知られ,ペクチンエステラーゼはペクターゼとも呼ばれ,ペクチンを加水分解してペクチン酸を生成する反応を触媒する。また,ペクチンポリガラクツロナーゼは,ペクチナーゼとも呼ばれ,通常はペクチン酸の加水分解に作用し,ペクチニン酸を分解するものはポリガラクツロナーゼと呼ばれる。

執筆者:柳田 充弘

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

化学辞典 第2版 「ペクチン」の解説

ペクチン

ペクチン

pectin

ポリ(α1→4)-D-ガラクツロン酸の一部のカルボキシル基が,メチルエステル化している多糖の総称.高等植物の葉,茎,根,果実などに多く含まれ,これらの細胞の結合物質として,おもに中層に存在するが,一部は細胞膜や果汁にもある.かんきつ類の果実の皮(30%),てん菜パルプ(25%)などにとくに多い.メチル化度は,一般に9.5~11% であるが,3.5~50% と多様性がある.また,少量のアセチル基をもつものもある.メチル化度の少ないものはペクチン酸とよばれる.ペクチン質を酸の希薄水溶液で加熱抽出し,抽出液を濃縮して有機溶媒で沈殿させてつくる. 帯黄色の無定形粉末,またはシロップ状で,分子量は6万~8万.

帯黄色の無定形粉末,またはシロップ状で,分子量は6万~8万. 約+250°.70 ℃ 以上の熱湯に可溶,有機溶媒や冷水に不溶.水に溶けると粘性の高いコロイド溶液となる.アルカリと塩をつくり.とくに Ca2+ とは硬いゲルをつくる.ジャム,マーマレード,ゼリーなど加工食品の天然安定増粘剤,微生物用培地,薬用消化調整剤などに用いられる.[CAS 9000-69-5]

約+250°.70 ℃ 以上の熱湯に可溶,有機溶媒や冷水に不溶.水に溶けると粘性の高いコロイド溶液となる.アルカリと塩をつくり.とくに Ca2+ とは硬いゲルをつくる.ジャム,マーマレード,ゼリーなど加工食品の天然安定増粘剤,微生物用培地,薬用消化調整剤などに用いられる.[CAS 9000-69-5]

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

百科事典マイペディア 「ペクチン」の意味・わかりやすい解説

ペクチン

→関連項目アサ(麻)|アンチセンスRNA|細胞壁|食物繊維

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

食の医学館 「ペクチン」の解説

ペクチン

しかし、ジャムにはペクチンが豊富に含まれています。ペクチンはジャムのとろみ成分で、水溶性の食物繊維です。食物が胃から腸へと送られる時間を遅らせる働きがあり、その結果、腸のなかの糖分が吸収されるのを妨害します。だから血糖値の急上昇を防ぎ、一定値を維持するのに役立っているのです。また、ペクチンには、血中コレステロール値を下げる働きがあることも判明しています。

ペクチンはリンゴやイチジク、イチゴ、柑橘類(かんきつるい)などに含まれていますが、皮の部分に多く、皮も利用するジャムが効果的なのです。また柑橘類の種にもペクチンが含まれています。種を煮だしてペクチンを抽出し、ペクチンいっぱいの自家製ジャムをつくってみてはいかがでしょう。

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ペクチン」の意味・わかりやすい解説

ペクチン

pectin

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「ペクチン」の解説

ペクチン

世界大百科事典(旧版)内のペクチンの言及

【ウロン酸】より

…たとえば,高等動物の各種の組織にはヒアルロン酸,コンドロイチン硫酸,ヘパリンなどの酸性多糖があって,組織の構築に関与しているが,グルクロン酸はこれらの多糖の重要な構成成分である。また,植物の細胞壁構成成分であるペクチンにはガラクツロン酸が,褐藻の粘質物であるアルギン酸には多量のマンヌロン酸が含まれる。言い換えれば,通常の食生活によってウロン酸を含む多糖が摂取されるのである。…

【多糖】より

… 高等動物の細胞間基質にはヒアルロン酸,コンドロイチン硫酸などのムコ多糖が存在する。高等植物の細胞間物質としては,ガラクツロン酸とそのメチルエステルからなるペクチンが知られている。ペクチンは細胞壁の構成成分でもある。…

※「ペクチン」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...