翻訳|Leyden jar

関連語

精選版 日本国語大辞典 「ライデン瓶」の意味・読み・例文・類語

ライデン‐びん【ライデン瓶】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ライデン瓶」の意味・わかりやすい解説

改訂新版 世界大百科事典 「ライデン瓶」の意味・わかりやすい解説

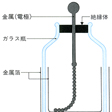

ライデン瓶 (ライデンびん)

Leyden jar

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ライデン瓶」の意味・わかりやすい解説

ライデン瓶

ライデンびん

Leyden jar

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「ライデン瓶」の意味・わかりやすい解説

ライデン壜【ライデンびん】

→関連項目ミュッセンブルーク

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...