大崎氏

おおさきうじ

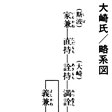

奥州探題(おうしゅうたんだい)。のちに陸奥国(むつのくに)の戦国大名。足利(あしかが)氏支流の斯波(しば)氏一族で、家兼(いえかね)を祖とする。下総国(しもうさのくに)大崎庄あるいは陸奥国大崎に、名字の由来があるという。世系に出入りが多く諸説があるが、奥州管領(かんれい)斯波詮持(あきもち)のころから、大崎氏を名のり、志田(しだ)、玉造(たまつくり)、長岡(ながおか)や賀美(かみ)、遠田(とおだ)、栗原(くりはら)の各郡を大崎領と称した。室町中期には、探題府とした玉造郡名生(みょう)城(宮城県大崎市)を中心に奥州国人を統率し、戦国大名に変質後は、賀美郡中新田(なかにいだ)城(宮城県加美(かみ)町)も居城に加え、黒川、内ヶ崎、古川、高泉(たかいずみ)、真坂(まさか)、百々(どうどう)諸氏ら親類衆と、氏家(うじいえ)、中目(なかのめ)、渋谷(しぶや)、里見(さとみ)諸氏ら宿老衆(しゅくろうしゅう)を中心として、領国を維持した。1590年(天正18)大崎義隆(よしたか)のとき、小田原攻め不参を理由に豊臣秀吉(とよとみひでよし)により所領を没収され、滅亡した。

[遠藤 巌]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

大崎氏 (おおさきうじ)

陸奥国大崎五郡(宮城県北西部)の戦国大名。先祖は足利一門の斯波(しば)氏。1354年(正平9・文和3)斯波家兼が室町幕府の陸奥国統治機関の長官である奥州管領として下向したのがはじまり。苗字の由来は祖先が下総国大崎荘を領していたためという。室町時代に奥州探題として発展し,15世紀中ごろの大崎教兼のころまでは,奥州武士の官職任命を幕府に取り次ぐなど,奥州武士の統率を行っていた。しかしその後は勢力を失い,南奥の伊達氏の下風に立つようになった。16世紀中ごろには,大崎高兼のあとに伊達稙宗の子小僧丸(義宣)が養子として入っている。また1588,89年(天正16,17)には重臣氏家吉継の内応によって伊達政宗の攻撃を受け,以後ほとんど独立性を失った。1590年小田原征伐に参陣せず,所領を没収されて滅亡した。同年遺臣たちが,あとに入った木村吉清に対する反乱を起こしている(葛西・大崎一揆)。戦国末期の居城は玉造郡名生(みよう)(現宮城県大崎市,旧古川市)。

執筆者:大石 直正

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の大崎氏の言及

【陸奥国】より

…鎌倉府滅亡の永享の乱(1438)にあたっては,稲村御所満貞は鎌倉に上って鎌倉公方足利持氏とともに自殺し,篠川御所満直は幕府と直結して,持氏にとってかわろうとする野心をみせるが,成功するはずもなく,1440年(永享12)の結城合戦の中で殺されてしまう。その後の陸奥国の政治的中心は,南北朝期の奥州管領斯波氏の後裔[大崎氏]である。大崎氏は当時[奥州探題]とよばれ,宮城県北部の大崎五郡を根拠に,軍事指揮,段銭(たんせん)徴収,官途推挙(かんどすいきよ)(推薦)などをよりどころとして,国人との間に弱いながらも一応の統属関係を保っており,この体制は15世紀末まではつづいていた。…

※「大崎氏」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by