精選版 日本国語大辞典 「奥州探題」の意味・読み・例文・類語

おうしゅう‐たんだいアウシウ‥【奥州探題】

改訂新版 世界大百科事典 「奥州探題」の意味・わかりやすい解説

奥州探題 (おうしゅうたんだい)

室町幕府の陸奥国行政機関。南北朝時代は奥州管領と呼ばれる。中先代の乱直後の1335年(建武2)8月,足利尊氏は鎮守府将軍北畠顕家に対抗して斯波家長を奥羽の統率者として登用する。《南方紀伝》等は家長を奥州管領の初任としているが,陸奥守兼奥州総大将が正確な名称であり,彼は鎌倉の足利義詮を補佐する執事でもあった。37年(延元2・建武4)2月には駿河・伊豆守護であった石塔義房が奥州総大将として入部してくる。奥州総大将の職権は軍勢催促,軍忠証判・注進などの軍事指揮権を中核とするものであったが,のちになると義房は所領の安堵,充行(あておこない),兵糧米徴収等の権限を行使し,統治権をも掌握しようとした。そのため45年(興国6・貞和1)奥州総大将を解任され,かわって畠山国氏,吉良貞家が奥州に派遣された。この両者から奥州管領の呼称がみられ,ここに奥州管領制が成立し,二人管領制となった。当時中央政界では足利直義と高師直の確執が顕在化しており,奥州支配もその影響を受け,吉良貞家は直義派,畠山国氏は高師直派として奥州に入部してきた。両者間には明確な職務分掌はなく,軍事指揮権,下地遵行権,闕所地調査権等について両者ともにその権限を行使し,しかも連署状すら発給している。奥州管領の職権は軍事指揮権,寺社興行権が中心であり,奥羽諸氏の当知行安堵,恩賞充行,裁判等については管領の審査,推挙によって幕府が決定するのであり,また奥州管領府の構造は奉行制と両使によって成り立っていた。

尊氏と直義の間に起こった観応の擾乱(かんのうのじようらん)は全国各地に波及したが,奥羽においても吉良・畠山両管領の激突となり,直義派の吉良貞家が畠山国氏を破り自刃させた。ここに奥州管領制は分裂した。その後尊氏は斯波家兼を奥州管領として派遣したが,奥羽の分裂は激しく,吉良貞家の子息満家,その弟治家,畠山国詮,石塔義元,石橋和義,同棟義らが奥州管領を自認し,奥州四管領と呼ばれるようになる。奥州の広域行政府としての実体を持たなくなっていた奥州管領制にかわって,91年(元中8・明徳2)陸奥・出羽両国が鎌倉公方の管轄下に入ると,鎌倉府は99年(応永6)足利満貞,満直を下向させ,稲村御所,篠川(ささがわ)御所として奥羽を統轄させようとした。また幕府も1400年(応永7)大崎(斯波)満持を奥州探題に補佐し,従来の奥州管領制を引き継がせようとした。奥州探題と称されるようになったのはこのときからである。奥州探題の活動は篠川御所が滅亡したのちに多くみられる。その職権は国人にたいする軍事指揮権,段銭徴収権,官途推挙権などであった。探題の権限は大きくはなかったが,奥州の国人からは〈公方〉〈上様〉と呼ばれる存在であった。戦国期になると伊達氏が大崎氏を圧倒してこれを従えるようになり,奥州探題も伊達氏が補任されるようになった。ここに室町期における奥州の支配秩序である室町幕府-奥州探題体制は解体した。

→羽州探題

執筆者:伊藤 喜良

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「奥州探題」の意味・わかりやすい解説

奥州探題

おうしゅうたんだい

室町幕府の陸奥(むつ)国統治機関。地方行政府の一つ。足利(あしかが)氏が、斯波家長(しばいえなが)を鎌倉府執事(しつじ)、石塔義房(いしどうよしふさ)を奥州総大将に任命して、奥州掌握に着手し、1346年(正平1・貞和2)に奥州管領(かんれい)府を樹立。奥州管領は、吉良貞家(きらさだいえ)と畠山国氏(はたけやまくにうじ)を初代として、原則として2名が任命されたが、観応(かんのう)の擾乱(じょうらん)(1350~52)以後の政権分裂によって、同時に4名以上の者が管領を称する事態が続いた。義満(よしみつ)政権下の幕府管領細川頼之(ほそかわよりゆき)のとき、奥州探題制に改組。1391年(元中8・明徳2)に一時廃止され、奥羽両国は鎌倉府の配下に置かれたが、1400年(応永7)に、まず斯波大崎氏に探題の称号の復活が認められ、稲村(いなむら)・篠川(ささがわ)両御所の滅亡(1440)後、義政(よしまさ)政権下で、探題制の機能も回復した。しかし、応仁(おうにん)の乱以後、府の機能は形骸(けいがい)化した。なお、当時の大崎関係文書をも素材にして留守(るす)氏が書き上げたといわれる『余目氏(あまるめし)旧記』(1514)は、奥州探題中心の奥羽秩序が描写された記録として重要である。

[遠藤 巌]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「奥州探題」の意味・わかりやすい解説

奥州探題

おうしゅうたんだい

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「奥州探題」の意味・わかりやすい解説

奥州探題【おうしゅうたんだい】

→関連項目羽州探題|斯波氏|伊達晴宗|探題

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「奥州探題」の解説

奥州探題

おうしゅうたんだい

はじめは奥州管領(かんれい)とも。室町幕府の奥州統治機関。軍事指揮権・行政権をあわせもつ統治機関としての整備は,1346年(貞和2・正平元)ともに奥州管領に任じられた吉良貞家・畠山国氏の時期に求められる。観応の擾乱で幕府が分裂すると,その影響で奥州管領制も分裂。貞家と国氏の衝突以降,新管領斯波(しば)家兼のほか,吉良・畠山・石塔・石橋の諸氏が管領を自認して行動し,奥州全域を統治する機能を失った。南北朝末期に奥羽が鎌倉府の管轄に編入されたのち,幕府は斯波氏の子孫大崎氏を管領の職権を継承する奥州探題に任じ,鎌倉府を牽制。その後,戦国大名伊達氏が探題職を継承。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「奥州探題」の解説

奥州探題

おうしゅうたんだい

奥州管領ともいう。南北朝時代,足利尊氏が南朝の北畠氏に対抗するため,石堂義房を派遣し,陸奥の軍事・民政の権限を与えたのに始まる。のち畠山・吉良 (きら) 両氏につづき,斯波 (しば) 家兼・上杉憲英 (のりひで) をこの職に任じたが,家兼は大崎氏を称し,上杉氏を抑えて探題を独占した。1590年豊臣秀吉の奥州征討で廃絶した。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の奥州探題の言及

【探題】より

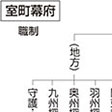

…室町幕府では幕府や関東府の管領・執事が探題と呼ばれた例はなく,それ以外の広い地域の管領権を有する職についてのみ探題と呼ばれた。九州を管領する九州探題,陸奥・出羽2国を管領する奥州探題とそれから分化して出羽1国を管領する羽州探題等である。このほか南北朝期の中国管領(中国探題)細川頼之や戦国期の羽柴秀吉の中国探題などの例もある。…

【陸奥国】より

…その後の陸奥国の政治的中心は,南北朝期の奥州管領斯波氏の後裔大崎氏である。大崎氏は当時奥州探題とよばれ,宮城県北部の大崎五郡を根拠に,軍事指揮,段銭(たんせん)徴収,官途推挙(かんどすいきよ)(推薦)などをよりどころとして,国人との間に弱いながらも一応の統属関係を保っており,この体制は15世紀末まではつづいていた。陸奥国の戦国争乱はこの体制の崩壊のあとにくる。…

※「奥州探題」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...