精選版 日本国語大辞典 「エネルギー資源」の意味・読み・例文・類語

エネルギー‐しげん【エネルギー資源】

- 〘 名詞 〙 エネルギー供給の原料となる基礎物質。石炭、石油、天然ガス、核燃料など。水力、風力、潮力、太陽熱などを含めていうこともある。エネルギー。

- [初出の実例]「原子力の研究・開発及び利用を推進することによって、将来におけるエネルギー資源を確保し」(出典:原子力基本法(1955))

改訂新版 世界大百科事典 「エネルギー資源」の意味・わかりやすい解説

エネルギー資源 (エネルギーしげん)

エネルギーは人類の生存にとって欠くことのできないものであるが,今日,主として利用されているのは,石油,石炭,天然ガス,水力,核燃料などによるものである。このほか,太陽の光や熱,川の流れ,風,あるいは牛糞,廃品など,対価を支払わずに利用されているエネルギーも大量にあるが,通常,エネルギー資源という場合には,対価の支払を必要とする商業的資源を指している。

しかし,2度の石油危機で1970年代半ば以降,石油価格が上昇し,資源の有限性が強く意識されるようになってくると,これら非商業的エネルギー源も,新しいエネルギー源としてより大規模に利用することが考えられるようになった。これらの新しい資源が十分経済的に利用できて,エネルギー源としての地位をもつようになるかどうかは,技術の発展の度合にかかっている。過去の歴史をみても,19世紀の産業革命のころから,主要なエネルギー源は,それまでの薪,炭,鯨油に代わって,石炭,水力,石油,そして最近は核燃料へと変わっている(表1)。

エネルギー源の交代の歴史

このような主要なエネルギー源の交代は技術の発展によって実現するが,反面,そうした技術の発展は,在来型の資源が価格の上昇や資源量の枯渇など,入手が困難になった場合に刺激され,促進される。したがって,何がエネルギー資源となりうるか,また資源の量はどれほどあるかということは,技術と経済の条件によって決まることであり,絶対的な限界を規定することはできない。

しかし,現実の経済活動においては,経済の発展に応じて,徐々にエネルギー消費が増えているのは事実であり,また,今日,主として使われている各種エネルギー資源の入手可能と思われる量が急激には変わりえないのも事実である。このため,中期的には,当面利用しているタイプのエネルギー資源について,需要過多,供給逼迫(ひつぱく),資源の限界等が問題になることは十分ありうる。

エネルギー需要の長期予測と資源

第2次大戦後,エネルギーの需要の趨勢(すうせい)と資源の賦存量を対比させて,エネルギー資源,とりわけ炭化水素資源の限界に直面する可能性を最初に指摘したのは,P.C.パトナムであった(《エネルギー問題の将来》1953)。パトナムは,エネルギー需要の動向を決める主要な要因として人口の増加率を考え,加えて,人口1人当りのエネルギー消費の増加傾向を考慮しながら,2050年までのエネルギー需要を予測した。その結果は,今日まで人類が主として依存してきた炭化水素資源(石炭,石油,天然ガス)は供給力の限界に到達し,自然界で年々発生しているエネルギー(太陽熱,水力,風力ほか)を利用しても,なお不足するだろうとみて,結論的に原子力発電の開発が必要である,とした。

このような長期のエネルギー需要の予測は,経済発展の度合や,技術進歩の状況等,多くの要因によって左右されるため,予測結果は往々にして狂いがちである。しかし,人間の経済活動が活発化し,所得水準が向上するにつれて,エネルギー消費が増加することは,疑いもなく事実である。1990年代半ばの時点における各国の所得水準とエネルギー消費量の関係をみると,所得の高さとエネルギー需要の大きさとの間には,密接な比例関係があることがわかる。1人当りの国内総生産と1人当りのエネルギー消費量の高さの相関でみると,高所得-高エネルギーのグループにはアメリカ,カナダ,スイス,日本,中所得-中エネルギーのグループには韓国,メキシコ,低所得-低エネルギーのグループには中国,インドというように,明確に区分できる。ただし,第1のグループの中では,スイス,日本などは高所得-中エネルギーに変わりつつあり,二極分化の傾向が現れている。今後,世界の経済発展の速度がどの程度になるかは,各様に予測されようが,所得が漸増するにつれて,エネルギー需要が増加していくことは確実な趨勢であり,したがって,パトナムが提起した資源不足の壁に行き当たるのは,それがいつであるにせよ,時間の問題であるということができる。ただし,壁に行き当たる時期がいつごろになるかは,韓国やそれに続く諸国が,今後どのような成長経路をたどるかによって大きく左右される。

1960年代を通じての世界経済の高度成長は,こうしたエネルギー需給逼迫に関する歴史的予測を,現実的な課題として再認識させることになった。そのきっかけとなったのは,ローマ・クラブの報告書《成長の限界》(1972)である。この報告は,エネルギーに限らず,多くの資源の需要は等比級数的に伸びるのに対して,資源の量には絶対的限界がある,として,人類の成長には限界が迫っている,とした。この問題はとりわけエネルギー資源について強い関心を呼び,エネルギー資源の危機意識が広まった。

エネルギー資源の量

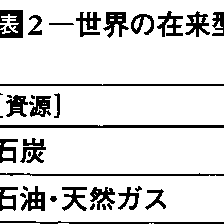

1980年の世界エネルギー会議は,人類の将来のエネルギー利用の可能性を見きわめるため,各種エネルギーの賦存量につき,各国の報告に基づいて集計した。

表2は,そのうち,これまで主として使われてきたエネルギー資源の推計量を示したものである。実際には,世界各国の資源量の調査を単一の機関が実行することは困難であるため,各国の調査結果を集計することになるが,資源の分類,資源量評価の基準等については,国際的に統一されたものがないため,今日得られる資源量に関する情報は,いずれもおおまかな指標という意味しかもっていない。

そうした制約のもとにではあるが,世界エネルギー会議での集計結果は,いちおう世界の在来型のエネルギー資源の量は,確認可採埋蔵量,推定追加資源量を合わせて382818167.5×1015Jと推計された。これは,石油に換算して約9兆klである。1980年代初頭の世界のエネルギーの生産(≒消費)量は,石油換算約50億klであるから,上記資源量のうち,確認埋蔵量だけについていえば180年分,推定追加資源量まで加えると,その10倍の1800年分の資源があることになる。

表2に掲げられているもののうち,水力以外はすべて枯渇性の資源であるから,いくらその量が多くても,いずれは消費しつくされるということもできるが,その時間的広がりは,確認可採埋蔵量と推定追加資源量まで加えた場合では,あまりにも開きが大きく,〈資源の限界〉という言葉の意味も違ってくる。換言すれば,人類が直面しようとしている資源枯渇の危機が,どれほど差し迫ったものであるかについては,前記程度の資料では不十分であり,個別のエネルギー資源について,さらに立ち入った吟味が必要となる。

石油資源

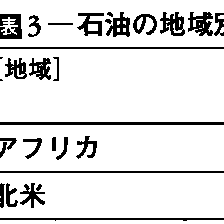

世界エネルギー会議で集計された石油資源量は,表3のとおりである。

石油の場合,一般に引用される資源量は確認可採埋蔵量であり,前記の表3では891億tである。これに対し,年間の採掘(生産≒消費)量は約25億t(1980年代初頭の水準)だから,可採年数は約47年ということになる。一般に,確認可採埋蔵量(R)÷生産量(P)=可採年数という式で表されるが,この式は石油に限らず,ウラン,石炭,天然ガス等,再生不可能な採掘資源すべてに適用することができる。

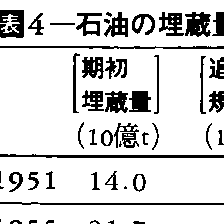

しかし,こうして得られた可採年数は,いわゆる限界的な年限を示すものではない。年々,探査活動が続けられ,新しい埋蔵資源量が発見されて追加されると,年々の確認可採埋蔵量は大きくは変わらない。石油の場合,年々,大量の消費がなされているにもかかわらず,前記の可採年数はほぼ30年前後で一定しており,90年代には40年を超えているのは,このためである(表4)。

資源区分の概念

資源の限界,あるいは利用できる資源の総量を問題にする場合には,現在確認されている資源量のほかに,将来発見され,追加されると思われる資源量も加えて考えなければならない。

後者の,確実性においては劣るが,かなりの確度で可能性のある資源は,一般に,推定埋蔵量,予想埋蔵量,期待資源量等と呼ばれるが,石油の場合には次のような区分が行われている。地中に存在する石油(原油)の総量を原始埋蔵量といい,この原油は恵まれた自然条件のもとで,特定の個所(油層,油田)に集積していると考えられる。この油層に対して,探鉱・試掘等の作業を行い,十分なデータのもとに経済的に採取することが可能と判断されたものが,確認可採埋蔵量である。

この確認可採埋蔵量は,事業を継続するうえで必要で十分なものでなければならないが,その水準が達成されれば,その水準を大きく超えて探鉱・試掘等の作業が行われることはない。必要以上にこの部門に巨額の投資を行うことは,経済的に負担となるからである。その意味で確認可採埋蔵量は商品の手許在庫に似た性格をもっている。

これに対し,長期の見通しを行う場合は,実際に確認のための作業が行われていなくても,ある程度推定により,埋蔵資源量が見積もられる。こうして,将来発見されるであろうと推定される資源量が推定追加資源量である。この推定追加資源量と確認可採埋蔵量,それにすでに採取された累計生産量を加えたものが,究極資源量である。

石油資源は存在していても,現存の技術,経済的条件のもとでは採取不可能な部分は,そのまま地中に残される。現在の商業的油田で,地上にくみ出される石油の量は,地下に存在する石油の総量のうち,約1/3とみられている。この比率を回収率というが,回収率は,油層内に水を注入して圧力を高めたり(二次回収),油層内で燃焼を起こし,燃料ガスの圧力で石油を地上に噴き出させる,あるいは化学溶剤を注入して噴出を促進させる(三次回収)などにより,高めることができる。将来,技術の発展により回収率が高まれば,可採埋蔵量の評価も増大することになる。

技術の発展と究極資源量の変化

長い将来の資源供給の可能性を考える場合,すでに確認されている資源量ばかりでなく,今後の努力により発見され追加されると思われる部分の資源量をも考慮に入れる必要がある。確認埋蔵量より,長期の視点に立つときは,むしろ究極資源量のほうが重要となってくる。ところが,究極資源量自体も,歴史的にみると大きく動いている。

第2次大戦が終わるころまでは,石油の究極資源量は,大きく見積もっても,1兆バレルと考えられていた。1960年代半ば以降,現在に至るまで,むしろ2兆バレルという数値のほうが有力視されている。これは,探鉱の技術が進み,また探査される地域が広がったことによっている。具体的には,第2次大戦末期に中東の海底に大量の石油資源が発見されたため,埋蔵量は急激に増加した。以後,中東ばかりでなく,メキシコ湾,北海等多くの地域で海底油田が発見されている。こうした成果は,水中に掘削管を下ろして,海底の石油を探し,かつ採取する技術が完成したためといえるが,併せて,石油が地下にどのようにして集積するかということに関する地質学の発展によるところも大きい。すなわち,80年代初頭では,海底から生産される石油の量は全生産量の約17%を占め,将来は30%にまで高まるだろうとみられている。この海底油田は,陸地から海面に流れ出した土砂が海水中の有機物質(プランクトン類)を含んで堆積し,それらの有機物質が,地中の熱と圧力により,石油に変成したと考えられている。この比較的浅い海底(水深200~300m)の部分が大陸棚であり,将来,石油の発見が有望視される地域である。このように,石油資源の評価は,技術や地質学の発展により,大きく変わってきており,石油に限らずエネルギー資源の将来を考える場合,技術の発展をつねに考慮に入れる必要があることをこれらの事実は示している。

石炭資源

石炭資源の量については,世界エネルギー会議(1980)では確認可採埋蔵量で13兆tと見積もっている(表5)。これは,同会議が1978年に行った調査より9400億t大きい。エネルギー価格上昇という経済的条件の変化により,資源量の評価が変わるということの好例といえる。石炭資源も確実度に応じて区分されている。表5の〈確認埋蔵量(石炭では確定埋蔵量ともいわれる)〉とは,現存の技術で採取可能と評価されたもの。回収可能とは,前記条件のもとで経済的に採取できるもの。追加資源量とは,期待しうる全石炭資源,とされている。このような定義のもとに,1兆3200億tが確実視される石炭として計上されている。それ以外の部分(全体の90%強)は,信頼度が50%ないしそれ以下と注釈されている。

石炭は,炭素,水素,灰分,固有水分,硫黄等の混合体であり,その組成の差によって単位当りの発熱量が違い,また性状の差によって用途ないしは石炭としての名称も違ってくる。世界エネルギー会議は,性状・組成にしたがって,石炭を泥炭,褐炭・亜炭,亜歴青炭,歴青炭,無煙炭の五つに区分した。後者のものほど発熱量が大きくなるが,こうした差を熱量換算で統一すると,石炭の資源量は,歴青炭に換算して約11兆t存在していることになる。

この石炭資源量は,表2で示したように,在来型エネルギー資源のうち,90%近くを占めている。維持可能年数も,石油,天然ガスに比べてはるかに長いため,将来のエネルギー源として期待されるところが大きい。しかし,石油に代わる資源として,どこまで評価できるかとなると,熱用(発電所,一般工場でのボイラー用等)の場合は比較的容易に代替可能であるが,石油需要の大半を占める内燃機関用液体燃料に肩代りするには,石炭を液化して,石油と同品質のものにする必要がある。石炭液化技術は,第2次大戦以来部分的に実用化しているが,まだ十分普及するに至っていない。その一つの原因は,液化に適した炭質の石炭資源がどれくらい賦存しているかについての評価ができていないことである。このため,石炭資源利用の可能性については,使用目的に沿った加工・転換技術の発展・成熟度に合わせて,慎重に考える必要がある。

天然ガス資源

天然ガスも資源量としては豊富である。世界エネルギー会議の調査(1980)では,世界の天然ガスの確認可採埋蔵量は74.1兆m3であり,追加可能な資源料は192兆m3である。石油に換算するとそれぞれ667億t,1728億tで石油以上の資源量である。

天然ガスは,メタン分が50~100%近く含まれる軽質の炭化水素である。その成因は,石油に付随して形成されたもの,石炭に付随したもの,オイルシェールに付随したものと多様であるが,いずれの天然ガスも組成・性状に大きな違いはない。

天然ガスが世界で大規模に利用されるようになったのは,第2次大戦後のことであり,したがって探査・開発の歴史も浅い。このため,探査・開発が進むにつれて,資源量の評価は大きめに修正されてきた。また地域的にも,アメリカ,中東などの有力な石油産出国ばかりでなく,旧ソ連,オーストラリアなど広く分布している。

天然ガスは石油とともに噴出するケースが多いために,天然ガス資源の推計の有力な手法は,石油の生産量に関連づけて行うものである。具体的には,石油が1m3くみ出されるときに,いくらの天然ガスが付随して回収されるかの割合を石油・ガス比と呼ぶが,これを手がかりに天然ガスの埋蔵量が計算される。この石油・ガス比は,地域によって大きな差があり,最小はスペインの石油1m3当り天然ガス10m3であり,最大はノルウェーの石油1m3当り天然ガス450m3である。

天然ガスの場合,この資源量と年間の天然ガス消費量とを対比しても,それが直ちに天然ガス資源の寿命,すなわち可採年数を意味することにならない。理由は,天然ガスが地上に回収されても,全部が有効に消費されず,かなりの部分が焼却その他の形で放棄されているからである。実際には,天然ガスは同一大陸内でパイプラインで輸送され,消費されるのが大部分で,これを冷却し,液状にして(液化天然ガス,LNG)専用タンカーで海上輸送して利用する例は,日本での例を除けば,数少ない。このため,中東,アフリカのガス資源は,十分利用されないまま放置されており,将来利用可能なエネルギー資源として,大きなゆとりをもっている。

天然ガスは石炭や石油に比べて,同じ発熱量当りの二酸化炭素の排出量が小さいため,地球温暖化防止の観点から今後需要が増加していくことが予想される。

オイルシェール,タールサンド

オイルシェール,タールサンド(オイルサンド)は,液状のエネルギー,すなわち石油資源が不足するとの見通しから,強い関心が払われた。エネルギー一般としては,原子力,地熱,水力資源が大きな役割を果たすことができるが,内燃機関用燃料として石油に代わりうるのは,石炭液化燃料か,もしくはオイルシェール,タールサンド,ないしはバイオマス利用によるアルコールくらいしか考えられないからである。

このオイルシェールについては世界エネルギー会議は石油に換算して3330億t,タールサンドについては1160億tと推計している。これは他の二,三の推計よりも低めである。

オイルシェール,タールサンドは,経済性のある資源としての地位が固まっていない。カナダのアサバスカで行われているタールサンドの生産は1993年で約900万tにすぎず,オイルシェールは世界計で約50万tにとどまっている。したがって資源の評価も,石油価格の動向等,時々の条件に応じて大きく揺れ動くものと考えられる。

水力資源

水力資源は,主として水力発電に用いられる。世界エネルギー会議の見積りでは,世界の全包蔵水力資源は,理論値では44兆2800億kWh/年と推定されている。このうち経済的に開発可能な量は19兆3900億kWh/年とされている。これに対して,1993年の発電実績は2兆2860億kWhで,約25%でしかない。

水力資源の利用が進まない理由の一つは,それがアフリカ,アジアなど開発途上の地域に多く存在しており,工業的利用の機会に恵まれないことである。日本がインドネシアのアサハン川(アサハン計画,1975調印),ブラジルのアマゾン川の水力発電でアルミニウム製錬事業を興しているのは,水力資源利用の数少ない例である。

ウラン資源

ウラン資源については,埋蔵量の評価に採掘可能コストを明示的にとり入れていることが大きな特徴である。また,核兵器の原料であるため,旧ソ連・東欧諸国および中国については情報量が少なく,評価基準も不統一なので,世界エネルギー会議の調査では参考資料として扱われており,世界計の集計には含まれていない。採掘コストが130ドル/kgの確認可採埋蔵量は旧ソ連・東欧諸国および中国を除いて223万tと推計されている。これに対して生産量は1993年で2万3300tであるから,可採年数は約96年ということになる。ただし,資源の維持可能年数という意味では,この数字は実勢を反映していない。なぜならば,現在のウラン需要は軍事用および発電用の過剰在庫から,かなりの部分が供給されているからであり,それだけ生産が低下しているからである。

ウラン資源の長期需給については,従来,使用済燃料の再処理によって回収されるプルトニウムを,高速増殖炉で利用することによって量的制約を大幅に緩和できると考えられていた。しかし,研究が進むにつれて技術的困難が大きいことが明らかになってきたため,高速増殖炉の研究開発は世界的に停滞しており,実用化の目途はまったく立っていない。このため,世界の原子力発電の動向次第では,ウラン需給が逼迫する可能性もないわけではない。ただし,ウラン資源についても確認可採埋蔵量以外に,約1000万tの期待資源量があると推定されており,資源の量的限界を見極めるのは困難である。

再生可能なエネルギー資源

枯渇性の炭化水素資源に対して,使ってもまた再生してくる自然のエネルギーは,資源の限界が意識されるにつれて,魅力的なものとなってきた。しかも,自然のエネルギーは,どれをとってみても,莫大な量であるため,なおさらである。

たとえば,地熱の場合には,地層に蓄えられている熱量は,世界エネルギー会議の調査では年間1024Jとされている。これは,今日,世界中で使われているエネルギーの量(年間3×1020J)に比べて,約3000倍の大きさである。しかも,地熱は地殻内部における核分裂作用によって再生されているため,尽きることがないエネルギーといえる。

同様に,太陽が地球表面にもたらすエネルギーは世界のエネルギー消費量の約3000倍と推計されている。

このほか,自然のエネルギー源には,風力,波力,潮流,海水中の温度差等があり,また光合成によるバイオマスもある。バイオマスは,エネルギーとしてより,食糧資源として重要であるが,一部は直接エネルギーに利用される。エネルギー以外の目的に使用された場合にも,使い残しのごみ,くずは,エネルギーに転化することが可能である。

このように,自然のエネルギーは巨大であり,概して公平に地表の各地にエネルギーをもたらしている。しかし,自然のエネルギーは粗放である。太陽のエネルギーは,地表において,平均1m2当り1kWでしかない。近代的発電所が1基100万kWないしそれ以上であり,1発電所基地が1000万kWに達する例が少なくないことを考えれば,粗放な自然エネルギーを集約して近代工業用に利用するには,それに見合う技術の発達が必要であり,また,それに適した地域は限られたものになると考えざるをえない。

このため,自然のエネルギーは,理論的に計算される規模の大きさに対して,現実に利用されている割合はきわめて小さい。将来,技術の発達により,この潜在的エネルギーの利用がどこまで進むかは今後の課題である。しかし,原子力発電の安全性についての不信感がぬぐいきれないことや,環境問題への関心の高まりを背景として,再生可能エネルギーへの期待は急速に高まっている。風車の技術進歩によるコストダウンが進んだ結果,アメリカの太平洋岸やデンマークなどの北欧諸国では風の条件のよい所で風力発電の建設が積極的に進められており,世界エネルギー会議の調査では1993年には,世界の風力発電設備能力は約320万kWに達している。また,太陽光発電については,大量生産によるコストダウンをねらって,各国が補助政策による需要の拡大を図っている。

エネルギー資源とエネルギー問題

エネルギー問題は,エネルギー資源の枯渇のおそれから,資源量の有無,大小などが焦点となって論じられる場合が多い。しかし,すでに述べたように,エネルギー資源の利用可能量は,技術的・経済的条件によって大幅に変化するものである。資源量を一定の枠の中に設定して,何年後かに枯渇すると予測するのは,必ずしも当を得たものではない。石油や石炭,天然ガスなどの地球に内蔵されている炭化水素資源が,いずれ消費しつくされる時期はあるにしても,かなり遠い将来のことと思われる。

現実にエネルギー資源の供給が制約されるのは,資源の枯渇そのものではなく,それ以前に,資源枯渇のおそれから,資源を温存し,資源価値を高めようとする資源保有国の行為によって生じている。このような資源供給の制約が起こる背景としては,資源が特定地域,ないし限られた大資源保有国に偏って存在し,併せて,それらの資源保有国の所得水準が低く,しかも,エネルギー資源の輸出に依存する単一経済構造の国であることが挙げられる。OPEC(石油輸出国機構)に加盟している産油国は,そうした例の典型的なものである。国際連合が〈天然資源に対する国家の恒久的主権〉の存在を確認する決議(1972)を行ったのは,資源輸出に依存する発展途上国が,資源の採掘,販売から生ずる経済的利益を踏台にして,近代的工業国家へと離陸する試みを支援するためのものであった。また,1972年にストックホルムで開催された国連人間環境会議は,先進工業国の大量の資源消費に警告を発し,地球的規模での環境保全の努力を呼びかけるとともに,発展途上国が工業化を達成するために必要な資源の入手確保を要求した。

このように,エネルギー資源問題の背景には,資源を大量に安い価格で消費しながら経済成長を続ける先進工業国に対し,資源価格を引き上げ,富の再配分を通じて近代化・工業化を達成しようとする発展途上国の新国際経済秩序の要求があったとみることができる(国連総会における〈新国際経済秩序の樹立に関する宣言〉の採択は1974年)。したがって,エネルギー問題の解決は,在来型のエネルギー資源の探査・開発や,新エネルギー,省エネルギー技術の開発など,直接エネルギーに関しての努力ばかりでなく,資源保有国の近代化・工業化の達成に協力し,資源輸出だけに富の源泉を依存しなくて済む体制づくりの面での努力が並行していなければ,抜本的なものといえない。それに加えて,21世紀にはエネルギーと環境の関係が格段に重視されるようになることは確実である。その結果,エネルギー源の選択基準として伝統的な安定性と経済性に加えて,環境への適合性が従来以上に重みを増してくる。発展途上国の環境問題への対応能力が限られていることを考えれば,この面での先進国からの技術的・資金的支援が新たな課題として浮上している。

日本のエネルギー資源問題

日本は,海底から隆起した火山列島であり,石油の成因である微生物の堆積には適した地形でなく,石炭も資源としてはかなりの量が存在するが,地層の褶曲により炭層が入り組んでいて,経済的に採取するのが困難であるなどの難点がある。わずかに豊富な降雨量と急峻な地形により,水力資源が発電に寄与したが,その利用可能量にも限度があり,一般に〈資源小国〉として嘆かれている。

日本にエネルギー資源が豊富に存在していないことは事実であるが,見方を変えれば,長期・巨額の資本投下を必要とする資源開発に資金を割り当てるよりも,資源は輸入して,これに加工・生産,輸出するという,戦前から伝統的な加工貿易方式が第2次大戦後の経済復興にも効果を発揮したため,エネルギー資源の開発は遅れがちの体質となったともいえる。

中東の原油が豊富・低廉に入手できた時期は,エネルギー資源の輸入・加工を中心とした重化学工業が最も高い成長を示した時期であった。1962年には,全一次エネルギー供給量のうち,輸入エネルギーは52.6%に上昇し,国産エネルギーと地位が入れかわった。また,一次エネルギー供給に占める輸入石油の比率は,最高77.4%(1973)の高さに達した。

1970年代半ば以降,石油を先頭としたエネルギー高価格化の時代に入ると,日本のエネルギー多消費型の素材産業は,輸出競争力を失い,衰退傾向をたどりはじめた。かわって,エネルギー消費が少ない,高付加価値型の機械・電子工業が成長し,産業構造は急速に変化した。この結果,国内総生産1億円当りのエネルギー消費量は,1971年の0.175t(石油換算)から81年には0.137tと,22%もの低下となった。1980年代中ごろ以降のエネルギー価格の低迷の中で,この傾向は頭打ちとなっているが,それでも96年には0.124tまで下がっており,ドル換算では世界で最も低い水準である。

エネルギー資源に恵まれない日本にとって,安くて豊富なエネルギーに依存していた産業技術,経済構造からの脱却は,エネルギー資源問題解決の次善の策であったといえよう。また,エネルギー自給力の強化については,準国産エネルギーである原子力発電が伸び悩んではいるが,一次エネルギー総供給量のうち12.3%を占めるに至っている(1996年度)。

日本が,エネルギーを全面的に自給することは困難であろうが,アメリカ,中国,ロシアに次いで世界第4位のエネルギー消費国,またエネルギーの正味輸入量では世界第1位である日本が,エネルギー消費量の節減と自給力の向上について成果を挙げることは,世界全体のエネルギー需給の緩和に大きく寄与している。その結果,エネルギー資源の供給を制約する動きが未然に防止され,適正な価格でエネルギー貿易が維持されるのであれば,日本はエネルギー資源問題の解決に一応の成果を収めたと評価することができよう。

日本に固有のエネルギー資源が豊富に存在せず,かなりの部分を海外に依存せざるをえない実情からすれば,最大の脅威は国際緊張の高まりによる突発的な供給中断であり,そうした緊急の事態に際してどのように対処するかが,エネルギー資源問題の第1の課題となる。直接的な対応策としては,石油備蓄量の増強,石油の国際的融通システムへの参加,エネルギー源の多様化と地域的分散化等が,すでに着手されているが,これらと並行して,日本としては,エネルギー資源の貿易を通じて,資源保有国との間に,経済交流,相互依存関係を強化し,国際緊張の解消に努めることが重要である。第2には地球温暖化防止の観点から,効果的なエネルギー需給対策を世界に率先して実行していくとともに,発展途上国に対する技術的・資金的支援を積極的に行って,地球規模での環境改善に貢献していくことが重要な課題である。

→原子力 →石炭 →石油 →天然ガス →電力

執筆者:高垣 節夫+鈴木 岑二

表1-世界の1次エネルギー供給構成の変…

表2-世界の在来型エネルギー資源の量

表3-石油の地域別累積生産量と資源量

表4-石油の埋蔵量・生産量,維持可能年…

表5-石炭資源の賦存量と可採量ならびに…

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「エネルギー資源」の意味・わかりやすい解説

エネルギー資源

えねるぎーしげん

現代社会の血液ともいえる石油、電力、天然ガスなどのようなエネルギーをつくりだす物質。従来は、軍艦や航空機の燃料、核兵器の原料として重要な戦略物質であり、20世紀二度の世界大戦の原因の一つに、エネルギー資源をめぐる列強の争奪があったといわれた。最近では、産業や国民生活の発展を支える基礎物質として重視される。とくに、1973年と79年の二度にわたる石油危機(オイル・ショック)の結果、(1)石油価格・エネルギー価格の高騰、(2)資源国の政治・軍事の不安から発生する供給途絶のおそれ、という新しい問題が出てきて、エネルギー供給が世界経済や国民生活を左右する大きな要因となり、石油以外の代替エネルギーの開発や、多様なエネルギー資源の有効利用が、どの国にとってももっとも重要な課題の一つとなった。

[富舘孝夫]

エネルギー資源の分類

エネルギー資源は、すでに使われている在来型エネルギーと、これから開発・商業化される非在来型の新エネルギーの資源とに大別できる。在来型には、石油、天然ガス、石炭(以上の三つは化石燃料という)、水力、原子力の五つが主要な資源であるが、発展途上の国ではいまでも薪(まき)、炭、動物糞(ふん)、農作物かすなどが大量に使われている。石油危機以来、石炭、天然ガス、原子力などの在来型代替エネルギーへの転換が進んでいる。

非在来型(新エネルギー)資源は、再生不能エネルギーと再生可能エネルギーとに分類される。これらのなかには、風力のように新しい技術のもとで再利用されるものもあるが、大部分はやっと商業化の端緒についた資源や、これから技術開発が行われる資源である。再生不能エネルギーには、オイルシェールやオイルサンドなど石油類似物質を含む資源(合成燃料油の原料)があるが、石炭を液化またはガス化した合成石油、合成ガス、メタノール(メチルアルコール)もここに分類されている。これらは化石燃料資源であり、いったん使ってしまうと永久に地球上から消えてしまう。

再生可能新エネルギーには三つのタイプがある。第一は、太陽熱(発電、冷暖房)、太陽光(電池)、風力、波力、海水温度差発電、地熱(ちねつ)などで、広い意味でソーラーエネルギーとよばれることもある。第二は、農作物や動物廃物などからつくられるアルコール燃料(エタノール)やガス(メタンガス)などのバイオマスエネルギーである。第三は、ほとんど無尽蔵にあるという意味で、核融合や水素エネルギーを再生可能資源に入れる場合が多い。

[富舘孝夫]

エネルギー資源量

地球には、まだ大量のエネルギー資源が存在する。たとえば、石油については、すでに発見され、現在の価格と技術で商業生産の可能な確認埋蔵量は約900億トンである。生産量は年間約30億トンだから、30年分が地下在庫として存在している。しかし、このほかに、まだ発見されていない回収可能資源を加えると、究極可採埋蔵量は2400億トンもあるとされる。さらに、生産技術が進歩したり、価格が上昇すれば、利用可能な資源量はもっと増える。

このように、エネルギー資源量は一般に、価格と技術の条件によって変化する。しかしながら、化石燃料やウランが有限であり、再生不能であることは確かである。現在いえることは、石油とほぼ同じ量の天然ガス資源があるほか、確認埋蔵量だけで石油の約4倍の石炭資源が存在する。原子力については、石油換算約250億トンの確認埋蔵量、約580億トンの究極可採埋蔵量のウランがあるが、これはすでに実用化されている軽水炉で計算したもので、もし自ら燃料を増殖するといわれる高速増殖炉の原子力発電で計算すれば、資源量は60~100倍に増加する。

非在来型エネルギーの資源量については、まだ科学的にはっきりした推定が出されていない。現在の手堅い試算を紹介すれば、石油換算約3500億トンの回収可能なオイルシェール、オイルサンドの埋蔵量が知られている。再生可能の新エネルギーの資源量については意味のある計算自体がまだできない。たとえば、地球上に注ぐ太陽エネルギーは毎年石油換算で約70兆トンに達するが、もっとも楽観的な見通しでも、2000年において石油換算5000万トンの利用がせいぜいであろうとされている。バイオマスエネルギーについてもほぼ同様なことがいえるし、核融合や水素エネルギーに至っては20世紀中の実用化は無理とされている。

[富舘孝夫]

エネルギー資源の開発

このように、資源量は多量にあるにもかかわらず、エネルギー危機などの重大な問題が発生するのは、エネルギー資源の開発・利用に特別な困難が伴うからである。まず第一に、長いリードタイム(先行期間)が必要である。すでに実用化されている在来型エネルギーの場合でも、資源を発見するのに必要な時間のほか、生産や輸送の設備を建設し、最終的に利用できるまで5年から10年もかかる。第二に、莫大(ばくだい)な資金が必要なうえ、非在来型エネルギーになるほど生産コストが高いという問題がある。第三に、非在来型新エネルギーの場合は、まだ実用化のための技術開発が未完成であり、量としても石油など在来型に比べれば、当分の間ほんのわずかしか利用できない。第四に、とくに石油、天然ガスについては、資源が中東など発展途上国に著しく偏在しており、その生産、輸出、価格などが資源保有国の政策に大きく左右される。

[富舘孝夫]

世界のエネルギー需給構造

長年にわたり世界のエネルギー供給の王座を占めてきた石炭は、第二次世界大戦後、低廉豊富な石油にその地位を脅かされた。石油は衣食住、交通、産業のあらゆる分野に進出し、1960年代後半に石炭を抜き、第一次石油危機直前の73年には一次エネルギー消費の半分近くを占めるに至った。しかし、その後発生した二度の石油危機によって、原油価格は1バレル(約159リットル)当り2ドルから34ドルへと20倍近くも高騰したことと、石油供給の不安定性とが原因になって、石油消費の伸びは鈍化し、第二次石油危機(1979)以降の3年間は大幅な減少を記録した。石油価格高騰は他のエネルギー価格の上昇をもたらし、エネルギー消費の伸びは全体として65~73年の年平均4.6%から、73~83年には1.6%へ著しく低下した。

[富舘孝夫]

エネルギーと経済の相互関係

このような変化の要因は、価格を媒介して作用する経済活動とエネルギー消費の相互関係から分析できる。まず第一は代替効果である。石油価格が上昇すると、企業や家庭はコストの安い他のエネルギーへ転換する。第二は節約効果である。価格が上昇すると、まずむだ遣いをやめたり、がまんするなど単純な消費節約が働く。ついで、使用機器や生産工程の改善による利用効率の向上が図られる。これらをまとめて省エネルギーとよばれるが、国民総生産(GNP)単位当りのエネルギー消費原単位の改善という形で表される。OECD(経済協力開発機構)は、1973年から83年の間に先進工業国のエネルギー消費原単位は20%以上も改善されたと試算している。

第三は所得効果である。これは、石油価格の高騰が世界経済の不況を招き、さらに成長力を低速化させ、そのため石油エネルギー消費の伸びが鈍ることである。第一次石油危機の結果、それまで年5%の成長であった世界経済(日本経済は10%)は3%(同5%)へ低下し、第二次石油危機後さらに1~2%(同3~4%)へ低下した。これら三つの効果の測定はきわめてむずかしいが、1973~80年の先進工業国における石油消費減少の50%は所得効果、30%は節約効果、20%は代替効果とみてよい。これらの効果と、鉄鋼、石油化学などエネルギー多消費産業から、機械、エレクトロニクスなどエネルギー少消費産業への産業構造転換の効果とをあわせて、経済活動とエネルギー消費の関係をみる指標として、エネルギー消費の対GNP弾性値がよく使われる。石油危機以前の弾性値は1.0を上回る傾向にあったが、危機以後は0.5~0.6へ低下し(GNPが1%増加するのにエネルギー消費は0.5~0.6%の増加ですむ)、この傾向が今後しばらく続くとみられている。ただし、発展途上国の弾性値は依然として1.0を若干上回っており、石油消費の増大も続いている。

[富舘孝夫]

逆オイル・ショック

1980年代に入ると、エネルギー問題に逆オイル・ショックという新しい深刻な事態が現れた。逆オイル・ショックは当初、前述のような石油需要の減少と、80年1月をピークとする原油価格の低迷、軟化傾向によって産油国が大打撃を受け始めた現象をさした。しかし、産油国石油収入減少は、(1)工業化計画挫折(ざせつ)、プロジェクト中止、産油国向け輸出減少をもたらし、(2)オイル・マネーのリサイクル(余剰外貨の再投資)を中断させ、(3)産油国の政情不安を増大させ、(4)世界不況からの回復を遅らせているのみならず、(5)需要低迷→価格低迷が代替エネルギー開発や省エネルギー投資の減退を引き起こしている(83年3月には、1バレル5ドルの値下げが行われた)。これらの結果、景気の回復が進めばふたたび石油需要の増加と原油価格の上昇をもたらすおそれが心配され、国際エネルギー機関(IEA)は1990年代に入ると石油不足と価格高騰が再来する可能性があると警告している。ともかく、世界経済が再活性化に向かう過程で、オイル・ショックと逆オイル・ショックが繰り返される不安が依然として残っていることは否定できない。

[富舘孝夫]

日本のエネルギー問題

わが国は国内にエネルギー資源が乏しいため、1960年代の高度成長期に輸入石油依存型の供給構造が形成された。60年に38%であった石油は、73年には76%強へシェアを拡大し、石炭は逆に42%から16%へ激減した。石油の99%は輸入であった。しかも、そのうち80%は中東からの輸入であり、日本は先進国のなかでもっとも脆弱(ぜいじゃく)な立場に置かれていた。

このため、わが国は石油危機以降、石油依存度の引下げと供給源の地理的分散化、および省エネルギーとを最大の政策課題とし、官民あげて努力してきた。その結果、1983年には石油のシェアは61.6%に低下し、中東石油への依存も約65%に下がった。また、73~83年の10年間に、日本のGNPは35%も拡大したのに対して、エネルギー消費はわずか2.2%しか増加していない(石油は18%減少)。エネルギー消費原単位は同期間にGNP100万円当り石油換算2.41トンから1.71トンへ大幅に改善された。これらは先進工業国のなかでももっとも良好なパフォーマンス(成果)であると国際的に高い評価が与えられている。

しかしながら、エネルギー問題は、1980年代の脱石油への移行期に差しかかって、わが国にとってはこれからが正念場である。というのは、これまでの成果は、代替エネルギーへの転換にしろ、省エネルギーにしろ、比較的容易に、かつ経済的に有利(そうしたほうが安い)な分野で進められたのであったが、今後は、新しい技術開発と巨額な投資を必要とし、経済性にも問題が生ずる分野と取り組まねばならないからである。しかも、経済成長の低速化と財政難という悪条件が控えている。

政府は1983年11月、新しい長期エネルギー需給見通しを発表し、1995年までに石油依存度を48%、2000年には42%へ下げるという目標を打ち出した。しかし、この目標は、原子力、輸入一般炭、LNG(液化天然ガス)、新エネルギーの導入について非現実的に大きい数量を掲げていること、経済成長についても4%と高めのため、総エネルギー需要量が大きすぎるという批判を受けている。

[富舘孝夫]

『日本エネルギー経済研究所著『日本エネルギー読本』(1982・東洋経済新報社)』▽『生田豊朗著『茶の間のエネルギー学』(1981・日本経済新聞社)』▽『資源エネルギー庁監修『資源エネルギー年鑑』各年版(通産資料調査会)』▽『エネルギー問題市民会議編『市民のためのエネルギー白書』(1982・日本評論社)』▽『富舘孝夫著『エネルギー産業』(1980・東洋経済新報社)』

百科事典マイペディア 「エネルギー資源」の意味・わかりやすい解説

エネルギー資源【エネルギーしげん】

→関連項目資源

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「エネルギー資源」の意味・わかりやすい解説

エネルギー資源

エネルギーしげん

energy resources

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...