翻訳|validity

関連語

精選版 日本国語大辞典 「妥当性」の意味・読み・例文・類語

だとう‐せいダタウ‥【妥当性】

最新 心理学事典 「妥当性」の解説

だとうせい

妥当性

validity

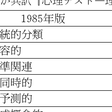

このような動きを反映して,妥当性の分類も,1985年に出版されたアメリカの『教育・心理テストのためのスタンダード』と,その1999年版とでは定義が変化している(表)。

伝統的分類を中心にして,新しい妥当性概念の潮流についても説明する。妥当性の伝統的な分類は,妥当性を評価する方法や手続きによる分類であり,十分に理論的に整理されているとはいえないが,それぞれの実践的な意味はわかりやすく,テストの解説や心理テストに関する教科書やテストの手引書では今でもよく見られる分類である。

【内容的妥当性content validity】 テストが本来の測定対象を代表しているかどうかを評価する。たとえば,学力評価において,評価すべき教育目標がリストアップされている場合,テスト項目がそれらをよく代表しているかどうかが問われる。これは現在でも有効な考え方である。これと紛らわしい概念に表面的妥当性face validityがある。これは,テストが本来の目的に照らして適切であることを専門家以外の一般人に説得できる程度をいうもので,本来の妥当性と一致するとは限らない。内容的妥当性は,表面的妥当性をもつための一つの有力な方法であるともいえるが,サンプリングなどの厳密な検討を経ていることから,実証的な妥当性の一つとされる。

【基準関連妥当性criterion related validity】 テストの測定する属性を十分に反映している変数があれば,その変数を基準として,妥当性はこの変数との相関によって評価できる。かつては,その基準がテスト測定時にすでに得られている場合と将来得られる場合に分けていた。すなわち,併存的妥当性と予測的妥当性である。たとえば,認知能力を測る測定用具を開発した場合に,既存の定評のある知能テストとの相関を妥当性の証拠とする場合は,併存的妥当性の検証であり,大学入試資料の妥当性を大学入学後の成績との相関によって示そうとする場合は,予測的妥当性の検証である。しかし,この区別は本質的なものではなく,基準関連妥当性として一括されることが多い。

基準関連妥当性を検証するための良い基準を得ることは現実には難しい。そのようなときには,複数の基準を得ることが妥当性検証の助けとなる。複数のテストと複数の基準が得られたとしよう。テストが違っても,同じ構成概念を測っているテストならば,その構成概念の基準とは正の相関をもつはずである。逆に異なる構成概念を測っている二つのテストは,相対的には低い相関をもつと予想すべきである。前者を収束的妥当性convergent validity,後者を識別的妥当性discriminant validityという。このようなテスト間の相関による妥当性の検証を一般化すると,複数のテストとそれらの基準群との相関の違いの構造が予想どおりであれば,テストの妥当性は高いといえる。テストと基準となる変数を同時に因子分析すれば,テストと基準間の相関の構造が予想どおりであるかどうかを検証することができる。因子分析のような多変量解析で明らかにされる構造によって確かめられる妥当性を因子的妥当性factorial validityという。

【構成概念妥当性construct validity】 テストが構成概念を測定しているとき,その構成概念を含む理論から予測されることが実際にデータによって確かめられるとき,構成概念妥当性が検証されたという。構成概念妥当性の検証は,さまざまな方法が考えられる。理論上,測定対象の構成概念が集団の差,あるいはある特定の実験における効果の差を予測するものであれば,妥当性があるかどうかは,集団の差や実験の条件の差を検出できるかどうかが鍵となる。このように広く構成概念妥当性を定義するならば,その検証は,潜在する構成概念を測るテストの妥当性検証の努力のほとんどを含むといえる。

妥当性の新しい流れでは,認知科学や脳科学の知見を参考にし,テストが測定する属性が予測するような内的なプロセスを経て反応が得られているか(応答過程),脳科学が予想するような脳活動を伴っているかどうか(内的構造)によって妥当性を確かめる方法も提案されている。以上の観点は,テスト得点の解釈の妥当性を問うものであったが,テストの使用に関する妥当性を検証するために,意思決定理論との観点で提唱されているのが,次の結果的妥当性である。

【結果的妥当性outcome validity】 ここまでは,テスト得点をどのように解釈するかという観点から,テスト得点の解釈の妥当性を説明してきた。一方,テストをある状況で使ったことの妥当性を問うこともできる。その方がテストの開発や仕様の目的に照らして,実際的な検証の仕方であるともいえる。この意味での妥当性を,結果的妥当性とよぶ。テスト使用が妥当であるのは,そのテストが使用される目的に照らして,テスト使用によってもたらされる便益が一定程度以上あることである。意思決定理論の文脈でいえば,テストをデータとして行なう意思決定の期待効用が,テストを用いないで行なう期待効用を実質的に上回ることである。たとえば,大学入試の選抜資料としてあるテストを使用する場合,そのテストを使って選抜を行なった場合に予想される効用と,テストを使わず選抜した場合に予想される効用の差が,結果的妥当性の指標となる。 →古典的テスト理論 →信頼性

〔繁桝 算男〕

出典 最新 心理学事典最新 心理学事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「妥当性」の意味・わかりやすい解説

妥当性

だとうせい

validity 英語

Geltung ドイツ語

認識ないしは判断が時間的、場所的な制限を超えて通用し、否応(いやおう)なしに承認を迫ること、すなわち客観性、普遍性、必然性をもつことをいう。普遍妥当性とほぼ同義に用いられる。哲学用語としては、ロッツェのプラトン解釈において「実在」と対立する意味を与えられ、それが新カント派によって引き継がれ、展開された。彼はプラトンのイデアを形而上(けいじじょう)学的実体として実在するものではなく、論理的に妥当するものと解した。新カント派は真理の規準をこの意味での妥当性に求め、さらにそれを善や美の価値評価にまで拡張した。論理学用語としては、推論や命題が論理的に真であることをさす。前提P1……Pnから結論Cを導く演繹(えんえき)的推論において、すべての前提が真となるあらゆる解釈の下で結論が真となれば、すなわち反例が一つも存在しなければ、その推論は妥当であるといわれる。また、ある命題があらゆる解釈の下で真であれば、それは妥当な命題または恒真(こうしん)命題(トートロジー)とよばれる。

[野家啓一]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「妥当性」の意味・わかりやすい解説

妥当性

だとうせい

validity; Geltung

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...