〈哲学〉という言葉は,明治初年の段階で,西周(にしあまね)によって,英語の〈フィロソフィーphilosophy〉の訳語として作られた。〈フィロソフィー〉は,ギリシア語の〈フィロソフィアphilosophia〉に由来し,〈知恵(ソフィアsophia)を愛する(フィレインphilein)〉という意味の言葉である。そこで西周は,周濂渓(れんけい)の〈士希賢(士は賢をこいねがう)〉(《通書》志学)にならい,賢哲の明智を愛し希求するとの意で,はじめ〈希哲学〉(哲智すなわち明らかな智を希求する学)と訳し,のちに〈哲学〉と定めた(《百一新論》1874)。西周は,草創期の明治政府の知的指導者の有力な一人であったから,この〈哲学〉という訳語はやがて文部省の採用するところとなり,以来日本で一般に用いられることになった。

ギリシアにおける哲学

〈知を愛する(フィロソフェインphilosophein)〉とは,古代ギリシアにおいて,はじめ,世間ならびに人生についての知恵を愛し求めるという意であった。それは,この言葉の文献上の初出とされるヘロドトスの《歴史》(1巻30節)が伝えるギリシアの賢者ソロン(前7世紀後半~前6世紀前半)の場合である。ソロンは,多くの国々を“知を愛し求めつつ”旅行し視察し遍歴したといわれる。ソロンにとって,人生上,世間上の知恵とは,神々を畏敬し人間の有限性をわきまえるということであった。次いで前6世紀後半以降,ピタゴラス学派において,〈愛知〉は,名利を離れて知を愛求するという意に深められたようである。

これらの考えを受けて,前5世紀後半のソクラテス,およびその弟子プラトンの段階に至って,ギリシアにおける〈愛知〉の意味はほぼ確定した。ソクラテスおよびプラトンによれば,人間にとってたいせつなこと最も尊いことは,単に生きることではなく,むしろよく生きることである。その場合の〈よさ〉とは何であるか。これを求めることが〈フィロソフィア(愛知)〉である。個人の栄達や富貴,また国家の強盛や栄光は,個人や国家を真に幸福にさせるものではない。それらのものは,個人の所有するものであり,国家の所有するものではあるが,決して個人そのものでも,国家そのものでもない。真実の知恵は,個人そのもの国家そのものが,真によくあることを目ざすものでなければならぬ,と。それは今日の言葉でいえば,個人や国家共同体の,精神的主体性の〈よさ〉が求められたということである。〈よさ〉とは,あるべき姿,すなわち善美であること(カロカガティア)であるが,プラトンにおいて,善や美は,〈イデアidea〉あるいは〈エイドスeidos〉とせられた。イデアあるいはエイドスとは,ともに〈見るidein〉という動詞に由来し,〈見られたもの〉を,したがって見られたものの〈かたち(形)〉,あるいは〈すがた(相)〉を意味する。それは,ものの真実の在りよう,在るべき姿を意味する。生成し消滅し流転する多様の存在からなる感性的世界を超えて,不変恒常の〈真実有(ウシアousia=実体)〉であるイデアが求められ,このイデアとしての善や美を仰ぎ見ながらわれわれの魂を善美にととのえ,またこの世を善く美しく調和あるものとすることが,プラトンにおける〈愛知(哲学)〉の究極の目標であった。アリストテレスが求めたものもまた,真実有としての〈エイドス(形相)〉の探究であった。

このようなギリシアの哲学は,やがて紀元後のローマ時代に,キリスト教がその教理を形成する際に有力な手がかりとなり,教理の中へ採り入れられた。このことによってキリスト教は,ユダヤ民族の一分派宗教であることを超えて,普遍的国際的な宗教となるに至った。こうしてギリシアにおける知への愛=哲学は,キリスト教の一神論によって改釈され,唯一最高の神が有する知への愛となるに至ったのである。

近代西欧の哲学

キリスト教における〈神的な知〉への愛としての哲学は,近代西欧の哲学において,地上的な人間存在による知への愛としての哲学へ転回せしめられた。近代西欧の哲学は,17世紀に新しい哲学としての自然学を生み出し,18世紀には人間学すなわち今日の社会科学や人文科学へと展開された。しかしそれらは,18世紀後半に至るまでなお,今日の意味における〈科学〉ではなく実は〈哲学〉であり〈形而上学〉であった。それらは,〈神的な知〉への愛としてなお敬虔な意味をもっていた。自然界は神の創造による作品であり,神が自然界に与えた理法を,数学と経験とによってわずかながらでも知るということは,人間が神の栄光にあずかることを意味していた。当時において数学は,人知を超えた神的な〈純粋知性〉の営みに由来するものと考えられていたのであった。民主主義もまた同様に,神の前における人格の平等という観念に基づき,法的正義も本来的には神に由来するものであり,理想的な裁き手は,究極のところ神であるとされていた。経済法則の背景にも,〈神の見えざる手〉がはたらいていると想定されていたのであった。

しかし,18世紀後半の産業革命とフランス革命以来,人知に基づいて自然界と人間界とを改造・改革し再編成する自信が強まり,19世紀初頭以来の近代産業社会の出現とともに,19世紀には,〈神的な知〉への愛としての従来の哲学は,人間の地上的生活のために有効な学的知識の探究としての哲学へと,しだいにその意味を変質させるに至った。こうして,今日の意味における〈科学〉,すなわち専門的個別科学が成立することになった。また,こうした状況の中で,19世紀の中葉には,功利主義,実証主義の哲学が,西欧社会における支配的哲学となった。哲学はこの段階で神学や宗教から解放されて独立し,学問知として自立化するに至った。以来哲学は,専門的な〈純粋哲学〉として考えられることにもなる。これに応じて宗教も,〈哲学〉と区別された宗教,個人の心の慰め,安心立命のための宗教として考えられるようになった。これらすべてのことは,17世紀以来の近代西欧哲学の営みがおのずから招いた結果であった。それは,中世西欧の身分制的封建社会における〈神中心主義思想Theozentrismus〉に対する近代西欧の民主主義的市民社会におけるヒューマニズム,すなわち世俗的な〈人間中心主義思想Homozentrismus〉の勝利を意味したのであった。

神からの人間の解放は,人間が自立し自由となることを意味したのであるが,しかしそれは同時に,人間が有限な存在であることの自覚をしだいに喪失して,地上的な力の主体として自信にあふれ,傲慢ともなることを意味したのである。そしてやがて20世紀には多くの挫折を経験して,個的主体としての人間が,孤独で偶然的ではかない無意味な存在にすぎないものであることを思い知らされることにもなったのであった。

西欧哲学の現在

西欧哲学は,19世紀から20世紀にかけては,西方の大西洋を越えてアメリカ大陸に展開し,またマルクス主義哲学の形で東方ユーラシア大陸へと展開した。このように世界的に拡大した西欧哲学の背景となり基盤となっている人間中心主義的世界観,人生観は,西欧を含めての世界の人類にとって好ましい面ばかりでなく,むしろそれを上まわる大きな不幸や災害をもたらすものであることが,20世紀にはしだいに明らかとなってきた。

近代西欧の哲学は,ギリシアのヒューマニズムとキリスト教とを手がかりとすることによって,呪術・迷信を追放し,人間を責任倫理の主体として形成し,〈近代科学〉を生み出した。そして19世紀にキリスト教の神を見失い,ギリシア的〈調和(ハルモニア)〉の感覚を見失ったのであった。ここに成立したのが〈工作的人間(ホモ・ファベルhomo faber)〉という人間観である。〈工作的人間〉とは,道具を作る人間ということであるが,その意味するところは,個々の人間が自然界,人間界から自立して,自然界,人間界に対して,それを対象化し,その理法に従い,技術的工学的に立ち向かい,この世界を人間にとって望ましいものに改造し再編成し作り変えるべきである,と考える人間観である。それが,〈近代的〉なあるべき人間の姿であると考えられることになったのであった。

この人間観は,個的人間の知能と行動力とを最優先に尊重する立場の人間観である。それは,人間存在を感情と知性との行的統一として設定されたものであるが,しかし結果において知性は独走して知能となり,感情と分裂したのであった。こうして一方においては,権力意志を成立させ〈管理社会〉をもたらすことともなり,同時に他方では,非合理な情念と暴力を噴出させることになったのであった。人間は善を求めて,悪をもたらしたということができよう。これが,17世紀以来の近代西欧哲学が行きついた破産の現状であり,ルネサンス運動と宗教改革運動とのうちにすでにはらまれていたものの現実化であるということもできよう。〈近代的〉思惟は,20世紀にみずからの袋小路に行き当たったということである。現代の文明社会の哲学は,この窮境からの打開を目下模索中である。

現代における哲学の課題と任務

哲学の目ざすところは,一つの普遍的文明社会に設計図を与えるところに存する。世界人類の立場から見れば,以上の近代西欧哲学の経過は,人類の思想史上貴重な一つの実験であり経験であったと見ることができよう。現代における科学と技術,ならびに民主主義的自由思想は,このような実験の副産物であり,このような経験の成果であったということができる。この副産物ないしは成果を,善美な価値の創造の世界に向けて,みごとに整え止揚することができるかどうか。そこに現代における人類の運命がかかっており,また現代における哲学の課題と任務があるということができるであろう。このような問題意識の下で,今日においては欧米の哲学界,思想界においても,哲学の西欧的伝統のとらえ直し,哲学についての従来の概念の再検討,自然科学から社会科学,人文科学に至る学問知の根本的な組替えが求められ試みられるようになっている。

〈哲学史〉のとらえ直し

従来の哲学史では,哲学は古代ギリシアに始まり,中世封建社会の哲学を経て,近代市民社会の哲学へと一直線に進歩発展してきたかのごとく叙述するのが,学界でも思想界でも定説とされ常識とされてきた。しかしながらこのような叙述方式の基本的な枠組みは,19世紀初頭のヘーゲルの哲学史講義を出発点とし,19世紀中葉以降から20世紀にかけてしだいに整備され定式化された叙述方式によるものである。それは今日から見れば,19世紀西欧市民社会ならびにその哲学の自己主張に基づく,自己中心的な叙述方式であったといわなくてはならない。古代ギリシア以来の哲学をすべてこの観点から叙述するのであれば,それは西欧的人間中心主義の独りよがりの叙述とならざるをえない。

20世紀前半には,西欧を中心に世界大戦が二度も起こり,戦禍は広くかつ深かった。以来,植民地の解放が広く行われるに至り,一方南北問題も起こった。今日の文明社会は,自然環境の破壊,核力戦争の脅威に直面し,人口問題,食糧問題,エネルギー問題を深刻な問題として意識するようになった。こうして近代文明社会を,人類史上最も進歩した至上のものとする従来の考えは,深刻な反省を強いられることになった。古代→中世→近代と,一直線に人類文化が進歩発展してきたとする単線的歴史観は批判され,哲学史の叙述においても書きかえが求められるようになったのである。

西欧文明とイスラム文明

ここで改めて,ギリシアやローマは西欧でなく,地中海域先進文明圏に属するということを確認する必要がある。西欧というのは,本来はアルプス山脈とピレネー山脈以北の地域である。この西欧の地域に,紀元1千年紀の後半,地中海域先進文明圏からの刺激と影響とを受けて新しい文明が封建制とともに姿をあらわした。それが西欧文明であり,また西欧哲学の始まりである。それは同じ時代に,地中海域先進文明圏の南東の辺縁地域,アラビアの商業都市からイスラム文明が姿をあらわし始めたのと同時代の現象である。アラブ人は,やがて地中海域を制圧し,その勢力は東方ペルシアの古代文明圏にまで拡大され,これら先進文明圏の文化遺産を採用し育成し発展させてイスラム文明圏を形成し,古代先進文明の継承者となった。西欧は,このイスラム文明を介して先進文明の学芸を学んだ。イスラム文明と西欧哲学とは,兄弟関係にある文明であって,イスラム哲学も西欧哲学も,ともにギリシアの哲学〈フィロソフィア〉を祖先とする。

西欧人は十字軍に典型的に見られるように11世紀以降,本格的に地中海域に進出し始めた。彼らが大西洋を越えて世界に進出するようになったのは15世紀末以降である。やがて西欧文明は,その兄文明であるイスラム文明を凌駕して世界征服の事業を押し進め,それは,19世紀から20世紀にかけて全地球的規模において完成するに至った。西欧文明によるこの世界制覇の結果,西欧文明中心主義に基づく〈哲学史〉の概念や〈哲学〉の概念が生まれ,また〈西洋〉対〈東洋〉の概念,すなわち“近代的進歩的な”西洋に対する“前近代的停滞的な”東洋という概念が成立した。そして,これらの概念が,学問的検討以前の暗黙の了解事項として世界的に流布することになった。しかし,これらの概念は,すべて〈近代的〉偏見に基づく歪曲的誤解である。

〈哲学〉概念の再検討

今日一般の定説では,西洋の哲学は論理的,合理的である点で優れており,これに対し東洋の思想は人生観,世界観としては優れたところがあるにしても,論理的,合理的でなく,〈哲学〉の名に値しないとされる。しかしこの定説は,19世紀西欧において,近代的産業資本主義社会が姿をあらわしてから定説となったものであって,それは不十分で一面的な通説にすぎない。しかもその一面的なところを絶対化している点で,根本的にまちがった考え方である。西洋の哲学が論理的,合理的であるといわれるのは,西欧哲学が,19世紀特にその中葉以来,〈近代科学〉をモデルとする概念知,学問知として形成されてきたことによる。産業革命以来,〈近代科学〉の知識は技術知として発展し,人間生活の福利・厚生についても,また軍事力の質的向上についても絶大の効果があることが明らかとなった。この効果に人類は眩惑されたのであった。こうして哲学もまた,神学から解放された学問知として,この世における人間生活のための有効性を問われるようになった。学問知としての哲学の有効性は,自然科学から人文科学,社会科学に至る個別科学との結びつきの中に求められる。個別科学の研究のための基礎概念,方法的枠組みの根本的な検討と吟味,また個別科学の描く世界像を評価し統合する基本概念の吟味と設定が,哲学の仕事とされる。17世紀に姿をあらわした数学的自然学(物理学)をモデルとし規範として成立した〈近代科学〉は,真理価値の追究をひたすら求め,善美なる価値の追究を捨象する方向で発展し形成されたというのが実状であった。〈近代科学〉の知識が技術知として形成されたというのはこの結果である。それは善悪に中性,無記であるということであるが,そのことはまた善にも役立つが,悪にも有効である知識ということである。

このような事態においては,哲学の仕事も単に功利的有効性を目ざした真理価値の追究だけでは十全ではない。〈哲学〉の知に求められているのは,普遍性と具体性とであるのみでなく,根源性でもある。哲学の知に求められているのは,真理の探究ばかりでなく,善美なる価値の追究とその創造とについての知恵でもなくてはならない。哲学の知は,非合理的なもの,反合理的なもの,超合理的なものを排除し克服しようとするのでなく,むしろこれらの内に潜む理法を模索,了解し,調和ある価値秩序を設定する知恵を求めるところに存する。このような本来の哲学の知を,以下においてその始原に立ち還って世界文明史の中に跡づけてみたい。

世界国家と哲学の始まり

前1千年紀のアケメネス朝ペルシア帝国以来,人類は局所的世界国家の時代を迎えた。〈局所的local〉というのは,地球上の人類社会の一部の地域に局限されていたからである。しかし,それは,それまでの都市国家およびその連合体を超えた,はるかに大規模な超民族的国際的な文明社会としての統一体である。アケメネス朝ペルシア帝国は,東はインダス河畔から西はキュレネに及ぶ東西5000kmにわたり,多くの都市国家とさまざまな民族とその文化を共存させ,その平和と治安を維持し,この文明社会を周辺民族の襲撃侵略から守護する体制であった。この統一的文明社会に精神的支柱を与えたのは,ゾロアスターの教え(ゾロアスター教)であった。このような古代帝国を,支配と抑圧の専制体制とのみ見るのは,小さな奴隷制的都市国家の連合体以上には進みえなかったギリシア人以来の偏見であり,とりわけ近代西欧の個人主義的な民主的市民社会を唯一最善の社会形態と考える,19世紀西欧の市民国家の立場からの偏見によるものである。

このような普遍的統一的な文明社会が実現されようとした前1千年紀の前半の時代において,全人類的普遍性を目ざした哲学知の探究が始まったことは注目さるべきことである。それは,神話的イメージにのみよるのでない普遍的・根源的な探究であり,あるべき人生の姿,あるべき社会の姿,あるべき世界の姿の探究であった。それは,前4千年紀以来の第1期第1世代の先進文明圏の縁辺地域において始まったのであった。イラン高原にはゾロアスターがあらわれ,パレスティナには預言者たちがあらわれた。また,この第1期第1世代の古代先進文明圏の縁辺地域に新しく第2期第2世代の文明社会が姿をあらわした。それはギリシアとインドと中国の新文明社会である。これらの文明社会は姿をあらわすとともに,哲学的思惟の営みを始め,多くの哲人,思想家が輩出する時代を迎えた。前1千年紀の前半の時代は,人類における哲学の始まりの時代であったということができよう。

局所的文明社会から統一的文明社会へ

前5世紀の段階では,超民族的世界国家としての文明社会は,アケメネス朝ペルシア帝国が唯一のものであったが,前3世紀には,以来複数の世界国家が東西にいくつも成立する時代を迎えた。ギリシアにおいては,前4世紀の後半以降アレクサンドロス大王の世界国家と彼の後継者たちによるヘレニズム文化圏が成立し,ギリシアの学芸は地中海からインドにまで達した。インドにおいては,前4世紀末から前3世紀にかけてマウリヤ朝による統一国家が成立し,仏教は全インドに普及した。中国においては,前3世紀末秦の始皇帝が天下を統一,ついで漢帝国が成立し,孔子にはじまる儒教はその国教ともなった。この新しい時代において,この時代に至るまでの思惟の成果は大規模に実施される時期を迎えた。思想家の胸にいだかれた世界と人生との設計図は,ここに実現の端緒を得たのであった。それは,行政や政策の背後におかれた文化理念として,あるいは多くの人々の心のうちに導かれて,彼らに生活の指針と規律とを,また生の慰めと生きがいとを与えた。思うに哲学的思惟は,超民族的な世界国家的文明社会の形成と超民族的な高等宗教の形成のために必要とされたのである。

後1千年紀の後半に至って,これら第2期第2世代文明社会のさらに縁辺地域に,その刺激と影響のもとに,第3期第3世代の文明社会が生まれた。地球上の人類の間で文明社会が広がり,その数を増したわけである。第3期第3世代の文明社会として,第2期の地中海域先進文明圏の縁辺地域に生まれたイスラム文明社会と西欧文明社会とがあり,これは前述したところである。このほか第3期第3世代の文明社会としては,インド文明の刺激と影響のもとに生まれたインドネシア・東南アジア文明社会があり,さらに,中国文明の刺激と影響のもとに生まれた日本文明社会がある。これら第3期第3世代の文明は,後1千年紀の後半に,ほぼ同時に姿をあらわした。これら第3世代の文明--西欧文明,イスラム文明,東南アジア文明,日本文明--は,第2世代の文明圏からその高等宗教と学芸とを学び,それを手がかりとしてみずからを文明社会として形成したのであった。文明社会はそれぞれ独自な相貌をもつが,しかもそれぞれに普遍性を含む。すなわち人間存在の普遍的なあるべき在り方の探究を含んでいる。人間は先人の遺産に基づいて,それを手がかりともして自己を築く。文明社会も先人の遺産の模倣なしには独創はない。

人類の歴史は,複数の文明社会の歴史であるだけではない。すでに狩猟採集時代以来,人類は相互に刺激と影響とを与えあって,今日の人類社会を形成しきたった。人類の一部が,その努力と偶然の賜物とによって得たものは,また他の人類によって模倣,採用され,あるいはさらに開発,洗練され,やがて全人類の所有するところとなるというのが,その実状であった。高貴な想念,深遠な思想もまた例外でない。今日人類は,地球的規模での統一的文明社会の時代に踏み入りつつある。前1千年紀以来の局所的世界帝国の時代は,ようやく終わろうとしている。局所的世界帝国とともに生まれた高等宗教と学芸とは,今日その根源にさかのぼってとらえ直される必要がある段階を迎えたといえるであろう。従来の複数個の超民族的文明社会が,地球的規模の汎通的人類的文明社会へ至る過渡の時代が現代である。

生命的世界感情と自立的主体性

哲学が世界と人生とについての知恵を求め,世界と人生との在るべき姿を求めて出発したとき,そのような探究のための手がかりとなったのは,狩猟採集時代以来の人類の想念であり,世界に対する人間の根源的な世界感情であった。高等宗教とその哲学およびそれが培った美的情操や文化理念は,このような根源的な世界感情に基づいている。古来のギリシアやインドや中国の哲学的思惟を支え,その根底となったのもそのような世界感情である。近代西欧の哲学もまた例外でない。しかしこのようにして成立した思惟を,〈伝統的〉思惟として排斥し否定するようになったのは,功利主義,実証主義以来主流となった〈近代的〉西欧市民社会の哲学思想であった。現代において,この主流思想はなお有力であるかに見えるが,その絶対と見えた権威は疑われ批判され始めている。このことは,〈伝統的〉思惟の見直しということにも通ずる。

〈伝統的〉思惟と〈近代的〉思惟とを,〈あれかこれか〉の二者択一の図式で考えようとすることは,おそらくいずれかへの逸脱とならざるをえないであろう。〈伝統的〉思惟の背景にある生命的世界感情と〈近代的〉思惟の根底に存する自立的主体性の意識とは,緊張対立の相補関係にある。前1千年紀の前半の時代に,哲学的思惟がギリシアとインドと中国で始まったとき以来,生命的世界感情(母性原理)と自立的主体性の意識(父性原理)との両者は,その対立緊張の相補関係の中で哲学的思惟を展開してきたと考えるべきであり,それが人類の哲学思想史の示す事実である。

意味組織系としての哲学体系

以上において,哲学をその歴史的側面から述べたのであるが,次にその体系的側面から述べよう。それは,われわれを含めた世界存在をどのように考えるべきかという問題である。

三次元の,いたるところ等質のユークリッド空間座標と,無限の過去から現在の一点を通り無限の未来へ一定一様に単調に流れてゆく等質な一次元の時間座標とによって,物体の運動を計測するというのは,現実に対する古典物理学の意味付けによる。微分方程式で表現されているものは実在そのものではなく,実在を読みとり意味付ける抽象的な枠組みにほかならない。アインシュタインの相対性理論も,現代の量子論も,化学や分子生物学の理論も,脳生理学の理論も,精神分析の理論も,また社会科学や歴史科学のさまざまな理論・学説や哲学のさまざまな立場というものも,すべては実在そのもの,現実そのものではなく,実在のあらわれをあらわれとして読みとるための意味付けの枠組みである。日常生活には,日常生活の現実を読みとるための枠組みがあって,それが常識といわれるものにほかならない。われわれは,こうした枠組みなしには現実を読みとることができない。そして,現実を読みとることができなければ,われわれは無意味な混乱した世界の中で,途方に暮れざるをえない。

意味付けの枠組みとは,意味の連関的組織系であって,閉鎖系closed systemでなく,開放系open systemと考えられるべきである。組織付けられているといっても,つねに破綻が起こって,たえず組替えが要求される。現代の人類社会は,従来の意味組織系の組替えを要求している。これが,〈知の組替え〉とよばれる事態にほかならない。現代の文明社会は,主導的には,近代西欧文明の,特に産業革命期以降の意味組織系によって形成されてきたものであるから,これに対処するには,その枠組みの連関に沿って組替えを行うのが,さしあたって最も有効であり賢明である。

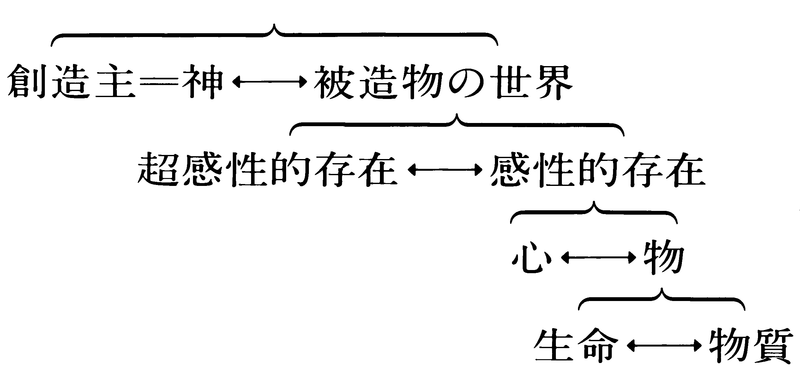

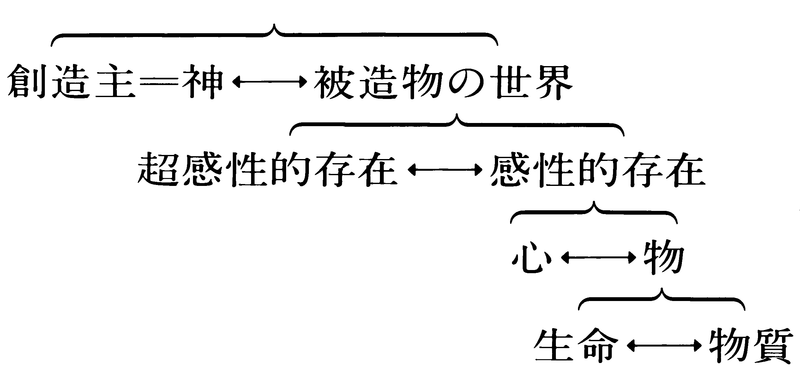

近代西欧の意味組織系は,中世西欧の意味組織系を組み替え手直ししたものが原型となっているから,その原型をまず最初に掲げよう。それは,次のような存在者の階層秩序系である。

この伝統的な組織系は,そのままでは,現在用いがたい。この組織系を現代風に書き改めたものが,現在多く用いられている。

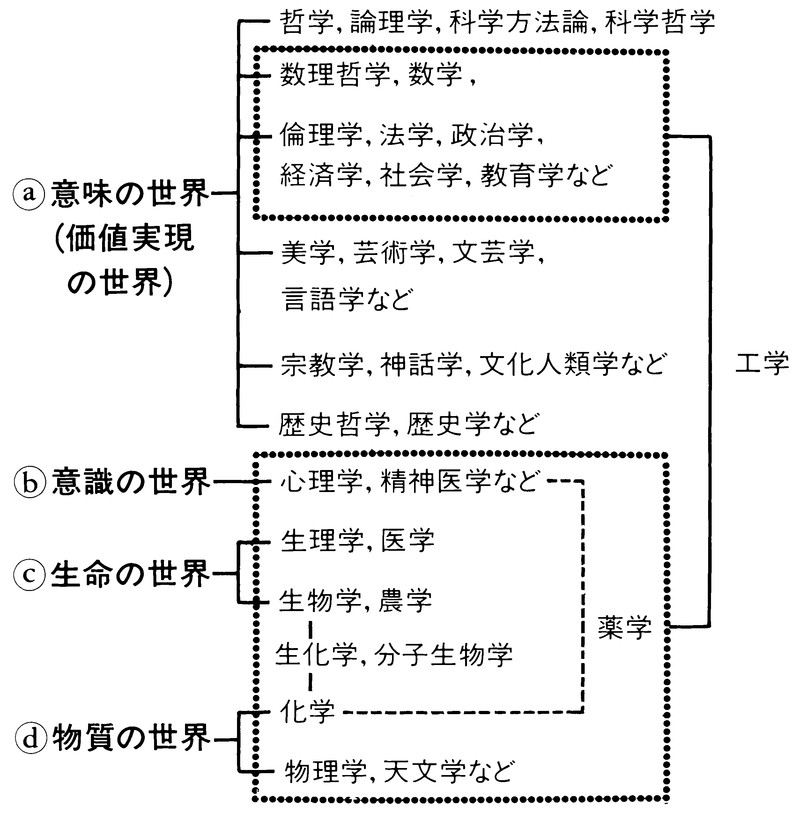

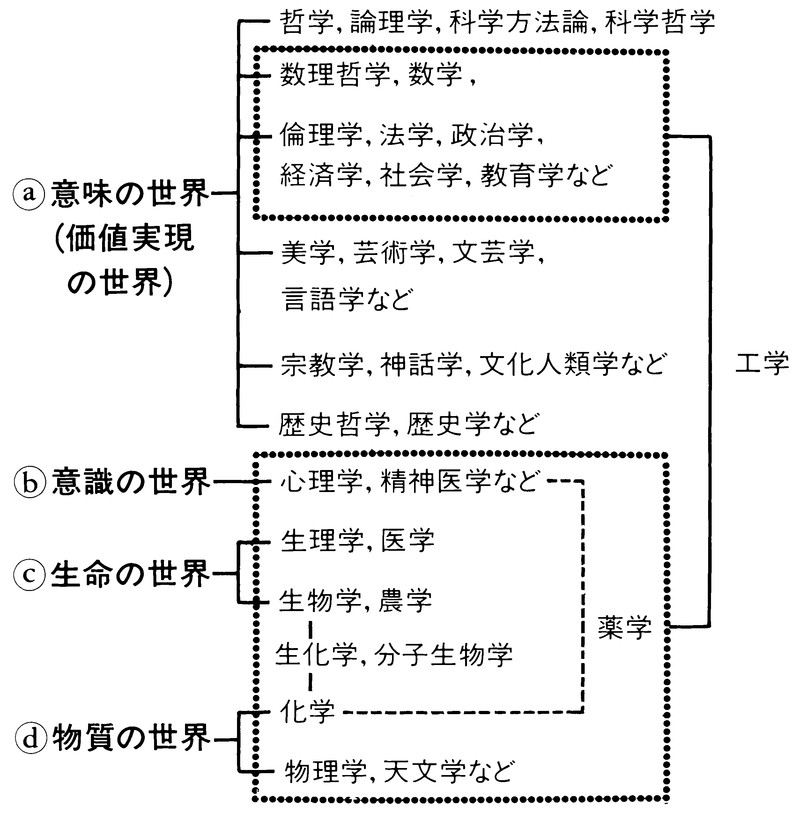

以上を参考として,意味組織系とこれに対応する諸学の組織系を次のように考えることができる。

第1に(a)(b)(c)(d)は階層的であるが,各層の境界領域においては連続的であり,非連続でない。第2に存在論的には,(d)に基づいて(c)があり,(c)に基づいて(b)があり,(b)に基づいて(a)が成り立っていると考える。この(d)から(a)への方向に沿っての探究は,単純なものから複雑なものへの探究方向である。第3に認識論的には,(a)の価値実現の世界から意味の世界をはぎとった場合に(b)の経験心理(意識)の世界が成り立つ。また(b)の経験心理の世界から対象の世界だけを抽象すると,それが(c)の生命の世界である。(c)の生命の世界から生命的なものをゼロにした極限の場合を考えると,それが(d)の物質の世界である。この(a)から(d)への方向は,複雑なものから単純なものへの方向である。第4に存在論的探究方向(第2)と認識論的探究方向(第3)とは相補的である。第5に価値実現の世界((a))とは,“あるべき”世界を実現しようとする世界である。“あるべき”世界とは,まず〈必然性〉の世界であり,必然性が把握されれば,われわれは有効な行動をとることができる。次に〈可能性〉の世界であり,ここでわれわれは手さぐりして進まねばならない。さらに,〈価値〉の世界であり,この〈必然性〉と〈可能性〉と〈価値〉とは,われわれにとっては〈意味Bedeutung〉としてあらわれてくる。意味を意味たらしめるものは,それ自身においてある〈意義Sinn〉である。われわれはすでに日常の世界において,〈意義〉の世界においてあることを知らなくてはならない。

→イスラム哲学 →インド哲学 →西洋哲学 →中国哲学

執筆者:山崎 正一