改訂新版 世界大百科事典 「建具」の意味・わかりやすい解説

建具 (たてぐ)

扉のように,開口部に取り付けて,使用者の意志によって出入りするものに対し開閉できる機能をもつものの総称。出入りするものには,人,物,雨,空気,光,視線,熱,音などがある。これらの出入りを,ある場合には開口部のように自由に許し,ある場合には壁などのように仕切るという,相反する二つの機能を解決するためのものである。したがって,歴史的には,戸,障子,ふすま,ついたて,屛風のように,動かせる壁として,その二つの機能の解決をはかる機構のものが多い。現代では,建具の機能に対する要求も多様になり,それを解決する技術も進歩したことから,エアカーテンのように建具として受け取られがたい建具も出現している。はめ殺しガラス窓,和風住宅における欄間格子などは,一般の壁と異なる壁であり,建具職によって製作されることから,建具の一種と解釈される場合があるが,使用者の意志でその出入りするものに対し開閉できないことから建具とはいいがたい。

建具は通常,可動部分の戸と,それを納める枠とから成り立つ。和風建築における障子,ふすまなどの枠は通常存在しないが,柱,はりなどを枠に兼用したものと解釈される。建具は,歴史的に建物に発生し建物に用いられているが,家具にも用いられ,また,馬車,列車,自動車,船,航空機など人間生活のある空間の仕切りの一部には,必ず建具が用いられている。建物の場合,壁に取り付けられる建具がもっとも多いが,あげぶた式の扉のように床に取り付けられるものもあり,屋根の天窓に取り付けられるものもある。また人や物の出入口に取り付けられる建具のほか,窓の建具のように空気,光などの出入りに対して開閉するものがあり,空調吹出口の空気の出入りに対して開閉できる可動がらりなども建具の一種といってよい。床下換気孔などは開口部の一種であるが,夏冬に応じて開閉可能のものは建具の一種といってよい。また,カーテン,ブラインド,すだれなどは,光,視線などの出入りに対し開閉可能であることから,当然建具の一種といえる。

開閉対象による種別

建物の主要な建具は,人の出入りに対して開閉する出入口用建具,物品の出入りに対して開閉する収納庫用建具,人,物以外の光,空気などの出入りに対して開閉する窓用建具,出入口用と窓用とを兼用するテラス用建具などに大別される。しかし,これら建具の開閉対象は多種である場合が通常であり,出入口用建具も,窓用建具と同様,光,空気などの出入りに対しても同時に開閉する場合が多い。特殊な開閉対象の建具に換気扇用建具,家畜用建具,防潮用建具などいろいろのものがあり,出る人は自由だが出た人は再び入れないという,同じ出入対象を区別する建具(動物園の裏門などに設けられる回転扉)もある。

開閉方式による種別

開閉方式の基本は,引戸と開戸である。引戸は日本の伝統的開閉方式(中世以降)で,開戸は欧米の伝統的開閉方式である。引戸は開閉にむだなスペースを必要としないが,機構的に気密にするのが困難である。開戸はその逆である。開戸を扉またはドアと呼ぶ場合が多い。引戸には,戸の枚数とレールの本数,移動方向などによって,片引戸,引込戸,引違戸,3枚引戸,4枚引戸,一本引雨戸,シャッター,上げ戸,下げ戸,上げ下げ戸などがある。開戸には,回転軸の位置,戸の枚数,移動方向などによって片開戸,自由戸,2枚両開戸,回転戸,押出戸,引倒戸,横軸回転戸,可動がらり戸などがある。また引戸と開戸の開閉方式を複合したものに,すべり出し戸,折畳戸,アコーディオンドアなどがある。

操作方式による種別

手動式と電動式に大別される。手動式は,引戸,開戸のように直接操作するものと,欄間の回転戸などのように紐,鎖,操作棒などを用いて間接的に操作するものとがある。電動式は,駆動装置にモーターを用い,押しボタンスイッチ操作によるものがふつうであるが,オートドア,自動開閉のシャッターなどのように各種感知装置操作によるものもある。

機能目的による種別

一般の建具は,閉時に壁などと同様の機能目的をもつ場合が多く,防犯,防雨,気密などの機能目的に用いられる反面,格子戸のように人の出入りのみを遮断する機能目的のものもある。ある機能目的を強化する目的でつくられる建具に,防火戸,防煙戸,耐風圧戸,気密サッシュ,防音扉,非常扉などがある。

構造による種別

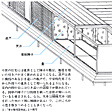

木製建具,鋼製建具,アルミ製建具の3種に大別できる。木製建具は,和風と洋風に分かれる。木製和風建具は,日本の伝統的建具を引き継いだもので,木桟と木板で構成される雨戸,唐戸,舞良戸,鏡板戸,格子戸など,木桟と木板および紙または布で構成されるふすま,木桟と木板および紙で構成される障子などがある。この3種を複合したものもあり,現代では障子紙,木板の代りに板ガラス,合板を用いたものも多い。木製洋風建具は,木桟,合板,木板,ガラスなどで構成され欧米の様式に従っている。鋼製建具は,スチールサッシュとも呼ばれ,鋼板またはロール成形のスチールサッシュバー,鋼板,ガラスなどで構成される。アングル戸,防火戸,鋼製ガラス戸,スチールシャッターなどがある。アルミ製建具と比較すれば,さび,加工精度などの点において劣るが,防火性において勝る特質をもっている。アルミ製建具(アルミサッシュともいう)は,押出成形のアルミサッシュバー,アルミ板,ガラスなどで構成される。現在,ガラス戸として,住宅,ビル建築などにもっとも多用されている。維持管理が楽で,加工精度が高く気密性に優れているが,鋼製建具と比較すれば耐火性に劣る欠点をもっている。以上のほか,ステンレス製建具,ブロンズ製建具もあり,ガラスまたはプラスチックのみを用いたガラスドア,アクリルドアなどもある。

木製建具は,建具屋によって現場に合わせて戸が製作され取り付けられる場合が多い。アルミ製建具と鋼製建具は,工場生産され,戸と枠とが一体組部品として製作され取り付けられる。それらには住宅用サッシュのようなレディメード部品,ビル用サッシュのようなオーダーメード部品,その中間のイージーオーダーメード部品の製品がある。

付属する部品

戸と枠をつなぎ開閉動作を助ける部品に,引戸には戸車,レールがあり,開戸には戸と縦枠とをつなぐちょうつがい,戸と上枠および下枠をつなぐ軸つり金物がある。引戸では,戸車が省略されたり,レールが枠に一体化されたりするものも多い。手動の直接操作の建具では,引戸には引手,開戸には取っ手,押板などの部品が設けられる。開閉のスピードを調整する部品に,ドアクローザー,フロアヒンジ,クローザーヒンジなどがある。開閉時の位置を調整する部品としては,各種ストッパー金物がある。手動の間接操作の建具には,ハンドルなどの直接操作部品,鎖,回転棒などの伝達部品が,また電動の建具には,駆動部分,伝達部分,操作部分の各種部品が設けられる。開閉に管理が必要な建具には,錠が設けられ,管理目的,開閉方式,操作方式などに応じた各種の錠が製品化されている。

建具の重複

防犯,防寒,省エネルギーなどの要求がきびしい場合には,2重,3重に建具を用いる。住宅でも,雨戸,網戸,ガラス戸,カーテンまたはブラインドと4重に用いることが現代では常識になってきている。

執筆者:井口 洋佑

日本建具の発達

日本の住居における建具のようすがやや明らかになるのは奈良時代以降である。このころの住宅は内部に間仕切りがなく,1棟1室的な使われ方であったらしい。屋内は主として夜を過ごすためのものであったから閉鎖的で暗く,開口部には防犯のためのがんじょうな扉がはめられていた。平安時代の寝殿造も基本的には1棟1室で,必要に応じて〈舗設(しつらい)〉と呼ばれる屛風,ついたて,几帳などで室内を仕切っていた。外回りにも壁はほとんどなく,出入りのための妻戸(つまど)(扉)のほかは半蔀(はじとみ)(蔀戸(しとみど))が多く用いられた。半蔀の特徴はきわめて開放的な空間が得られることであり,これによって室内と庭園とを一体化する日本的住いの基本が形づくられることになった。内部にも生活上の要求に従ってしだいに間仕切りが増えはじめ,前述の舗設のほかにふすまが多用されるようになる。ふすまは引違いの形式がふつうで,これは軸を中心に開閉する妻戸や蔀戸のような回転式の建具とは異なり,新しい機構をもつものであった。軽量で開閉が容易であり,またその表面に絵を描くことによって室内を華やかに演出する要素ともなった。引戸の形式は外回建具にも応用され,平安時代末期には寝殿の北面などの私的空間を中心に,舞良戸(まいらど)形式の遣戸(やりど)が使用され始める。また明り障子,つまり現在の障子が登場するのも平安末期である。これは透遣戸(すきやりど)または透障子(すきしようじ)と呼ばれる引違いの格子戸の片面に,和紙または薄絹をはったものから発達したと思われるが,光は通すが風や外気は遮断するという,従来の建具にはなかったまったく新しい機能によって屋内生活に大きな変革をもたらした。しかし,儀式などハレの空間として使用される寝殿南面などでは,相変わらず蔀が主流を占めていた。引違建具が全面的な展開をみせるのは室町時代以降で,近世の完成された書院造では内部をふすまによって間仕切り,外回りには障子を入れて,雨を防ぐための深い軒とともに開放的な空間をつくり出した。書院造を原形とする日本の伝統的住宅では,欧米の住宅と異なり壁がきわめて少なく,内外ともに障子やふすま,板戸などの引違建具が主たる間仕切装置である。これらの建具は古代における舗設と同じように,空間をゆるやかに仕切り,無限定性や融通性に富んだ独特の空間をつくり出している。

執筆者:清水 拡

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「建具」の意味・わかりやすい解説

建具

たてぐ

戸・障子など部屋をくぎるためあるいは開口部を開閉するために設けるもの。

日本では弥生(やよい)時代の遺跡から発見されている一枚板でできた開き戸が、建具として発見されているもっとも古いものであろう。古墳時代になると、内開きの開き戸をつけていた軸受を残している埴輪屋(はにわや)が美園遺跡から発見されているほかに、佐味田宝塚古墳出土の家屋文鏡に描かれた竪穴(たてあな)住居や、東大寺山古墳出土の剣の柄(つか)につけられた竪穴住居形の飾りに、突き上げる形式の建具がみられる。飛鳥(あすか)時代・奈良時代には、住宅、寺院、神社いずれも開き戸が使われていた。法隆寺金堂では、弥生時代同様に一枚板から軸を削り出した外開きの戸がみられ、この時代まで一枚板から削り出したものが広く使われていたと考えられる。続く奈良時代以降、扉の構造に変化がみられ、唐招提寺(とうしょうだいじ)金堂では幅の狭い板を寄せ裏に横桟のある内開きの戸が使われ、また、横桟の両面から縦板を打ち、上下に端喰をつけた開き戸や竪板を端喰で留めた開き戸も、奈良時代から平安時代にかけて広く使われている。平安時代には開き戸のほかに、上部を吊(つ)り元として内または外へ吊り上げる蔀戸(しとみど)が使われている。蔀戸は板の表に格子を打ち内側は絵などで飾ることが多い。

平安時代の中ごろ以降、建具としての障子や格子のように敷居と鴨居(かもい)を用いた引き戸が使われるようになる。障子には構造や表面に貼(は)る材料によって衾(ふすま)障子、唐紙(からかみ)障子、明(あかり)障子などの種類があった。鎌倉時代には新たに大陸から伝えられた建築様式である唐様(からよう)や天竺様(てんじくよう)とともに桟唐戸(さんからど)が伝来した。開き戸として使われた桟唐戸は、枠を組んだ中に板をはめた構造で、平安時代までの板扉に比べて軽量であった。平安時代までは、板扉は構造材である長押(なげし)に取り付けられていたが、桟唐戸の場合には藁座(わらざ)とよばれる軸受を貫(ぬき)に打ち付けている。この桟唐戸はおもに寺院建築に使われている。平安時代の末から、外回りの建具として、柱間(はしらま)ごとに表に横桟のある板戸である遣戸(やりど)(舞良戸(まいらど)ともいう)二枚を引き違いに用い、明障子一枚と組み合わせた三枚引きが広く用いられている。そのほかに比較的薄い杉板に框(かまち)をつけた杉戸が、主として入側の区画に使われるようになった。室町時代ころには、明障子に腰板のついた腰障子や、下半分が遣戸となり上の障子の縦桟の間隔が狭くなった腰高障子などが現れた。

表面に土を塗り漆食(しっくい)で仕上げた引き戸や開き戸が防火の目的で土蔵・城および土蔵造の町家で使われている。

普段あまり使わない建物を保護するために、雨戸とよばれた板戸が桃山時代ころから使われている。この雨戸は、茶室のような小さな建物では軒にかけ、大きな建物では軒下に仮設した柱の間にはめ込んだり引き違いに立てたりしている。江戸時代に入ると、二条城の二の丸大広間の南および西面にみられるような、戸袋に収納され一筋の敷居、鴨居を用いる引き通しの雨戸が使われるようになる。町家の表の場合には、雨戸は一間おきに立てられた柱の間に横に落とし込まれ、上に引き上げられて鴨居の上に収納されるのが普通である。そのほか、近世には、窓の内にかける障子や、けんどんの構造をもった障子やふすまも使われ、さらに、いつごろから使われるようになったかわからないが、便所の扉などに小さな肘壺(ひじつぼ)を用いた開き戸も使われている。

日本以外の地域では、開き戸が主流であるが、比較的新しく上げ下げ窓や回転窓が使われるようになっている。引き戸はほとんど使われず、あってもほとんどが上で吊る構造である。

近代になると、金属を使ってさまざまな形式の建具が考案された。戸の動きから大きく分類すると、平行に移動する形式と回転する形式に分けられ、その組合せもみられる。平行移動形式には日本の障子・ガラス戸などと上げ下げ窓などがあり、回転形式は欧米式のドアや窓がおもなものである。組合せには、滑り出し窓、アコーディオンドアなどがある。そのほかシャッターのように上に巻き上げる形式もある。また、さまざまな目的から気密性をもたせたもの、遮音が要求されるものもつくられている。

[平井 聖]

百科事典マイペディア 「建具」の意味・わかりやすい解説

建具【たてぐ】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「建具」の意味・わかりやすい解説

建具

たてぐ

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

リフォーム用語集 「建具」の解説

建具

出典 リフォーム ホームプロリフォーム用語集について 情報

家とインテリアの用語がわかる辞典 「建具」の解説

たてぐ【建具】

世界大百科事典(旧版)内の建具の言及

【家具】より

…家具を意味するドイツ語メーベルMöbel,フランス語ムーブルmeuble,イタリア語モビリオmobilioなどは,ラテン語のモビリスmobilis(〈動かすことができるもの〉の意)に由来する。一方,英語のファーニチャーfurnitureは中世のフランス語フルニールfurnir(設備する)に由来し,暖炉,窓,扉など建物に造りつけの建具まで含む。さらに街路にみられるポスト,電話ボックス,街灯などもストリート・ファーニチャーとよばれている。…

※「建具」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...