精選版 日本国語大辞典 「蔀」の意味・読み・例文・類語

しとみ【蔀】

- 〘 名詞 〙

- ① 光や風雨をさえぎるもの。

- [初出の実例]「是の日に、雨下(ふ)りて、潦水(いさらみつ)庭に溢(いはめ)り。席障子(むしろシトミ)を以て鞍作か屍(かはね)に覆(おほ)ふ」(出典:日本書紀(720)皇極四年六月(岩崎本平安中期訓))

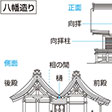

- ② 柱の間に入れる建具の一つ。板の両面あるいは一面に格子を組んで作る。上下二枚のうち上を長押(なげし)から釣り、上にはねあげて開くようにした半蔀(はじとみ)が多いが、一枚になっているものもある。寝殿造りに多く、神社、仏閣にも用いる。しとみど。

蔀②〈紫式部日記絵巻〉

蔀②〈紫式部日記絵巻〉- [初出の実例]「明かうなれば、をのこどもよびて、しとみあげさせてみつ」(出典:蜻蛉日記(974頃)上)

- ③ 船の舷側に設ける、波・しぶきよけで、多数の蔀立(しとみたつ)を立ててそのあいだに板を差し入れるもの。五大力船、小早、渡海船など本格的な垣立のない中小和船に用いる。〔和漢船用集(1766)〕

- ④ 築城で、外から城内が見え透くところをおおっておく戸の類。

- [初出の実例]「信玄公御家中城取の極意五つは、一、辻の馬出し、二にしとみのくるわ、しとみの土居」(出典:甲陽軍鑑(17C初)品三九)

- ⑤ 町屋の前面にはめこむ横戸。二枚あるいは三枚からなり、左右の柱の溝にはめ、昼ははずし、夜ははめる。「ひとみ」ともいう。しとみど。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「蔀」の意味・わかりやすい解説

蔀

しとみ

日本建築で上から吊(つ)り下げた格子戸。蔀戸(しとみど)ともいう。外に突き上げ、あるいは内に引き上げて開け、軒または天井から下げた金具に引っかけて留める。蔀には構造上多少異なるものがあり、表裏両面に格子を組み、その間に板を挟み込むのが正式で、表のみ格子で裏に板を張るものや、横桟または縦桟だけで板を留めたものもある。蔀は敷居と鴨居(かもい)の間を1枚で吊ると重いので、上下2枚に分け、上蔀を吊り下げ、下蔀を柱間(はしらま)に建て込むのが通例である。このような分けた蔀を半蔀(はじとみ)または小蔀(こじとみ)という。

蔀は奈良末期~平安時代(8世紀後半)に現れた建具で、内裏(だいり)の殿舎や貴族の邸宅で用いられたが、中世以降になると一般化され、社寺でも使用した。庭内の目隠し用の塀として、土台の上に蔀を連続して立て並べたものは立蔀といい、上部に竹の節を飾りとしてつける。また江戸時代の民家では、格子戸とせずに単に板戸だけを吊り下げたものもあり、これは「しとみ」「しとめ」「ひとみ」または「ぶちょう」とよび、折り畳んで上げるもの、柱に溝を彫り上に引き上げるものなどがあった。

[工藤圭章]

山川 日本史小辞典 改訂新版 「蔀」の解説

蔀

しとみ

蔀戸とも。建具の一つで,薄い板の両面に格子を組んだ戸。長押(なげし)から釣って水平にはねあげて開く。「し」は風雨,「とみ」は止の意という。風雨や日光をさえぎる意味であろう。はじめは一つの柱間(はしらま)に1枚の蔀を入れたが,重くて開閉に難儀するため上下2枚にわけ,上半分だけをあげて釣る半蔀(はじとみ)とした。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の蔀の言及

【蔀戸】より

…寝殿造住宅の外まわりの主要建具。〈蔀〉の語義は〈ひよけ〉〈おおい〉であり,《和名抄》でも〈暖をおおい,光をさえぎるもの〉としている。現在では格子に板を張ったもの,あるいは板を表裏から格子ではさんだものを蔀と呼んでいるが,古くはこれを〈格子〉と呼び,格子を組まず板だけのものを蔀と呼んで区別していたようである。…

※「蔀」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...