精選版 日本国語大辞典 「熱帯魚」の意味・読み・例文・類語

ねったい‐ぎょ【熱帯魚】

- 〘 名詞 〙 熱帯・亜熱帯域に産する魚。ネオンテトラ、グッピー、アロワナなどの淡水魚やチョウチョウウオ類、キンチャクダイ類、ヘラ類などの海水魚などがおり、姿、色彩の優美なものが多いため観賞用に飼育される。

- [初出の実例]「水槽の中の奇体な熱帯魚を見るような具合に」(出典:われ深きふちより(1955)〈島尾敏雄〉)

改訂新版 世界大百科事典 「熱帯魚」の意味・わかりやすい解説

熱帯魚 (ねったいぎょ)

tropical fish

一般に熱帯,亜熱帯地方原産の観賞魚をいう。アジア,アフリカ,中南米がおもな産地で,小型で色彩や形態の優美な淡水魚や海水魚(水産業などでは海産魚というが,観賞魚の場合海水魚と呼ぶのが一般的である)が大部分を占めるが,美しくはなくても形態や習性の珍奇な種類や大型種も含まれている。淡水魚の場合,分類上多岐にわたっていて,生物学上貴重な種類も入っている。また種類によっては,品種改良も施され,色や形の美しい品種がつくられている。海水魚は,そのほとんどがサンゴ礁に生息するいわゆるコーラルフィッシュcoral fishで,色彩は淡水魚より美しく鮮やかなものが多い。

愛玩の歴史

ヨーロッパへ1868年に中国の寧波(ニンポー)駐在のフランス領事のM.シモンが,南中国産のパラダイスフィッシュをパリに持ち帰ったのが始まりで,以来各種の淡水熱帯魚の飼育繁殖が試みられ,19世紀末ころには欧米の家庭で愛玩の対象として普及し始めた。

日本では,1916年キンギョ養殖家の秋山吉五郎によりアメリカからソードテールが輸入されたのをもって始まりとし,その後一部の貴顕富豪の間に愛好者が現れ,30年ころには少数ながら店頭で販売されるようにもなった。しかし,一般に普及し始めたのは50年以降である。60年ころから愛好者は急激に増え始めると同時に,海水熱帯魚の飼育も一般に行われるようになった。これは,民間航空網の発達により,アメリカや東南アジアから各種の熱帯魚が輸入されるようになったことと同時に,飼育器具の開発改善が進められ,一般家庭で比較的安価に入手でき,容易に飼育観賞できるようになったことによる。こうして日本では熱帯魚飼育は一つの流行ともいえる状況となり,70年前後に至って最盛期を迎えたが,以後は漸次下火となっていった。

これまで熱帯魚として専門書や店頭で扱われた種類は,淡水魚500種以上,海水魚200種以上にのぼるが,入手困難なものや大型種もあって,一般家庭での飼育に適当な種類は相当に限られる。各種類とその飼育法については文末に述べる。

飼育

淡水魚も海水魚も,水が異なる点を除けば飼育の基本に変りはない。すなわち魚の呼吸と排出による水の汚れを浄化すること,適温を保つこと,適切な餌を与えることは同じである。ただし,淡水魚の水槽には水草を植えることで,水草の生理作用による水の浄化がかなり期待できるのに対し,海水魚の水槽では海藻の生育が困難なことに加え,海水魚が一般に淡水魚より大型で水を汚しやすいこと,さらに水の取替えが気軽にできないことなどの問題があるので,海水魚を飼育するにはとくに販売店や経験者の指導を受け,細心の注意をはらう必要がある。

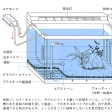

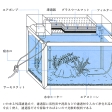

水槽

一般家庭用には長さ60cm,幅36cm,高さ30cm前後の総ガラス製かアクリル樹脂製の水槽が適当である。予備としてやや小ぶりの水槽かプラスチックの水槽を用意しておくとよい。また大型の魚には少なくとも長さ90~120cmクラスの水槽が必要である。なお水槽には,水分の蒸発を防ぐとともに照明器具を装置する関係で,ガラスまたはプラスチックのふたをしなければならない。水を入れた水槽は予想外の重量となるので,それをのせる台は十分に堅固でなければならない。

水

淡水魚用の水は,井戸水,水道水のいずれでもよいが,後者は中に含まれている塩素を除く必要がある。それにはハイポ(チオ硫酸ナトリウム)を水10l当りダイズ粒1個分くらいの量を溶かして中和させるのが簡単でよい。海水は天然海水が入手困難ならば,市販の人工海水の素を使用すればよい。人工海水の場合は,必ず指定どおりに溶かしてから,比重計で濃度を測って調整することが肝要である。

水温

水温は淡水,海水ともおよそ25~28℃を保つようにする。夏季にはこれより多少高温になっても差障りはないが,夏季以外の時期は熱帯魚用のヒーターとサーモスタットを水槽に入れて温度を保つ。ヒーターの容量は水槽の大きさと,水槽の置き場所の暖房の有無や最低室温などによって異なるので,販売店と相談してきめるのがよい。ただし,これは厳寒期が基準となるので,春秋には容量が大きすぎ,サーモスタットが故障して接点が開かなくなった場合に,魚の致死温度以上に水温が上昇するおそれがある。したがってこの時季には容量の小さいヒーターを使用したほうがよい。水槽には必ず水温計を装着して,毎日水温を確かめることはいうまでもない。

砂

淡水,海水を問わず,また底砂を利用するろ過装置を使用しなくても,水槽の底には3cm程度の厚さに砂利を敷く。砂利は販売店で求めるのが簡便であるが,要は,3mm前後の粒で,大きさが均質のものがよい。川砂のように細かすぎたり,粒の大きさが不均質なのはよくない。海水魚の場合にはサンゴ砂や貝殻片の混ざった砂利を使用すると,飼育海水の酸性化を防ぐ効果がある。

水草

淡水魚の水槽に水草を植えることは特別な場合を除いては不可欠である。水槽内のいろどりとしての意味も大きいが,水草は魚の排出物を吸収利用して生育するほか,光のもとでは二酸化炭素を吸収し酸素を放出して水質の浄化安定に役だつ。また稚魚や弱い魚の隠れ場所となり,魚の産卵場所にもなるなど多くの働きをする。

丈が長くのびるのは,バリスネリア,カボンバ,アナカリスなどで,枝を広げて茂るのは,ハイグロヒラ,ルドイギア,ウォータースプライトなどである。これらは水槽の側面から背面に沿って植えるとよい。根もとから葉を広げるコウホネ,クリプトコリネ,アマゾンソードなどは見ばえがするので水槽の中央部に植えるとよい。

エアポンプとろ過装置

エアポンプで水中に気泡を送りこむのは,酸素を補給するほか,ヒーターで保温しているときに水流を起こして水槽内の水温を均等にする効果が大きい。また,エアリフトとして,底砂利用のろ過装置や活性炭の小型ろ過装置に水を送る動力源にもなるなど,エアポンプの利用価値は高い。エアポンプは,電磁石を利用したバイブレーター式のものがふつうで,送気量の多少により多くの機種が販売されている。送気量が多くても圧力は強くないので,水深の大きい大型水槽のエアリフトには向かない。

ろ過装置には,活性炭によって水中の汚れ(有機物)を吸着するろ過装置と,砂やプラスチックウールを使い,そこに繁殖する細菌の働きで汚れを分解するろ過装置の二つのタイプがあり,さらに両者をかねたものもあり,各種の規模,形の製品が市販されている。淡水魚には吸着式のタイプでもよいが,海水魚には細菌分解式のタイプが不可欠である。淡水魚も水草の有無にかかわらずこの方式の使用が望ましい。砂ろ過装置は,底砂をろ材として利用する底面式と,装置を水槽の上にのせる高架式が市販されている。両方ともろ材は3mm前後の粒の均質な砂利で,質はケイ砂でも,貝殻やサンゴ砂の混ざったものでもよい。底面式や活性炭ろ過装置はエアリフトで水を循環させ,高架式はモーターのポンプで循環させるようになっている。

活性炭のろ過装置は,使用開始と同時に効果を発揮するが,砂やプラスチックウールは,そのなかに付着増殖する細菌の分解作用によるので,時間の経過とともに効果が現れる。最初の場合は使用中のろ材を少量混ぜて,細菌をうえつけるとよい。

照明

蛍光灯を使うが,水槽の大きさに応じたものが市販されているので,それを用いるようにする。淡水魚の場合はとくに,単に観賞のためだけではなく,光が水草の生育に必要不可欠なので,朝から夜まで点灯しておくようにする。とくに海水魚の場合には光量が問題になるので,淡水魚の2~3倍の明るさが必要になる。照明器具には水のしぶきがかからないように注意して,漏電を起こさないようにしなければならない。

餌

淡水魚には,イトメ,アカムシ,ミジンコなどの生き餌,乾燥ミジンコのような乾燥餌,いろいろな成分を混ぜてつくった配合餌がある。繁殖を目的とするとき以外は,入手の容易な配合餌で十分である。海水魚でも最近は配合餌が販売されるようになったが,エビ,アサリ,魚肉などのなま餌が使いやすい。

種類の組合せ

淡水と海水を問わず,1種類だけで飼うのが魚のためにも飼育するにも好ましく,とくに繁殖させようというときはそうしなければならない。しかし一般的には変化を求めて数種類をいっしょに飼うことが多い。この場合,小型でおとなしい,キノボリウオ類,カラシン類,コイ類,ナマズ類,胎生メダカ類が適している。シクリッド類は幼魚期ならばよいが,成魚の場合おとなしい種類でも大型の水槽が望ましい。また種類によっては,同種の個体間で,性別やなわばり争いがもとで激しく争うものがあるので注意が肝要である。

海水魚では,スズメダイ類,チョウチョウウオ類,ベラ類,ニザダイ類などは,他の魚を攻撃するようなことはないので,一応雑居は可能である。しかし,スズメダイ類やチョウチョウウオ類は,同種個体の間で激しいなわばり争いをして,弱い個体から死んでいくことがある。これは水槽中に同居する同種個体数が少ないときに起こるので,数匹以上をいっしょに収容するようにする。ミノカサゴやハタの類は,小さい魚を襲って食べるので注意しなければいけない。

管理

餌は毎日少なくとも1回,定刻に与えるようにするのが基本である。とくに幼魚には1日に数回与えるようにすると成長のためによく,こうすると人にもよくなれる。なお残り餌が底にたまらないように注意をする。餌を与えるときには,魚の食欲や動きを見て健康状態を知るようにするほか,水温やエアポンプ,ろ過装置の状況にも注意する。

水槽のガラス面に付着して増える藻類(いわゆるコケ)は,長く放置すると取りにくくなるので,1週間に1回程度取ってやるとよい。かみそりの刃でも取れるが,専用の掃除器具が市販されているので,それを使うのが簡便である。

底砂やろ過砂の洗浄や水替えは,水の色,底の汚れぐあい,ろ過の状況などを見て2~4ヵ月に1回程度行う。水替え用の水(水温に注意),予備の水槽などを事前に十分準備して,手ぎわよく短時間にすませることがたいせつである。淡水魚の場合はこのとき水草の植替えもすることになるが,繁茂しすぎたものは適当に間引いて全体の景観を整える。生長の思わしくない草は,小さな容器を鉢とし,砂に土を混ぜて植えてやるとよい。

繁殖

市販の淡水熱帯魚の大部分は養殖場で繁殖したもので,この中にはアマチュアでも繁殖可能な種類も少なくない。しかし初心者にも容易にできるのは大型の稚魚を産む卵胎生魚に限られる。卵生魚はよい親を育てること,産卵時期の判定,稚魚の飼育などの点で経験が必要である。海水魚の繁殖はスズメダイ類の一部の種類について専門家による実績がある程度で,容易ではない。

グッピー,ソードテール,プラティなどの卵胎生魚は,孵化(ふか)してから産み出されるので,ふつうに飼育をしていても繁殖する。しかし,親も含めて成魚は稚魚を食べるので,それを防ぐのには水草を水面まで繁茂させて,稚魚の隠れ場をつくってやるとかなり効果がある。稚魚は生まれてからほぼ1日の間は水面近くにいるので,すくい上げて別の水槽に移し,粉餌で育てるとよい。

卵生魚の繁殖方法は,魚の産卵習性に応じて異なる。ゼブラダニオやアカヒレのように沈性卵を産むものは,卵の食害を防ぐトラップを設けた産卵槽で産卵させる。ブラックテトラやスマトラのように付着卵を産むものは,シュロやプラスチックウールの産卵巣を入れた水槽で産卵させる。以上の場合,産卵槽には十分成熟し産卵の間近い雌1に対し雄2の割合で入れるのがふつうで,産卵後はすぐに親魚を取り出して,卵の孵化を待ち,さらにそこで稚魚を育てる。

エンゼルフィッシュやジュエルフィッシュ(シクリッド類の大半)は,雌雄がつがいになって,付着卵を産み,その後も雌雄で卵を守り,孵化後も稚魚のめんどうを見る。このような習性の魚は,あらかじめ水槽に産卵床となる石や水草を入れておき,雌雄が繁殖行動に入ったら,それ以外の魚を別の水槽に移して繁殖を待つ。ベタやブルーグーラミなどは水面に雄が泡の巣をつくり,その下へ雌を誘って卵を産ませるが,その後は雄のみで卵を守るので雌は取り出す。

卵から孵化した稚魚には,自分で泳ぐようになってから餌を与える。初期の餌は,稚魚の大きさによって,ブラインシュリンプ,ミジンコなどの生き餌や配合餌の微粉末などを使用するが,1日に数回,水を汚さないように与えることがたいせつである。一般的に卵生魚の繁殖は,種類によって細かい配慮が必要なので,専門店や経験者の指導を受けるのが望ましい。

病気と治療

一般的に発見が容易でしかも治療の効果があがる病気は,体表面がおかされる伝染性の病気で,淡水魚では,淡水白点病,ベルベット病,マウスファンガス,ひれぐされ病など,海水魚では,海水白点病,ウーディニウム症などである。これらの病気全体に共通した兆候としては,動作が不活発になることと食欲が低下することである。治療に当たっては,異常を早く発見し,体表面の症状を的確に把握したうえで,専門店で求めた適正な薬で治療することが肝要である。治療は,薬を溶解した液に浸すか,あるいはその中で数日間飼育をする薬浴法が一般的である。この際十分に注意しなければならないことは,処方どおりの薬の濃度を守ることである。

種類

次に各科の魚の特徴と,その代表的な種類,飼い方の注意などを見てみよう。

飼育の容易な初心者向きの種類には,キノボリウオ類では,パールグーラミ,ブルーグーラミ,キッシンググーラミ,パラダイスフィッシュなど,カラシン類ではネオンテトラ,カージナルテトラ,ブラックテトラ,グローライトテトラ,サーペテトラ,コンゴテトラなど,シクリッド類ではブルーアカラ,セベラム,ファイアマウス,エジプシャンマウスブリーダー,エンゼルフィッシュ,イェローシクリッドなど,コイ類ではゴールデンバーブ,スマトラ,チェリーバーブ,ゼブラダニオ,パールダニオ,レパードダニオ,ラスボラなど,胎生メダカ類ではグッピーやプラティ各種,ソードテール,ブラックモリーなど,ナマズ類では小型のコリドラスの仲間などがある。

以上はだいたい性質もおとなしく,繁殖させるときを除いては,他の種類といっしょに飼ってもよい。これに対して,熱帯魚の女王といわれるディスカスは,たいへんデリケートで飼育がむずかしいので,初心者は避けたほうがよい。また卵生メダカ類のライアテールやパンチャクス,ノトブランキウスの仲間も,美しくてよい魚だが飼育はむずかしい。

(1)カラシン科Characidae メキシコから中南米にかけての新大陸とアフリカに分布し,小型で美しい種類が多い。コイ科に似ているが,ひげはなく,背びれの後方にあぶらびれをもつものが多い。ほとんどは水中の小動物を食べ,温和で他の魚を害することはない。以下にあげる種類は,特記しない限り,群れで水草の茂った水槽で飼い,生き餌もしくは配合餌を与える。(a)ネオンテトラneon tetra/Hyphessobrycon innesi 南アメリカのアマゾン流域原産。全長4cm。体の側面を全長にわたって走る青色帯と,後半身の赤色帯が光り輝いて美しいので人気の高い魚である。温和で,比較的飼いやすい。(b)カージナルテトラcardinal tetra/Cheirodon axelrodi 南アメリカのネグロ川上流原産。全長4cm。ネオンテトラに似ているが,赤色帯が体側の下半分を覆って,ネオンテトラよりいっそう豪華であるが,やや弱く,繁殖させることもむずかしい。(c)ブラックテトラblack tetra/Gymnocorymbus ternetzi 南アメリカのパラグアイ川,ネグロ川原産。全長5.5cm。温和ではあるが活発に泳ぎ,飼いやすい。若いうちは黒い斑紋が鮮やかであるが,成長すると黒みがうすれる。(d)グローライトテトラglowlight tetra/Hemigrammus erythrozonus 南アメリカのガイアナ原産。全長4.5cm。体の前端から尾部まで一直線に走る橙紅色帯が光り輝いて美しい。温和な魚で,やや神経質ではあるが,他のテトラ類といっしょに飼うことはできる。(e)サーペテトラserpae tetra/Hyphessobrycon serpae 南アメリカのパラグアイ川原産。全長4.5cm。体色は赤みを帯び,背びれ,しりびれと胸に黒斑がある。水槽の底部を好んで泳ぐ。体の小さな魚といっしょに飼うと攻撃することがあるのでいっしょにしないほうがよい。(f)コンゴテトラCongo tetra/Micralestes interruptus アフリカのコンゴ川水系原産。全長は雄8cm,雌6cm。体側が淡い虹色に輝く優雅な魚で,雄は成魚になると背びれと尾びれの中央部がのびる。水槽の中層部を好む。大きめの水槽がよい。(g)ブラインド・ケーブフィッシュblind cave-fish/Anoptichthys jordani メキシコ原産。全長8cm。メキシコのサン・ルイス・ポトシに近い洞窟の中の流れにすんでおり,稚魚時代には小さい眼があるが,成長するにつれて眼の機能を失う。じょうぶで飼いやすく,眼はなくてもよく泳ぎ,餌もとる。(h)ピラニアNatterer’s piranha/Serrasalmus nattereri 南アメリカのアマゾン川および他の水系に産する。全長30cm。きわめて鋭い歯をもち,大型の動物も襲って食べるので有名な魚である。2,3匹で飼うとけんかすることがあり,1匹か数匹以上の群れで飼う。餌はドジョウや魚肉など。大型水槽が必要なので一般向きではない。(i)フレームテトラflame fish/Hyphessobrycon flammeus フレームフィッシュともいう。南アメリカのリオ・デ・ジャネイロ付近原産。全長4.5cm。体のとくに後半部の赤色が強いので炎のような魚といわれてきた。温和で飼いやすい。(j)モンクホーシャMoenkhausia sanctae filomenae 南アメリカのパラグアイ川原産。全長7cm。眼の上縁の小赤斑と尾びれの付け根の黒斑が目だつ。温和で,底層を好んで群泳する。飼育は容易である。

(2)コイ科Cyprinidae アジア,ヨーロッパ,アフリカ,北アメリカと分布は広い。口の両側にひげを1~2対もっているものがあり,あぶらびれはない。コイ科には,食用魚として重要なものも多いが,小型で美しくて観賞魚に適した種類も多い。ここにあげた種類は,雑食性で,生き餌も配合餌もよく食べ,概して飼いやすいものが多い。(a)ゴールデンバーブgolden barb/Barbus semifasciolatus この仲間をバルバスという。全長6cm。温かみのある金色の体色で,尾柄に黒斑があるほか,体側に大きさのふぞろいな黒斑が散布する。キンギョのような飼育品種で,原種は明らかではない。温和で,じょうぶで,飼いやすい。(b)スマトラSumatra barb/Barbus tetrazonaスマトラ,ボルネオ産。全長7cm。タナゴによく似た体型で,橙赤色の地に大柄の黒い縞が目だつ。活発に遊泳するので,人気の高い種類である。動きの少ない魚,たとえばエンゼルフィッシュなどは,ひれの先などを食害されることもあるので,いっしょに飼わないほうがよい。(c)チェリーバーブcherry barb/Barbus titteya スリランカ原産。全長5cm。赤みがかった体色に,1本の暗色のすじが吻端(ふんたん)から尾柄に走っている。やや神経質な性質があり,水草のなかに隠れたがる。群れで飼うのがよい。(d)ゼブラダニオzebra danio/Brachydanio rerio インド東部原産。全長4.5cm。小柄であるが紺色の地に白色の縞模様が美しく,動きもあり,飼いやすく,古くから人気のある種類である。口が小さいので,細かい餌を与えることに留意すれば,とくに問題はない。(e)パールダニオpearl danio/Brachydanio albolineatus ミャンマー,マレー半島,スマトラ島原産。全長5.5cm。名まえのように真珠のような輝きをもった美しい魚である。温和で,群れをつくって泳ぎ回るので,やや大ぶりの水槽がよい。(f)レパードダニオleopard danio/Brachydanio flankei インド,ミャンマー原産。全長5cm。体表面の細かい斑紋がヒョウを連想させるのでこの名がある。ゼブラダニオの突然変異からつくられた品種という説もあり,ゼブラダニオやパールダニオとの雑種もつくられている。性質はこれら両種と変わらない。(g)ラスボラ・ヘテロモルファharlequin fish/Rasbora heteromorpha タイ,マレー半島,スマトラ島東部原産。全長4.5cm。小さいが,一種独特の優雅さと繊細さを備えた魚で,神経質でもあり,ここにあがっているコイ科のなかでは飼育がむずかしい部類に入る。水草を多く植えて,水槽のなかに陰を多くしてやると落ち着く。(h)アカヒレWhite Cloud Mountain fish/Tanichthys albonubes 南中国原産。全長4cm。尾びれの大きな赤色斑が目だつので,赤鰭の名まえがついている。ダニオ類同様に群れをつくって元気に泳ぎ回る。低温にも強くて,冬季加温する必要のない,じょうぶで飼いやすい魚である。

(3)メダカ科(卵生メダカ類)Oryziatidae 日本のメダカが含まれるグループで,アジア,南ヨーロッパ,アフリカ,南北アメリカと広い範囲に分布する。一般的に体は小さく雌雄で形や色彩の異なるものが多く,水草を多く植えた水槽で飼うとよい。生き餌も配合餌もよく食べる。飼育は必ずしもやさしくない。(a)ライアテールlyretail/Aphyosemion australe 西アフリカ産。全長6cm。雄は背びれ,しりびれの後縁と,尾びれの上下縁が細長くのびる。色彩も雌はじみだが,雄は多彩で非常に美しい。(b)パンチャクスstriped panchax/Aplocheilus lineatus インド,スリランカ原産。全長10cm。雌雄で体型はほとんど違わないが,色彩は雄が濃くて美しい。水面近くを好むが,光の直射をきらうので浮き葉のある水草を植えた水槽が適している。(c)ノトブランキウス・パルムキスティNothobranchius parmquisti 東アフリカ原産。全長5cm。雄の体色は,水色の地色に赤紫色の網目模様が入り,尾びれが赤紫色で非常に美しいが,雌は灰色がかって淡彩である。ノトブランキウスの仲間は,乾季には水がなくなる地域にすんでおり,乾季に入る前に産卵して死ぬ。卵は湿った状態ですごし,雨季に入ると直ちに孵化(ふか)して約8ヵ月の間に成熟するので,ちょうど,次の乾季に入るまでに一生涯を終わるという珍しい習性の魚である。水槽での飼育繁殖はむずかしい。

(4)カダヤシ科(胎生メダカ類)Poeciliidae 北アメリカから南アメリカにかけて分布する。雄のしりびれは交尾器に変形している。交尾後,卵は雌の体内で受精し,孵化してから産み出される。精子は雌の体内でかなり長期間生きており,1回の交尾で数回の出産分を受精させることができる。繁殖力は旺盛で,順調にいけば30~40日の周期で出産する。雌雄の区別は交尾器以外でも容易で,一般に雄は雌より体が小さく,体色が美しいという傾向がある。初心者でも飼育繁殖が容易であり,品種改良も盛んに行われているので,よく普及しているグループである。(a)グッピーguppy/Poecilia reticulata 南アメリカ北東部原産。体長は雄3cm,雌6cm。熱帯魚のなかで飼育繁殖のもっとも容易な種類であろう。雄の体型(おもに尾びれ)と色彩には多種類の遺伝形質があり,それらを組み合わせたいろいろな系統(品種)がつくり出されている。このような改良種を飼育繁殖させるときには,他の系統を混ぜないこと,成熟しないうちに雌雄を分離して飼い,その品種の特徴の弱いものはセレクトして繁殖に使わないことがたいせつである。(b)プラティplaty/Xiphophorus maculatus メキシコ大西洋岸,グアテマラ原産。ムーンフィッシュmoonfishともいう。全長雄4cm,雌6cm。プラティの品種改良はグッピーほど多彩ではなく,おもに体色のみで,第2次大戦前より行われ,遺伝的に安定していて,原種はずっと以前から市場に現れない。飼育繁殖は容易である。(c)ソードテールswordtail/Xiphophorus helleri メキシコ南部,グアテマラ原産。全長は雄(尾びれの剣を除いて)8cm,雌12cm。雄の尾びれの下縁は長くのびて,剣尾すなわちソードテールとなっている。飼育に当たって注意しなければならないことは,雄1に対して複数の雌を配することである。ソードテールは性転換をすることでもよく知られている。成熟した雌が,突然雄に変わり始める。まずしりびれがしだいに形を変えて交尾器になり,尾びれの下縁がのびていく。体が大きくてその割に剣尾の短い個体があるが,これは性転換で変わった雄である。この逆の雄から雌への転換は知られていない。レッド・ソードテールという品種があるが,これはレッド・プラティとソードテールの交配でつくられた品種である。(d)ブラックモリーblack molly/Poecilia latipinna メキシコからベネズエラ原産。全長6cm。他の胎生メダカ類に比べてやや飼いにくい魚である。水温を高め(24~28℃)にし,水に少量の食塩を加え,植物質の餌を与えるとよいといわれている。

(5)シクリッド科Cichlidae アフリカ,中南米におもに分布する。熱帯魚としては中ないし大型魚が多い。概して動物食性で,水中の小動物を好む。繁殖期以外に雌雄の違いがはっきりしないのが多い。繁殖習性では,雌雄がペアを組んで,産んだ卵を守り,孵化した稚魚の世話をするのが一般的であるが,親が卵を口のなかに入れて守るマウスブリーダーmouthbreederのグループもこの科に属している。飼育下でこのような繁殖習性を見ることは,種類にもよるが,必ずしも困難ではない。(a)ブルーアカラblue acara/Aequidens latifrons 中央アメリカから南アメリカの山岳部に産する。全長15cm。比較的おとなしく,他の大型種といっしょに飼うことができる。8cmくらいで成熟し,ペアで,水底の石の上に産卵する。(b)セベラムseverum/Cichlasoma severum 南アメリカのアマゾン川北部,ギアナ高原原産。全長20cm。ふだんは温和で,人にもよくなれるが,繁殖期には他の魚を追い,水底を荒らす。産卵は底の石の上にする。(c)ファイア・マウスfire-mouth/Cichlasoma meeki 南メキシコ,グアテマラ原産。全長15cm。腹部がオレンジ色で,咽喉から下あごにかけて鮮やかな赤色を呈して美しい。繁殖期以外はおとなしい。(d)エンゼルフィッシュangelfish/Pterophyllum eimekei 南アメリカのアマゾン水系原産。全長12cm。姿同様に動作も優美で,性質も温和である。品種改良の結果,ブラックエンゼル,レースエンゼルなどいろいろな系統の品種ができている。これらは原種よりも神経質なので注意して飼育する必要がある。(e)ディスカスdiscus/Symphysodon discus 南アメリカのアマゾン水系原産。全長20cm。体型が円盤上,すなわちディスクということからその名がついている。熱帯魚としてはエンゼルフィッシュより新しく登場したが,色彩と動作の優雅さで,王座を奪った感がある。繁殖はもちろん,飼育もかなりむずかしい。大型の水槽,よく茂った水草,よい水質,高めの水温,安静な環境,生き餌などすべての条件がそろわないといけないようである。(f)ジャックデンプシーJack Dempsey/Cichlasoma biocellatum 南アメリカのアマゾン中流域原産。全長18cm。往年のボクシングのヘビー級チャンピオンにちなんだ名まえにふさわしく,性質の荒い魚であるが,ペアで飼育すれば,飼育繁殖ともにむずかしくない。発情した雄は全身が黒に近い濃紺色に染まって美しい。(g)ジュエルフィッシュjewel fish/Hemichromis bimaculatus 熱帯アフリカ原産。全長15cm。赤色を帯びた体色に緑に光る斑点がある。発情期の雄は赤色がひときわ鮮やかになって美しい。ジャックデンプシーと同様に荒い性質であるが,飼育繁殖は容易である。(h)エジプシャン・マウスブリーダーEgyptian mouthbreeder/Haplochromis multicolor アフリカのナイル川原産。全長8cm。形や色彩は平凡であるが,繁殖習性が珍しい。発情した雄は水底の砂を口で掘って穴をつくり,そこへ卵をもった雌を誘いこんで産卵させる。雌は自分の産んだ卵を口にふくんで守る。約10日間で卵は孵化するが,その後も稚魚が泳げるようになるまでの約1週間は,引き続いて口のなかで保育する。この間雌親は餌をとらない。なお産卵後,雄を別の水槽に移すことが必要。飼育はむずかしくない。(i)イェローストライプ・シクリッドyellow-striped cichlid/Pseudotropheus auratus 東アフリカのマラウィ湖原産。全長13cm。体型は細長い。雄の成魚の体色は,幼魚や雌と異なる。後者は,黄色の地に体の中央部および上半部と背びれに黒色帯が合わせて3本走っているが,雄が成熟すると,色調が逆転して地色が黒色となり,体の黒色帯が黄色帯となる。浅い岩場にすみ,口内保育をするマウスブリーダーの繁殖習性をもつ。

(6)キノボリウオ科Anabantidae アジアとアフリカに分布する。えらの上部に空気呼吸の器官(迷路器官または口鰓(こうさい)器官)を備えており,えらによる水呼吸のほかに,水面で吸った空気をここへ入れて呼吸することもできるので,水中の酸素欠乏に強い。この科の魚のもう一つの特徴は繁殖習性で,発情した雄は,水面に泡の巣をつくり,その下に雌を導いて産卵させる。卵が泡の巣のなかで孵化して,泳ぎ出るまで雄は巣の下にとどまって守る。食性は概して生き餌を好む。(a)パールグーラミpearl gourami/Trichogaster leeri 東南アジア原産。全長11cm。真珠様の小斑点に覆われており,動作も静かで気品がある。水草が水面までよく茂って,落ち着いた大型の水槽がよい。十分成長するまで繁殖しない。(b)ブルーグーラミblue gourami/Trichogaster trichopterus スマトラ原産。全長13cm。全身が青色で,動作はやや活発。おとなしく,飼いやすい。繁殖も困難ではない。(c)キッシンググーラミkissing gourami/Helostoma temmincki 東南アジア原産。全長30cm。野生種の体色は青みがかっているが,飼育品種は白みがかったピンクをしている。幼魚期は動きも活発で飼いやすいが,成長するに従って動作は静かになり,餌も生き餌のほかに緑藻も食べさせる必要がある。仲間とキスをする習性の意味はなわばりを守るための一種の闘争行動であるといわれるが,よくわかっていない。(d)パラダイスフィッシュparadise fish/Macropodus opercularis 中国南部,インドシナ半島原産。全長10cm。複雑な縞模様であるが色彩はじみ。発情するとややどぎつい色になる。闘争性はあるが,ベタよりは激しくない。低温に強く,飼いやすいじょうぶな魚である。(e)ベタSiamese fighting fish/Betta splendens ベトナム,タイ,マレー半島原産。全長6cm。一般に飼育されているのは改良品種で,青色,緑色,赤色など美しいが,原種は色彩もじみな青緑色で,ひれも短い。雄どうしの闘争性はきわめて強く,通常は1匹ずつ分けて飼育する。繁殖させるときは,水草を植えた別の水槽に発情した雄を入れ,泡の巣をつくらせてから,卵をもった雌を入れる。産卵時の行動はドラマティックである。産卵後は雌を取り出す。生き餌を好み,飼育は容易である。

(7)その他 (a)アノストマスanostomus/Anostomus anostomus 南アメリカのギアナ地方西部,アマゾン水系原産。全長14cm。あぶらびれがあってカラシン科に近縁の魚。細長いスマートな体型で,黒い地に黄色のすじが2本,頭から尾まで走っていて魅力があるが,やや飼いにくい。他の種類に対しては攻撃的でないが,同種どうしは争うので,大型の水槽に他の温和な魚といっしょに飼うとよい。生き餌を好む。(b)ペンシルフィッシュpencil fish/Nannostomus auratus 南アメリカのギアナ地方,アマゾン原産。全長6cm。かつてはカラシン科に属していた。アノストマスは頭を下げた姿勢をとっていることが多いが,これはその逆に斜め上を向いていることが多い。細長い体で体側に1本黒いすじが走っている。水草を密植した水槽で,生き餌で飼う。飼育はややむずかしい。(c)シルバーハチェットsilver hatchet fish/Gasteropelecus levis 南アメリカのアマゾン川下流域原産。全長6cm。体型は特徴的で,横から見るとフグのように腹側が下垂しているが,正面から見ると鋭くとがった逆三角形である。水面近くを泳ぎ,空中にジャンプする特技をもっているので注意を要する。生き餌を好む。飼育はややむずかしい。(d)クラウンローチclown loach/Botia macrocanthus スマトラ・ボルネオ島原産。全長30cm。ドジョウ科の魚で,口にひげがある。橙黄色の地に大柄の黒い縞があって美しい。おとなしく神経質な魚で,数匹いっしょに飼うことと,隠れ場所を設けてやることがたいせつであるが,病気にかかりやすく,大きく育て上げることはむずかしい。(e)コリドラス・エネウスbronze corydoras/Corydoras aeneus トリニダード,ベネズエラ原産。全長7cm。ヨロイナマズ科の魚で,同類に小型で水槽飼育に適した仲間が多い。見ばえはしないが,よく動き,何でも食べるので好まれる。低温にも比較的強い。(f)テッポウウオarcher fish/Toxotes jaculator 東南アジア一帯,オーストラリア原産。全長24cm。河口やマングローブ水域にすみ,水面近くの昆虫を,口から水を射出して落として食べる。飼育水は淡水でよく,餌は生き餌,とくに昆虫の幼虫(ハエなど)がよい。数匹いっしょにして,静かな環境で飼うとよい。

海水魚

姿,色彩ともに淡水魚より優美なものが多い。日本で入手の容易な種類は,沖縄からフィリピンにかけて分布するもので,スズメダイ類では,コバルトスズメ,ミスジリュウキュウスズメ,ミツボシクロスズメ,クマノミ,ハマクマノミ,カクレクマノミなど,チョウチョウウオ類では,チョウチョウウオをはじめ,トゲチョウチョウウオ,イッテンチョウチョウウオ,フウライチョウチョウウオ,フエヤッコダイなど,ベラ類ではカンムリベラ,ツユベラなど,その他,ハナミノカサゴ,モンガラカワハギ,ツノダシなどがある。

以上のうちスズメダイ類は小型で飼いやすい。クマノミ類はサンゴイソギンチャクといっしょに飼うとよい。チョウチョウウオ類をはじめその他の魚は,個性的な姿や色彩のものが多いが,本来中型ないし大型魚で,幼魚期を除いては家庭での飼育には向いていない。

(1)スズメダイ科Pomacentridae 淡水熱帯魚のシクリッド科に近縁のグループで,サンゴ礁の発達している熱帯,亜熱帯の海域に多種多彩な種類がいる。このグループの魚はほとんどが小型で,活発に泳ぎ,じょうぶで飼いやすい。ただし,仲間の数が少ないときには,なわばり争いをして,弱いものから死んでいくので,必ず7,8匹以上の群れで飼うようにするとよい。同じスズメダイ科でもクマノミの類は,自然の海では大型のイソギンチャクといっしょに生活している。イソギンチャクの触手のなかに体を潜らせたり,ときには餌を運んでやったりする。水槽でもいっしょに飼うと興味深いが,イソギンチャクは水質の変化に弱く,飼育がむずかしいのが難点である。餌には,魚,貝,エビなどの肉を与える。(a)コバルトスズメChrysiptera hollisi 奄美,沖縄に分布。全長7cm。全身コバルト色に輝いて美しい。群遊させるとみごとである。(b)ミスジリュウキュウスズメDascyllus aruanus 奄美以南,オーストラリアからアフリカ東海岸まで分布。全長8cm。白地に幅の広い黒帯が縦に3本という大柄の体色で,動きが活発な魚である。(c)ミツボシクロスズメDascyllus trimaculatus 奄美以南,東インド諸島,アフリカに分布。全長10cm。黒に近い光沢のない体色に,丸い白斑(ほし)が目だっていて,魅力がある。なわばり争いが激しいので,1匹だけで飼うか,または群れで飼うようにする。(d)クマノミAmphiprion clarkii 千葉以南,オーストラリア,アフリカ東海岸に分布。全長15cm。暗褐色か橙黄色の地に,体の前後と中央に幅広い白色帯があって目を引く。飼いやすく,温和な魚である。(e)ハマクマノミAmphiprion frenatus 伊豆以南,オーストラリア,アフリカ東海岸に分布。全長15cm。体色は赤色から黄黒色まで変化に富み,白色帯は頭部の眼の直後に1本ある。飼いやすいが,水質の悪化に弱いので注意しなければならない。(f)カクレクマノミAmphiprion ocellaris 沖縄以南,フィリピンに分布。全長7cm。橙赤色の地に体の前後,中央に幅広い白色体があり,クマノミ類のなかではもっとも一般的で,かつ愛らしい。群れで飼うとよい。

(2)チョウチョウウオ科Chaetodontidae スズメダイ科とならんでコーラルフィッシュの双璧(そうへき)をなすグループである。熱帯,亜熱帯の海に多く,サンゴ礁や岩礁にすんで,サンゴのポリプや岩についた小動物を食べる。飼育する場合には,魚,貝,エビなどの肉を,その口に合わせて細かく刻んで与える。種類によっては海藻も加えるとよい。また,スズメダイと同じように,数が少ないと同種個体どうしの争いが激しく,弱いものから死んでいくので,群れで飼うようにしたほうがよい。年齢の若いものほどこの傾向が強く,とくに幼魚は給餌の回数を多くして,すべての個体に餌がいきわたるようにするとよい。(a)チョウチョウウオChaetodon auripes 千葉以南,東インド諸島,紅海に分布。全長22cm。頭部に眼をとおる黒色帯とその直後に白色帯があり,体は黄色と褐色の縞模様で覆われている。幼魚期には背びれの後部に黒斑がある。仲間どうしの争いをさせなければ飼育しやすい。(b)トゲチョウチョウウオChaetodon auriga 千葉以南,東インド諸島,ポリネシア,紅海に分布。全長19cm。体の前半が白色,後半が橙黄色の地色に,眼を横切る黒帯,白色部に暗色の細い縞模様がある。美しく魅力的な魚であるが,水質の変化に弱く,飼育はややむずかしい。(c)イッテンチョウチョウウオChaetodon unimaculatus 高知以南,ポリネシア,アフリカ東海岸に分布。全長12cm。黄色の体色に,眼を横切る黒帯と体の後部の黒線に,体の中央部の円い黒斑が印象的である。前種同様に飼いやすくはない。(d)フエヤッコダイForcipiger flavissimus 神奈川以南,オーストラリア,ハワイ,南アフリカ海岸に分布。全長15cm。頭部の上半が黒褐色,下半が白色,体は黄色と特徴的な体色のほかに,口が細長くのびてユーモラスでもある。他の種類といっしょに飼うのはよいが,同種間では争うので,注意が必要である。比較的じょうぶであるが,こまめに餌を与えないと長生きしない。(e)ハタタテダイHeniochus acuminatus 千葉以南,ポリネシア,オーストラリア,アフリカに分布。全長20cm。大柄の白と黒の縞に,白い背びれが細長く上方にのびている。じょうぶで飼いやすい魚である。

(3)その他 (a)ツユベラCoris gaimard 高知以南,オーストラリア,ハワイ,アフリカに分布。全長45cm。幼魚と成魚の体色はまったく異なり,別種としか思えない。幼魚は橙色がかった朱色に,吻端から尾にかけての背側に黒の縁取りのある白斑が四つ並ぶはでな色彩であるが,成長するに従って,頭部とひれは紅色ないし黄色で明るいが,体は暗色に紺色の小斑点が密に現れる。動物質のほか植物質の餌も与えるとよい。(b)カンムリベラCoris aygula 神奈川以南,オーストラリア,アフリカに分布。全長1mに達する。前種同様,成長に伴い体色が変化する。幼魚は乳白色の地に,体の前半とひれを黒の水玉模様が覆い,体の後半背側に朱色の大ぶりの円斑があり,それぞれの朱斑の上の背びれに黒の眼状紋があって,上品な美しさをもっている。成長するに従って体の前半は緑褐色,後半は黒色となり,さらに老成すると全身は黒褐色となる。(c)ハナミノカサゴPterois volitans 四国以南,オーストラリア,アフリカに分布。全長25cm。背びれ,胸びれが長くのび,色もひれを含めた体全体が白色とあずき色の縞になっていて,まことに豪華けんらんの趣がある。泳ぎ方もゆったりしているが,各ひれの棘(きよく)には毒があり,小さな魚は丸のみにするという食性をもつ怖い魚でもある。餌は,魚,貝,エビの肉でよい。水質の変化に多少敏感なところがある。(d)ナンヨウハギParacanthurus hepatus 高知以南,ニューギニア,アフリカに分布。全長30cm。青色の地に,入墨様の濃紺の斑紋が体の上半にあり,尾びれは鮮やかな黄色で,水槽のなかでも目を引く魚であるが,大型の水槽に適している。餌は魚などの肉も食べるが,コイやキンギョ用のペレットもよく食べる。(e)モンガラカワハギBalistes conspicillum 本州中部以南,オーストラリア,紅海,メキシコに分布。全長40cm。口唇と尾の橙色と体の下半にある白色の大きな水玉模様が目だつ。他の魚といっしょにしないで,本種だけで飼うほうがよい。餌は魚肉に限らず,種類を多く与えるようにする。ペレットもよく食べる。(f)ツノダシZanclus cornutus 千葉以南,オーストラリア,メキシコ,アフリカに分布。全長20cm。体型,色彩はハタタテダイに似ているが,それより,背びれ,しりびれがよくのびている。顔面に斑紋があってユーモラスに見える。飼育方法はチョウチョウウオと同じでよい。

執筆者:久田 迪夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「熱帯魚」の意味・わかりやすい解説

熱帯魚

ねったいぎょ

観賞用として飼育される熱帯・亜熱帯産の魚類をさし、広義には海産・淡水産の両方の魚種を含めるが、狭義には淡水産のもののみをさす。厳密な生物学的定義をもつ用語ではなく、狭義の場合でも一部の汽水(半海水)性魚類が含まれている。ここでは狭義の熱帯魚について解説する。

熱帯魚として古くから飼育されているものの多くは、形態、色彩、習性などの点で観賞価値が高く、飼育も容易な小形魚で、水槽内での繁殖を楽しむことのできる種類も少なくない。ところが、近年、飼育・輸送技術の進歩とともに、従来は水族館でしか飼育・展示されないような大形種や、系統上貴重な希種も趣味家によって飼われるようになってきている。貴重種のなかには、グリーンアロワナ(レッドアロワナ、アジアアロワナともいう)Asian bonytongue/Scleropages formosusや、ピラルクーpirarucu/Arapaima gigasのように、「絶滅のおそれのある野生動物の種の国際取引に関する条約」(通称ワシントン条約)によって輸出入が厳しく規制されている魚種があるので、購入・飼育には注意を要する。

[多紀保彦]

飼育の歴史

熱帯・亜熱帯産淡水魚のなかには、エジプトのティラピアやタイのベタ(トウギョ)のように、原産地では古くから飼育されていたものがある。飼育魚としての熱帯魚がヨーロッパやアメリカに初めて紹介されたのは、中国南部産のパラダイスフィッシュがパリにもたらされた1868年のことといわれている。その後、熱帯各地から観賞飼育用淡水魚が続々と導入され、ヨーロッパとアメリカでは1930年代までに熱帯魚飼育が趣味として定着した。

日本に初めて熱帯魚がもたらされたのは大正時代の中期で、ソードテール、グッピー、ゼブラダニオ、エンゼルフィッシュなど数十種が第二次世界大戦前の日本に紹介され、熱帯魚を販売する店舗や解説書も現れた。しかし、当時の熱帯魚は希少価値が魅力のペットであり、主として上流階級の間で愛玩(あいがん)されるにとどまっていた。第二次世界大戦による中断ののち、戦後まもなく熱帯魚の導入が再開された。そして1950年代後半(昭和30年代)になると、飼育器具の改良、ビニル袋の出現、航空輸送の発達などによって飼育や運搬・輸送が容易となり、海外からの新しい種類の導入が活発化するのと同時に、国内で繁殖が盛んに行われるようになって、1960年代の熱帯魚ブームをもたらした。しかし、1970年代に入ると趣味人口は下降線をたどり、繁殖業者も減少した。1980年代以降では飼育人口は安定化の傾向にあり、特定の魚種や珍魚・怪魚を収集するマニア的な趣味家が増加してきている。

台湾や東南アジア諸地域などでも近年の経済発展に伴って一般家庭への熱帯魚の浸透がみられ、また従来の地元産の野生魚の採集・輸出に加えて、外来・在来種の繁殖や新品種の作出を行う養殖家が増加している。

[多紀保彦]

種類・分布

これまでに日本に紹介された熱帯魚は500種以上に上る。その呼び名には学名、英名、和製英名、和名などが不統一に用いられ、名称の混乱が著しい。世界の淡水魚の種分化や分布の中心は南アメリカ、アフリカ、アジアの熱帯部である。これらの地域では、カラシン類、コイ類、ナマズ類、シクリッド類が卓越しており、熱帯魚の原産地と種類もこれを反映している。熱帯魚の主要分類群は次のとおりである。

(1)カラシン類(コイ目カラシン亜目) 中・南アメリカとアフリカに分布する十数科からなる。カラシン科Characidaeは、このうちもっとも一般的で、レモンテトラlemon tetraのようなヒフェソブリコン属Hyphessobrycon、グローライトテトラglowlight tetraなどのヘミグラムス属Hemigrammus、カージナルテトラcardinal tetraその他のケイロドン属Cheirodon、ネオンテトラneon tetraなどのパラケイロドン属Paracheirodon、そのほかモンクハウシアMoenkhausia、プリステラPristellaなど、テトラ類と総称されて古くから親しまれてきた多数の南アメリカ産の小形の美麗種を含んでいる。目が退化したメキシコ産のブラインドケーブカラシンblind cave characinもこの科の魚である。そのほかの南アメリカ産カラシン類としては、ペンシルフィッシュpencilfishのカラシディウム科Characidiidae、薄い斧(おの)形の特異な体形で知られるハチェットフィッシュ類hatchetfishのガステロペレクス科Gasteropelecidae、獰猛(どうもう)な肉食魚として有名なピラニア類piranhaやメティニス類Methynisなどを含むセラサルムス科Serrasalmidaeがある。アフリカ産カラシンとしては、コンゴテトラCongo tetra(キタリヌス科Citharinidae)やクラウンテトラclown tetra(ディスコドゥス科Discodontidae)が人気を集めている。

(2)コイ類(コイ目コイ亜目) この類の大部分を占めるコイ科Cyprinidaeは、ユーラシアやアフリカに分布しているが、主産地は南・東南アジアである。熱帯魚として一般的な種類は、スマトラSumatra barb、チェリーバーブcherry barbなどバーブと通称されているプンティウス属Puntius魚類をはじめとし、ゼブラダニオzebra danioなどのダニオ類(ブラキダニオ属Brachydanioとダニオ属Danio)、ラスボラ・ヘテロモルファharlequin rasboraのようなラスボラ属Rasbora魚類、レッドテールブラックシャークred-tailed black sharkで代表されるラベオ属Labeo、熱帯魚には珍しい中国南部産のアカヒレwhite cloud mountain fishなどがある。ドジョウ科Cobitididaeはコイ科と近縁の科で、クラウンローチclown loachその他のボティア属Botiaや、クーリーローチcoolie loachなどのアカントフタルムス属Acanthophthalmusのような東南アジア産の種類がよく飼われている。

(3)ナマズ類(ナマズ目) オーストラリア区を除く世界の淡水に分布するナマズ目魚類には十数科があり、南アメリカ産のロリカリア属Loricariaやプレコストムス属Plecostomus(ロリカリア科Loricariidae)のような珍奇な形態をした魚や、腹を上にして泳ぐアフリカ産のサカサナマズ類upside-down catfish(モコクス科Mochokidae)など、特異な魚種が数多く含まれている。南アメリカ産のカリクティス科Callichthyidaeに属するコリドラス属Corydoras魚類は、古くから飼育されている小形魚である。アジア産のナマズ目としては、体が透明なグラスキャットフィッシュ類glass catfish(ナマズ科Siluridae)や、クララ類Clarias(ヒレナマズ科Clariidae)などが一般的である。

(4)メダカ類(トウゴロウイワシ目メダカ亜目あるいはメダカ目) 世界の温・熱帯に広く分布しているが、目や科の分類には諸説があり、また多数の亜種や地方品種に分化した種が少なくない。ライアーテールlyretailが代表的なアフィオセミオン属Aphiosemionや、ノトブランキウス属Nothobranchius、アプロケイルス属Aplocheilusなどの卵生種(キプリノドン科Cyprinodontidae)には美麗なものが多く、なかには受精卵が泥中で越乾して雨期の到来とともに孵化(ふか)するものがある。卵が雌の胎内で発生して仔魚(しぎょ)として産まれる卵胎生種には、グッピーguppy、ソードテール類swordtail、プラティー類platy、モーリー類mollyなどの一般種(ポエキリア科Poechiliidae)があり、各種の交配・改良種が作出されている。ヨツメウオfour-eyed fish(ヨツメウオ科Anablepidae)もメダカ類である。

(5)シクリッド類(スズキ目カワスズメ科Cichlidae) アフリカと中・南アメリカに分布する。雌雄でつがいをつくり、卵を見張ったり口中で孵化させたりする習性で知られている。中・南アメリカ産シクリッドには、熱帯魚の代表種エンゼルフィッシュangelfishやディスカスdiscus、アピストグラマ属Apistogramma、キクラソーマ属Cichlasoma、アストロノータス属Astronotusなどがある。アフリカ大陸ではマラウイ湖、タンガニーカ湖、ビクトリア湖などで多彩な種分化がみられ、ハプロクロミス属Haplochromis、ランプロログス属Lamprologus、プセウドトロペウス属Pseudotropheusなど海産魚を思わせる色彩をした種類が人気を集めている。

(6)グーラミー類(スズキ目キノボリウオ亜目) この仲間はえらの上部に上鰓(じょうさい)器官という補助呼吸器官をもち、空気呼吸をすることができる。キノボリウオ科Anabantidaeには、アジア産のキノボリウオ(アナバス)climbing perchのほかにアフリカ産の各種がある。その他の科はすべて熱帯アジア産で、キッシンググーラミーkissing gouramyのヘロストーマ科Helostomidae、ベタbetta, fighting fish、パールグーラミーpearl gouramyなどを含むベロンティア科Belontiidaeなどがある。

以上が熱帯魚の主要群であるが、このほかにかなり一般的に飼育されているものに次のような種類がある。アロワナ類arowana、ナギナタナマズ類(ナイフフィッシュ)feather back、エレファントノーズ類elephant-nose、グラスフィッシュglassfish、スパイニーイール(トゲウナギ)spiny eel、ナンダス属Nandus、バディス属Badis、ダトニオイデス属Datnioides、テッポウウオ類(アーチャーフィッシュ)archerfish、スキャット属Scatophagus、モノダクティルス属Monodactylus、バンブルビーbamble-bee fish、淡水フグ類。

[多紀保彦]

飼育

魚は呼吸をして水中の酸素を取り入れ二酸化炭素を放出し、摂餌(せつじ)をして排出物を水中に出す。酸素の不足は致命的であり、水中の過剰な二酸化炭素や排出物とくにアンモニアは魚に対し毒性的な働きをするので、水槽という狭い閉鎖水系で魚を飼育するには、これらの条件の人為的調節すなわち水質管理が必要となる。次に一般的な飼育と管理について記述する。

〔1〕水 熱帯魚槽の水質要因には硬度、水素イオン濃度(pH)、溶存酸素と二酸化炭素量、窒素とくにアンモニア態窒素量などがあるが、日本の水道水では硬度とpHには普通問題はなく、酸素量の維持と排出物や残餌による汚染の防止が重要となる。水温も重要な条件であるが、保温器の使用により問題なく解決できる。良好な水質を保つためには、(1)水量に比し魚の量を少なくする、(2)水草を繁茂させ魚の呼吸と植物の同化作用とを調和させる、(3)エアポンプで空気を補給したりフィルターで水を濾過(ろか)して濾砂中のバクテリアによってアンモニアを無害な硝酸塩に変える、(4)水換えを行う、などの手段があり、これを適宜に組み合わせることによって、魚を状態よく飼育することができる。水道水を使う場合には、消毒の塩素を除去するために一昼夜以上フィルターかエアポンプで通気をする。急ぐ場合はチオ硫酸ソーダ(ハイポ)を、水10リットル当り米粒大のもの1粒くらいの割合で入れると中和できる。

〔2〕水槽 熱帯魚用の水槽には、板ガラスをシリコン樹脂で接着しプラスチックの上部枠と底板で補強した総ガラス製水槽、ステンレス枠にガラスを張ったステンレス枠水槽、枠のないプラスチック水槽がある。水は意外に重いので、水槽はじょうぶで平らな台の上に置く。発泡スチロール板を水槽の底に敷いたり側面に張ったりすると大きな保温効果がある。水槽の底(底面式フィルターを使う場合はその上)には、砂か目の細かい砂利を敷く。

〔3〕水温調節 熱帯魚の適水温は一般に25~28℃で、水温の調節・維持にはバイメタル式のサーモスタットと水中ヒーターを用いる。空気補給には、ゴム製のダイアフラムを振動させて空気を送るバイブレーター式エアポンプが一般に用いられている。

〔4〕濾過装置 水の濾過器には、エアポンプからの空気で底部の砂を通して水を循環・濾過させる底面式フィルター、濾過材を詰めた小型容器を水槽内に置く投げ込み式、水槽の外(上部か側面)に濾過槽を置き、小型揚水ポンプで水を循環させる外部式がある。

〔5〕水草・照明 水草は美観のためだけではなく、水質のバランスを保つのに有効であると同時に、魚の隠れ場所ともなる。適度な明るさは水草のためにも必要で、各種の蛍光灯を使った照明器具が使われている。

〔6〕餌(えさ) 熱帯魚に使われている生物餌料(生き餌)には、成魚用としてはアカボウフラ(アカムシ、ユスリカの幼虫)、イトミミズなど、稚魚用にはブラインシュリンプ(アルテミアの乾燥卵を孵化させたノープリウス)などがある。最近の人工餌料の発達は目覚ましく、魚の食性や大きさに応じた各種の餌が開発されており、人工餌料のみでの飼育も可能である。

〔7〕病気 熱帯魚にもっとも多い病気は白点病である。原生動物イクティオフティリウスの寄生によるもので、体表が白点に覆われる。えら腐れ、ひれ腐れなど細菌性疾病も多く、損傷部には水生菌がつきやすい。治療法には、薬品を飼育水に入れる方法と薬浴法とがあるが、平素の観察により病気を早期に発見し、治療法の正確な知識を得て早期に処置することが肝要である。

〔8〕繁殖 熱帯魚飼育の楽しみの一つは繁殖である。卵胎生の魚の多くは飼育槽中で仔魚を産出するが、親を含めてより大形の魚に捕食されるので、仔魚を別の水槽に分けたほうがよい。卵生魚は親魚を別の産卵槽に入れて産卵させる。シクリッドは産卵床に産み付けた卵や仔魚を哺育(ほいく)し、グーラミーの多くは水面に泡巣をつくって卵を産み付け、普通、雄が巣を守る。ほかの卵生種では、多くの場合、産卵巣とするために清潔な水草やほぐしたシュロ皮などを入れた水槽で産卵させる。卵を食べるものが多いので、産卵後はただちに親を別の水槽に移す。仔魚は卵黄を吸収してしまうと摂餌を始めるので、口の大きさに応じてゆでた鶏卵の黄身、ブラインシュリンプ、微粒人工餌料などを与える。

[多紀保彦]

百科事典マイペディア 「熱帯魚」の意味・わかりやすい解説

熱帯魚【ねったいぎょ】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「熱帯魚」の意味・わかりやすい解説

熱帯魚

ねったいぎょ

tropical fish

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

デジタル大辞泉プラス 「熱帯魚」の解説

熱帯魚

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...