硫化ヒ(砒)素 (りゅうかひそ)

arsenic sulfide

ヒ素と硫黄の化合物の総称。次にあげる3種が知られている。三硫化四ヒ素As4S3も存在するといわれているが明らかでない。

四硫化四ヒ素

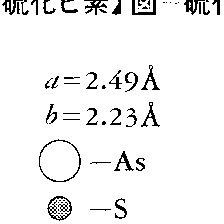

化学式As4S4。天然に鶏冠石として産する。ヒ素と硫黄の等モル量を石英管に真空封入して,はじめ500℃で1時間,ついで600℃で3時間反応させてから徐冷してつくる。常温では深紅色光沢ある結晶でα形と呼ばれ,267℃で黒色の結晶,β形に転移する。水に不溶。結晶中ではAs原子が四面体の頂点に位置したかご形構造をとるAs4S4単位を含んでいる(図)。α形の融点307℃,沸点565℃,800℃以上ではAs2S2となる。硫化カリウム,硫化ナトリウム,水酸化ナトリウムの水溶液に溶ける。

三硫化二ヒ素

化学式As2S3。ギリシア・ローマ時代から黄色の顔料として知られていた。天然に雄黄(石黄)として産する。ヒ素と硫黄をモル比2:3で石英管に封入し,500℃で1時間,ついで600℃で3時間反応させて徐冷するか,As2O3を希塩酸に溶解し,これに硫化水素を通ずると得られる。赤色結晶,粉末は黄色。融点300℃,沸点707℃。比重3.43。水,酸に不溶。アルカリ,硫化アルカリに溶解してチオ亜ヒ酸塩をつくる。溶液中でつくるとAs2S3はコロイド溶液となりやすく,HS⁻の吸着によって代表的な陰性ゾルとなる。

五硫化二ヒ素

化学式As2S5。ヒ酸水溶液を氷冷しながら硫化水素を通ずるか,ヒ素と硫黄をモル比2:5で石英管に封入して500℃で1時間,ついで600℃で3時間,その後450℃に温度を下げて1時間ほど反応させて徐冷すると得られる。As2S3より明るいだいだい色のガラス状固体。500℃以上で分解する。水に難溶,エチルアルコールに不溶。アルカリ,硝酸に溶ける。硫化ナトリウムにはAs2S3と同様にチオヒ酸ナトリウムを生成して溶ける。

執筆者:漆山 秋雄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

硫化ヒ素

リュウカヒソ

arsenic sulfide

【Ⅰ】硫化ヒ素(Ⅱ)(arsenic(Ⅱ) sulfide):As4S4(427.95).四硫化四ヒ素(tetraarsenic tetrasulfide)ともいう.天然には鶏冠石(realgar)として産出する.三酸化二ヒ素またはヒ素を硫黄とまぜて融解するか,硫ヒ鉄鉱と黄鉄鉱の混合物を加熱蒸留すると得られる.α,βの2態があり,常温で安定なα形(赤色の単斜晶系結晶.密度3.51 g cm-3)は267 ℃ でβ形(黒色の単斜晶系結晶.密度3.25 g cm-3)に転移する.β形は融点307 ℃,沸点565 ℃.蒸気密度はAs4S4の値を示す.水,硝酸以外の酸に不溶.硝酸で分解されヒ酸と硫酸になり,アルカリ溶液および硫化アルカリ溶液中ではヒ素と三硫化二ヒ素になる.空気中に放置すると酸化され,三硫化二ヒ素と三酸化二ヒ素になる.顔料,染色,花火の製造などに使用される.[CAS 1303-32-8]【Ⅱ】硫化ヒ素(Ⅲ)(arsenic(Ⅲ) sulfide):As2S3(246.04).三硫化二ヒ素(diarsenic trisulfide)ともいう.古代から黄色の顔料として知られていた.天然には石黄(orpimento)として産出する.硫黄とヒ素の混合物を融解してつくる.また,亜ヒ酸を含む濃塩酸溶液に硫化水素を通じるとAs2S3を沈殿する.赤色の単斜晶系結晶.粉末は黄色.密度3.49 g cm-3.融点300 ℃,沸点707 ℃.蒸気密度はAs4S6を示す.水に不溶,硫酸,アルカリに可溶.硫化アルカリに溶解して,チオ亜ヒ酸を生じる.顔料として用いられる.[CAS 1303-33-9]【Ⅲ】硫化ヒ素(Ⅴ)(arsenic(Ⅴ) sulfide):As2S5(310.17).五硫化二ヒ素(diarsenic pentasulfide)ともいう.五酸化二ヒ素の濃塩酸溶液に硫化水素を通じるか,硫黄とヒ素の混合物を真空にした封管中で融解すると得られる.淡黄色の単斜晶系結晶.500 ℃ 付近で昇華し,同時に分解,三硫化二ヒ素と硫黄を生じる.水に不溶,アルカリ,硝酸に可溶.硫化アルカリ水溶液に溶けてチオヒ酸塩となる.[CAS 1303-34-0].

以上のほか,As4S3についての報告もあるが明らかではない.ヒ素の硫化物はすべて有毒である.「砒素及びその無機化合物」として特定第一種,「砒素化合物及びこれを含有する製剤」(一部例外有り)として毒物及び劇物取締法・毒物,「砒素及びその化合物」として労働安全衛生法・名称等を通知すべき危険物及び有害物の指定がある(ただし,次に掲げるものを除く.イ 砒化インジウム及びこれを含有する製剤,ロ 砒化ガリウム及びこれを含有する製剤,ハ メタンアルソン酸カルシウム及びこれを含有する製剤,ニ メタンアルソン酸鉄及びこれを含有する製剤).

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

Sponserd by

硫化ヒ素

りゅうかひそ

arsenic sulfide

ヒ素の硫化物で次の4種類が知られている。

(1)四硫化四ヒ素 化学式As4S4、式量429.9。一硫化ヒ素ともいう。計算量の金属ヒ素と硫黄を石英管に真空封入し、500℃に熱して得られる。また三硫化二ヒ素を炭酸ナトリウム溶液と煮沸しても得られる。天然に鶏冠石として産出する赤色のα(アルファ)型(比重3.506)と黒色のβ(ベータ)型(比重3.25)の2変態がある。常温で安定なα型は267℃でβ型(融点321℃)に転移する。蒸気密度からの分子式は沸点(565℃)まではAs4S4に、1000℃でAs2S2に相当する。空気中で熱すると青い炎をあげて燃える。水に不溶、硫化アルカリに溶ける。空気中で光により三硫化物と三酸化物に分解する。

(2)三硫化二ヒ素 計算量の金属ヒ素と硫黄を直接反応させるかまたは三酸化二ヒ素の希塩酸溶液に硫化水素を通して得られる。単斜晶系の赤色結晶。粉末は黄色。天然に石黄(オーピメント)として産出。気体ではAs4S6分子が存在。水、酸には溶けないが、硝酸では分解する。水酸化アルカリ溶液に溶けて亜ヒ酸塩とチオ亜ヒ酸塩になり、硫化アルカリに溶けてチオ亜ヒ酸塩MI3AsS3となる。二硫化アルカリ溶液にはチオヒ酸塩MI3AsS4となって溶ける。

(3)五硫化二ヒ素 化学式As2S5、式量310.2。計算量の金属ヒ素と硫黄の直接反応によるか、ヒ酸の濃塩酸溶液を氷冷しながら硫化水素を通して得られる。レモン黄色粉末。結晶は単斜晶系橙(だいだい)色。不安定で、熱すると315℃で三硫化二ヒ素と硫黄(いおう)になる。水に難溶。二硫化炭素、エタノールに不溶。アルカリ、硝酸に溶ける。硫化アルカリ溶液にチオヒ酸塩となって溶解する。

(4)三硫化四ヒ素 化学式As4S3、式量395.8。天然にジモルファイトdimorphiteとして産する。比重2.58。加熱すると200℃付近で融解し、赤色から褐色となる。黄色の蒸気を発生する。As4S3分子が存在する。

[守永健一・中原勝儼]

硫化ヒ素(データノート)

りゅうかひそでーたのーと

硫化ヒ素

三硫化二ヒ素

As2S3

式量 246.0

融点 300℃

沸点 707℃

比重 3.46

結晶系 単斜

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

硫化ヒ素

りゅうかヒそ

arsenic sulfide

(1) 一硫化ヒ素,四硫化ヒ素 AsS,As4S4 。鶏冠石として天然に産する。深赤色の結晶 (単斜晶系) 。融点 320℃,比重 3.5。蒸気は As4S4 の組成を有する。高温では発火する。水に不溶,硝酸によって分解される。絵具用顔料,花火,染色,脱毛などに使用される。 (2) 三硫化二ヒ素 As2S3 。天然には雄黄として産出する。黄色ないし橙色の粉末で,融点 300~325℃,比重 3.46。ガラス (特に赤外線透過ガラス) ,油布,リノリウムの製造,脱毛などに用いられる。 (3) 五硫化二ヒ素 As2S5 は黄褐色のガラス状,無定形物質。水と煮沸すると亜ヒ酸,硫黄および三硫化ヒ素に分解する。顔料や,薄いシートにして光線フィルタなどに用いられる。ほかに三硫化四ヒ素,五硫化四ヒ素が知られている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by