改訂新版 世界大百科事典 「経済録」の意味・わかりやすい解説

経済録 (けいざいろく)

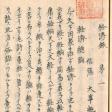

江戸中期の儒者太宰春台が経済すなわち経世済民という広義の政治・経済・社会・制度・法令などについて論じた書で,広く読まれた。1729年(享保14)成る。序・凡例および10巻。第1巻は〈経済総論〉で,有名な定義〈凡(およそ)天下国家ヲ治ルヲ経済ト云。世ヲ経シテ民ヲ済(すく)フト云義也〉が見え,当代を衰世と見,富国強兵を唱え経済を論ずるには時・理・勢・情の概念を明らかにして議論を展開すべきと主張。第2巻〈礼楽〉では,〈神ト人トノ和ヲ導キ,モノ云(いわ)ズシテ人ノ心ヲ感通セシムル者ハ,只礼楽也〉として経世に礼楽の占めるべき位置を論ずる。以下官職,天文・地理・律暦,食貨,祭祀・学政,章服・儀仗・武備,法令・刑罰,制度,無為・易道を論じ,第8巻では経世上の諸制度についての歴史および政策論が述べられている。付属の《経済録拾遺》では藩専売制が,ゆたかな具体例とともに先駆的に論じられている。《日本経済叢書》第6巻所収。

執筆者:塚谷 晃弘

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「経済録」の意味・わかりやすい解説

経済録

けいざいろく

江戸中期の儒者太宰春台(だざいしゅんだい)の著作。1729年(享保14)成稿。「世ヲ経(おさ)メ、民ヲ済(すく)フ」ための手だてを意図して書かれ、政治、経済、社会、教育、武備等々の全般にわたって、その本義、変遷が簡潔に述べられている。経済を論ずる者は「時」「理」「勢」「人情」の四つを知るべきであるとして、社会認識に関する理論的反省が加えられている。また一方では、中国古代の「聖人の道」を模範とし、貴穀賤金(きこくせんきん)の立場が原則としてとられながらも、他方で、進行しつつある貨幣経済社会の現実を重視して藩営商業の方策が打ち出されており、春台の卓越した経世済民思想をみることができる。当時の諸情勢を知るうえでの史料としても見逃せない。

[小島康敬]

『滝本誠一編「経済録」(『日本経済大典 9』所収・1967・明治文献)』▽『尾藤正英・頼惟勤校注「経済録(抄)」(『日本思想大系 37』所収・1972・岩波書店)』

山川 日本史小辞典 改訂新版 「経済録」の解説

経済録

けいざいろく

徂徠学の政治経済論の面をとくに継承した太宰春台(だざいしゅんだい)の代表作。10巻。1729年(享保14)序。「経済」は経世済民の意。総論で時・理・勢・情の四つを知る必要と為政者の決断・実行力を強調。以下礼楽,官職,天文律暦,食貨,章服,祭祀,学政,法令刑罰などの項目別に,先王の道を基準として幕藩制社会の実状を点検。専門官僚制や能力主義の導入,義倉(ぎそう)や平準法の実施,武士土着と連帯責任制の適用,留守居役の廃止など幕藩制の欠陥に対する改善策を示す。他方で今日のような衰世には,老子の無為の道が有効ともいう。米価変動の記録なども含む。「経済録拾遺」では生産物の藩専売制の提案など,のちの海保青陵(かいぼせいりょう)に先駆けた着想がある。「日本経済大典」所収。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「経済録」の意味・わかりやすい解説

経済録

けいざいろく

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「経済録」の解説

経済録

けいざいろく

1729年刊。10巻。重農主義的な立場から政治・経済のあり方を説いた。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の経済録の言及

【経世済民論】より

…封建社会の爛熟(らんじゆく)期・末期の現実を客観的・実証的に観察し,具体的・制度的な改革案をいろいろな思想的立場からうちだそうとした。太宰春台が《経済録》に〈凡(およそ)天下国家ヲ治ルヲ経済ト云。世ヲ経シテ民ヲ済(すく)フト云義也〉と定義しているが,もっとも的確な表現である。…

※「経済録」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...