精選版 日本国語大辞典 「練乳」の意味・読み・例文・類語

れん‐にゅう【練乳・煉乳】

- 〘 名詞 〙 牛乳を濃縮したもの。コンデンスミルク。〔英和商業新辞彙(1904)〕

練乳の補助注記

「練乳」は「煉乳」の書き換え。

改訂新版 世界大百科事典 「練乳」の意味・わかりやすい解説

練乳 (れんにゅう)

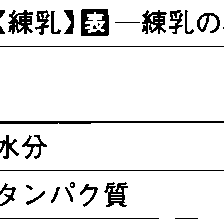

牛乳または脱脂乳を濃縮したもので,ショ糖を加えた加糖練乳と,加えない無糖練乳がある。

加糖練乳

コンデンスミルクcondensed milkともいう。牛乳に16~17%のショ糖を加え,80℃で5~10分間加熱する。この加熱は荒煮と呼ばれ,牛乳の殺菌とショ糖の溶解を目的としている。次に減圧濃縮装置により約55℃で2.3~2.8分の1の容積になるまで濃縮し,冷却して缶に充てん,封缶する。製品中のショ糖濃度は42~45%になり,加糖練乳の保存性はこの高いショ糖濃度によるものである。開缶後も比較的長く保存できるので一般家庭用には便利である。また製菓原料としても用いられる。加糖脱脂練乳は主として製菓・アイスクリーム原料として用いられる。加糖練乳を長く貯蔵しておくと,粘度が徐々に増加して,ついには流動性を失って全体が凝固することもある。この現象は濃厚化といい,細菌学的原因と理化学的原因がある。また糖とタンパク質の反応による褐色化(メイラード反応)も貯蔵中に起こる。

無糖練乳

エバミルクevaporated milkともいう。無糖練乳の製造工程中には100℃以上の高温加熱滅菌が含まれているので,加熱により凝固しない新鮮な牛乳が原料として用いられる。さらに熱安定性を高めるために安定剤を加えることがある。通常用いられるのはリン酸水素二ナトリウムまたはクエン酸ナトリウムである。濃縮の前に荒煮を行うことは加糖練乳の場合と同じであるが,無糖練乳の場合は加熱殺菌のほか,滅菌時の熱安定性を高め,製品を安定化する効果がある。荒煮の条件は95℃,5~10分である。濃縮は減圧下,60℃以下で容積が2.15~2.55分の1になるまで行う。脂肪の分離を防ぐためにホモジナイザーにより均質化したのち冷却し,缶に充てん,封缶する。加糖練乳と異なり,このままでは保存性がないので滅菌する。滅菌は缶を毎分6~7回回転しながら116~118℃で15~20分行う。滅菌の間に高温のためカゼインの柔らかい凝固物が生成する。凝固分を砕いて製品を滑らかな組織にするために,振幅6~7cm,毎分300~400回の振盪(しんとう)を15~60秒間行う。無糖練乳は高温加熱のため,一種のソフトカードミルクとなる。酸および凝乳酵素によるカードは柔らかく細かい。このためタンパク質分解酵素の作用を受けやすく,消化性がよいので,アメリカでは育児用乳製品として広く用いられている。工業上,製菓,アイスクリームなど牛乳成分を必要とするものにはいずれも適し,広い用途がある。加糖練乳と異なり,開缶後の保存性はないので冷蔵しなければならない。加糖練乳と同じく,無糖練乳も室温に長期間貯蔵すると凝固および褐色化が起こることがある。

執筆者:吉野 梅夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「練乳」の意味・わかりやすい解説

練乳

れんにゅう

全脂乳または脱脂乳にショ糖を添加するか、または添加せずに、真空状態で2分の1から2.5分の1程度まで濃縮したもの。ショ糖の添加・無添加によって加糖練乳と無糖練乳に大別される。通称コンデンス・ミルクcondensed milkは加糖練乳をさし、無糖全脂練乳をエバミルクevaporated milkとよぶ。加糖練乳はショ糖分40~45%を含み浸透圧が高いため、果実ジャムと同様に細菌の繁殖を防ぎ、無糖練乳は缶詰後滅菌処理(115℃、15~20分)されるので、両者とも乳の保存性を高めるための加工方法である。

牛乳を濃縮するために、工業化以前は、浅い平鍋(ひらなべ)でかきまぜながら煮つめたが、1856年にアメリカで真空濃縮装置が発明され、以後工業的な生産が行われるようになった。現在では多重効用真空濃縮装置で60℃以下の温度で濃縮される。日本では1872年(明治5)京都で試作されたのが最初といわれ、本格的生産は1895年花島兵右衛門(へいえもん)の真空釜(がま)による加糖練乳の大量生産からである。加糖練乳は、明治以降、粉乳の技術が完成する昭和初期まで、育児用乳製品の主力として利用されてきたが、糖分が多く、現在では乳児の栄養上不適当と判断されている。

加糖練乳は、含有する乳糖の水に対する溶解度が低いため、乳糖量の約半分が練乳中に結晶として析出する。この結晶の直径が10マイクロメートル以上のときは、口の中で砂状の乳糖結晶を感ずる。したがって極力微細な結晶を促進するため、濃縮後冷却に際し、攪拌(かくはん)しながら、あらかじめ細かく粉砕した乳糖を種結晶として添加することが行われている。

[新沼杏二・和仁皓明]

百科事典マイペディア 「練乳」の意味・わかりやすい解説

練乳【れんにゅう】

→関連項目キャラメル|乳製品

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「練乳」の意味・わかりやすい解説

練乳

れんにゅう

condensed milk

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「練乳」の解説

練乳

世界大百科事典(旧版)内の練乳の言及

【乳業】より

…71年から72年にかけては東京で多くの牛乳屋が,当時の需要先の外国公館の集まっていた麴町付近に店を開いた。一方,バター,チーズ,練乳,粉乳などの乳製品も,明治の初めころから政府の指導のもとに試作が行われた。これは,牛乳の生産が過剰気味で,余った牛乳の利用と士族の失業対策として新しい事業を開拓する必要があったことによる。…

※「練乳」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...