精選版 日本国語大辞典 「凝固」の意味・読み・例文・類語

こり‐かたまり【凝固】

ぎょう‐こ【凝固】

- 〘 名詞 〙

- ① 液体や気体が固体に変化する現象。

- [初出の実例]「鉄型を温め油を塗て之を注ぎ凝固し」(出典:舎密開宗(1837‐47)内)

- ② =ぎょうけつ(凝結)①

- ③ 塗られた塗料がかわき固まること。

- ④ ( 比喩的に ) 感情や考えがこりかたまること。こりかたまって不動の状態になること。

- [初出の実例]「唯其周囲の大気が、凝固したる陰欝と沈痛と悲惨の雲霧であるのだ」(出典:雲は天才である(1906)〈石川啄木〉二)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「凝固」の意味・わかりやすい解説

凝固

ぎょうこ

solidification

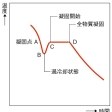

(1)物質が液体あるいは気体状態から固体状態に変化することで、融解の逆の現象である。気体状態からの凝固は昇華ということもある。融解している液体が一定圧力で冷却されて凝固するとき、始まりから終わりまで温度が一定に保たれる。この温度は凝固点とよばれ、純物質では融解の始まる温度すなわち融点と一致する。一定圧力のもとでは純物質はそれぞれ特定の凝固温度を示す。凝固点降下測定でよく知られるように、液体を冷却する際、凝固を始めるときに温度が一時的に凝固点より低下して過冷却の現象を示すことがある。

凝固熱

物質が凝固するとき放出する熱量を凝固熱という。凝固熱の値は融解熱の値と等しいが符号が反対であり、純物質では特有の定数でもある。化学では凝固熱は冷却法で測定しても融解熱といわれることが多い。一般には圧力を増加すると凝固点は高くなるが、水のように凝固の際に体積が増加する物質では凝固点は下がる。

ガラスのような無定形物質とか、ある種の高分子物質では、明確な凝固点を示さないものもある(これは軟化といって凝固とは区別される)。とくに液晶などでは段階的な凝固、融解現象もみられ、理論、応用の両面から注目されている。

(2)液体または気体中に分散している粒子(おもにコロイドなど)が集合して大きな粒子となる現象を凝固ということもある。すなわち、ゾルの凝結coagulationと同義にも用いられる。生体内で流動的な血液が、生体外で血漿(けっしょう)中のフィブリノゲンがフィブリンになり不溶化して血餅(けっぺい)になる。これを血液の凝固という。

[吉田俊久]

改訂新版 世界大百科事典 「凝固」の意味・わかりやすい解説

凝固 (ぎょうこ)

solidification

物質が液体から固体になる現象で固化ともいう。融解の逆の現象である。気体が直接固体になる現象を含めることもあるが,これはふつう昇華と呼んで区別する。凝固は,液体を冷却あるいは圧縮することによって起こる一次相転移であり,温度,圧力一定の下で密度が不連続に変化する。純粋な物質では,一定の圧力のもとで凝固が始まってから全部が凝固し終わるまで温度は一定に保たれる。この温度を凝固点solidifying point(freezing point)といい,水の凝固点はとくに氷点と呼ばれる。液体を静かに保ち,ゆっくり冷却していくと,凝固点以下になっても凝固しない過冷却の現象を示すことがある。また純粋な液体に他の物質を溶解させると,凝固点が下がるが,これは凝固点降下と呼ばれる。凝固は一次相転移であるため,潜熱が存在するが,凝固に際し単位物質量当りに放出される熱を凝固熱heat of solidificationという。水が氷になる場合の凝固熱は1g当り約80calである。凝固の微視的原因は,物質を構成している分子間に(その距離が適当な大きさのときに)引力が働くことにある。固体と液体の共存曲線(凝固点を圧力の関数としてプロットしたもの)には,液体-気体共存曲線の場合のような臨界点は,見つかっていない。

なお,コロイド溶液の凝結のことを凝固と呼ぶことがある。

→凝結

執筆者:小野 嘉之

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「凝固」の意味・わかりやすい解説

凝固

ぎょうこ

coagulation

凝固

ぎょうこ

solidification

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

化学辞典 第2版 「凝固」の解説

凝固

ギョウコ

solidification, coagulation

【Ⅰ】solidification.液相から固相に変化する相転移をいう.一次の相転移現象であり,液体が一定圧力のもとで冷却されて一時的に過冷却液体になることもあるが,凝固しはじめてから終わるまでは温度は一定に保たれる.この温度を凝固点という.一般に純粋な低分子物質の場合は,凝固点と融解温度はまったく一致する.凝固する際には一般に,体積,エンタルピー,エントロピーが減少する.【Ⅱ】coagulation.ゾルのコロイド粒子が集まって沈殿する現象.凝析ともいう.液体または気体中に分散している微粒子が集合して大きな粒子をつくる現象や,タンパク質のようなものを熱すると固まる現象(凝結)や,血漿中のフィブリノーゲンが生体外に出たときに不溶性のフィブリンになる現象,ラテックス中のゴム粒子がしょう液より分離して固まる現象(凝固)など,いろいろの呼び方がある.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

百科事典マイペディア 「凝固」の意味・わかりやすい解説

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

岩石学辞典 「凝固」の解説

凝固

普及版 字通 「凝固」の読み・字形・画数・意味

【凝固】ぎようこ

字通「凝」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

栄養・生化学辞典 「凝固」の解説

凝固

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...