内科学 第10版 「薬物性肝障害」の解説

薬物性肝障害(肝・胆道の疾患)

薬物投与によって生じる肝細胞障害および肝内胆汁うっ滞と定義される.薬物によって生じる肝疾患(肝腫瘍,脂肪肝など)を総称して薬物起因性肝疾患とよぶこともあるが,近年は上記のように狭義に取り扱うことが多い.

肝障害のタイプ別には,肝細胞障害型,胆汁うっ滞型および混合型の3つに分類され,便宜的には診断時の血清ALT値とALP値から判定する(表9-9-1).

疫学

英国やフランスの報告では,年間に10万人あたり2.4~8.1件と推定されているが,わが国のデータは存在しない.

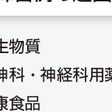

1997年から2006年の薬物性肝障害1676例の解析(堀池,2008)によると,年齢は50歳代をピークに中高年が多く,薬物投与開始から発症までの期間を図9-9-1に示すが,30日以内が62%で,90日をこえる症例も16%あった.起因薬としては抗生物質,精神科・神経科用剤,健康食品の頻度が高かった(表9-9-2).臨床病型では肝細胞障害型が59%,混合型が19%,胆汁うっ滞型が21%であった.

病因・病態生理

薬物性肝障害は,成因別には予測可能なものと予測不可能な特異体質によるものに大別される.欧米に多いアセトアミノフェン肝障害に代表されるような予測可能で濃度依存性に肝障害を起こす薬物はむしろ例外的であり,多くは特異体質に基づく予測ができない肝障害である.

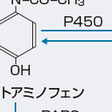

図9-9-2にアセトアミノフェンによる肝細胞障害の機序を示す.アセトアミノフェンは肝で硫酸およびグルクロン酸抱合で解毒されるが,服用量が多くなるとチトクロームP450 2E1により反応性の高いN-アセチル-p-ベンゾキノンイミン(NAPQI)が生じる.NAPQIはグルタチオン抱合で解毒されるが,グルタチオンが消費され抱合されなくなると,蛋白に共有結合し肝細胞壊死を引き起こす.

特異体質による肝障害はさらにアレルギー機序によるものと,個体の特異体質のために産生された肝毒性の高い代謝物により肝障害が生じると考えられる代謝性に大別される.アレルギー性肝障害の診断は発熱,発疹,皮膚瘙痒,好酸球増加などのアレルギー所見が得られれば診断の確実性が増加する.これに対して,代謝性の特異体質による肝障害は診断しにくく,特定の個人で生じる特異な代謝物の同定は非常に困難である.

臨床症状

典型例は,急性肝障害の症状(全身倦怠感や食欲不振など)もしくは肝内胆汁うっ滞(黄疸やかゆみ)を呈するが,症状がなく血液生化学検査値の異常により発見されることも多い.アレルギー性の機序による肝障害では発熱,皮疹がみられる.

検査成績

血液検査では肝酵素の上昇が特徴で,肝細胞型ではASTおよびALTの上昇が主体で,胆汁うっ滞型ではALPおよびγ-GTPの上昇が主体となる(表9-9-1).両型とも,中等度以上では直接型優位のビリルビン上昇がみられる.アレルギー性の機序による肝障害では好酸球増加がみられ,薬物リンパ球刺激試験も補助診断として有用である(保険未収載).肝細胞障害型で重症化するとプロトロンビン時間が延長する.

診断・鑑別診断

薬物性肝障害の診断には薬物投与と肝障害の推移との関連と除外診断が重要である.なお,民間薬や健康食品などで肝障害が起こる場合もあり,患者が意識していない場合もあるので忘れずに聴取する.

除外診断としては,急性ウイルス肝炎,アルコール性肝障害,過栄養性脂肪肝,自己免疫性肝炎,原発性胆汁性肝硬変,胆石症,閉塞性黄疸,ショック肝などがあげられ,これらの疾患を念頭において詳細な病歴聴取と検査とを行う.具体的には,海外渡航歴,なま物の摂取,性交渉(以上,急性ウイルス肝炎),飲酒歴(アルコール性肝障害),体重の急激な変化(脂肪肝や悪性腫瘍による閉塞性黄疸),右季肋部痛(胆石症),黄疸が著明な場合の尿と便の色(閉塞性黄疸,急性肝炎,ほか)を聴取し,IgM HA抗体,HBs抗原(IgM HBc抗体),HCV抗体(HCV-RNA),IgM CMV抗体,IgM EB VCA抗体,IgG,IgM,抗核抗体,抗ミトコンドリア抗体の測定と腹部超音波検査を行う.

診断基準としては,日本消化器関連学会機構(Digestive Disease Week-Japan; DDW-Japan)-2004のワークショップで提案されたもの(滝川,2005)が現在広く用いられており,厚生労働省や日本肝臓学会のホームページにも掲載されている.これは,表9-9-1に基づいて肝障害のタイプ分類をした後,発症までの期間,経過,危険因子,薬物以外の原因の有無,過去の肝障害の報告,好酸球増加,薬物リンパ球刺激試験,偶然の再投与が行われたときの反応の8項目のスコアを計算し,総スコア5点以上を可能性が高い,3,4点を可能性あり,2点以下を可能性が低いと判定を行うものである.

経過・予後

多くは無治療で治癒し予後良好であるが,慢性化する症例も数%あり,長期間にわたり胆汁うっ滞が持続する症例もある.一部,劇症化し予後不良となる例が存在する.

治療

肝細胞障害型ではグリチルリチン注射薬やウルソデオキシコール酸経口投与が行われることが多いが,きちんとしたエビデンスはないのが現状である.胆汁うっ滞型では,ウルソデオキシコール酸,プレドニゾロン,フェノバルビタールが投与される.劇症化例では血漿交換と持続的血液濾過透析を行い,無効の場合は肝移植が唯一の救命法になる.[滝川 一]

■文献

堀池典生,村田洋介,他:薬物性肝障害の実態―全国調査―. 薬物性肝障害の実態(恩地森一監修),pp1-10,中外医学社,東京,2008.

滝川 一, 恩地森一,他:DDW-J 2004ワークショップ薬物性肝障害診断基準の提案. 肝臓, 46: 85-90, 2005.

出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報