翻訳|fold

精選版 日本国語大辞典 「褶曲」の意味・読み・例文・類語

しゅう‐きょくシフ‥【褶曲・皺シウ曲】

- 〘 名詞 〙 地層が波のように湾曲している状態をいう語。水平な地層に地殻変動による横圧力が加わるなどして生ずる。形態によって正立(直立)褶曲・傾斜褶曲・横臥(横伏せ)褶曲などに分けられる。〔英和和英地学字彙(1914)〕

改訂新版 世界大百科事典 「褶曲」の意味・わかりやすい解説

褶曲 (しゅうきょく)

fold

地層や岩体が力を受けて変形し,湾曲したとき,その構造を褶曲といい,褶曲をつくる変形作用を褶曲作用という。したがって,地形に沿って火山灰や軽石が降り積もったような場合は,曲面状にみえるけれども褶曲とはいわない。また,花コウ岩のように均質な火成岩体では,層理面のような基準となる面構造に乏しいので,褶曲を見いだすことはむつかしい。しかし,火成岩体が褶曲しないわけではない。一般に,褶曲というと,造山運動など造構作用に伴って後生的に形成されたものを指すことが多いが,堆積時や堆積直後の海底地すべりによって形成されたものもある。これらはスランプslump褶曲と呼ばれたり,特定の層準に限られて発達することが多いので,層内褶曲と呼ばれることがある。

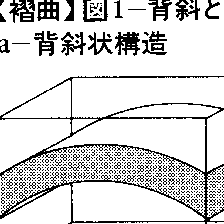

背斜と向斜

水平面を基準として上方に凸面を向けた褶曲を背斜状構造antiformといい,逆の場合を向斜状構造synformと呼ぶ。一方,褶曲の姿勢とは無関係に,褶曲の内側に向かって順次より古い地層が存在する褶曲を背斜anticlineといい,逆により新しい地層が見いだされるものを向斜synclineという(図1)。変形のあまり著しくない一般の地域では,背斜は背斜状構造をなし,向斜は向斜状構造をなす。しかし,激しく褶曲した地域では必ずしも対応せず,背斜状向斜や向斜状背斜も存在する。油田地帯では背斜状構造の内部に石油が貯留していることが多く,これを背斜トラップという。しばしば探鉱の目標とされる。

単一の褶曲に関する術語

単一の褶曲断面において,褶曲面の曲率が最大になる点をヒンジhingeといい,ヒンジを結んでできる線をヒンジ線または褶曲軸という(図2)。ヒンジの両側の曲率の小さい部分を翼または脚といい,曲率0の点を変曲点という。一つの褶曲を構成する複数の褶曲面のヒンジ線をすべて含む面を褶曲軸面(ヒンジ面)ないし単に軸面と呼ぶ。褶曲軸が傾斜している場合,軸と水平面とのなす角をプランジplungeと呼ぶ。褶曲構造の解析にとって,褶曲軸や軸面は最も基本的な幾何学的要素であるが,前述の石油探鉱にとっては,石油は水より軽いのでいちばん高い部分にたまりやすいことから,これに関連した術語も使われている。すなわち,水平面を基準として同一褶曲面上でいちばん高い位置にある点を冠(クレストcrest)といい,反対にいちばん低い点を底という。ヒンジと同様にして,冠線,冠面や底線,底面が定義される。

褶曲の形態的分類

アルプスやロッキー山脈などでは,激しく曲がった雄大な褶曲が山腹に露出し,遠望できる。褶曲は最も魅力的な地質現象として,古くから多くの人を引きつけてきたため,歴史的に数多くの術語がつくられ現在に至っている。ここでは,一般によく用いられているものをいくつか紹介しよう。

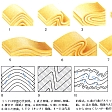

基本は,褶曲軸および軸面の幾何学的性質に基づく分類である。直線を平行移動させることによって褶曲面を描ける褶曲を円筒状褶曲という。したがって褶曲軸は直線状となる。それ以外のものを非円筒状褶曲という。一般に軸は曲線である。これに軸面が平面か否かによって形容詞をつけ,平面非円筒状褶曲,非平面円筒状褶曲のように呼ぶ(図3)。以下,最も普通に見られる平面円筒状褶曲の断面形態に関する分類について述べる。

第1は,褶曲軸面の傾斜に基づく分類である。褶曲軸面が鉛直に近いものを正立褶曲といい,傾斜したものを傾斜褶曲という。たとえ褶曲軸面に対して両翼の地層が面対称の関係にあっても,軸面が傾斜していると,地質図上では著しく非対称に表現される。なぜなら,厚さが同じ地層でも,傾斜が緩いと地表に幅広く分布するし,急傾斜だと分布幅が狭くなるからである。それゆえ,正立褶曲を対称褶曲,傾斜褶曲を非対称褶曲と呼ぶことがある。傾斜褶曲のうち,軸面が著しく傾いた(軸面の傾斜角が45度以下)ものを転倒褶曲といい,ほぼ水平に近いものを横臥褶曲ないし横ぶせ褶曲という(図4)。造山帯の中軸部にしばしば認められる褶曲ナップ(ナップ)などは,横臥褶曲から発展したと説明される。

第2は,褶曲の閉塞性に基づく分類である。ヒンジを挟む両翼のなす角度(翼間角)が大きいものを開いた褶曲といい,小さいものを閉じた褶曲という。特に両翼の褶曲面が平行のものを等斜褶曲と呼ぶ。

第3は,褶曲層の層厚変化に関連した分類である。層理面に直交する方向に測った地層の厚さが直交層厚(普通いう層厚)であるが,褶曲軸面に平行に測った距離を軸面層厚といい,褶曲の形態解析によく用いられる。前者が一定の褶曲を平行褶曲ないし同心褶曲と呼び,後者が一定の褶曲を相似褶曲という(図5)。これらは,後述の褶曲機構の違いを反映しており,前者は曲げ褶曲,後者はへき開褶曲によって形成されることが多い。翼部に比べ軸部の層厚が薄い褶曲を薄頂褶曲と呼ぶ。

そのほか,翼が直線状でヒンジのとがったシェブロンchevron褶曲,2方向の対等の軸面をもった共役褶曲,褶曲面ごとにヒンジの位置がずれて不連続な軸面をもつ非調和褶曲などさまざまな術語がある。また,箱型褶曲,扇状褶曲など褶曲面の形状による術語もある。

褶曲の単位

地質図で表現されるような大きなスケールでは典型的な褶曲とみなせるものでも,露頭規模では小断層によって少しずつずらされて曲がっていることも多い(図6)。同様に,肉眼では連続的に曲がって見えるものも,顕微鏡スケールでは,鉱物粒子間に無数のすべり面が存在することもある。このように,見るときのスケールによって,褶曲と認識されたり破断と認識されたりする。一般に岩石や地層が変形するとき,鉱物粒子や1枚の地層といった変形単位が相対的に変位することによって変形が起こる。褶曲の場合は褶曲単位という。大局的に見ると,褶曲単位は,温度圧力条件の高いところ(地殻深部)で変形を受けた場合ほど小さく,地殻上層ほど大きくなり,破断を伴う。

褶曲の形成機構

いま肉眼的なスケールでの変形を問題にすると,褶曲は基本的に褶曲単位相互間のすべり(スリップ)によるものと岩石の流動によるものとに大別される。前者は岩石全体に発達したほぼ平行な面に沿う変位による不連続変形をいい,後者は肉眼的に連続的な変形をいう。もちろん,流動でもミクロに見れば不連続変形の場合もある。次に,褶曲の過程で層理が能動的に振るまうか否かによって曲げ褶曲と受動褶曲とに分けられる。これらを組み合わせることによって褶曲の形成機構を記述できる。曲げ褶曲には曲げすべり褶曲と曲げ流れ褶曲とがある(図7-a)。この場合,必ずしも1枚の地層(単層)が褶曲単位として挙動するとは限らず,複数の単層からなる褶曲単位層もある。曲げすべり褶曲は重ねたカードを横に曲げるときと同じように,単位層と単位層との間で層面すべりを伴う。形態的には平行褶曲となる。これに対し,曲げ流れ褶曲は層内での物質の流動によって変形する。軸部から翼部に流れて薄頂褶曲をつくったり,逆に軸部の厚い褶曲をつくったりする。受動褶曲では層理面を横切った流動やすべりが見られ,層理面は褶曲の形態を示す単なるマーカーの役割しか果たさない。やはり受動すべり褶曲と受動流れ褶曲に分けられる。前者は,砂岩など固くてもろい地層(コンピテントcompetent層という)をあまり含まないスレートなど細粒岩が後述のように中深度で変形した場合に多く見られ,一般にはへき開褶曲となる(図7-b)。このときの褶曲単位は,褶曲軸面にほぼ平行なスレートへき開(軸面へき開)によって境された厚さ数十~数百μmの岩片(マイクロリソンmicrolithonという)である。重ねたカードを縦の方向から指で押した場合を想像してもらえばよい。一枚一枚のカードがマイクロリソンに相当する。カードの縦の長さは一定であるから形態的には相似褶曲となる。従来,スレートへき開は剪断破壊面とされていたから,へき開褶曲は剪断褶曲とも呼ばれてきた。しかし,このようなマイクロリソンに沿うすべりだけで形成されたのなら,褶曲軸面に直交する方向の短縮はないはずである。実際は,軸面に平行に扁平になった化石や礫(れき)などが認められ,約70%にも及ぶ短縮量が測定されている。へき開褶曲の形成機構にはまだ不明な点が多い。コンピテント層と,泥岩のように流動しやすいインコンピテント層との互層が,中深度で変形した場合にはレンズ褶曲が見られる(図7-c)。このときの褶曲単位は2組の剪断面(小断層)によって生じた菱形のレンズである。レンズの大きさは,一般に長径数cm~数十cmで,ときに数mに達する。コンピテント層がレンズになりやすい。ただし,同じ中深度でも温度が高い場合には,コンピテント層中にもへき開が発達してへき開褶曲をつくるらしい。受動流れ褶曲は単に流れ褶曲(図7-d)ともいい,非常に延性的な条件の下で岩石が変形した場合に見られる。高温高圧下での変成岩の褶曲や未固結状態で水を多く含んだ堆積岩が変形したスランプ褶曲などがこの例である。形態的には複雑な非調和型をとることが多い。

岩石の物性と褶曲機構

褶曲の様式は温度や圧力だけでなく,褶曲する地層の物性によっても左右される。泥質岩を例にとると,曲げ褶曲をしている泥岩の比重は1.5~2.7で,へき開褶曲をしているスレートは2.7~2.8である。鉱物粒子自体の比重は2.7~2.8であるから,スレートの間隙率はほとんど0に近い。また,曲げ褶曲の外側の密度は小さく内側のそれは大きい。へき開褶曲では褶曲のどの部位でも密度は一定である。つまり,曲げ褶曲の段階は,粒子間隙の増減によって変形をまかなうが,変形が進んでスレートのように最密充てんに達してしまうと,粒子を並べ換えることによってしか変形をまかないきれなくなってしまう。これがへき開褶曲である。さらに変形が進むと,粒子自体の変形によって変形をまかなう。粒子の再結晶を伴う変成岩の流れ褶曲はこれである。

物性とひとくちにいっても,密度や間隙率のような物理量だけでなく,強度など各種の力学量も含まれる。岩石の変形しやすさの目安としては,これらを複合したダクティリティductility(延性度)という概念を使うと便利である。これは岩石の圧縮試験において,破壊するまでに要したひずみ(%)と定義される。ひずみやすさ,あるいは流れやすさの指標といってよい。砂岩泥岩互層といった多層系のダクティリティに対しては,平均ダクティリティ(平均延性度)と,各層のダクティリティの差異であるダクティリティコントラスト(延性度較差)が問題となる。前者が小さいと曲げ褶曲をつくり,大きいと流動して受動褶曲をつくりやすい。また,後者が小さいと受動褶曲をつくりやすい(図8)。

褶曲の力学的分類

褶曲時に地層に対して力が平行に作用したか,直交する方向から働いたかによって,基本的に二つの型に分けられる。前者が座屈褶曲で,後者が横曲げ褶曲である。まず地層に平行に外力を加えて圧縮した場合を考える。外力が小さい間は層面に平行な短縮が起こるだけでまっすぐな形は保たれる。だんだん外力が大きくなると不安定になり(座屈不安定),少しでも横方向に変形が生ずると,爆発的に褶曲が成長する。これが座屈褶曲である(図9-a)。褶曲層の内部には伸びも縮みもしない面が存在し,これを褶曲の中立面と呼ぶ。中立面の外側(褶曲の凸側)では伸び,内側(凹側)では縮むから,力学的には外側が引張の領域,内側が圧縮の領域となる。座屈褶曲の場合には,地層の厚さと褶曲の波長の間には一定の関係があり,地層を粘性板とみなせる場合には卓越波長-層厚比はその粘性比の3乗根に比例する。一方,横曲げ褶曲は地層に直交する方向から力が加わった場合であるから,一般には基盤岩の差別的な昇降運動によって被覆層が褶曲したような例が考えられる(図9-b)。褶曲の波長は基盤ブロックの大きさに支配され,特に一定の規則性があるわけではない。また,原理的には側方短縮が起こりえないから,褶曲の中立面は存在せず,被覆層中どこでも引張の領域となる。したがって,波長の規則性の有無や中立面が存在するかどうか(圧縮の領域が存在するか否か)が座屈褶曲か横曲げ褶曲かを判定する目安となる。造山帯の褶曲山脈が水平圧縮力によって形成されたものか,基盤の昇降運動によって形成されたものかは,造山運動の基本的外力を考えるうえで非常に重要なことである。その褶曲が座屈か横曲げか盛んに議論されるゆえんである。

褶曲の構造階層

地向斜堆積層のように1万mにも達する厚い地層群が変形を受けて褶曲する場合,すべての地層が同じ様式の変形をするわけではない。地下深所と浅層部とでは温度,圧力などの物理条件が異なるから,当然,褶曲の様式に変化のあることが予想される。数千m以深の部分では変成岩などの流れ褶曲が認められ,3000~5000mの中深度のところではへき開褶曲やレンズ褶曲が発達する。それより浅いところでは曲げ褶曲が卓越する。また,浅いところほど褶曲の波長が大きく,地下深所ほど大小さまざまな波長の褶曲の組合せからなる褶曲(複褶曲)が発達する傾向がある。

このような様式の異なる褶曲群が漸移的に積み重なっている場合だけではない。岩質の著しく異なる地層群が上下に重なっていると,それぞれが独自の波長と振幅をもった褶曲をすることがある。これを二階建て構造という。上下の地層群の間には必然的にすべり面が生じて変形の違いを調整することになる。これがデコルマンdécollement(フランス語。分離面)である。野外では大きな断層として認められる。

大褶曲と小褶曲

上述のような複褶曲の場合,地質図に表現される大褶曲とその中に含まれる露頭規模以下の小褶曲とがある。つまり,褶曲にはいくつかのオーダーがある。あるオーダーの褶曲の冠または底を連ねた面を褶曲波面または褶曲鏡面という(図10)。露頭で観察される褶曲の形態に惑わされることなく大局の地質構造を把握するためには,褶曲波面の考え方は重要である。古くは日本の中古生層は著しく閉じた褶曲をしていると信じられていたが,現在では褶曲波面は比較的緩やかでむしろ水平に近いと考えられている。なお,広範囲にわたって褶曲軸面が1方向にそろって傾斜している場合,その複褶曲群はフェルゲンツVergenz(ドイツ語)をもつという。軸面が東に傾斜していれば,その褶曲は西フェルゲンツである。一般にプレートのもぐり込み帯ではもぐり込むプレートの方向にフェルゲンツを示す。そのほか,大褶曲の層面すべりに伴って引きずられてできる寄生的な小褶曲を引きずり褶曲という。両翼の長さが著しく非対称で大褶曲の軸部側のほうが短く翼部側のほうが長い。これによって地層の逆転を判断できる。

執筆者:岩松 暉

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「褶曲」の意味・わかりやすい解説

褶曲

しゅうきょく

fold

folding

地層中の層理面や面構造(片理・劈開(へきかい)など)が波曲しているもの。もっとも普通にみられる褶曲は、堆積(たいせき)岩の層理面が波曲してできた褶曲である。波曲の大きさは、波長で測って、マイクロメートル大から10キロメートル大まである。

[吉田鎮男・村田明広 2016年2月17日]

褶曲の成因

褶曲構造の成因には以下に述べるように、(1)の造構力によるものと、(2)~(4)の重力によるものとがある。

(1)地殻に働く圧縮力(造構力)によって地層が短縮し褶曲する(褶曲山脈など)。

(2)いったん水平に堆積した地層が、十分固結しないうちに海底地すべりをおこし、それに伴って褶曲する(スランプ褶曲)。

(3)不透水性の泥層と泥層との間に挟まれた砂層の間隙(かんげき)水圧は、その上に累積している地層の荷重によりしばしば異常に高くなる。このとき、地震動などがおこると砂層のみが動揺、流動して褶曲が生じる。このような褶曲をコンボリューションconvolutionとよぶ。

(4)急傾斜している山腹において、山腹表層の岩石(厚さ数メートルから数百メートル)は風化の進行に伴って谷の方向にゆっくりと、たとえば1000年につき数センチメートルといった速度で流動的に移動する(岩盤クリープ)。このとき、層理面や片理面に沿ってスリップをおこし、重ねたカードを曲げたような褶曲が生じる。

[吉田鎮男・村田明広 2016年2月17日]

造構力による褶曲

造山帯の褶曲山脈などに発達している褶曲には、造構力によって形成されたものが多い。褶曲山脈をつくるような造構力は、プレートとプレートの衝突によって生じる。アルプス山脈、ヒマラヤ山脈、日本列島、アパラチア山脈、アンデス山脈などは、すべてプレートの衝突域である。

造構力によって形成される褶曲の形成メカニズムや褶曲様式は、岩石のダクティリティductility(延性度)によって異なり、地層が延性的に挙動したり、脆性(ぜいせい)的に挙動したりする。ダクティリティが大きければ、岩石は流動的に変形し、小さければもろく破断しつつ変形する。岩石のダクティリティは、岩種、温度、封圧(静水圧)、歪(ひずみ)速度などの物理条件によって変化する。ダクティリティの異なる地層が重なり合っている場合(たとえば砂岩と泥岩の互層)、褶曲に際してそれぞれの層の変形挙動が異なるため、層と層の間ですべりが生じる。一般に、温度が高くなるほど、また歪速度が遅くなるほど、岩石のダクティリティは大きくなり、水飴(みずあめ)のように流動的に褶曲するようになる。一つの褶曲山脈において、これらの物理条件は一様でなくかなり大きく変化するために、様式においてもスケールにおいても多種多様な褶曲が形成される。

[吉田鎮男・村田明広 2016年2月17日]

褶曲の分類

褶曲は、(1)褶曲軸面の傾斜、(2)翼(よく)間角、(3)断面の形態、(4)対称性、(5)褶曲のメカニズム、などの基準で分類され、個々の褶曲の形態などが議論される。

(1)各地層の褶曲の曲率がもっとも大きい部分を連ねた面を褶曲軸面といい、この傾斜により分類される。軸面の傾斜が90度のときは正立褶曲、軸面が傾斜しているときは傾斜褶曲、片方の地層が逆転しているときは転倒褶曲、軸面がほとんど水平のときは横臥褶曲(おうがしゅうきょく)とよぶ。

(2)褶曲の軸面から離れた曲率の緩くなる部分を翼といい、両側の翼のなす角度で分類される。一般的に、両翼の角度が70度以上のときは開いた褶曲、10~70度のときは閉じた褶曲、0度に近いときは等斜褶曲とよぶ。

(3)褶曲軸に直交する断面の形態で分類される場合、層理面に直交して測った地層の厚さが褶曲のどの部分でも同じときは平行褶曲、褶曲軸面に平行に測った地層の厚さがどの部分でも同じときは相似褶曲とよぶ。また、褶曲した地層が円弧の一部の形態をとるときは同心褶曲、翼部が平面的で軸部がとがっているときはキンク褶曲とよぶ。キンク褶曲のうち、両翼の長さが等しいものはシェブロン褶曲とよぶ。

(4)褶曲軸に直交する断面で、軸面の両側が対称なら対称褶曲、非対称なら非対称褶曲とよぶ。

(5)褶曲のメカニズムにより分類される場合、地層の横方向から圧縮され褶曲したものはバックリング(座屈褶曲)buckling fold、地層と直交する方向から力が加わって褶曲したものはベンディング(横曲げ褶曲)transversal bending foldとよぶ。地層に平行な弱線部ですべることによって歪を解消しながら褶曲するのはフレクシュラルスリップ(曲げスリップ褶曲)flexural-slip fold、地層面に平行に単純剪断(せんだん)が生じるのはフレクシュラルシアー(曲げシアー褶曲)flexural shear fold、単純剪断の生じる面が層理面と斜交するのはオブリークシアー(斜めシアー褶曲)oblique shear foldとよばれている。

[吉田鎮男・村田明広 2016年2月17日]

百科事典マイペディア 「褶曲」の意味・わかりやすい解説

褶曲【しゅうきょく】

→関連項目向斜|褶曲山脈|背斜|落盤

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

最新 地学事典 「褶曲」の解説

しゅうきょく

褶曲

fold

地質学上の非相似変形(槇山次郎,1956)。すなわち,層状構造をもつ岩石の場合によく識別される波曲状の変形形態。岩石内部の各点が連続的で,そのうえ非可逆的な一様でない変位を受けたために生ずる構造形態の変化を意味する。さまざまな基準によって数多くの分類がなされているが,褶曲構造の長軸に直角な断面の形態に基づくものでは平行褶曲と相似褶曲,形成機構(褶曲物質の運動様式)を基準にしたものではすべり面を伴う褶曲(剪断褶曲,フレキシュラル・スリップ褶曲)と流動褶曲,力学的にみた場合には曲げ褶曲(横曲げ褶曲)と座屈褶曲(縦曲げ褶曲)などが基本的なものである。なおV.V.Beloussovは,広域的な幾何学的形態区分として完全褶曲・不連続褶曲・中間褶曲,発展様式からみた運動学的区分としてブロック褶曲・注入褶曲・全般的しわよせ褶曲という分類を提唱している。

執筆者:植村 武

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「褶曲」の意味・わかりやすい解説

褶曲

しゅうきょく

fold

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「褶曲」の読み・字形・画数・意味

【褶曲】しゆうきよく

字通「褶」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の褶曲の言及

【活褶曲】より

…地層が波状に変形した構造を褶曲といい,この変形構造をつくる作用が現在まで継続している場合,その変形構造を活褶曲という。活褶曲の研究は1940年代初頭の大塚弥之助の研究に始まる。…

※「褶曲」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...