関連語

精選版 日本国語大辞典 「都鳥」の意味・読み・例文・類語

みやこ‐どり【都鳥】

- 〘 名詞 〙

- ① ミヤコドリ科の大形の鳥。全長四〇センチメートルを超える。頭部と背が黒く、腹部が白い。くちばしは朱色、足は紅色で目立つ。かつては旅鳥または冬鳥としてふつうに見られたが、近年は非常に少ない。

- [初出の実例]「船競ふ堀江の川の水際に来ゐつつ鳴くは美夜故杼里(ミヤコドリ)かも」(出典:万葉集(8C後)二〇・四四六二)

- ② 百合鴎(ゆりかもめ)の雅称。「隅田川の都鳥」として有名で、古くから詩歌や物語に現われる。《 季語・冬 》

- [初出の実例]「白き鳥の嘴と脚と赤き、鴫の大きさなる、水のうへに遊びつつ魚をくふ〈略〉、これなん宮こどりといふをききて、名にし負はばいざ事とはむ宮こ鳥わが思ふ人はありやなしやと」(出典:伊勢物語(10C前)九)

- ③ ユキスズメガイ科の小形の巻き貝。房総半島以南に分布し、干潮線付近の石に付着する。殻は低い笠形で、長径約一二ミリメートル。表面に細い放射肋があり、淡褐色または黒褐色を帯びる。

- ④ ( ②の「伊勢物語」の歌から ) 都の人をいう。

- [初出の実例]「みめも心さまもむかしみし宮ことりににたるはなし」(出典:源氏物語(1001‐14頃)手習)

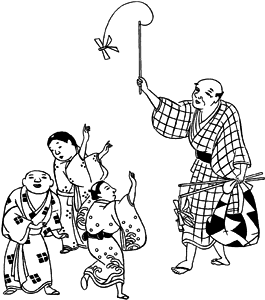

- ⑤ 江戸時代の玩具。へぎで鳥の形を作り棒の先から糸でさげ振りまわして遊ぶ。

都鳥⑤〈絵本家賀御伽〉

都鳥⑤〈絵本家賀御伽〉- [初出の実例]「業平の哥と違ふてわやくいふ子どものなきのやむみやこどり」(出典:絵本家賀御伽(1752))

- ⑥ 江戸時代、浅草駒形町の内田屋甚右衛門で造した銘酒。

- [初出の実例]「都鳥呑ば足まで赤くなり」(出典:雑俳・柳多留‐一一五(1831))

- ⑦ 江戸時代、江戸向島の秋葉社の裏門通りにあった松花園で売っていた干菓子の名。

- [初出の実例]「都鳥といふお菓子で、〈略〉向島の名物だから食べて御覧」(出典:人情本・仮名文章娘節用(1831‐34)三)

都鳥の語誌

①のミヤコドリ科ミヤコドリと②のユリカモメとは、冬鳥で、水辺に棲み、くちばしとあしが赤いという点で共通するが、体色、体形、食物等は異なる。②の挙例「伊勢物語」の描く体色はユリカモメに照応し、「八雲御抄‐三」の「城鳥 すみだ川ならでも、ただ京近き河にも有。白とりのはしあかき也」という記述もそう解していると見られる。

動植物名よみかた辞典 普及版 「都鳥」の解説

都鳥 (ミヤコドリ)

動物。ミヤコドリ科の鳥

出典 日外アソシエーツ「動植物名よみかた辞典 普及版」動植物名よみかた辞典 普及版について 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...