日本大百科全書(ニッポニカ) 「間取り」の意味・わかりやすい解説

間取り

まどり

主として住宅における部屋の配置、またはそれを決めることをいう。一般には平面図、平面計画とほぼ同義である。間取りの「間」は、元来距離を表す概念であって、建築の分野では柱と柱の間の長さをこうよんだ。やがて、これが空間を示すことばとしても使用されるようになり、室町時代には部屋の広さを表す概念として用いられるようになった。一間(ひとま)とは、柱間一間四方、すなわち通常6.5尺(約197センチメートル)四方(二畳敷の大きさ)の空間をさし、これを単位として室空間と建築空間を構成することを間取りとよんでいたのである。

このように間取りの概念は、梁(はり)と柱によって組み立てられたわが国の伝統的木造住宅の構法と深くかかわっている。間取りは寸法体系を基礎とした空間構成システムであり、空間のもつ機能や雰囲気をも含んだ総合的な概念ということができる。

しかしながら、今日では間取りということばを平面図または平面計画という意味で用いることが多くなってきた。したがって、現代の非木造の住宅に対してでも間取りということばが使われている。

[髙田光雄]

農村住宅の間取り

伝統的な農家の間取りは、「ヒロマ型」と「四つ間型」に代表される。前者は東北・北陸地域に多く、後者は関西以西を中心に全国に分布している。これらの間取りは、第二次世界大戦後の生活改善運動のなかで大幅な変更が試みられ、近代化が進められたものの、住様式と結び付いた伝統的な間取りへの居住者の執着は強く、新築される現代住宅にもその強い影響をみることができる。

[髙田光雄]

都市住宅の間取り

近世からの伝統を受け継いだ都市住宅である町屋(家)は、間口が狭く奥行の広い「通り庭型」の間取りが一般的である。また、武家屋敷の伝統を受け継ぎながらも洋風化が浸透した独立住宅の間取りは、都市およびその近郊で数多くみることができる。明治以後の住宅の洋風化は、別棟洋館の建設に始まり、洋風応接間の和風住宅への接合を経て、「中廊下型」と「居間中心型」の成立に至る。材料や意匠の洋風化、床座から椅子(いす)座へという起居様式の洋風化に加え、和室であれ洋室であれ、居間や個室の組合せによって間取りを考えるというより、本質的な住宅計画の洋風化が進行したのである。

もっとも、わが国における今日の都市住宅を特徴づけるのは、第二次大戦後急速に普及したDK(ダイニング・キッチン)と個室の組合せによる「nDK型」の間取りである。これは、第二次大戦中から進められてきた西山夘三(うぞう)らの住宅研究の成果を基礎としたものであり、戦後の大量住宅不足の解消と住生活の近代化を目ざして公営住宅や公団住宅などの公共集合住宅に採用され、やがて民間住宅にも普及したものである。nDK型の間取りは、当初、食寝分離、隔離就寝、家事労働の軽減などを小住宅のなかで実現する生活指導的計画手法としての性格を強くもっていたが、やがて計画理念の発展とは関係なく多様な適用が試みられるようになり、しだいに単なる呼称として形骸(けいがい)化していった。

現代の都市住宅の間取りは、住宅の量的不足の解消と、よりいっそうの都市化の進行を背景としてきわめて多様な展開をみせている。ダイニング・キッチンや居間と個室を組み合わせた「公私室型」に対して、住戸内をできるだけ細分化しないで空間の重複利用を図った「ワンルーム型」や、個室機能を読書室、談話室、就寝室などに分解した機能別ゾーニングなどが試みられたり、機能性よりむしろ空間の楽しさを重視した自由な間取りも増加してきている。ライフステージの移行や居住者の交替による住要求の変化に対応したフレキシブルな間取りの開発も進められている。

[髙田光雄]

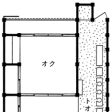

農家の間取り「ヒロマ型」

農家の間取り「四つ間型」

町屋の間取り「通り庭型」

洋風住宅の間取り「中廊下型」

洋風住宅の間取り「居間中心型」

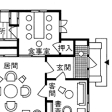

都市住宅の間取り「nDK型」

都市住宅の間取り「公私室型」

都市住宅の間取り「ワンルーム型」

リフォーム用語集 「間取り」の解説

間取り

出典 リフォーム ホームプロリフォーム用語集について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「間取り」の意味・わかりやすい解説

間取り

まどり

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

家とインテリアの用語がわかる辞典 「間取り」の解説

まどり【間取り】

世界大百科事典(旧版)内の間取りの言及

【廊下】より

…また,同じころの宿駅の旅籠(はたご)では,廊下の左右に客室を設けたものが現れる。 明治時代の都市の中規模住宅では,客の通路が家族の居住空間を通らないようにし,また女中等の使用人の便所への通路が,家族用の部屋を通り抜けないようにするため,間取りにおける廊下の配置が工夫された。最初は縁側に直角になるように短い廊下を設けて,それの外側に便所や風呂場を設けたが,やがて家のほぼ中央に廊下を通して,片側に客座敷や家族用の部屋を配置し,反対側に台所,茶の間,便所,風呂場等を置き,そして廊下の先端に玄関や応接間がある間取りが現れた。…

※「間取り」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...