精選版 日本国語大辞典 「鬲」の意味・読み・例文・類語

れき【鬲】

普及版 字通 「鬲」の読み・字形・画数・意味

鬲

10画

[字訓] かなえ・かま

[説文解字]

[甲骨文]

[金文]

[字形] 象形

かなえの類。三足がふくらみをもつ款足(かんそく)(中空)の分当(ぶんどう)形の器。〔説文〕三下に「鼎の屬なり。五

(こく)(穀)を實(い)る。斗二升を

(こく)(穀)を實(い)る。斗二升を と曰ふ。腹の

と曰ふ。腹の

と三足に象る」という。先史の土器に鬲形のものが多く、実用性の高い形状のものである。重文として瓦に従う字、また

と三足に象る」という。先史の土器に鬲形のものが多く、実用性の高い形状のものである。重文として瓦に従う字、また のように

のように 声に作る字がある。

声に作る字がある。 は漢令にみえる字である。金文に「人鬲(じんれき)」という語があり、また「臣十家、鬲百人」を賜う例があり、徒隷のような身分のものをいう語であった。

は漢令にみえる字である。金文に「人鬲(じんれき)」という語があり、また「臣十家、鬲百人」を賜う例があり、徒隷のような身分のものをいう語であった。[訓義]

1. かなえ、三本の空足をもつかま、土がま。

2. にぎる、むせぶ。

3. 隔と通じ、へだてる。

4.

(やく)と通じ、くびき。

(やく)と通じ、くびき。5. 古く、人鬲のように身分の称に用いた。

[部首]

〔説文〕に

(そう)・

(そう)・ (ふ)(釜)・融(ゆう)など十二字、〔玉

(ふ)(釜)・融(ゆう)など十二字、〔玉 〕になお五字を加える。融の籀文は蟲(虫)に従い、食器である鬲中のものが腐敗し融穢(ゆうえ)して、虫が器の外に

〕になお五字を加える。融の籀文は蟲(虫)に従い、食器である鬲中のものが腐敗し融穢(ゆうえ)して、虫が器の外に れる形である。

れる形である。[声系]

〔説文〕に鬲声として

・

・ (隔)など八字を収める。カク声のものが多い。來(来)母(らいぼ)の字に、カ行音をもつものが多い。

(隔)など八字を収める。カク声のものが多い。來(来)母(らいぼ)の字に、カ行音をもつものが多い。[語系]

鬲・

lyekは同声。ゆえに鬲をまた

lyekは同声。ゆえに鬲をまた に作る。

に作る。[熟語]

鬲絶▶・鬲塞▶・鬲

▶・鬲

▶・鬲 ▶・鬲閉▶・鬲如▶

▶・鬲閉▶・鬲如▶[下接語]

瓦鬲・懸鬲・鼎鬲・釜鬲・宝鬲

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「鬲」の意味・わかりやすい解説

鬲 (れき)

lì

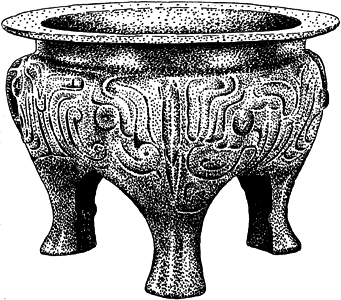

中国の新石器時代から戦国時代末期にかけてみられる器で,底が中空の3本足につながり,肉類を煮炊きするものである。また,上に甑(こしき)をのせて穀物を蒸すのにも用いられた。新石器時代後期の竜山文化期に,缶(かん)に3本の逆錐形状の空足の脚が付けられたものから始まったと考えられる。初めは土器製品だけで,口縁部に円形の把手が付けられるが,蓋付きのものはない。殷代から西周時代にかけて盛んにつくられ,殷代には錐形の脚の先端部が実脚になったものもあり,空足部が短くなっている。鬲と甑とが一体となった甗(げん)という器も出現している。青銅製の鬲は殷時代中期ごろから現れ,器腹は深く,脚の先端がとがり,口縁に両耳があるものと,脚が円柱状ないしは獣蹄足の鼎に近いものとがある。また脚部の袋部に饕餮(とうてつ)文を表したものがある。西周時代中期には脚の間にはっきりとした切れ目がなく,アーチ状となり,耳のないものが自銘で鬲と称している。またこの頃には頸部がすぼまった異式のものもある。西周時代後期から春秋時代にかけても,耳のないものがあり,脚の間がとがったアーチ状をなし,口縁が深くくびれ,鼓腹のものがある。戦国時代になると,脚が退化し乳頭状の脚を付けたものもある。この頃には地方差があった。戦国時代から漢代にかけて竈(かまど)と釜(かま)がつくられるようになり,鬲にとり代わっていった。

執筆者:杉本 憲司

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「鬲」の意味・わかりやすい解説

鬲

れき

袋状の三足をもつ煮沸用具。鬲の上に甑(そう)(こしき)を重ねて用いる。鬲に水を入れ、甑に穀物を入れ、下から加熱して穀物を蒸す。肉類を煮沸した鼎(てい)と並んで、中国の三足器の代表的器形である。鬲の出現は竜山文化の時代で、殷(いん)代から西周にかけて盛行する。礼器としての青銅鬲も存在するが、実用具の多くは陶製の鬲である。殷代の陶製の鬲は、器全体に縄文や籃文(らんもん)が施され、口縁がくびれ、腹部が張り出し、袋状の足の先端は錐(きり)状にとがっている。西周時代から春秋戦国時代の鬲は、足がしだいに退化し、鬴(ふ)とよばれる釜(かま)形の器形に変化していく。鬲と甑が一体になった甗(げん)とよばれる器形も、殷代から戦国時代にかけて用いられている。

[飯島武次]

百科事典マイペディア 「鬲」の意味・わかりやすい解説

鬲【れき】

→関連項目青銅器

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「鬲」の意味・わかりやすい解説

鬲

れき

li

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の鬲の言及

【青銅器】より

…方形四足の鼎にはときに特別大型のものがある。鼎に似るが3本の足が太く中空になったなべ(鬲(れき))はこの時期には土器のものが主流で,青銅製のものはほとんど作られない。鬲の上にこしきを作りつけた形の蒸し器(甗(げん))がこの時期の後半に作られ出す。…

※「鬲」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...