精選版 日本国語大辞典 「龍」の意味・読み・例文・類語

りゅう【龍】

- [ 1 ] 〘 名詞 〙

- ① 想像上の動物。体は大蛇に似ていて、背に八一枚の鱗(うろこ)、四足に各五本の指、頭には二本の角があり、顔は長く耳があり、口辺に長いひげを持つ。水中または地中にすみ、時に空中を飛行し、雲や雨を起こし、稲妻を放つという。中国では、古来鱗虫(りんちゅう)の長とされ、麟(りん)・鳳(ほう)・亀(き)と合わせて四瑞(しずい)の一つとし、仏教では八大龍王に分け、航海や雨乞いの守護神とする。たつ。りょう。

![龍<b>[ 一 ]</b><b>①</b>〈華厳縁起〉](/image/dictionary/nikkokuseisen/media/ri004.png) 龍[ 一 ]①〈華厳縁起〉

龍[ 一 ]①〈華厳縁起〉- [初出の実例]「はやてもりうのふかする也」(出典:竹取物語(9C末‐10C初))

- [その他の文献]〔易経‐乾卦〕

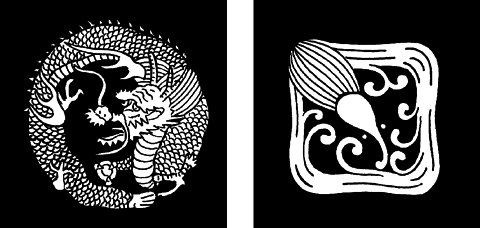

- ② 紋所の名。龍にかたどったもの。龍の丸、角雨龍など。

龍の丸@角雨龍

龍の丸@角雨龍

- ③ 天子のからだ、用いるものなどに冠していう語。「龍顔」「龍眼」「龍駕」「龍旗」など。

- ④ 「りゅうおう(龍王)③」の略。

- ⑤ =ドラゴン①

- ① 想像上の動物。体は大蛇に似ていて、背に八一枚の鱗(うろこ)、四足に各五本の指、頭には二本の角があり、顔は長く耳があり、口辺に長いひげを持つ。水中または地中にすみ、時に空中を飛行し、雲や雨を起こし、稲妻を放つという。中国では、古来鱗虫(りんちゅう)の長とされ、麟(りん)・鳳(ほう)・亀(き)と合わせて四瑞(しずい)の一つとし、仏教では八大龍王に分け、航海や雨乞いの守護神とする。たつ。りょう。

- [ 2 ] 星の名。歳星(木星)。また、星座の名。ほぼ、今のさそり座にあたる。

龍の補助注記

「龍」は漢音「りょう」で、「りゅう」は慣用音。現在、普通には「りゅう」とよまれるので、子見出し項目に関しては、「りょう」とよんでいる資料も「りゅう」にまとめた。

たつ【龍】

- 〘 名詞 〙 想像上の動物。体は大蛇に似て、背に八一の鱗(うろこ)があり、四足に各五本の指、頭には二本の角があり、顔が長く耳を持ち、口のあたりに長いひげがあり、喉下(のどもと)に逆さ鱗を有する。水に潜み、空を飛んで雲を起こし雨を呼ぶ霊力があるとされる。りょう。りゅう。

- [初出の実例]「空(おほそら)中にして龍(タツ)に乗れる者有り」(出典:日本書紀(720)斉明元年五月(北野本訓))

- 「此国の海山よりたつはおりのぼる物也」(出典:竹取物語(9C末‐10C初))

りょう【龍】

- 〘 名詞 〙 ( 「りょう」は「龍」の漢音、「りゅう」は慣用音 ) =りゅう(龍)[ 一 ]①

- [初出の実例]「此池より、れうのぼらんずるなり」(出典:宇治拾遺物語(1221頃)一一)

龍の補助注記

本項関連の子見出し項目は「りゅう(龍)」の項にまとめた。