アオスジアゲハ

Graphium sarpedon

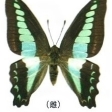

鱗翅目アゲハチョウ科の昆虫。無尾のアゲハで,翅は全体に黒く細長いが,中央に青い帯がある。国産のチョウとしては珍しく縦型の翅をもつ。開張約8.5cm。翅の明色部は生存中に紫外線によって帯黄緑色から青緑色に変わる。成虫は春はネギの花,夏,秋はヤブカラシの花に多く集まり吸みつする。羽化後まもない雄はしばしば路上の水たまりや湿地で吸水するが,海水も吸うことがある。動作は機敏で速く飛び,摂食,産卵の際も静止しない。幼虫はクスノキ科の常緑樹の葉を食べるが,絶えず若葉を生ずるクスノキが多い暖地では年数回,クスノキのない北部や内陸部ではふつう年2回発生する。雌は食樹の新芽付近に産卵し,幼虫は1~2齢時は葉裏に隠れ,後に葉表に移り一定の葉にすみつく。幼虫は鮮やかな緑色でさなぎとともに保護効果が高い。終齢(5齢)の幼虫は歩行時に体を前後に揺する独特の動き方をする。さなぎで越冬し,翌春新芽の出るころに羽化する。

執筆者:高倉 忠博

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

アオスジアゲハ

あおすじあげは / 青条揚羽

common bluebottle

[学] Graphium sarpedon

昆虫綱鱗翅(りんし)目アゲハチョウ科に属するチョウ。クロタイマイとよばれたことがあるが、この名は現在はほとんど使用されない。日本では本州(秋田、岩手県以南の暖地)、四国、九州、琉球(りゅうきゅう)列島(南西諸島)の各地に普通にみられる。その分布北限はほぼ照葉樹林の北限に一致している。日本以外では、西はスリランカ、インドから東はニューギニア島、オーストラリアにわたる熱帯から暖帯地域に広く分布し、日本はその分布北限となる。はねは黒色、前後のはねを貫く幅広い青色帯があり、その色彩や斑紋(はんもん)には著しい特徴がある。分布の北限に近い地方では5~6月、7~8月の年2回の発生、暖地ではさらに発生回数を増す。幼虫の食草はクス、タブノキなどのクス科植物である。蛹(さなぎ)の状態で越冬する。

[白水 隆]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

アオスジアゲハ

Graphium sarpedon

鱗翅目アゲハチョウ科のチョウ。前翅長 40~50mm。翅は黒色で,翅表には前後翅を貫く青色帯があり,後翅外縁に三日月形の青色斑が並ぶ。後翅裏面には赤色斑紋がある。翅は細長く,後翅に尾状突起がなく,一見ミカドアゲハに似る。幼虫はクスノキ,タブノキなどクスノキ科植物の葉を食べる。蛹で越冬し,成虫は年2~3回,暖地ではさらに多く発生する。春型は夏型より小型で,青色帯の幅が広い。本州以南に広く分布し,中国から西インド,南はオーストラリアに及ぶ。なお本州から琉球列島にかけて産するものを亜種 G. s. nipponumという。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

アオスジアゲハ

学名:Graphium sarpedon

種名 / アオスジアゲハ

目名科名 / チョウ目|アゲハチョウ科

解説 / すばやく飛び、オスは、よく吸水に集まります。

体の大きさ / (前ばねの長さ)45~55mm

分布 / 本州~南西諸島

成虫出現期 / 関東地方では5~9月

幼虫の食べ物 / クスノキ、タブノキなど

出典 小学館の図鑑NEO[新版]昆虫小学館の図鑑NEO[新版]昆虫について 情報

Sponserd by

百科事典マイペディア

「アオスジアゲハ」の意味・わかりやすい解説

アオスジアゲハ

鱗翅(りんし)目アゲハチョウ科の1種。開張80mm内外,黒色で淡青色の縦帯がある。年2〜4回発生,春型は縦帯の幅が広い。幼虫はクスノキ科植物の葉を食う。関東以西では普通,東北ではまれ,北海道には産しない。東南アジア,インド,オーストラリアに広く分布する。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by