精選版 日本国語大辞典 「琉球」の意味・読み・例文・類語

りゅうきゅうリウキウ【琉球】

- [ 1 ]

- [ 一 ] 沖縄の別称。奄美大島以南をさす場合と、沖縄諸島以南をさす場合とがある。隋代には台湾をさし、明末に現在の沖縄の呼称となる。一五世紀はじめ尚氏(中山王)が全土を統一し、明に朝貢し中国文化を輸入した。一七世紀はじめ島津氏(薩摩藩)に征服されたが、日中両属の形をとった。明治政府になり日清両国がその帰属をめぐって争った末、明治一二年(一八七九)沖縄県がおかれ正式に日本領となった。昭和二〇年(一九四五)太平洋戦争末期にアメリカ軍に占領され、アメリカの統治下にあったが、同四七年日本に復帰した。球陽(きゅうよう)。

- [初出の実例]「北気夕発、失胆留求之虎性」(出典:性霊集‐五(835頃)為大使与福州観察使書)

- 「天下をだやかにして、琉球の島、高麗の者共まであがめ奉る」(出典:随筆・戴恩記(1644頃)下)

- [ 二 ] 「りゅうきゅうぐみ(琉球組)」の略。

- [初出の実例]「今琉球といふ手を、三線のいろはとさだめ、ならひはじめの人におしへり」(出典:浮世草子・好色由来揃(1692)四)

- [ 一 ] 沖縄の別称。奄美大島以南をさす場合と、沖縄諸島以南をさす場合とがある。隋代には台湾をさし、明末に現在の沖縄の呼称となる。一五世紀はじめ尚氏(中山王)が全土を統一し、明に朝貢し中国文化を輸入した。一七世紀はじめ島津氏(薩摩藩)に征服されたが、日中両属の形をとった。明治政府になり日清両国がその帰属をめぐって争った末、明治一二年(一八七九)沖縄県がおかれ正式に日本領となった。昭和二〇年(一九四五)太平洋戦争末期にアメリカ軍に占領され、アメリカの統治下にあったが、同四七年日本に復帰した。球陽(きゅうよう)。

- [ 2 ] 〘 名詞 〙

- ① 「りゅうきゅうおもて(琉球表)」または「りゅうきゅうござ(琉球茣蓙)」の略。

- [初出の実例]「ちかい事・りうきうに寝る御座の上」(出典:雑俳・冠独歩行(1702))

- ② 「りゅうきゅうつむぎ(琉球紬)」の略。

- [初出の実例]「其外にはお召縮緬、糸織、琉球」(出典:当世少年気質(1892)〈巖谷小波〉六)

- ③ 「りゅうきゅういも(琉球芋)」の略。

- ① 「りゅうきゅうおもて(琉球表)」または「りゅうきゅうござ(琉球茣蓙)」の略。

改訂新版 世界大百科事典 「琉球」の意味・わかりやすい解説

琉球 (りゅうきゅう)

沖縄の別称。1372年から1879年までの約500年間,沖縄の公式名称として用いられた。〈南島〉という場合もある。現在の沖縄県の県域を中心に,地理的,文化的には奄美(あまみ)諸島(鹿児島県)をも含む。これらの島々で話される言葉を琉球語(琉球方言)といい,生活文化を琉球文化の名で総称する。日本語,日本文化の一環に属しながらも強い個性的な性格を有する。〈琉球〉は中国人による命名で,〈小琉球(台湾)〉と区別するために〈大琉球〉と呼ばれたこともある。

流求と南島

中国の史書《隋書》(636)東夷伝の中に〈流求〉と称する国の記事が出てくる。それによると,流求には王とその臣下がおり,きわめて戦闘的な人民で,隋の煬帝(ようだい)は3度にわたって兵を流求に送り服属を促したが,失敗に終わったという。《隋書》はこのほか流求の風俗,自然についても述べているが,さて《隋書》のいう流求とはどこをさすのか。戦前から多くの研究者が論議をたたかわせてきたが,沖縄と見る説(沖縄説)と台湾と見る説(台湾説)があり,まだ決着を見ていない。

一方,《日本書紀》《続日本紀》など日本側文献には,掖玖(夜句)(やく),多禰(たね),阿麻弥(あまみ),信覚(しがき),球美(くみ),度感(とから)など南島と総称された島々の名が登場する。その記述は南島人の入貢・漂着関係記事をはじめとして,遣唐使船の南路問題にからむ大和朝廷の南島経営記事が主体をなす。唐僧鑑真の乗った遣唐使帰国船が〈阿児奈波(あこなは)島〉に漂着し,そこから多禰に向けて出帆したと《唐大和上東征伝》(779)が伝える話もよく知られている。南島は現在の種子島,屋久島より奄美諸島,沖縄諸島,先島諸島に及ぶ地域名と考えられているが,正確な記述に乏しく詳しいことはまだわかっていない。このように,7,8世紀の中国・日本側文献には沖縄のこととおぼしき記述が見えるものの,なお検討の余地が残されている。

按司とぐすく

考古学的に見ると7,8世紀の沖縄はまだ先史社会の段階にあり,王やその臣下がいるようなイメージとは大きくかけはなれている。また,大和朝廷に入貢するような主体が形成されていたとも思えない。10~12世紀になってやっと米,麦などの穀類農耕が開始され,そのころに〈按司(あんじ)〉と呼ばれる首長が各地に登場しはじめていた。按司は〈ぐすく(城)〉と称する城塞を築造して抗争し,12世紀末から13世紀には舜天,英祖などの強大な按司が出現し,14世紀に入ると沖縄本島を中心に〈三山(さんざん)〉と呼ばれる小国家が出現した。北部には今帰仁(なきじん)城を拠点とする〈山北(さんほく)(北山)〉が,中部には浦添(うらそえ)城(のちに首里(しゆり)城)を拠点とする〈中山(ちゆうざん)〉が,南部には島尻大里(しまじりおおざと)城(一時は島添(しまそえ)大里城)を拠点とする〈山南(さんなん)(南山)〉が割拠して互いに覇を競った。

1372年中山王察度(さつと)は中国に誕生した明朝の太祖洪武帝の招諭を受け入れて初めて入貢し,その冊封(さくほう)体制の一員となった。これにつづいて山南王,山北王も同様の関係を結び,三山の対立はいよいよ激化する形勢となった。なお〈琉球〉の名称は察度の入貢のときから用いられはじめ,以後沖縄の公称となった。

琉球王国の成立

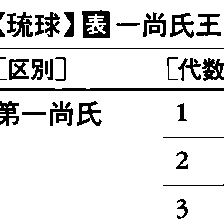

三山の対立は英雄尚巴志(しようはし)の登場により終止符が打たれる。1416年彼は山北王攀安知(はんあち)を攻め滅ぼし,29年には山南王他魯毎(たるみい)を倒して琉球の統一に成功し,琉球王国を樹立した。統一王朝の基盤を固める一方で,中国,日本,朝鮮,東南アジアとの間の活発な外交・貿易関係を推進するなど偉大な治世を誇った。しかし彼の死去後,王朝の基盤は動揺し,53年には王位継承をめぐる内乱(志魯(しろ)・布里(ふり)の乱)が,58年には有力按司の反乱(護佐丸(ごさまる)・阿麻和利(あまわり)の乱)が起こった。そして69年,金丸を中心とする勢力のクーデタが起こり,尚巴志の築いた王朝(第一尚氏王朝)は瓦解した。

即位して尚円と号した金丸は新しい王朝(第二尚氏王朝)を始めたが,その後を継いだ尚真(在位1477-1526)は王国の基盤の強化に尽力し,未曾有(みぞう)の繁栄期を築いた。事業の第1に,王国の行政機構(王府)の整備をあげることができる。王を頂点に〈世あすたべ(三司官)〉と称する大臣がおり,その下にヒキと呼ばれる部局があった。〈世あすたべ〉やヒキの長官は〈大やくもい〉と呼ばれ,その配下に〈せんどう(勢頭)〉〈ちくどの(筑殿)〉などさまざまな役職があった。第2に地方統治制度の強化がある。北は奄美諸島から南は先島諸島までの各島を〈間切(まぎり)〉に編成し,その下にシマと称する行政単位を置いた。そして首里大屋子(しゆりおおやこ),大屋子,目差(めざし),掟(おきて)などの役人を配した。第3は位階制度の整備である。〈世あすたべ〉から地方役人に至るまで,すべての貴人・官人層をターバンに似た帕(はちまき)(冠の一種)の色・文様や簪(かんざし)の種類で区別し,身分・貴賤の上下を明らかにした。神女組織の確立を第4にあげねばならない。最高位の神職聞得大君(きこえおおきみ)を頂点に,君々(きみぎみ)(三十三君),大阿母(おおあも),ノロというヒエラルヒーができ,王をイデオロギー的に支える国家的祭祀の体制が完成した。以上の貴人,官人および神女に対しては王名の辞令書が発給されるようになった。こうして,絶対的な存在である王の権威が確定されたことになる。

対外貿易の発展

ところで,察度による中国への入貢は大きな意味をもっていた。皇帝の権威に服してその冊封を受け,貢物をささげるという儀礼的な関係を前提として貿易(朝貢貿易,進貢貿易)が認可されたからである。察度以降,琉球は朝貢貿易に最も熱心で,多くの船舶が東シナ海を往来して中国産の品々を大量に持ち帰ってきた。明は海禁策という鎖国政策をとったため,中国商人が海外貿易を自由に行うことが困難となり,その分だけ琉球の立場が有利となった。明代270年間の諸国の朝貢貿易回数を見ると,2位安南89回に対して琉球は171回で1位と傑出していたことがわかる(日本は19回,13位)。

琉球船は自国産の品物に加えて豊富な中国産品を積み,日本,朝鮮,東南アジアへと出かけた。そして,それぞれの国々で特産品を入手し,その品々を使って中国との朝貢貿易を展開するという典型的な中継貿易を推進した。代表的な取引商品として,馬・硫黄・砥石(琉球産),陶磁器・絹織物(中国産),刀剣・美術工芸品(日本産),ニンジン・トラ皮(朝鮮産),象牙・香辛料・染料(東南アジア産)などが知られている。東南アジアの貿易相手国としてはシャム(タイ),マラッカ(マレーシア),ジャワ,パレンバン(インドネシア),安南(ベトナム),ルソン(フィリピン)などが知られている。1458年に鋳造された万国津梁(しんりよう)の鐘には〈舟楫(しゆうしゆう)をもって万国の津梁(懸橋)となす〉と貿易国家としての自負ぶりが刻まれている。

東アジア情勢の変化

琉球の対外貿易は王の経営する国家貿易であった。尚巴志による統一王朝樹立以後とくに目覚ましい発展を遂げ,尚真のころには中国との朝貢貿易がとくに隆盛を極めた。王宮首里城のある首里には多くの建造物が建てられ,琉球文化の華を開かせた。この文化は中国,日本,朝鮮,東南アジアの文化を摂取し,琉球古来の文化に立って創造された独自の性格をもっていた。首里城をはじめ円覚寺,玉御殿(たまうどうん)(王家の墓),園比屋武御嶽(そのひやんうたき)(拝所)など第2次大戦前まで存在した21件の国宝指定文化財はほとんどこの時期につくられたものであるが,残念ながらそのすべては沖縄戦(1945)で灰燼(かいじん)に帰した。

尚真の死去後,琉球をとりまく東アジア情勢は大きな変化を見せはじめた。明はしだいに弱体化の傾向を示し,その一方で日本では戦国の争乱のなかから織田信長,豊臣秀吉による天下統一の動きが活発となってきた。秀吉は朝鮮出兵に際して琉球に援軍の派遣を求めてきたが,琉球はこれを拒否した。薩摩の島津氏も琉球に対する野心を抱いて高圧的な要求をつきつけてくるようになってきた。こうして16世紀末期には,日本との関係がにわかに緊張するようになった。

島津侵入事件と琉球

関ヶ原の戦(1600)により天下を手中にした徳川家康は江戸に幕府を開いて強力な封建国家(幕藩制国家)を樹立したが,薩摩藩主島津家久は,かねてよりの琉球の無礼を正すという名目で琉球出兵を家康に願い出,許可された。1609年(慶長14)薩摩軍3000余は戦意のうすい琉球に侵入しこれを征服した。時の王尚寧(しようねい)は臣下ともども薩摩に連行され,薩摩への忠誠を誓ったのち帰国を許された。これにより,独立の貿易国家として発展してきた琉球王国は新しい時勢を迎えることになった(琉球征服)。

征服後,琉球の王国体制はそのまま温存されることになったが,その管理権は家康より薩摩藩主に与えられた。薩摩は国王の襲位,高位・高官の任免など人事権を握るかたわら,高額の税金を取得する権利を得た。また,対中国貿易の管理権をはじめとする琉球の外交についても発言権を保持したほか,与論,沖之永良部(おきのえらぶ),徳之島,奄美大島,喜界の5島を琉球の版図から割譲させた。幕藩体制の基本制度である鎖国,兵農分離,石高制も薩摩を介して琉球に適用された。そのほか,将軍の代替りごとに慶賀使が,国王の代替りごとに謝恩使が江戸へ派遣されるならわしとなった(江戸上りと総称される。琉球使節)。薩摩,幕府への従属を強いられた一方で,伝統的な中国との朝貢・冊封関係は維持され,直接的な統治主体としての首里王府も存続した。いわば,日本の体制内の一員としての顔と体制外の異国としての顔を同時にもつ従属的な国家となった。

近世体制の確立

薩摩,幕府に従属してその基本制度を受け入れつつ中国との伝統的な関係も維持して,そのうえで国家的存在としての王国の存続を図るという条件下に琉球はおかれた。この条件下で施政を担当した代表的な政治家が向象賢(しようじようけん)(1617-75)と蔡温(さいおん)(1682-1761)の2人である。向象賢(羽地朝秀(はねじちようしゆう)ともいう)は,琉球の伝統的な諸制度をいかに日本の幕藩体制に見合うように切り換えるか,そのために首里王府をいかに強化するか,同時にまた生産をいかに増加させるか,といった基本的課題を担当した。王府部内の神女層の力を排除し,行政の封建的合理化を図った。地方に対して強い力をもつ地頭層を牽制し,地方役人の強化を目指した。仕明(しあけ)と称する田畑の開墾を奨励して生産の増強に努めた。この施策を受けて完成させたのが蔡温である。行政手続の明確化,儒教的イデオロギーの普及,山林保護対策,治水・開墾事業,商工振興策,教育・文化奨励策などの各面で大きな実績をあげている。この2人の代表する政治路線により,琉球の伝統的諸制度は近世制度に切り換えられ,〈日本の中の異国〉と形容される近世琉球の治世は相対的に安定することとなった。17世紀後期から18世紀中期にかけてのことである。

行政機構の概要

近世では,系図による身分の区別が用いられ,系図をもつ身分を士(系持(けいもち)),もたない身分を百姓(無系(むけい))とした。また,冠の色,文様による位階の区別も伝統を引き継いで行われた。いうまでもなく国王が頂点にあり,ついで王子など国王の近親者,地頭と呼ばれる間切,村の領有者が上位を占めた。地頭には二つのタイプがあり,間切を領有する者を総地頭,村を領有する者を脇地頭と呼び,社会的エリート層を構成した。

首里王府には,国王を頂点にその補佐役として摂政(せつせい)がおり,さらにその下に三司官(さんしかん)(3人制)がいた。先の向象賢は摂政,蔡温は三司官であった。摂政,三司官の詰める役所を〈評定所〉といい,王府の最高意思決定機関となっていた。評定所の下には任務職掌に応じてさまざまな部署があり,その15人の長官クラスの合議制度を〈表(おもて)十五人〉と称し,国事の重要案件を審議した。さらにその下に実務に携わる多数の中級・下級役人がいて執務をとっていた。摂政,三司官,表十五人などの要職が地頭層によって占められたことはいうまでもない。この首里王府を監督するために那覇には薩摩の出先機関である琉球在番奉行が置かれていた。

地方統治制度と経済制度

琉球の各地は伝統に従って間切,村(近世以前のシマに相当)に区画された。行政の最小単位を村,村を10個内外集めた単位を間切と称した。間切には番所(ばんじよ)と呼ばれる役所が置かれ,地頭代以下のサバクリと称する役人が配置された。村には村屋があり,村掟(むらうつち)などの役人がいた。宮古,八重山には特別行政が敷かれたが,それは〈蔵元〉という官衙と〈頭(かしら)〉という3人制の強い権限をもつ役人がいて,その体制を〈在番〉と呼ばれる王府派遣の役人が管理する制度によく表れていた。これら地方役人を通じて王府は地方統治を実現することができたのである。

民衆の生活母体は村であった。一部の地域を除いて〈地割〉という土地割換え制度があり,数年もしくは数十年ごとの周期で一定の基準のもとに抽選で自己の田畑の保有を認められた。税金は田畑の収穫に掛けられ,王府への分,薩摩への分,それに間切・村の行政経費の分を差し引かれた。また,現物の地代のみでなく労働をさまざまな名目で徴発されたので(夫遣(ぶつかい)という),税負担はかなり重かった。租税の賦課は基本的に一定の基準を設けて頭割りに行われたが(人頭税),とくに宮古,八重山では米,麦,アワの代りに布(宮古上布,八重山上布)の上納を命じられたため,人頭税方式の賦課が典型的かつ過酷に現れた。一方,対外貿易は中国との伝統的な朝貢貿易のみが認められていたが,これは薩摩,幕府の規制下に置かれていた。しばしば赤字を出すことがあり,その分は近世になって登場した王府の独占的砂糖生産の利益などによってカバーした。

文化の隆盛

18世紀は琉球文化の際だった発展期に相当する。中国文化の摂取に加えて日本文化が大量に流入したため,かつてない文化的気運が醸成された。それに王府統治の安定に伴う社会的余裕が背景にあった。蔡鐸(さいたく)や鄭秉哲(ていへいてつ)らの修史事業,程順則(ていじゆんそく)らの漢詩文,玉城朝薫(たまぐすくちようくん)による総合演劇〈組踊〉の創作,識名盛命(しきなせいめい)・平敷屋朝敏(へしきやちようびん)らの和文学をはじめとして,学問,芸能,文学などの分野に多くの人材が輩出した。また,この時期には琉歌,三味線音楽,舞踊の分野にも人材が輩出して,琉球音楽,琉球舞踊の体系が確立した。焼物,漆器などの美術工芸の分野も活況を呈した。その多くは王府の保護・育成のもとに発展したが,その一方では上納品の生産との関連で高度な技術に支えられた織物も地方で発展した。宮古上布,八重山上布,久米島紬はその代表であるが,そのほかに芭蕉布,花織などにも磨きがかかった。沖縄を代表する酒〈泡盛(あわもり)〉が大量に生産されるようになったのもこの時期からである。

王国の崩壊

18世紀末以後,経済的疲弊が顕著になりはじめた。身売りが続出して租税滞納者が大量に発生し,租税負担責任単位である間切や村が負担能力を喪失して倒産する〈間切倒れ〉〈村倒れ〉が頻繁に起こった。これにより王府の財政も窮地に陥ったため,王府は態勢の立直しに躍起となったが効果はあがらなかった。19世紀に入るとこの傾向はますます深刻となり,王国の経済は窮迫の度を加えていった。それに,1816年のイギリス艦隊の来航を皮切りにイギリス,フランス,オランダ,アメリカ,ロシアなど異国船の来航が相次ぐようになり,内憂にさらに外患が加わった。1853-54年にアメリカ艦隊を率いて4度も琉球に来航したペリー提督は,武力を背景に開国,通商を迫った。これに対して琉球は言を左右して抵抗したが,ついにアメリカとの間に琉米修好条約(1854)の締結を余儀なくされた。その後,同様の条約をフランス,オランダとの間にも結んでいる。

王府内部では危機の打開をめぐって路線争いが生じ,守旧派が革新派を粛清する牧志(まきし)・恩河(おんが)事件(1859)などが起こったが,有効な手だてを得ぬまま幕末・維新期の激動を迎えた。明治政府が発足して日本が近代国家のスタートを切ったとき,琉球の処遇がただちに問題になった。政府は王国体制を廃して沖縄県を設置しようとしたが,琉球はこれに頑強に反対した。また,琉球との年来の関係を理由に中国(清朝)も激しく抗議したため,政府の対琉球策は暗礁に乗り上げた。1879年春,政府は兵隊,警察官を動員して武力を背景に琉球王国の廃止と沖縄県の設置を宣言した(琉球処分)。琉球側,中国側ともに激しく抗議したが,これにより王国は滅び,琉球は日本の〈沖縄県〉となった。

→沖縄[県]

執筆者:高良 倉吉

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「琉球」の意味・わかりやすい解説

琉球【りゅうきゅう】

→関連項目奄美大島|按司|異称日本伝|エイサー|沖永良部島|鹿児島藩|喜界島|球陽|蔵元|皇民化政策|島津家久|尚泰|調所広郷|竹添進一郎|中山世鑑|中山世譜|徳之島|南蛮船|与論島|歴代宝案

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「琉球」の意味・わかりやすい解説

琉球

りゅうきゅう

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「琉球」の意味・わかりやすい解説

琉球

りゅうきゅう

沖縄の別称。琉球諸島を範囲とする。淡海三船(おうみのみふね)著『唐大和上東征伝(とうだいわじょうとうせいでん)』(779年成立)に、753年(天平勝宝5)遣唐使一行が阿児奈波島(沖縄島)に漂着したと記されており、本来日本では沖縄と呼称していたが、のちに中国側からの呼称に従って、琉球とよばれているものである。琉球の語源については、現在のところ明らかではない。文字は、古来、種々の表記がみられる。沖縄で書かれた最初のものとして、1605年(慶長10)に書かれた『中山世鑑(ちゅうざんせいかん)』には琉虬と表記されている。中国の、『隋書(ずいしょ)』東夷(とうい)伝に流求国に関する記事があり、これは琉球の名が史上に登場する最初のものである。しかし、流求が現在の琉球をさしているのか、あるいは台湾をさしているのかについての論争が明治から昭和初期にかけて行われたが、いまだ定説はない。その後、流鬼、瑠求、留求など種々な文字が使用されてきたが、『明実録』以後、琉球となっている。沖縄島が中山・南山・北山と三分されて抗争していた三山分立時代を経て、1429年、尚巴志(しょうはし)によって三山(沖縄)が統一され琉球王国となった。その間、1609年島津氏の侵入によって、琉球は薩摩藩(さつまはん)の支配下に置かれる一方、清(しん)国との関係も維持してきた。その後、1872年(明治5)琉球藩が設置されたが、1879年に廃藩、沖縄県となった。

[堂前亮平]

山川 世界史小辞典 改訂新版 「琉球」の解説

琉球(りゅうきゅう)

現在の沖縄諸島の旧称。隋代より「流求」と呼ばれたところは現在の沖縄ないし台湾であるといわれている。沖縄が「琉球」と呼ばれたのは明代からである。明代の琉球は三国に分かれていたが,そのうち最も強かった中山(ちゅうざん)国の王の尚氏(しょうし)が統一した。明とは緊密な関係を持ち,冊封を受けて中国文化の摂取に努めたが,1609年薩摩の島津氏の侵攻にあってその支配下に入った。しかし,琉球は以後も中国との関係を保ち,日中両属の状況を続けた。そのため明治政府は1879年に派兵し,沖縄県を設置した。これ以後,琉球は独立を失い,完全に日本の領土となった。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「琉球」の解説

琉球

りゅうきゅう

15世紀に尚氏が全土を統一したが,中国に朝貢して中国文化の影響を受け,また東南アジア・日本・朝鮮の中継貿易に活躍した。17世紀初め,薩摩藩の島津氏に征服された。島津氏は琉球を通して中国貿易を行い,莫大な利益をあげた。19世紀には欧米艦船が通商を求めるようになり,1853年日本へ赴く途中,ペリーが来航して修好条約を結んだ。明治政府が成立すると1879年に日本の沖縄県となり,第二次世界大戦後はサンフランシスコ条約によりアメリカの統治下に置かれ,戦略基地となっていたが,復帰運動が強まり,1972年本土に復帰した。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

[日本酒・本格焼酎・泡盛]銘柄コレクション 「琉球」の解説

旺文社日本史事典 三訂版 「琉球」の解説

琉球

りゅうきゅう

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の琉球の言及

【異域・異国】より

…中国は,日本と文禄・慶長年間(1592‐1615)に敵国として戦争して以後,ついに日本側が望む外交関係は復旧できず,清の政策変化はあったけれども,唐人貿易は基本的に海禁無視の私貿易であった。 薩摩口は琉球国と交際する口であったが,琉球は国家公権を持つ独立国でありながら,近世国家の異域の位置にあった。明・清国への朝貢国であったが,石高制の貫徹,薩摩藩士の常駐,キリシタン禁制,薩摩藩への貢納義務などは,幕府と大名島津氏の支配を示す側面であった。…

【球陽】より

…琉球の歴史を記した史書。本巻(正巻22,付巻4)と外巻(正巻3,付巻1)からなり,外巻は《遺老説伝》の別称をもつ。…

【琉球征服】より

…1609年(慶長14)薩摩の島津氏が樺山久高を将とする3000余名の軍勢を派遣して琉球を侵略した事件。島津侵入事件ともいう。…

【歴代宝案】より

…琉球王国の外交文書を集めたもの。第1~3集,約250冊からなる膨大な記録。…

※「琉球」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...