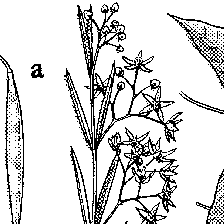

イケマ

Cynanchum caudatum(Miq.)Maxim.

山地の草原,林縁などの日当りのよい場所に生えるガガイモ科の多年生つる草。茎を切ると白い乳液がでる。葉は対生で,長い葉柄があり,葉身は心形で先は鋭くとがり,長さ5~15cm,幅4~10cm。7~8月に葉腋(ようえき)から葉柄よりも長く花柄を伸ばし,先端に多数の小花をつけて散形花序をつくる。花冠は白色,深く5裂し,長さ4~5mm,内面に毛があり,中央に蕊柱(ずいちゆう)がある。果実は袋果で披針形,長さ8~10cmあり,熟すと裂けて多数の扁平で絹毛をつけた種子を飛ばす。南千島,北海道から九州および中国に分布する。和名は足,根を意味するアイヌ語に由来するが,誤って生馬の字を当て,根を家畜,特に馬の薬として用いた。根をさいて乾燥したものを漢方で牛皮消根と呼び,強心利尿薬とする。また若苗や根を水でさらして食用としたこともあるというが,有毒なアルカロイドを含む。

コイケマC.wilfordii(Maxim.)Hemsl.はイケマに似ているが,花序の柄が葉柄よりも長くはなく,花が淡黄緑色で花冠はイケマよりも小さい。関東以西から九州に生育し,朝鮮,中国に分布する。スズサイコC.paniculatum(Bunge)Kitagawaは山野の草地に生える直立性の多年草で,つる性とならず,葉は細い披針形である。北海道から九州に生育し,東アジアに分布する。オオカモメヅルTylophora aristolochioides Miq.は山地の林内に生える多年生のつる草で,イケマなどに似たガガイモ科の1種。葉は広披針形で,基部がやや張り出して三角状となっており,長さ6~12cm,幅2~6cm。7~8月に経約5mmの淡暗紫色花をつける。日本固有植物の一つで,北海道から九州に分布。

執筆者:大橋 広好

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

イケマ

いけま

[学] Cynanchum caudatum (Miq.) Maxim.

ガガイモ科(APG分類:キョウチクトウ科)の多年生つる草。根茎は太く横にはう。茎や葉を傷つけると白い液が出る。葉は対生し卵状、基部は心臓形で、先は尾状に鋭くとがり、裏面は淡緑色である。7~8月、葉の腋(わき)から葉柄よりずっと長い花柄を伸ばし、その先に散形花序をつくって、多数の白色花をつける。花冠は5裂し、裂片は反り返り、内面に毛がある。果実は紡錘形で、種子には長い毛があって風で飛散する。山地帯の野原や林縁に生え、北海道、本州、四国、九州に生育し、中国にも分布する。近縁種のコイケマは花冠裂片が反り返らない。イケマはアイヌ語で大きな根の意味である。これに生馬の字をあて、馬の薬というが、誤りである。イケマ属は世界の温帯から熱帯に約300種、日本に4種分布する。

[高橋秀男 2021年6月21日]

イケマおよびコイケマの根を牛皮消根(ごひしょうこん)と称して、利尿剤としてときに薬用に供したが、中国では白首烏(びゃくしゅう)と称し、滋養強壮剤として用いる。白髪が黒変するのでその名がついた。またアマミイケマC. boudieri H.Lév. et Vaniot(C. auriculatum)の塊根を隔山消(かくさんしょう)と称し、牛皮消根と同様に用いる。

[長沢元夫 2021年6月21日]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

イケマ

Cynanchum caudatum

キョウチクトウ科の多年草。日本,南千島,中国に分布する。野原や林縁に生育し,茎は細長く,つる状に伸びて葉を対生する。茎を切ると白い乳液が出る。葉は卵心形で長さ 5~15cm,幅 4~10cm,やや薄く毛はほとんどない。花は 7~8月に開き,葉腋から出た長い柄(長さ 6~12cm)の先に集散花序をつくる。花冠は白色で深く五裂し,各裂片はややそり返る。秋に長さ 8~11cmの紡錘形の袋果をつくり,その中に冠毛をもつやや扁平な種子を多数含む。植物体はアルカロイドを含み有毒であるが,根を牛皮消根として利尿薬などに用いる。和名はアイヌ語のイケマ(巨大なる根)に由来する。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

イケマ

ガガイモ科のつる性の多年草。北海道〜九州,中国大陸に分布。山地にはえる。葉は長い柄があって対生し,心臓形で先はとがる。7〜8月に葉腋から細長い柄をのばして,散形に白い花を咲かせる。花冠は径約8mm,深く5裂する。根は芋状で有毒。漢方では薬用とする。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by