オウレン (黄蓮(連))Coptis japonica (Thunb.)Makino

目次 薬用 山地 の,とくに針葉樹林の林床に生えるキンポウゲ科 の多年草。漢名の黄蓮は別種 のC.chinensis Franch.をさす。地下茎 は横にはい,先に越冬する数枚の根生葉をつける。根生葉は1回,2回,または3~4回3出複葉 で,それぞれキクバオウレン var.japonica ,セリバオウレン var.dissecta (Yatabe)Nakai,コセリバオウレン var.major (Miq.)Satakeと呼ばれる。小葉身は洋紙質で光沢があり,鋸歯がある。葉柄 の基部は葉鞘(ようしよう)となる。花茎は越冬芽のなかにでき,早春 にのび出してふつう3個の花をつける。花には雄花 と両性花とがある。萼片 はふつう5,6枚,花弁 は8~15枚,柄があり,こて形で,上面より蜜を分泌する。おしべ 多数,めしべ は8~16個,有柄。果実は袋果の集りで,袋果は有柄で外に屈曲し,一輪に並んで矢車状になる。植物体はベルベリン を多量に含み,根茎 や葉柄などの断面は黄色 を呈するので,黄蓮の名がある。胃腸薬 として重要な薬草 で,栽培もされる。またしばしば杉の植林地に播種(はしゆ)されるので,自生 かどうか疑わしいものが多い。本州 ,四国 に自生する。北海道や九州北部にもあるが,真の自生かどうか疑わしい。

オウレン属Coptis には15種があり,東アジアと北アメリカ西部に分布する。日本にはほかに葉が掌状 に5裂し,花弁状の5萼片が発達し目だつバイカオウレン ,ミツバオウレンなど5種があり,山草として栽培されたり,薬用に利用されたりする。田村 道夫

薬用 根茎を黄連という。中国産はC.chinensis Franch.,C.deltoidea C.Y.Cheng et Hsiao,C.omeieusis (Chen)C.Y.Cheng,C.teetoides C.Y.Cheng,C.quinquesecta W.T.Wangを,日本産はC.japonica Makinoをさす。アルカロイド ,ベルベリンberberineなどを含み,他の生薬と配合して消炎性苦味健胃鎮静薬として,胃痛 ,顔面・頭部および五官 (鼻,耳,眼,口唇,舌)の炎症に用いる。抗菌作用があり,やけどなどにゴマ油 と調合したものを外用し,おできなどには煎汁を塗ると炎症を抑え,化膿を防ぐ。新田 あや

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」 改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

オウレンCoptis japonica (Thunb.) Makino

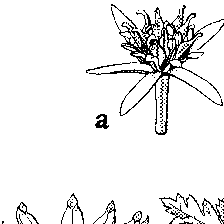

キンポウゲ科(APG分類:キンポウゲ科)の多年草。3~4月に高さ10センチメートルの花茎を出し、その先に2、3個の花をつける。5~7個の白色花弁のようにみえるものは萼(がく)で、花弁は小さく線形である。雌雄異株と同株のものが混じって生える。雄しべは多数、雌しべは9~11本で、花期後に子房柄が伸びて袋果は輪状に並ぶ。葉は茎の根元から生え、長さ10~27センチメートルの複葉で、小葉には鋭い鋸歯(きょし)がある。北海道、本州、四国の山地樹林下に生える。葉の分裂の仕方に3型があり、1回3出複葉のものは葉が厚く光沢があり、それをキクバオウレンといい、北海道と兵庫県以北の本州に分布する。2回3出複葉のものをセリバオウレンといい、本州と四国に分布し、3回3出複葉のものをコセリバオウレンといい、太平洋側に分布する。

地下茎はやや太く横に伸び、多くの細根を出す。地下茎の断面はベルベリン系アルカロイドがあるために鮮黄色を呈し、かむと甚だ苦い。アルカロイドは全体に存在するから葉も苦い。黄連(おうれん)と称して薬用にするのは地下茎である。栽培されるのはキクバオウレンとセリバオウレンで、兵庫県、鳥取県、福井県でおもに栽培され、栽培地名をとって丹波(たんば)黄連、因幡(いなば)黄連、加賀黄連、日光黄連などとよぶ。清熱、止瀉(ししゃ)、消炎、解毒作用があるので、胸苦しさ、不眠、口内炎、出血、下痢、赤痢、眼病、胃病などに用いる。草木染めの黄色染料にもする。中国の中部に分布するC. chinensis も黄連とよぶが、これが正しいのであって日本産のものに黄連の名を使うことは誤りである。しかし薬効は同じであるから実用上は問題はない。中国にはこのほかC. deltoidea 、C. omeiensis 、C. teetoides などがあり薬用とする。インドのアッサム地方にはC. teeta がある。

[長沢元夫 2020年3月18日]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ) 日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

オウレン(黄連)Coptis japonica

キンポウゲ科の小型の多年草。九州を除く日本各地の山中に自生する。地下に太い根茎があり,長い柄をもった根出葉を生じる。葉は3出複葉で小葉は長さ3~5cmの菱形状卵形,縁は浅く裂け鋸歯が目立つ。この型のオウレンを特にキクバオウレン C. japonica var. japonica と呼び,小葉がさらに小さく2回3出する型をセリバオウレン C. japonica var. dissecta という。セリバオウレンのほうは日本海側の山地に多い。どちらも春早く 10~20cmの花茎を伸ばし,径 1cmほどの白花を少数個つける。5~7枚の披針形の花弁状萼片と,それより小型でさじ形の花弁を5枚もち,どちらも白色である。多数のおしべとめしべがあり,花後このめしべがそれぞれ独立の莢状の袋果となって放射状に並ぶ。根茎は黄色で強い苦みがあり,胃腸の薬とする。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

オウレン

北海道〜四国の山中の林内にはえるキンポウゲ科の常緑多年草。葉は根生し,3出複葉。早春,高さ10〜25cmの花茎を出し,径約1cmの白い花を1〜3個つける。萼片は花弁状で5〜6個,花弁は退化し蜜腺となる。根茎はベルベリンを含み,鮮やかな黄色で黄蓮(おうれん)の名で胃腸薬などとして薬用とする。深山林中にはえるバイカオウレンは葉が掌状に5裂する。花はがく片が花弁状で5枚,まるく大きくウメの花に似ている。

出典 株式会社平凡社 百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

オウレン

キンポウゲ科のセリバオウレンなどの根茎。消炎、止血作用があり生薬として使用される。表記は「黄連」とも。

出典 小学館 デジタル大辞泉プラスについて 情報

Sponserd by