共同通信ニュース用語解説 「ジニ係数」の解説

ジニ係数

所得格差を示す指標。0から1の間で表す。全世帯の所得が同じだと0で、数値が大きくなるほど格差が広がり、一つの世帯が全所得を独占する場合は1となる。イタリアの統計学者ジニが考案し、国際比較で広く用いられる。日本の近年の調査では、当初所得に社会保障給付などを加味した「再分配所得」は0・37~0・38前後の水準で推移している。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ジニ係数」の意味・わかりやすい解説

ジニ係数

じにけいすう

社会における所得分配の不平等度を測る指標。0から1までの値をとり、分配が不平等であるほど大きな値をとる。イタリアの人口学者、社会学者、統計学者のコッラド・ジニによって考案された。

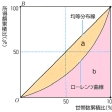

ジニ係数の求め方は以下のとおりである。世帯(または世帯員)を所得の低い順に並べて、世帯数(または人数)の累積比率を横軸に、所得額の累積比率を縦軸にとってグラフ(ローレンツ曲線)を描く。すべての世帯の所得が同一であれば、ローレンツ曲線は原点を通る傾斜45度の直線に一致する。この直線を均等分布線といい、均等分布線を斜辺とする直角三角形の面積に占める、均等分布線とローレンツ曲線で囲まれた面積の割合がジニ係数である(図)。このため、すべての世帯の所得が同一でローレンツ曲線が均等分布線に一致するとジニ係数は0となる。逆に、たった1人がすべての所得を独占しているケースでは均等分布線とローレンツ曲線で囲まれた面積は、均等分布線を斜辺とする直角三角形の面積に一致するため、ジニ係数は1となる。すなわち、ジニ係数が1に近いほど不平等度が高いことが示される。

日本では厚生労働省が3年ごとに実施している所得再分配調査のなかでジニ係数を算出・公表している。2023年(令和5)8月に公表された2021年所得再分配調査によると、税金が引かれる前の給与などの当初所得のジニ係数は0.5700と、2005年(平成17)調査の0.5263から上昇している。一方、税や社会保険料が引かれ、社会保障給付などが行われた後の再分配所得のジニ係数は、2005年調査の0.3873に対し2021年調査は0.3813と、ほぼ横ばいである。厚生労働省は「当初所得での格差の拡大傾向が、社会保障を中心とした所得再分配機能により再分配所得ではほぼ横ばいに抑えられている」と説明している。

なお、当初所得におけるジニ係数の拡大傾向の最大の原因として経済学者の間で合意されているのは、高齢者の増加である。高齢者のなかには、退職して年金収入のみの人(当初所得はゼロ)も、会社役員として多額の報酬を得ている人(当初所得が多額)も存在し、所得格差が大きいためである。こうした高齢者が人口全体に占める割合が高まってきたことが当初所得におけるジニ係数の上昇につながっていると考えられる。

[飯塚信夫 2025年10月21日]

改訂新版 世界大百科事典 「ジニ係数」の意味・わかりやすい解説

ジニ係数 (ジニけいすう)

Gini's coefficient

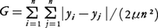

所得や資産の分布の不平等を計測するためにイタリア人ジニC.Giniが1936年に考案した一指標。ジニ集中指数Gini's coefficient of concentrationともいう。所得yiが所得の低い順に(y1,y2,……,yn)で与えられているとき,ジニ係数Gは で定義された値である。すなわちジニ係数とは,所得の組合せ(yi,yj)をすべての構成員について考え,その差(絶対値)の平均額を平均所得μで除した値の半分である。半分にするのは,所得のペア(yi,yj)と(yj,yi)の所得差が双方ともに考慮されているからにほかならない。したがって,たとえばジニ係数が0.4に等しいとき,任意に選びとった2人の間の所得差は全体としてみれば平均所得の40%に相当していることになる。ジニ係数は完全平等のとき最小値0をとり,所得が1人に集中している完全不平等のとき最大値(1-1/n)をとる。

で定義された値である。すなわちジニ係数とは,所得の組合せ(yi,yj)をすべての構成員について考え,その差(絶対値)の平均額を平均所得μで除した値の半分である。半分にするのは,所得のペア(yi,yj)と(yj,yi)の所得差が双方ともに考慮されているからにほかならない。したがって,たとえばジニ係数が0.4に等しいとき,任意に選びとった2人の間の所得差は全体としてみれば平均所得の40%に相当していることになる。ジニ係数は完全平等のとき最小値0をとり,所得が1人に集中している完全不平等のとき最大値(1-1/n)をとる。

ジニ係数はローレンツ曲線を用いて図示可能である。すなわち均等分布線(対角線)とローレンツ曲線で囲まれた月形の面積の2倍にジニ係数は等しい。なおローレンツ曲線が交差する場合,ジニ係数とは異なる不平等の順序づけが他の指標(たとえば変動係数,これは標準偏差を平均所得で除した値)を用いると可能である。他の指標と比較すると,ジニ係数は中間所得階層の所得の動きに最も敏感であることが知られている。

ジニ係数は産業の集中度や貧困の程度を計測する場合にも転用されている。なおジニ法則Gini's lawは分布の型を経験に基づいて特定化したものであり,ジニ係数とは無関係である。

→所得分布 →パレート法則

執筆者:高山 憲之

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ジニ係数」の意味・わかりやすい解説

ジニ係数

ジニけいすう

Gini coefficient

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「ジニ係数」の意味・わかりやすい解説

ジニ係数【ジニけいすう】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

流通用語辞典 「ジニ係数」の解説

ジニ係数

出典 (株)ジェリコ・コンサルティング流通用語辞典について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...