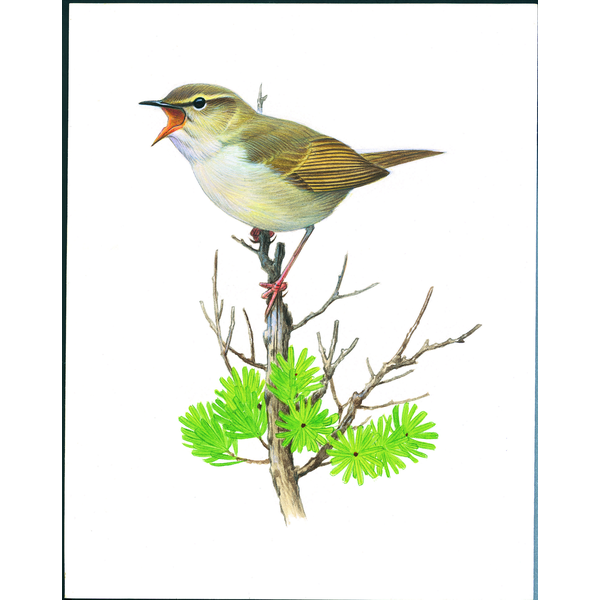

メボソムシクイ (目細虫喰)

Arctic warbler

Phylloscopus borealis

スズメ目ヒタキ科の鳥。全長約13cm。背面はオリーブ褐色,下面は淡黄色で,淡黄色の眉斑がよく目だつ。翼には1本の白い翼帯がある。スカンジナビア北部からシベリアを経てアラスカ西海岸に至る地域で繁殖し,秋・冬季には東南アジア,マレー諸島,フィリピンなどへ渡る。日本には夏鳥として4,5月に渡来し,本州や四国のおもに亜高山帯の森林で繁殖する。渡りの季節には,平地の雑木林や市街地の植込みにも渡来する。さえずりはチョリチョリチョリで,これはゼニトリ(銭取り),ゼニトリとも聞こえる。樹上の枝葉の間を活発に動き回りながら昆虫をとって食べる。森林の地上や崖のくぼみに,コケを使って側面に入口のある球形の巣をつくる。1腹の卵数は4~5個,抱卵は雌だけが行い,育雛(いくすう)は雌雄で行う。ツツドリに托卵されることがある。秋の渡りの時期には,シジュウカラ類の群れに混じっていることがある。

執筆者:樋口 広芳

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

メボソムシクイ

めぼそむしくい / 目細虫喰

arctic warbler

[学] Phylloscops borealis

鳥綱スズメ目ヒタキ科ウグイス亜科の鳥。日本古来の名はメボソという。ムシクイ類の1種で、全長約13センチメートル。上面は暗緑色、下面は淡黄色で、黄白色の眉斑(びはん)がある。ユーラシアの北部とアラスカの一部に繁殖分布し、いずれの地方のものも中国南部と、東南アジアすなわちインドシナ半島、フィリピンなどで越冬する。これは、アジア北部に限られていた繁殖地が東西に広がったことを示すものと考えられている。日本では、本州と四国の高山帯に生息し、チョチョリ、チョチョリと聞こえる声でさえずる。6、7月に地上のくぼみに球形の巣をつくり、4、5卵を産む。抱卵日数は約16日である。なお、シベリア、ウスリー地方、樺太(からふと)(サハリン)などで繁殖し、春秋の渡りの際に多数が日本を通過する亜種をコメボソムシクイ(古名コムシクイ)という。

[竹下信雄]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

メボソムシクイ

Phylloscopus xanthodryas; Japanese leaf warbler

スズメ目ムシクイ科。近年までオオムシクイ P. examinandus とコムシクイ P. borealis も同種とされていたが,それぞれ独立の種として分離された。全長 13cm。羽色は上面がオリーブ色,下面が白ないし黄白色で,黄白色の眉斑がある。日本の本州,四国地方,九州地方の亜高山帯の針葉樹林や落葉広葉樹林で繁殖し,中国南西部やタイワン(台湾),フィリピンなどに渡って越冬する。繁殖期には「じゅりじゅりじゅりじゅり」と聞こえる独特の声でさえずる(→さえずり)。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

百科事典マイペディア

「メボソムシクイ」の意味・わかりやすい解説

メボソムシクイ

ヒタキ科の鳥。翼長6.8cm。背面がオリーブ褐色で下面は淡黄色。黄色い眉斑がある。ユーラシアとアラスカの亜寒帯で繁殖し,日本では亜高山帯で繁殖する。冬季は東南アジアで越冬。地上や崖にコケで巣を作る。樹上で昆虫を食べる。チョリチョリチョリと鳴く。

→関連項目ツツドリ|ムシクイ

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

メボソムシクイ

学名:Phylloscopus xanthodryas

種名 / メボソムシクイ

目名科名 / ムシクイ科

解説 / 繁殖期間は長く、5月から8月ごろまで。さえずりは8月に入ってからも聞かれます。

全長 / 13cm

食物 / 昆虫、クモ

分布 / 九州、四国、本州に来る夏鳥

環境 / 高い山の針葉樹林

鳴声 / ジョリジョリ、ジョリジョリ

出典 小学館の図鑑NEO[新版]鳥小学館の図鑑NEO[新版]鳥について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内のメボソムシクイの言及

【ムシクイ(虫喰)】より

…スズメ目ヒタキ科ウグイス亜科メボソムシクイ属Phylloscopusの鳥の総称。40種が含まれる。…

※「メボソムシクイ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by